傘のシェアリングサービスで「経済とエコは両立できる」の証明に挑戦する丸川。まず目指すのは、年間8,000万本のビニール傘消費量をゼロにすること。

2024.10.30 公開

2024.10.30 公開

株式会社Nature Innovation Group 代表取締役 丸川 照司

設立:2018年

事業内容:傘のシェアリングサービス「アイカサ」の開発・提供など

チャリチャリ株式会社 代表取締役社長

突然の雨のとき、何度アイカサに助けられたでしょう。丸川さんの魅力は、ガツガツしてるわけでもないのにさらっと実現してしまう実行力。たとえば東京都心のほぼすべての駅でアイカサを見つけることができますが、見るたびにいったいどのように口説いているのかといつも不思議です。口だけでなく実行力が伴う人を指して「Executionの鬼だ」という褒め言葉がありますが丸川さんにはまさにそう。鬼同士、がんばりましょう。

父親が日本人で母親が台湾人という家庭で育ちました。生まれは埼玉で、幼稚園のときに日本と台湾を行き来していて、小学生時代はシンガポールで過ごしました。小学6年生で日本に帰ってきて、そのまま日本の大学に進学したのですが、途中で「ちょっと違う」と感じるようになり、日本の大学を辞めてマレーシアの大学に入り直したんです。

「これ!」という決定的なきっかけがあったわけではなくて、いろいろな理由がありました。

日本の大学に通っていたころ、ある友人の夢が高校の教師になることだったんです。ほかにも将来の夢を持っている友人が多かったのですが、私にはまだハッキリとした夢がありませんでした。「自分は何がしたいんだろう」と将来の夢や目標を探している時期でした。

そのとき興味を持ったのが児童福祉の分野です。子どもが好きだったというのもありますし、児童虐待のニュースを見たときに「こういうのをなくしていきたい」という気持ちになりました。

それから児童福祉関係の公演を聞きにいくようになり、「フローレンス」というNPOのことを知りました。その代表の方の「社会��を変えるを仕事にする」という本を読み、社会起業家という生き方があると知ったんです。

理想を掲げ、社会の中で実現するためには、お金が必要であること。お金がちゃんとまわる仕組みをつくらないと、その理想を実現するのは難しいこと。公演を聞いたり、本を読んだりするなかで、そういうことを学びました。いろいろとインプットしていく過程で、私の興味は児童福祉からソーシャルビジネスにシフトしていったんです。

起業家の家入一真さんを知ったのもそのころです。SNSでフォローしていたのですが、流れてくるポストを見ていると、当時からいまのクラウドファンディングの原型のようなことをされていて、「すごいな」と感じていました。

家入さんについても調べていって、「起業という手段があるんだ」とか「スタートアップという言葉があるんだ」とか、いろいろと知ることができました。

たくさんインプットをして自分の中の世界が広がっていった反面、大学の勉強には面白さを感じられなくなっていきました。そのころの私は「何か社会の役に立つことができたら良いな」という気持ちだったので。

そこで、思い切って日本の大学を辞めて、マレーシ��アの大学に入り直すことにしたんです。私自身、アジアのバックグラウンドがあるから、成長中の新興国で暮らしてみたいというのがマレーシアを選んだ理由になります。

新しいサービスが次々に生まれていて、日常の暮らしがどんどん便利になっていくのが衝撃でした。車やタクシー、自転車などのシェアリングサービスも浸透していて、日本との違いに驚いたことを覚えています。

いろんなシェアリングサービスがあるなかで、ふと「傘ってないのかな?」と思ったんです。調べてみると傘のサービスはまだ存在していませんでした。そこで、「これってもしかしたら世の中の役に立つんじゃないか」と思いました。学生の思いつきではあるのですが、「サービスがないなら自分でやってみよう」ということで動き始めたんです。

たまたま、日本の大手企業が自転車のシェアリングサービスを始めるというニュースを見たんです。否定的な意味合いではなくて、シンプルにそのとき、「自転車も��いいけど、傘じゃない?」という閃きがありました。関東に住んでいたので、個人的には自転車を使う機会がそんなになかったからかもしれません。

「傘のシェアリングサービスがあったら便利かもしれないな」というところから、ビニール傘の消費本数などを調べていきました。すると、本当にたくさんつくられていて、消費され、捨てられていることがわかりました。「これはムダだし、環境にも優しくないんじゃないか」と思い、同時に「専門的な技術や知識はないけど、傘のシェアリングサービスの営業だったら自分にもできるかもしれない」と考えました。そこで、事業として立ち上げてみたという流れになります。

事業のアイデアはマレーシアにいたときに思いつきました。そこから日本��の友人に連絡したんです。「傘のシェアリングサービスをやろうと思っているので日本に帰ろうと思って。行くあてがないので泊めて欲しいんだけど(笑)」って。

彼は優しくて、しかも開発ができる人だったのですが、話をするなかで「一緒にやろう!」という流れになって。幸運にも、寝床と仲間を手に入れることができました(笑)。

あとは、クラウドファンディングで同じようなシェアリングサービスをやろうとしていた人を見つけたんです。すぐにメッセージを送って、会いにいきました。彼とも話が合って一緒にやることになり、私も入れた3人でサービスづくりを進めていきました。

最初に始めたのは、ビニール傘を集めることです。シェアリングする傘がないと話にならないので、飲食店に行き「置きっぱなしになっている傘があればください」とお願いしてまわりました。持って帰り、シャワーでキレイに洗って、それを貸し出すというわけです。そこから少しテクノロジーが入り、傘に二次元バーコードを取り付けて、Webに飛んで決済情報を入力してもらうようにして。最初は「10分1円で借りられる」というもので、サービス名は「アイカサ」にしました。

私が営業を担当して、開発は知人が進めていきました。私も検索しまくりながら、見よう見まねでコードを書�いてみたのですが、思い通りに動いてくれずにまた検索をくり返すみたいな。「ああでもない、こうでもない」と言いながらやっていましたね。

恥ずかしながら、最初は事業計画書やPL/BS/CFなどの財務三表などについてはちゃんと理解できていませんでした。そのため、「スタートアップ」というキーワードで検索して関連するページで勉強していきました。インプットするなかで、ベンチャーキャピタル(以下VC)とかエンジェル投資家の存在を知り、「事業の話を聞いてもらうことがあるかもしれないから、資料をつくっておこう」と準備をしていきました。

その後、HPの問い合わせフォームから連絡して、20〜30社ほどのVCをまわりました。事業について壁打ちをさせていただき、計画をブラッシュアップしていったんです。そこからさらに数十社ほどのVCをまわり、お金を出してもいいというところが見つかって、どうにか運転資金を確保することができました。

渋谷から始めたのですが、最初は怒られながらのスタートでした。100店舗くらいの飲食店に飛び込み営業をして、「傘のシェアリングサービスです。傘を置かせてください」とお願いするのですが、店舗側も忙しいので相手にされず、成果なく1日が終わっていきました。

ただ、くり返していくだけだと成果につながらないので、少しずつ工夫しました。「傘のシェアリングといっても伝わらないから、貸し傘という言葉にしてみよう」とか「貸し傘があれば急な雨でも困る人が減るので置かせてください」とか、営業先でのトークもちょっとずつ変えていったんです。すると、「若い人ががんばっているんだし、少しのスペースでいいなら置いてあげよう」という店舗がありがたいことに少しずつ増えてきました。

ただ、なかなかユーザーが増えず、最初は知り合いが使ってくれるくらいでした。協力いただいておきながら大変申し訳ないのですが、スポットを置かせてもらった店舗はあまり便利な立地ではなく、ユーザーは借りたあとに返しに行くのが手間��だったのかもしれません。飲食店にスポットを置かせてもらっていたので、「食事しないのに傘を返しにお店に入っていくのはちょっと」という心理的なハードルもあったのだと思います。サービスをローンチした当初は、なかなかうまくいきませんでした。

潮目が変わったのは、福岡市でのサービス導入です。福岡市のまちづくり協議会の方々や福岡の企業さんが、私たちのサービスに興味を持ってくださったんです。福岡市の天神エリアにある大きな商業施設の方などがいらっしゃったのですが、みなさんとても協力的で、繁華街の人通りが多い良い場所に「アイカサ」を置かせていただけることになりました。

福岡でのサービス開始日の前日、スポットを設置するために作業をしていたのですが、ゲリラ豪雨が降ったんです。するとまだサービス開始していないのに、たくさんの人が「アイカサ」に集まってきてくれました。人通りの多いところに置くと、こんなにも反応が違うんだ!と実感した出来事でした。

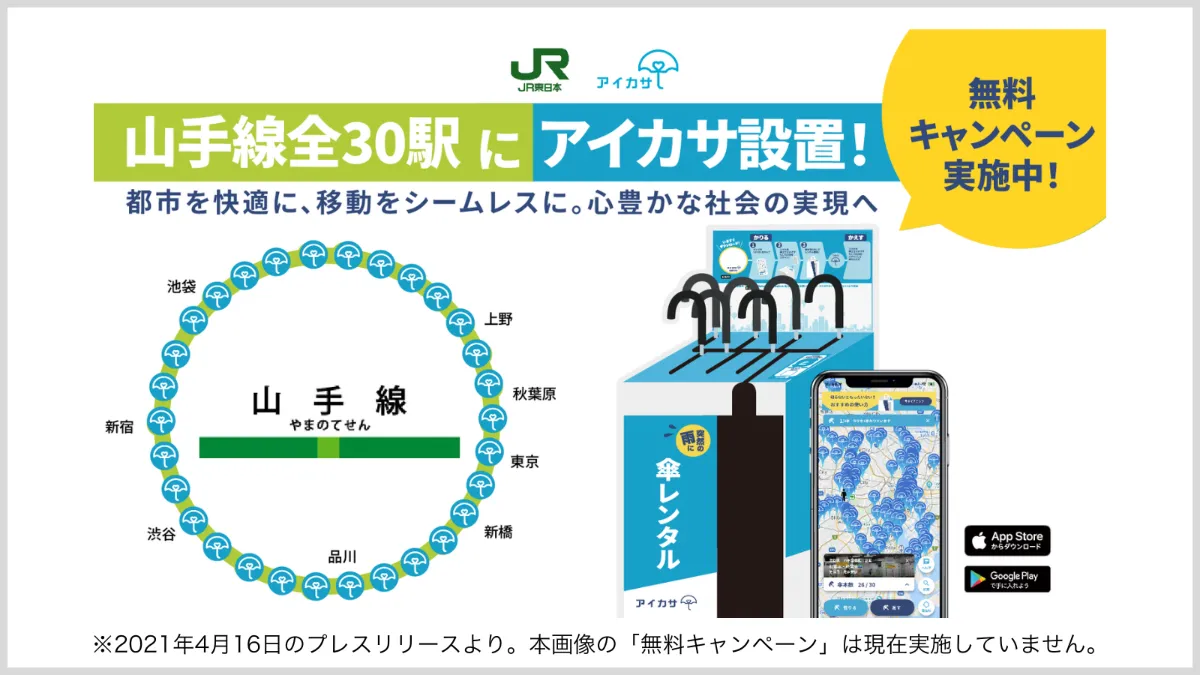

当時、東京では鉄道会社に営業していたのですが、京急電鉄などのアクセラレータープログラムに選んでいただくなど、少しずつ良い変化が出てきました。JRのCVC(コーポレート・ベンチャー・�キャピタル。事業会社が自己資金でファンドを組成し、他企業への出資や支援を行なうための組織)の方にDMを送ったら、それがきっかけで資本業務提携が決まったというのもあります。2018年に創業して、まだ一期目。サービスをローンチして4ヶ月目くらいのときに、次々と良い変化が起きたんです。たまたまかもしれないですが、本当にうれしかったですね。

そうですね。鉄道会社としても、いろいろと課題があったようで、オープンイノベーションを取り入れたりしていたのが追い風になったのだと思います。

鉄道会社の悩みとしては、雨の日は傘の忘れ物がとても多いということ。勝手に処分するわけにもいかないので、駅員さんが傘を集めて倉庫に保管しなければいけない。このコストがバカにならない。一方で、ゲリラ豪雨が降ってきて、帰ることができず駅で立ち往生している人がたくさんいる。何かしてあげたいけれど、良い解決策がない。

鉄道会社が感じている「どうにかしたい」に対して、たまたま私たちのサービスがお役に立ったみたいです。とてもラッキーでしたし、連携する機会をいただけて、本当にありがたいと思っています。

鉄道会社の他にも、大きな百貨店や自治体との連携も進めました。商業施設などは顧客満足度の向上や環境対策の観点でお声がけをいただくことが多いのですが、「お金を払うのでスポットを置いて欲しい」と言っていただき、うれしかったです。

ここまでは何とか前進を続けていましたが、コロナのときは本当に大変でした。

傘は他の人が触れた部分を持つので「傘をシェアするなんてありえない」という空気で。「外出を控えましょう」という時期でもあったので、なおさらでしたね。私たちのサービスは雨の日の移動を快適にするものなので、外出する人が減り、そもそもの利用者がいなくなってしまいました。

「できることはすべてやろう」と、とにかくもがきました。設置しているスポットは定期的にすべてアルコール消毒して、これまでは「借りた次の日に返してください」だったものを「返却はいつでもいいです」に変更して。真っ暗なトンネルの中で、出口の光が全然見えない感じで、事業的にも精神的にもとてもしんどかったですね。

これもたまたまタイミングが良かったのですが、2019年の終わりに大きめの出資をいただいたんです。その直後に世の中がザワザワし始めました。

外出する人も減り、売上も大きく下がったのですが、出資をいただいたあとだったので、口座には残高があって。そのお金に加えて、コロナ対策のいろんな借入制度をフル活用して何とか凌いだという感じです。

「アイカサ」のスポット数は、いま1,600箇所ほどになります。そのうち7割は駅に設置してあり、東京だと300〜400駅で私たちのサービスをご利用いただけます。2021年4月時点で山手線全駅に設置いただきましたし、それ以外も含めると、だいたい2駅あればそのうち1駅にはスポットが置いてある状態です。

会員数は60万人で、基本的には「雨が降って困っているときに目に入ったから利用した」という方が8割です。口コミが1割、テレビやニュース記事などメディアで知った人が1割という内訳になっています。裏を返すと、広告費を投下したからといって会員数が増えるわけではないということです。「雨が降ってきて濡れたくない」というときに強いニーズが出るため、さらにたくさんの方に使っていただくためには、スポット数を増やすというのが正攻法になります。

サービスの中身としては、アプリで会員登録していただければ利用できます。プランは都度課金されるものと、サブスクで月額280円をお支払いいただければ何度でも借りられるものの2種類です。

なかには私たちの傘を一本借りておいて、自宅に置いておくという人もいらっしゃいます。朝、雨が降っていて、昼からはやむという予報のときは、私たちの傘を持って家を出て、駅で返却してしまえば、その日はもう手ぶらで過ごすという使い方をしているようです。傘を持ち歩かなくて良いというのは、一つの価値として感じてもらえていると思います。

セグメントとエリアという考え方があると思っています。セグメントは「駅」と「街」という切り分けをしています。「駅」はだいたい半分をおさえているので、いま注力しているのは「街」です。

そのうえで会員数を増やすために重要視しているのは、その街のコンビニの店舗数です。調べてみると、半径600メートル以内にコンビニが100店舗あることがわかりました。そのため、同じ範囲でコンビニよりも多いスポット数にすることを目標にしています。

ビニール傘を買うのはなぜかを考えたときに、やっぱりコンビニに置いてあるからだと思うんです。「雨が降ってきたけど傘がない。コンビニがあるからそこで買おう」というパターンです。もちろん、コンビニが悪いわけではありません。その選択肢しかないからです。

なので、コンビニよりも多くのスポット数を実現して、新しい選択肢を提供する。そんな取り組みを、まずは渋谷から始めています。街にゆかりのある企業や自治体とも連携し、スポット数を増やしていくチャレンジです。渋谷のスポット数はすでに95箇所くらいまできているので、100を超えて、130〜150まで増やしたいと考えています。

次はこのやり方を他のエリアに広げていきます。渋谷から恵比寿、原宿、代々木、新宿へと広げていく。ゆくゆくは東京23区に広げ、コンビニの店舗数よりも「アイカサ」のスポット数の方が多い状態をつくる。これが、いま私たちが進めている挑戦になります。

首都圏でうまくいけば、次は関西や九州にも展開していく予定です。スポット数がコンビニ並になれば、これまでの当たり前を変えられると考えています。日本のビニール傘の消費量は年間で8,000万本と言われているのですが、他の国と比較しても非常に多いです。私たちはここを変えたいと思っています。

これまでの「気軽に買って、使い終わったら捨てる」を、「気軽に借りて、使い終わったら返す」に変えていく。そうすれば、家のビニール傘が増えることもないですし、街に捨てられている傘も減ります。経済的にもリーズナブルですし、長期的に考えれば環境負荷の軽減にもつながっていくはずです。

サービスの多言語対応や傘の研究開発を進めています。研究開発で言うと、たとえばシェアリングできる晴雨兼用の折りたたみ傘です。

シェアリングするために、既存の長傘にはすべてICチップを入れているのですが、それを折りたたみ傘にどのように取り入れていくかを検討していて、いま試作品の開発を行なっています。

また、晴雨兼用にすれば、雨傘と日傘の2本を持たなくて済むからです。最近では夏の暑さがニュースになったりしますが、熱中症で亡くなってしまう方が年間で1,000人もいて、個人的には深刻な問題だと思っています。晴雨兼用の傘がシェアリングできれば、暑い日の熱中症対策に使っていただけると考えています。

折りたたみの形状にこだわっているのは、シンプルに便利だからです。私もテストで持ち歩いているのですが、外出先でもカバンの中にしまえる、持っておかなくて良いのが大きいですね。また、折りたたみ傘は返すときの心理的なハードルを下げてくれると思っています。返却データを見ていると、借りた次の日に返す人がほとんどです。ただ、借りた日は雨が降っていたけど、次の日は��晴れているということもよくあります。「晴れている日に長傘を持ち歩くのはちょっと気が引ける」という気持ちがあると思うのですが、折りたたみであればそのハードルを下げられます。

シェアリングできる晴雨兼用の折りたたみ傘は複数の課題を解決してくれると考えているので、自分の仮説を信じて開発を進めていこうと思っています。

くり返しになってしまいますが、やはりスポット数を増やすことだと考えています。スポットが増えればユーザーが増え、比例して売上も増えるというシンプルなロジックなので。

会社としては、「2030年 使い捨て傘ゼロプロジェクト」を進めています。2022年に立ち上げたプロジェクトで2030年にスポット数を2.5万箇所まで増やすというのが目標です。達成のためのマイルストーンとして、2024年中間目標を「1,000駅以上の設置」と設定していましたが、現在は700駅ほどです。中間目標には少し届いていないというのが現状になります。

ただ、渋谷で進めている半径600メートル以内でコンビニよりも多くのスポットを設置する取り組みは好調です。街と連携することで大きな推進力が生まれ、多くのスポットが設置できるという勝ち筋が見えました。このやり方を他の街、他のエリアにも展開していくことで、使い捨て傘ゼロプロジェクトは達成できると考えています。

中間目標に届かなかった代わりに、プロジェクトを立ち上げたときには描けなかったアクションプランが描けたので、結果的にはポジティブに捉えています。

それはないですね。強い風や大雨にも耐えられるように設計してあるので、壊れることはほとんどありません。私も自社の傘を使っていますが、もう5〜6年になります。その間、一度も壊れたことがないです。

世の中のムダをなくし、環境への負荷を軽減することがこのサービスの目的の一つなので、シェアリングとはいえ傘の耐久年数にはめちゃくちゃこだわっています。

たとえば、傘の骨が折れてしまったら捨てるケースが多いのですが、私たちの傘はすぐに取り替えられるようになっています。3分くらい作業すれば、すぐ元通りになるんです。すぐに捨ててしまうとまた仕入れなければいけないですし、他に使える部分もあるので資源的にも本当にもったいないです。そのため、「どうすれば長く使えるか」「簡単に修理ができるか」という部分は、思い切りこだわっています。

まず、いまの組織としてはフルタイムの社員が10名くらい。そして業務委託のメンバーが8名くらいです。営業やマーケティング、オペレーション、エンジニア、バックオフィスというのが職種的な内訳になります。

小さな組織ですが、みんなで力を合わせて世の中の役に立つサービスを広げていきたいと考えています。そのためにも、「前進フィードバック」という考え方を大切にしています。

これは会社のバリューのひとつとして言語化したもので、意見がわかれたときには、必ず話し合いで解決しようというものです。どれだけ仲が良くても、お互いがまったく同じ景色を見ているわけではありません。認識にはズレが出ますし、それが意見の対立につながることもあります。そんなときは、話し合うことで認識をすり合わせるようにしています。

目の前で起きている問題と本当に解決すべき課題がイコールとは限らないので、オープンに対話の機会を持って、課題の共通認識を図るわけです。解決すべき課題さえ固まれば、前に進めるので。

「あ、これは前進フィードバックが必要なタイミングかもね」とか「前進フィードバックが足りないから、いま困っているんじゃない?」とか、普通に仕事をしていても良く登場するキーワードになっています。言葉にしてアウトプットすることで、当事者同士も一度クールダウンできますし、個人的には特に気に入っているバリューですね(笑)。

大前提として、事業としてちゃんと収益を生まなければ続けることができません。そのため、当たり前ですが、良い価値を提供してちゃんと会社にお金が入ってくる。そういうプロダクトやサービスにすることが大事です。

先ほど「修理できるようにする」とお伝えしたのですが、傘の回転率を高めるよりも、修理できる仕様にした方が私たちは儲かります。新しい傘を仕入れるよりも、修理する方がコストがかからないためです。

環境への負荷を低くすることが利益にもつながるので、プロダクトやサービスを設計する際には、「それをすることで環境負荷が減るか」を最も優先順位高く考えています。このスタンスは、これからも変わらないと思いますね。

個人的には、存在意義を大切にするタイプだと思っています。誰でもできることはやりたくないので、「自分たちじゃないとできないこと」にこだわっていきたいという気持ちがあります。

ちょっと抽象的なのですが、世の中にとって必要なことがあって、自分にできることがあって、その両方が重なる部分が「自分じゃないとできないこと」だと思うんです。そこに私の存在意義があると考えているので、うまくいくようにいろいろやってみるし、諦めずに挑戦し続けると決めています。

自分が諦めてしまったら、「アイカサ」というインフラはつくれませんし、「気軽に買って、使い終わったら捨てる」というこれまでの当たり前を変えることはできません。インフラをつくり、これまでの当たり前を変えることができて初めて、社会に良いインパクトを出せると思っていて、そのために仕事をしています。

こういう気持ちでビジネスをやっている方はたくさんいらっしゃるので、私なんかが言うのは偉そうなのですが。社会に良いインパクトを与えたいという気持ちは、本当に強く持っています。

私は、自分たちはサーキュラーエコノミーというカテゴリーに属していると考えています。いわゆる「循環型社会をつくる」という分野です。

ただし、テクノロジーを使って循環型の社会をつくるというプレイヤーが本当に少ないんです。スタートアップやベンチャーという規模だと、私たちみたいな小さな会社が先頭集団にいるんじゃないかというくらいです。裏を返せば、私たちでも、志を持ってしっかりやれば社会に対して良いインパクトを出せるということです。

じゃあ、どんなインパクトが出せるのか。たとえばですが、ビニール傘をコンビニで買って、使い捨てたとしますよね。500グラムくらいの資源を使ってつくられたビニール傘が600円ほどの価値を生んで、その価値は短い期間で消費されていきます。

それに対して、同じだけの資源でも、私たちの傘であれば5年は使えます。年間で雨が降るのはだいたい100日と言われているので、5年で500日です。一回の利用料を140円としても、500回利用して7万円になります。一本の傘が生み出す価値を比較すると、ビニール傘の600円に対して私たちの傘は7万円。100倍以上の差があります。

消費するしか選択肢がない状態と、循環を前提としていろいろ工夫している状態とでは、人間が享受できる価値には大きな差が出ます。ただし、循環させるためには、傘の管理や修理の受付などで多くのオペレーションが出てきます。そこは、テクノロジーを使って圧縮することが可能です。

これはひとつの例ですが、テクノロジーを活用することで、循環型の社会を実現できると考えているんです。

経済とエコは両立できると考えている人がそもそも少ないので、挑戦する人がほとんどいないし、プレイヤーが少ないのだと思っています。でもだからこそ、私はこの領域に自分の存在意義を感じていますし、結果を残すために挑戦し続ける価値があると思っています。

まずは、年間で8,000万本と言われているビニール傘の消費量をゼロにし、代わりに「アイカサ」の利用回数を年間8,000万回に持っていきます。そうすることで環境負荷は数万トン単位で削減できますし、事業としてもちゃんと成立します。

投資家の方々や私たちの取り組みに興味を持って協力してくださる方々は、同じ「こういう未来になったらいいな」を思い描いて応援してくださっています。その期待に応えるためにも、強い志で挑戦を続けていきたいと思います。

そして、ゆくゆくは傘以外の分野にも進出し、もっと大きな社会インパクトが出せる事業をやりたい。これがいまの私の夢です。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

�「(人や機会との縁を引き寄せる力を)持っている」。これが丸川社長にインタビューをした際に感じたことです。 わからなければ自分で調べる。興味を持った人には会いにいく。自分にできることを考え、シンプルに行動し続けているからこそ、人や機会との縁を引き寄せられるのだと思います。言葉にするのは簡単ですが、実際はなかなか難しいことではないでしょうか。 環境負荷の軽減は大きな社会的テーマである一方で、大きすぎるためか、「自分ごと」として受け取ることが難しいものだと思います。しかし、それを「雨の日のビニール傘」というサイズに変換することで、一気に身近なものになり、「世の中のために自分も何かできるかもしれない」という気持ちになります。 社会課題の解決や循環型社会の実現はもちろん簡単ではないと思います。しかし、持ち前の行動力を武器に、まずはビニール傘にまつわるこれまでの当たり前を変えて欲しいと思いました。

2024.09.06 公開

2024.08.01 公開

2025.06.30 公開

2025.10.31 公開

2025.04.04 公開