宇宙での建設プロジェクト。AIの次の技術。100兆円企業───。多くを照らすために、大きな志を持つ野呂の、これまでとこれから。

2024.12.18 公開

2024.12.18 公開

燈株式会社 代表取締役CEO 野呂 侑希

設立:2021年

事業内容:DXソリューション事業、AI SaaS事業

株式会社estie 取締役CFO

外部調達を行っていないため、世間��での一般的な知名度は高くないかもしれません。しかし金融機関や投資家の方々に「今注目しているスタートアップはありますか?」と聞いた時に、よく返ってくるのが燈さんです。そしてなんでも、社内では「質実剛健!凡事徹底!」といった唱和を毎日行っているとか。伝統巨大産業をDXの力で切り拓き、急激に成長する事業の裏に、若き野呂さんの古き良き日本的な経営がある。隣接する不動産業界にいるestieも刺激を受けています。

両親とも真面目なタイプで、どちらかと言えばお堅い感じの家庭で育ちました。特に父が厳格な人で、江戸時代の武家諸法度のような守るべき掟があったんです。「人の役に立つ存在であれ」みたいな掟があって、「壱 親の言うことを聞く」といった項目がいくつかあるんです。僕は掟を守らない子どもだったので、毎年項目が増えていく感じでした(笑)。

そんな両親の影響があったと思うのですが、「自分の力で自立して生きていくにはどうすればいいか?」といったことを早くから考えていた気がします。たとえば中学とか高校のころから、自分で法人をつくるまでは行かないものの、ビジネスチックなことをやってお小遣いを稼いだりしていました。

それに、高校一年生のころからいろんなハッカソンに出ていて、プログラミングで審査員特別賞とかをいただいたりしたんです。こういったことがきっかけになって、AIとかスタートアップといった方向で将来のキャリアを考えるようになりました。

東京大学に入学したあと、人材系の会社を立ち上げました。事業としてはかなりうまく行っていたと思うのですが、自分としてはこの先もずっとやり続けていくイメージが持てなくて。僕は退任して違うことをやろうと考えたんです。そこから東大松尾研に伴走する組織である松尾研究所でAIについての修行を積み、2021年に燈(あかり)を創業したという流れになります。

あくまで僕個人の感覚なのですが、「人の役に立っている実感がちょっと薄いな」という気持ちがあったんです。一社目の会社は、オンラインの広告で集客をして、オンラインで送客する。ほぼ人と関わらずに、インターネット上で完結するビジネスモデルでした。

いつもパソコンに向かい、広告が想定通りのパフォーマンスを出しているかをウォッチし続けることが重要で、個人的にはなかなか人から感謝されることがない事業だったと思っていました。もちろん、大事な仕事ではあるのですが、どれくらい社会の役に立っているのかというのが見えづらいというか、そういう感覚があったんです。そのため、燈を創業するときは「次の会社ではこれをやろう」という条件をふたつ置きました。

条件のひとつ目は、「人の役に立っている実感が持てること」です。ユーザーと直接関われる仕事をして、社会にとって意味があると心から実感できる事業をやろうと決めました。

ふたつ目は、「知的好奇心が満たされる仕事であること」。これも一社目での学びからです。最初の会社では広告を最適化することにすべてのリソースを投下していました。毎日アナリティクスの分析データを見て、「数字が悪くなっている」と思ったらクリエイティブを変更する。僕にとっては新鮮さが感じられないというか、、、。同じことの繰り返しのように思えてきたんです。

この「新鮮さ」という意味では、先端技術を扱うことで知的好奇心が満たされると思っています。世界的に見ても、毎日新しい技術が発表され、サービスが次々とアップデートされています。キャッチアップするのが追いつかないくらいのスピードで世の中は変化していて、貪欲にインプットしていかないと取り残されてしまう。そういう環境に身を置くと、知的好奇心が満たされていることを実感できるんです。

これらふたつの条件を満たす事業は何かを考えたときに、AIなどの先端技術を駆使して既存産業をDXするというコンセプトを考えつき、2021年に創業したのが燈株式会社になります。

僕たちはAIの可能性に賭けていた、というのが大きな違いだと思います。僕がもともとエンジニアリングをやっていたこともありますし、AIに明るいメンバーがいたということもあります。従来のロジックベースの数値的な処理から、ディープラーニングを使うことでこれまでできなかった判断や処理ができるようになっていきました。ここに大きな可能性を感じ、自分たちの武器にしようと決めたんです。

既存の業務をDX化するためのコンサルティングを提供する会社さんも多いですし、SaaSで既存業務を電子化していこうという会社さんも多いです。先行するプレイヤーはいますが、僕たちが目指したいのは、AIなどの先端技術を使って既存産業の業務を爆発的に効率化していくことです。これまで人間が判断し、処理していたことをAIに置き換え、自動化していくところに非常に関心を持って取り組んでいます。

燈を立ち上げた2021年ごろは、こういったスタートアップがいくつかあったと思います。ただ、手がけている範囲が限定的だったのではないかと考えています。複数の業務のうち、あるプロセスだけにSaaSを入れても、パッチワーク的になってしまうのではないか。前後の業務がデータ連携されるわけではないのにソフトウェアだけが増えていき、結局はソフトウェアの数だけ新たな業務が増えているのではないか。業務プロセス全体を見てみると、実はそこまで効率化されていないんじゃないか。そういう仮説を持っていました。

もともとは自分ひとりで起業しようと考えていましたが、途中から東京大学のクラスメイトだった石川(現 執行役員 AI SaaS事業部長)が「一緒にやりたい!」と言ってくれて、会社を登記するタイミングではふたりでスタートしました。その後は、東京大学工学部の友人や知り合いを中心に採用していきました。CTOの三澤も松尾研究所で知り合いましたし、AIや技術の知見がある人が燈に参加してくれたという感じですね。

最初は同じ年代の仲間が集まっていたので、当時は平均年齢は20歳とかだったと思います。いまはほとんどのメンバーは大学を卒業して平均年齢はあがってきました。技術的には圧倒的な自信がありますが、会社や社員の年齢という観点では、確かにまだまだ若いと思います。

そのため、逆にその若さを最大限に使ってストレートに提案していま�した。当時は「学生なのに、そこまで一生懸命にやってくれるなら」という感じで、提案の時間をいただいたりしていました。

まず社名が漢字一文字で「燈」ですからね(笑)。創業前に社名をどうしようかと考えていたのですが、そのときに「いまの日本は少し元気がないな」と感じていたんです。そして、日本全体を明るく照らす存在があれば良いなと考えました。

僕はサッカーをやっていたのですが、サッカーの日本代表に対して、「がんばってほしい」とか「世界の中で勝って欲しい」という想いを持っています。日本代表が試合に勝つと本当にうれしいですし、「自分もがんばろう」という気持ちになったり、勇気をもらえた気になります。一方で、経済界にはサッカー日本代表のよう��な会社がなかなかないんじゃないかと思っています。であるなら、僕たちがそういう存在になろうと。日本のみんなから応援してもらえて、日本全体を明るく照らす存在に、僕たちがなろうと。そういう気持ちを込めて、「燈」という社名にしたんです。

また、僕たちは自分たちがやるべきこと、目指すべきことを「使命」という言葉で表現しています。理由は簡単で、僕は日本人なので、英語じゃなく日本語のほうが直感的に理解しやすいからです。そのため、「ミッション」ではなく「使命」を使っていますし、会社の中で大切にしている考え方は「燈道(あかりどう)」と呼んでいます。

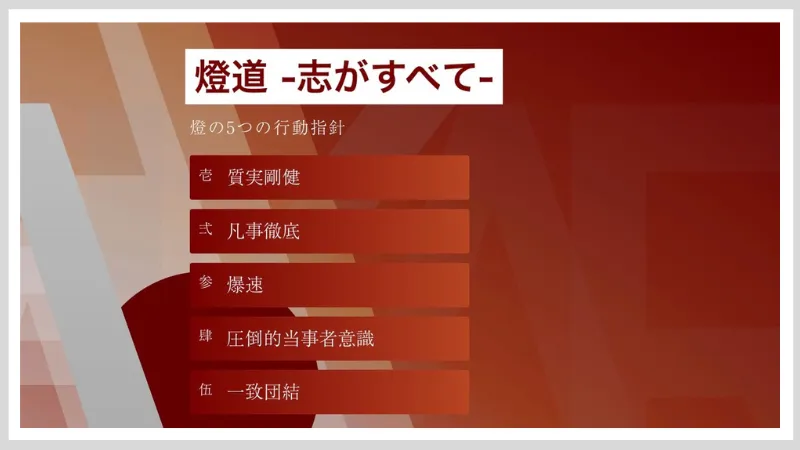

燈道は「志がすべて」という考え方で、この考えを形にするために5つの行動指針を定めています。僕自身、創業当時から「志がすべてだ」と言っていたのですが、少しずつ人数が増えていくにつれて、自分たちをまとめてくれる言葉や文化、価値観が必要だと考えるようになりました。そこで、当時の社員全員で意見を出し合って決めたんです。

いろんな会社さんのやり方を参考にしています。直接アドバイスをいただくこともありますし、自分なりに調べて吸収できそうなことは積極的に取り入れていますね。

たとえば、燈では毎日の業務時間終了後に夕会を行なっています。ここでは5つの行動指針の中からひとつ選び、その日の業務で実行できたことをひとりの社員が発表しています。最後はみんなで大きな声で「志がすべて!」で締めるのですが、この取り組みは先輩経営者の方からいただいたアドバイスを参考にしています。

僕自身は、もともと結果をストレートに求めるタイプなんです。「キツくてキツくて本当にキツいけれど、それでも目標を達成するのがスタートアップだ」という考え方が根底にあり、「目標を達成するか、しないか」という結果だけを純粋に追えばいいと思っていました。ただ、ある先輩経営者の方から「プロセスも楽しんだほうがいい」とアドバイスをいただき、影響を受けたんです。

「結果を出すのは簡単じゃないけれど、みんなで乗り越える。乗り越えるプロセスを楽しんでいく。あとからふり返ったときに、みんなにとって良い思い出になっていたら、それは素晴らしいことだと思うよ」みたいなアドバイスだったと思います。自分の中でも「確かに」と納得する部分があり、それをきっかけにして節目ごとに会社全体で盛り上がるイベントを取り入れていくようになりました。

ほかにも、エクセレントカンパニーと呼ばれている会社さんの組織づくりからは多くを学ばせてもらっています。たとえばですが、古くからある業界で、業界全体で調子を落としている中でも急角度で成長している会社さんとかありますよね。そういう会社さんにはプロダクトの強さだけじゃなく、圧倒的な組織の強さがあると思うんです。

大きな会社になるためには、プロダクトと組織の両方が強くなければいけないと考えているので、強い組織をつくるために具体的に何をやっているのかを学ぶことは非常に有益だと思っています。偉大な会社さんから学んだものを、僕たちの燈道にもいくつか反映しています。

おっしゃる通りです。日本を照らす燈になるためには��、会社を大きくしていくことが重要だと考えています。強く大きな会社をつくるためには何が必要なのかを各自で考え、実行しているんです。

先ほど夕会の話をしましたが、「みんなで声を出しても組織が強くなるわけじゃない。合理的な人は声出しとかしない印象がある」といったことを言われることがあります。これは僕たちからすれば一段階下の合理性で、みんなで声を出すことが個人として好きか嫌いかというレベルの話だと考えています。

強い組織をつくるには一体感があったほうが良くて、一体感を出すためのひとつの手段としてみんなで声を出すことを実践しているんです。ちなみに、この取り組みは僕の発案ではありませんでした。目的から逆算して「こういう取り組みをしたほうがいいよね」と提案をもらい、採用したんです。会社を強く大きくするためには何が必要なのかを、各自が当事者意識を持って考えているからこその提案だと思っています。

まずDXソリューション事業部ですが、自社で保有しているAIのモジュールを活用してお客様の業務効率化を支援しています。お客様のいろんな業務プロセスに合うようにモジュールをカスタマイズして提供する事業になります。

もうひとつのAI SaaS事業部は、シンプルに建設業の効率化を支援するSaaSを提供しています。「Digital Billder」というシリーズで、チェーン状にSaaSをつなぎ合わせるという特徴があります。

建設業だと大まかには見積り、発注、請求、経費精算と業務が流れていき、原価を管理するプロセスなのですが、見積りや発注などそれぞれの業務に対してSaaSのプロダクトがあり、各プロダクトがデータ連携しているというものです。加えて、「光 / Hikari」という建設業に特化したAI秘書サービスも提供しています。建設業の方が業務でわからないことがあった際に、ここで質問するとすぐに専門的な回答が返ってくるというものになります。

AI SaaS事業部の特徴は、プロダクト数が多いこと。そしてプロダクトリリースの頻度が高いということですね。お客様から要望をキャッチアップし、素早くプロダクトに反映するというやり方になります。

はい、その通りです。一般的なAIとは異なり、僕たちはWebにないデータに着目しています。というのも、設計データや点群データ、3Dモデルといった建設業界特有のものは、コンフィデンシャルなものがほとんどでWeb上にはありません。そのため、そういったデータを取引先からいただき、そのお客様向けのAI開発に活用しています。手前味噌にはなりますが、建設業界に特化した「世界で一番使えるAI」を開発して提供していると思っています。

創業年度から協業させていただいているお客様に大成建設さんがあります。これは意図的にアプローチしました。建設業界はピラミッド構造になっていて、スーパーゼネコンがあり、大手・準大手ゼネコンがあり、中堅ゼネコンがあり、さらに裾野が広がって中小の事業者さんがいら��っしゃいます。

全体で40万社くらいと言われているのですが、スーパーゼネコンの動きや意向が業界全体に波及していくという仮説がありました。ピラミッドの上位の企業とお取引ができれば、それ以外のお客様とのお取引にもつながりやすいだろうと考え、大成建設さんとコンタクトを取ったんです。

当時はまだ創業したばかりで、僕が学生だったこともあり、先方も「若い子ががんばってるんだから話を聞いてあげよう」という気持ちになってくださったのかもしれません。機会をいただき、技術的なことも踏まえながら「こういう仕組みで、こういう課題を解決できるようになります」と提案し、そこから本格的なお付き合いに発展していきました。

あとは、世の中的にAIを活用する動きは出てきていたものの、建設業界では進んでいませんでした。そのため、独自のポジショニングを取ることができたと思っています。建設業界は他の産業と比較しても、データが複雑で、多くの種類があり、構造化されていないと考えています。そのため、AIを活用した課題解決の対象になりにくかった。一方で、僕たちは最初から建設業界にフォーカスすると決めていました。そのため、注目してもらえたのではないかと考えています。

「日本を照らす燈となる」という使命から考えると、最初に建設業界にフォーカスすることで、今後はほかの業界にも展開しやすくなると思ったためです。僕たちは特定の業界だけではなく、日本全体を照らしたい。ただし、すべてを同時に照らすのは難しい。そうなると、どの業界から照らしていくのかという順番が大切だと思いました。その結果、まずは建設業界にフォーカスすることが重要だと判断したんです。

というのも、製造業であれば工場が重要ですし、医療であれば病院、物流なら倉庫があります。インターネットで完結する産業を除けば、どの業界にも必ず建物が関わってきます。そのため、ほとんどの業界と接点がある建設業界のデータをうまくキャッチし、処理して、課題を解決することができれば、どの業界にも展開していけると考えたんです。

理由はいくつかあると思っています。まずは、「東大発のスタートアップです」と言っていたので、東京大学というブランドを信頼してもらえたのかもしれません。事実として、AIの開発も理解していましたし、実績が豊富なメンバーも揃っていました。そのため、信頼してもらえるだけの技術力があったから、というのが仕事を任せてもらえた理由のひとつだと思っています。

もうひとつは、大成建設さんの責任者の方の漢気だと思います。僕たちの可能性に賭けてくださったんです。創業した2021年からのお付き合いになるのですが、一番最初のオフィスに来てくださった最初のお客様も大成建設さんになります。そのときは「本当に実態のある会社なのか知りたくて」とおっしゃっていました(笑)。

以降、何度か移転していますが、すべてのオフィスに来てくださっています。「最初のオフィスが一番良かった」とおっしゃってくださいます。小さいところでみんなでぎゅうぎゅうになりながら作業していて、決してキレイなオフィスではなかったんですが、そういうのが熱気に満ちていて印象的だったのだと思います。

その責任者の方は、ふだんから「大企業はスタートアップを育てる義務がある」とおっしゃっていました。リスクを取って、駆け出しの僕たちの可能性に賭けてくださったからこそ、こちらもしっかり期待に応えていきたいと思っています。

わかりやすいのは、やはり業務の効率化です。たとえば、以前大成建設さんと一緒に進めていたプロジェクトに「設計図書の構造化」というものがあります。これまで存在していた何千ページという膨大な書類を、LLMやOCR、表認識などのプログラムを組み合わせることで、ダッシュボードの形式にほぼ自動でまとめることができるようになったんです。

建物の設計を検討したり、部材の調達に関する情報をレビューする「デザインレビュー」という業務プロセスがあるのですが、部屋の設計資料や部材メーカーごとの表、部屋のどの部分にどの部材を使うかといった資料がすべてバラバラに記載されていたんです。しかも、文字だけ、表だけなど、ページによって形式も様々でした。

その状態でレビューをするので、分厚いファイルの中から知りたい情報を探し出す工程が必要でした。部材のコストを把握したり、ときには使用する部材を変更したりするのですが、そうなると結構な時間が取られてしまうんです。それをデータにまとめることで、劇的に効率化していきました。

すごく感じていますね。たとえば燈のプロダクトを使ってくださっている建設会社の方から、SNSでDMをいただいたりします。「一緒にプロジェクトを進めたこの半年間は、自分の仕事人生で最も充実したものになりました」といった内容でした。

また、大企業の講演会などに誘っていただくこともあるのですが、ユーザーの方から「日々の業務が効率化されて本当に助かっています」「建設業の未来を考えてくれる若者がいてうれしいです」とか声をかけてくださるんです。なかには涙ぐんでる方もいらっしゃいます。

少しオーバーに評価してくださっている部分もあると思うのですが、僕たちの技術力やプロダクトがユーザーのみなさんの役に立っていると実感できることは、本当にやり甲斐に感じますし、励みになりますね。

いま、社内のエンジニアの半分くらいが東京大学工学部出身なのですが、数理的な手法を使って工学的な問題を解くことができるという特徴があります。そのため、この特徴に着目して発注をくださるケースもあります。「業務効率化も大切だけど、せっかく燈とやるんだから、一番難しくて共同研究くらいのレベルで一緒にやりたい」というものです。

たとえば、「宇宙で建設をするとしたらどうなるか。そのシミュレーションを頼みたい」といった依頼です。民間の宇宙旅行が実現しそうな時代ですから、未来を見据えて宇宙での滞在先も必要になってくると思っています。そのため、建設業界のなかでも「宇宙」というのはトピックスのひとつになっているんです。

「これまでに誰もやったことがないことに挑戦する」というのは僕たちにとって非常に大きなポイントです。宇宙での建設シミュレーションなんてまだ誰も手をつけていないので、お客様先から持ち帰った様々なデータを自社で保有しているスパコンにつなぎ、いろんな計算をまわしながらシミュレーションしていますね。こういった前人未到のテーマに挑むパートナーとして期待されると、僕たちも非常に燃えます(笑)。

ほかにも、ロボティクスの案件も進めています。センサーの開発もやっていて、回路設計をして、ハンダ付けをして、それを犬型ロボットに搭載して、社内を歩き回らせてデータを取っているんです。人の代わりに現場に行き、周囲をセンシングする役割を担ってもらうための開発です。

犬型ロボットが現場に行き、周囲を点群データで撮影する。それを3D化して設計データと比較し、当初の計画との差分がどれくらいあるのかをまとめて進捗状況を管理できるようにするんです。ここ1、2年で実用化できると考えていまして、これも僕たちが建設業界に対してできる価値貢献のひとつかなと思っています。

まず短期的な目線では、建設業界の課題はまだまだ山積みだと思っているので、その解決に注力したいと考えています。設計の部分においては二次元の図面の三次元化などを進めてきたので、最近では施工に力を入れています。戸田建設さんとの陸上風力発電における部材の輸送経路シミュレーションなどが具体例のひとつですが、ダイレクトに施工部分の効率化に貢献できることを探していきたいと考えています。さまざまな施工のシミュレーションをしたり、現場にロボットを配置したり、リアルな施工の現場をどこまで効率化できるのかということに、ここ数年は取り組んでいきたいです。

並行して、最近では建設業以外でも製造業や物流の業界で取引先が増えています。工場などの3Dデータ化などは僕たちの得意分野だったりするので、モノづくり関連のDXというくくりで、工場のラインを3D化するプロジェクトを進めたりしています。「日本を照らす燈となる」に向けて、日本の基幹産業に対する価値貢献をがんばりたいと思っています。

また、少しずつではありますが海外の案件も出てきました。アジアの国々との取引が少しずつ動き出してきたので、グローバル展開も遠くない未来だと考えています。

そうですね。これまで僕たちはAIやアルゴリズムの開発を強みとしてスタートし、2021年、2022年はこの強みを磨き続けてきました。そして、2024年にはAIの価値が世の中に示されたと思っています。研究者だけのものではなく、AIが完全に市民権を得ました。

では、ここから3年後くらいで爆発的に広がる技術は何だろう?と考えたときに、個人的にはロボットだと思っています。それを見越して、いま僕たちも建設現場用のロボットの開発を進めていますし、先ほどお伝えしたような宇宙での文脈においては、宇宙空間でAIやロボットを活用するための共同プロジェクトにも参画しています。

技術的な部分では、これまでのAIのようなソフトからハードに、環境も地球から宇宙に、という具合にどんどん広がっていくだろうと考えています。

規模という観点では、2024年の終わりには250名くらいになると思っています。それを2025年で400〜600名。2026年で600〜800名。そして2027年には1000名を超える規模になると思っていて、それくらいのスピードで規模を拡大していこうと考えています。

あらゆる職種で採用を進めていますが、強いて言うのであればまずはエンジニアです。アルゴリズムエンジニアやソフトウェアエンジニアで、既存の両事業部ともに強化しています。

加えて、僕たちの価値をお客様に届けるという意味で、セールスやビジネスディベロップメントのメンバーがまだまだ足りないという実感があります。DXのソリューションセールスやSaaSのセールスも強化中です。最近では広報や採用担当も必要だと考えていて、会社を大きくしていく上でコーポレート系の職種も強化していきたいです。

その上でどのような人物を求めているかで言うと、重視するのは「日本を照らす燈となる」という使命に共感いただけるかどうかです。学歴や職歴といったご本人のバックグラウンドはあまり関係ありません。逆にエネルギーやモチベーションはとても気にします。いま僕は最終面接には必ず同席していますが、見ているのはその方の目つきや顔つきです。どういう気持ちで仕事に向き合う方なのかを最重視しています。

バックグラウンドの部分で補足をすると、繰り返しになります��が学歴に関してはあまり関係ありません。東京大学出身の社員が多いことは事実ですが、社内の比率はどんどんさがっています。海外にルーツを持ったメンバーもいますし、多様化が進んでいると思います。

また、これも事実として平均年齢が若いという特徴があります。ただ、本当に大事なのは「心の若さ」だと思っています。学びを得ることにポジティブだったり、新しいことを貪欲に吸収できたり、未知のことに前のめりで挑戦できるのであれば、年齢は関係ありません。

実際、数年前にDXソリューション事業部に入社してくださった方は40代半ばでした。大手銀行の支店長をしていた方なのですが、僕たちの使命にとても共感してくださって「自分もここで勝負したい!」という熱い気持ちをアピールしてくださったんです。メンバーとして入社いただき、いまはマネージャーとして活躍しています。

ちなみに、今の僕たちはパラシュート人事をしない会社なので、ビジネス経験豊富な方をいきなり経営レイヤーで登用するということはしていません。裏を返すと、これまで重要な役割を担っていたから燈でも要職でスタートできるかという��と、そうではないということです。

ただし、僕たちの活躍の場は広がっていきますし、組織も急スピードで拡大させていきます。自ずと重要なポジションが増えていくはずですから、個人のキャリア形成という切り口で見ると、成長機会やポジションアップの機会が多い、魅力的な環境だと言えるのではないでしょうか。

世の中に与えるインパクトも大きいですし、経営に近いポジションで仕事ができるチャンスも多いと思います。仕事やキャリアに対して貪欲であればあるほど、おもしろい環境だと思いますね。

事業規模で言えば、あくまで個人的な野望みたいなところだと100兆円という大きな壁を超えたいと考えています。

1,000億円規模の会社はこれまでにたくさん見てきましたが、1兆円レベルや10兆円レベルは数えるほどだと思います。ましてや100兆円単位の会社は日本にはまだ出てきていません。そういう意味でも、志は大きく持っていたいと思っています。

スタートアップの経営者として期待されているであろう回答をすると、IPOは�もちろん考えています。ただし「いつまでに」という明確な目標を置くのではなく、自分たちが必要なタイミングを考えて決めるつもりです。

取引先に大手企業が多いので、会社として信用に足る管理体制が求められるということもあります。お客様の業務上のデータなども扱っていますが、秘匿性が高いものなのでしっかりした管理体制が必要です。そのため、情報セキュリティマネジメントシステムの認証を取得するなど、社内で体制強化を進めてきました。

何が言いたいかというと、管理体制はすでに上場企業と同等の水準になっているということです。そのため、自分たちにとって本当に必要なタイミングを逃さないようにしたいと考えています。

一方で、個人的にはIPOを特別視していません。重要なことだとは捉えていますが、あくまで会社を伸ばすための一つの手段として捉えています。これは僕個人の考えですが、スタートアップにおいてIPOすることが特別視されすぎている気がするんです。「IPOしたからすごい」とか、確かに大きなイベントですし、コストもかかるので、すごいことなんですけど、、、。なんだかうまく言えないのですが、あくまでやりたいことを実現するための手段のひとつだと考えているので。

小さい規模でIPOをするのではなく、じっくりと事業を育てて、大きくIPOする。そこで大きな資金を得て、僕たちの使命に向けてさらにアクセルを踏む。それができれば、本当に素敵なことだと思いますね。

自分自身が変わっていくことが重要だと思っています。リーダーシップの表現の仕方も、組織の規模や時代によって変えていきたい。

創業したばかりのころ、5人くらいで小さなオフィスで共同生活していたころの僕は、いまよりも苛烈だったと思います。ズバッとストレートに物を言っていましたし。ただ、100人になり、200人になってきたいまは、当時の自分と比較してもコミュニケーションの取り方は変わりました。組織が大きくなっていく上で、今後も自ら変えていくんだろうと思います。

ただ、心がけたいというか個人的に注意したいと思っているのは、社内のみんなから好かれるために会社をやっているわけではないということです。これからも言いたいことがあれば言いますし、現場のことにも口を挟むと思いますし、やるべきことは徹底してもらいます。

波風が立たないようにとか、みんなにとって気持ち良い意思決定をするとかは間違っていると思っていて、あくまでも会社が成長するために最適な方向性を決めることが僕の役割のひとつです。そのためには、たとえ嫌われてもいいので、事業や会社が前に進むための判断ができる経営者でありたいと思っています。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

今回のインタビューを行なうにあたって、事前に同社に関するいろいろな情報に触れていました。なかでも印象的だったのは、お話にも出てきた夕会の動画です。社員のみなさんがオフィスで輪になり、大きな声で行動規範についてコメントされている様子を見て、自分の新卒時代を思い出しました。いわゆる昭和な感じで懐かしいなあ、と。 しかし、いざお話を伺ってみると、なぜこのような取り組みをしているのかが理解できました。目的を達成するために必要な要素は何か、その要素を具体的な行動に落とし込むとどのようなアクションになるのか。これらを論理的に組み立て、組み立てた以上は個人の好き嫌いは関係なく組織として徹底する。そんな「組織としての強い体幹」を感じることができました。 事前に持っていたイメージはあくまで表面的なもので、実際には一回り上のレベルで物事を考え、実践している、大人な強い組織づくりをされているのだと思いました。事業の現状も、今後の展望も、想像を上回るものであり、学びや発見の多いインタビューでした。

2025.02.06 公開

2025.03.28 公開

2025.03.24 公開

2024.10.18 公開

2025.10.21 公開