日本とグローバルの間にあるデータ管理の差。この差の解消が日本の競争力向上につながる。そう考えた久田の「新しいプロダクト」の物語。

2025.05.02 公開

2025.05.02 公開

株式会社Finovo 共同創業者 兼 代表取締役CEO 久田 隆大

設立:2021年

事業内容:バックオフィス業務に関するソフトウェアの開発・提供

株式会社QunaSys CFO

Finovoは、経営管理における“柔軟性”を追求し、バックオフィスの可能性を大きく広げているスタートアップです。単なる効率化ではなく、ユーザーが本当に見たい形でデータを活用し、具体的なアクションにつなげる。その徹底した顧客視点から生まれたプロダクトには、経理・財務の在り方を変える力があると感じています。久田さんの静かな情熱が生み出す世界観に共感し、これから広がっていく未来がとても楽しみです。

会社員の家庭に生まれて、普通に幼少期を過ごしていました。小さな頃から何か特別な才能があったわけではありませんが、強いて言えば何かをつくることが好きだったと思います。中学のときは数学の問題を自分でつくったりしていましたし、高校ではバンドを組んでいたのですがカバーではなくてオリジナルの曲をつくったりしていました。「何もないところから、オリジナルの何かをつくる」ことが、いま振り返ってみれば好きだったなと思います。

大学に進学し、大学3年生のときに公認会計士の資格を取りました。公認会計士の資格を持っていたらそのまま監査法人に就職できるみたいな時代だったので、いわゆる就職活動もせず、大学生活の残り1年間を使って海外に行ったりしていました。海外に行ってみると、これまで知らなかったことにたくさん出会えて、「これまで自分が見ていた世界がいかに狭かったか」みたいなことを感じることができました。

その後社会に出て、監査法人に3年、その後投資銀行で4年という形でキャリアを積んで行きます。監査法人時代に関しては、いわゆる会計監査と言われる少し堅い業務を担当していました。具体的には、経理財務部の方々が出した決算書などを、公開される前にチェックする仕事です。あるいは、大手企業様の内部統制と言われる部分に携わり、業務フローをチェックしたり、潜んでいるリスクを特定していくといったことをしていました。

その後、バークレイズ証券という投資銀行に転職し、M&A�のアドバイザリーをメインで担当していました。これは、たとえば日本の企業が「海外の事業を買いたい」とか「自分の事業を海外に売りたい」というときにサポートをする仕事で、ちょっと専門的な言葉ではクロスボーダーと言われるような案件にずっと従事していたんです。

バークレイズ証券には4年勤めていましたが、途中でロンドンのオフィスに行くことになりました。ロンドンでの配属先はセルサイドM&Aチームです。これは自社の部門や子会社を売る企業に対するM&Aアドバイザリーを専門にしているチームで、全然日本人がいない組織でM&Aのアドバイザーを2〜3件やっていたという経歴になります。

現在の事業につながる部分としては、経理財務部や経営企画部の方々とずっと仕事をしてきたこと。そして、いわゆる大手企業様とやり取りを重ねてきたこと。こういうところがキャリアの特徴だと思います。

監査法人時代は、普通の実績だったと思います。特別良くもなく、かといって悪くもなくという感じで。新卒で入社して、まだ仕事の進め方もちゃんとわかっていなかったので、監査法人では社会のルールを�イチから教えてもらった印象です。

ただ、バークレイズ証券のときは、割と評価をしていただけたと思います。ロンドンに行けたということもありますし、年に一度の評価会議ではアジアで上位3人に入ることがあったので。

仕事を通じて得られた学びという観点では、バークレイズ証券に転職した時のことでしょうか。まず「もっとお客様の視点で考えろ!」と、めちゃくちゃ怒られたんです(苦笑)。

監査法人の仕事は、いわゆる規制業種なので、お客様がいることが当たり前だったんです。その状態で投資銀行に転職したので、私の言動にもしかしたら顧客のことを想う姿勢が足りなかったのかもしれません。まずその部分を強く指摘されました。

提案資料をつくったときに上司にチェックをしてもらうんですけど、「本当にこの資料が役に立つと思うか?」みたいなフィードバックで。多くの人には当たり前のことだと思いますが、当時の私には結構衝撃的で、目が覚めるような経験でした。

このときの学びは現在のプロダクトづくりにも通じています。「このシステムでこういうことができたら助かる」といったお客様の気持ちは絶対にありますし、その部分をどれだけリアルにイメージして、いかにすくい上�げられるかが重要だと思っているので。そのため、投資銀行で最初に指摘してもらえて、本当に感謝しています。

そうですね。順を追ってお伝えすると、そもそも学生の頃は、自分で起業するなんて考えたこともなかったんです。ただ、監査法人や投資銀行での仕事を通じて自負していたのは、いわゆる会計や会計を含む財務戦略といった領域においては、かなりの経験を積むことができたことです。

その上で顧客の業務を見ていると、「なぜこんなに手間がかかる作業をExcelでやっているのか?」とか、「なぜデータの加工や確認にこんなに大きな時間を投下しているのか?」ということが気になるようになってきました。そしてそれが、「果たしてこれでいいのだろうか?」という問題意識になっていったんです。

個人的な話ですが、私は「時間を大切にしたい」と思っていまして、やっぱり時間は有限なので、できるだけ付加価値が出せることに使いたいタイプなんです。そんな私からすると、少し乱暴な言い方で恐縮ですが、「この作業に多くの時間を使うのはもったいない」という感覚がありました。もちろん、何らかの理由があってそのような状況になっているはずなので、それであればその「理由」の部分をどうにか改善できないかと考えたんです。

これが起業した理由のひとつで、もうひとつのきっかけは投資銀行時代に担当した案件で感じたことです。

バークレイズ証券でM&Aのアドバイザリーをしていたときに、ある日本企業の案件を担当しました。その会社は日本を代表するメーカーで、自社の一部の事業を海外の会社に売りたいという案件でした。

そこで買主を探すのですが、候補となる海外の会社からは、日本メーカーのさまざまなデータ、たとえばある製品の利益率や地域別の収益内訳などを求められるんです。事業を買うかどうか検討するので、業績を見たいから数字を出してくれということなんですが、日本のメーカーに提出を依頼してもデータがないんですよ。

ある意味、これまで積み上げてきたブランドがあるので、細かいデータを気にしなくても製品が売れていたからだと思うのですが、買主になるような海外のプレーヤーからすれば、「データがない?なぜ?」と、当然びっくりしていました。

とはいえ、データがないならつくるしかないので、その時は私たちが夜な夜なつくったのですが、この経験は私にとっても結構大きな衝撃でした。

この経験を通してわかったことは、たとえばメーカーで言えば製品の質は日本のほうが高いけれども、事業に関わるデータの管理は海外プレーヤーのほうが圧倒的にしっかりしているということです。そのため、日本企業が世界で戦うことを想定したときに、データの把握や数値管理が苦手だから、国際的な競争において弱い立場になってしまっている。裏を返せば、「ここが強くなれば日本企業はもっとグローバルで戦えるはず」という仮説を持つようになりました。そして、日本を代表するメーカーでこの状況なので、日本の90%以上の企業も似たような状況だろう。つまり、マーケットがあるだろうと考え、「事業にすれば勝てる領域だ」という考えに至ったんです。

そこで投資銀行を退職し、自分でプロダクトをつくったのですが、そのときは現在のプロダクトとは違うものでした。お客様が会計データを入れれば、こちらで自動集計してレポートも作成してお出しするサービスだったんです。

ある程度プロダクトができて、投資家やベンチャーキャピタル向けのピッチも終え、お客様の前に出したのですが、全然反応が良くなくて。「きれいにデータが出てきて良さそうだけど、お金を払ってまで使いたいとは思わない」みたいなフィードバックでした。

そのときは、あくまでも自分がつくりたいものをプロダクトにしたというのが大きくて、失敗に終わってしまったんです。そこで改めて出直そうと考え、お金を集めて、2021年の11月に立ち上げたのが株式会社Finovoです。

これは「Finance(金融・財務)」と「Nova(新星)」を組み合わせたもので、誰も見たことのない新しいサービスを提供したいという想いが込められています。

過去の失敗を踏まえ、新しいサービスを生み出すためにも、会��社を立ち上げてからの8ヶ月くらいはプロダクトづくりに一切手をつけませんでした。代わりに、ひたすらインタビューを繰り返していったんです。企業の経理財務部や経営企画室の方々にコンタクトを取り、最終的には70〜100社くらいにインタビューしました。このプロセスを踏んだことが、いまとなってはすごく大きな価値になっていると思っています。

インタビューでわかったのは、現場の皆さんは非常に強いこだわりを持っていることです。経理部長さんや経営企画室長さんがインタビュー対象になるのですが、会社や人によって最終的に見たいアウトプットの形が全然違うんですよ。「これまで見ていたのと同じ形式でデータが見たい」という方もいれば、「もっと小さな粒度で見たい」という方もいました。加えて、たとえば経理部の方からは「業績の数字の横に人員数の推移を並べたい」といった要望をもらったりもしました。そこで私は、プロダクトを使う方々のこだわりの強さや種類の多さがポイントだと思ったんです。

最初につくったプロダクトは、固定のフォーマットで出力される仕様でした。結果的に、それではユーザーの心に刺さりませんでした。インタビューでわかったことは、担当している事業や立場によって、ときにはユーザー個人の好みによって、見たい形が異なるということで、これが最大の発見でした。

ポイントは、いかに柔軟にプロダクトが設計できるか。プロダクトが�ノーコードで、ユーザーが見たい形でデータを出力できる。そういうソフトウェアじゃなければ、この領域で展開することが難しいと明確にわかったんです。

そこからは「柔軟性」をプロダクトの軸に置いて、開発を進めていきました。経営管理や業績管理など市場にはさまざまなサービスがありますが、私たちの『Finovo』はこの柔軟性が一番の差別化ポイントだと考えています。

このようなデータは、集計して終わり、出力して終わりではなく、活用されないと意味がありません。経営の意思決定や戦略の検討などに活用されることで初めて価値を持ちます。活用してもらうためにも、大きな意思決定をする方々の頭にスッと入ってくるインターフェースであることが重要です。それは言い換えると、意思決定をする方々が見慣れている形式であったり、見たい粒度で出力できることが大切なんです。

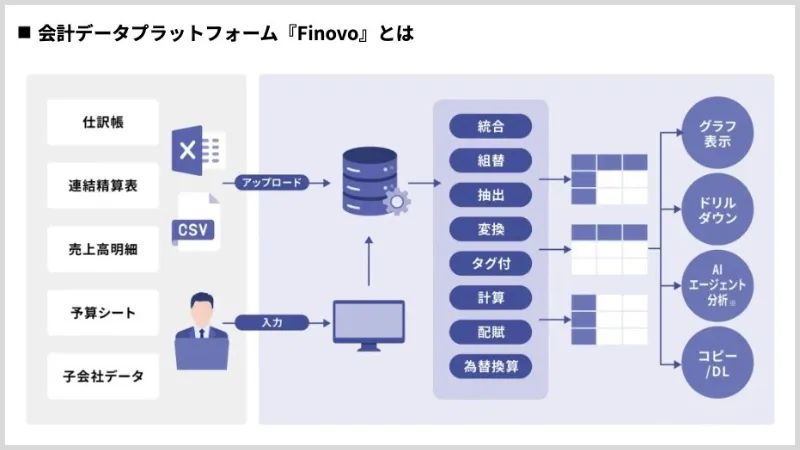

私たちは自分たちのプロダクトを「会計データプラットフォーム」と呼んでいますが、想定しているユーザーは経理財務部や経営企画室の方々です。どのように日常業務を進めているかはもちろん、データを見るときのシチュエーションを想像し、プロダクトに反映しています。どういう状況でこのプロダクトを使うのか、どれくらいのリードタイムで、どういうアウトプットを出したいのかなどをイメージしながらつくっていますし、ユーザー�の社内の立ち位置だったり、「成長事業のデータを見るときはこの形式で見たいだろう」とか「立て直しが必要な事業の場合はこうだろう」など、さまざまなパターンを想定しています。

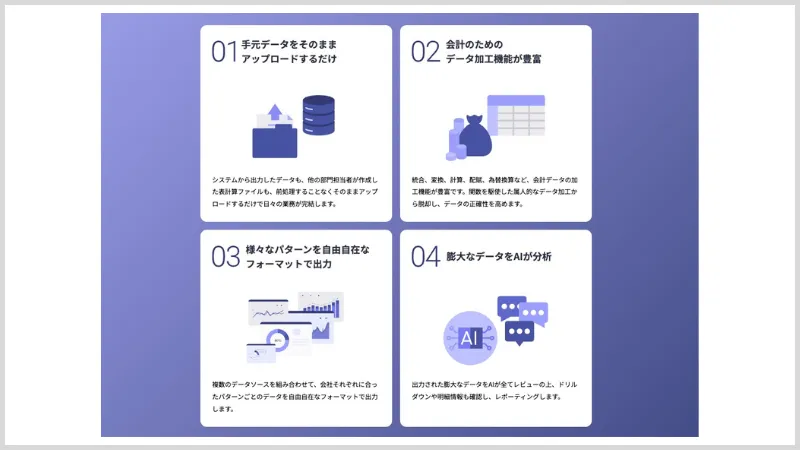

ユーザーの多様なこだわりに対応できるようにしていることに加え、最近AIのデータ分析機能も追加しました。出力したデータはすべてAIがレビューしますし、AIによるレポーティングも可能です。データを活用してもらえる良いプロダクトになっていると思います。

すでにデータベースが決まっているので、機能追加での対応はなかなか難しいのではないかというのが私の考えです。出力形式は選べるもののパターンに制限があるものが多い印象です。

また、投入できるデータにも決まりがあるものが多いです。会計データはわりと柔軟に取り込むことができますが、それ以外の、たとえばKPIのデータを入れようとすると形式が固定されているなど、サービスを利用する際に制限があると認識しています。

私たちは後発の強みを最大限に活かして、既存のサービスでは体験できないような「柔軟性」にこだわってプロダクトをつくってきました。お客様にも、「ほかのサービスとの違いは何ですか?」とよく聞かれますが、必ず「柔軟性です」と答えています。

ちなみに、最近はリプレイス案件が多くなっています。その理由は、「ユーザーが一巡し、さらに使い勝手の良いものを探し始めたから」だと思います。

これは私たちの考えですが、経営管理システムや業績管理システムのプレーヤーの多くは、2019年ごろに出てきたと思っています。そこからサービスを売り出し始めたのが2020年ごろ。そして、市場に普及し始めたのが2022年ごろ。3年契約を結んでいると、ちょうど一回転して2025年が契約更新のタイミングなんです。

サービスを使ってみて、やりたいことができている会社もあれば、「ちょっとしんどいぞ」という会社もあると思います。「ちょっとしんどいぞ」を言語化すると、「予実管理だけならこれでいいけど、追加でKPIも一緒に見たい」とか、「予実の裏にある細かい数値も把握したい」というものです。私たちのプロダクトはこういった細かい現場のニーズにも対応�できるようにつくっているので、契約更新の際にリプレイスの候補として挙がってきていると認識しています。

『Finovo』を使って、予実管理だけじゃなく、KPI管理をしているプライム上場のお客様もいらっしゃいます。細かい原価計算に使っているお客様もいらっしゃいます。私たちは自分たちのプロダクトを「会計データプラットフォーム」と呼んでいますが、これは会計に関わるあらゆるデータのプラットフォームとして使っていただきたいからです。

お客様の視点で考えると、予実管理はAというシステムを使い、原価管理はB、KPI管理はCという具合に、目的に合わせてソフトウェアを使い分ける意思決定はしたくないはずです。ひとつのプロダクトの中で、会計に関わるさまざまなデータを管理できれば、それに越したことはないはずですから。そう考えたときに、プロダクトに求められる最も大切な要件は「柔軟性」であり、そこから軸足をブラさずにつくり込んだので、後発であってもマーケットから求められるプロダクトになったのだと思います。

もちろんです。お客様に説明するときは、「3つの柔軟性があります」とお伝えしています。まず1つ目は、取り込むデータに対する柔軟性です。ExcelやCSVといったファイルの形式はもちろん、販売管理でも原価管理でもコストでも、さまざまなデータをそのまま取り込むことができます。

経理財務部の方々の業務を考えたときに、販売管理のデータやコストのデータを社内から取り寄せて、場合によってはExcelで加工して、最終的に数字を固めていきます。事業部しかわからないデータがあるので社内から取り寄せるのはしょうがないとしても、わざわざExcelで加工するのは無駄な作業です。加工の途中に数字が変わってしまうリスクも潜んでいます。そのため、とにかくそのままのデータを取り込むことができるのが1つ目の柔軟性です。

2つ目は加工の柔軟性です。基幹システムから出したデータを集計するだけならBIツールを使えばいいのですが、経理財務部や経営企画室の方々はそこから配賦計算をしたり、何らかの数字を差し引きして利益を出したり、いろんな加工をしています。

計算式をつかってほぼ自動で進められればいいのですが、たとえば会社で使っている物流システムについているコードを持ってきて、最初の3桁をキーにして何かと何かを紐づけてひとつのデータをつくったりとか、いろいろな加工があ��るんです。こういった様々なデータの加工においても、非常に豊富な種類の加工ができることが2つ目の柔軟性です。

最後の3つ目は、出力画面の柔軟性です。その方の好みや、その会社で見慣れている形、あるいはそのときに特に重視したいもの、事業の状態などで見たい形は変わってきます。先ほども申し上げましたが、このようなデータは活用されなければ意味がないというのが私たちの考えです。そのため、きれいに整理されたデータではなく、そこからさらに一歩先の「使いたくなるデータの状態にする」ことをすごく意識しています。そのために、データの出力形式をユーザーが自由に設計できることが3つ目の柔軟性になります。

国内のプレーヤーに関しては、どこまでの領域をカバーするのかで、いくつかの見方ができるかもしれません。というのも、私たちは管理会計の領域をメインにしていて、いま少しずつ財務会計にも入り始めています。そういう意味では、会計全体が主な領域です。

さらに領域を細分化して、「予実管理だけ」とか「原価管理だけ」となると、もしかしたら私たちよりも優れたプロダクトがあるかもしれません。ただ、お客様としては一元管理したいはずなので、会計全体を領域としているプレーヤーはまだ日本には出てきていないのではないのでしょうか。

もうひとつの外資のプレーヤーで言うと、オランダ本社のウォルターズ・クルワー社のように非常にクオリティの高い業績管理システムを販売している会社があります。ただ、日本企業が導入を検討するときにはなかなか単価が合わないようで、本当に一部のエンタープライズ企業のみが使っているのが現状です。

プロダクトに関しては、実はあまり感じていないのが本音です。もちろん「いまは」という限定的な言い方になりますが。

その代わり、事業規模だったり、会社の知名度に課題を感じています。有名なところとだけ取引をする企業様もいらっしゃるので、早くそういった企業様にも認めてもらえるような会社にし�たいと思っています。

これまでに参加したコンペでは、ほぼ負けたことがないんです。「ほぼ」というのは2件だけ導入につながらなかった案件があったからなのですが。その2件も、価格がまったく違ったものと、先方のそもそものニーズと合っていなかったというもので、価格が近いサービスとのコンペであれば、お客様に選んでいただく自信はあります。

このように事業としては順調に成長していますから、社内では「あとはもうやるだけだね」と話しています。導入実績を増やし、たくさんの企業様に価値を実感いただいて、事業規模を広げ、知名度を高めていく。ここに集中するフェーズだと思っています。

私は「お客様の視点」がキーになると思っています。プロダクトを開発するときにものすごく意識していたのは、実際のサービスを使うお客様のことを、どこまで解像度高くイメージできているかということです。もちろん、「競合のプロダクトにはお客様の視点がない」ということではなく、私たちはどこまでもお客様のことを意識してプロダクトをつくろうと心に決めているということです。

経理財務部や経営企画室の方々が、実務でどういうデータを見ているか、どういう形でデータを使いたいか、そのためには何が必要か。私たちはこのことばかりを考えて開発を進めてきました。

私には会計に関する知識がありますし、投資銀行時代には事業の状況を把握するためのデータをつくった経験もあります。加えて、昔から何かをつくることが好きな性格だったので、投資銀行で働いていたときにWebサービスについて自分で勉強していた時期があるんです。JavaScriptやPythonなんかを学んでいて、自分でもコードを書いていました。私は一流のエンジニアではないですが、基礎的なテクノロジーの知見は持ち合わせているつもりです。

お客様がどういう目的で、どういうデータを見たいのかがわかりますし、お客様が見たいデータを表示するにはこういう処理をしたほうがいいとか、この数字をドリルダウンで見たいはずだからこういう仕様にしようとか、お客様のニーズをプロダクトに落とし込むことができるんです。お客様のことを深く理解している。そして、テクノロジーの知見もある。この両方を持っているプレーヤーがこれまではいなかった。これが、先ほどの質問に対する回答かと思います。

付け加えると、これはあくまでも個人的な考えですが、私たちのような業界においては、技術力の高さで優位性を築くことは難しい時代なのかなと感じています。テクノロジーはある程度民主化されたと思っていて、「このプロダクトには新しい技術が使われています」と言ってもなかなか差別化にはつながらないと思うんです。それよりも、どの領域に専門特化しているのかだったり、どの点にフォーカスしたプロダクトなのかが重要で、プレーヤーがどういう視点でプロダクトをつくっているのかが問われるのだと思います。いまはこの「視点」で勝負する時代であり、そこで勝てるようなプロダクトにしているつもりです。

いま数十社に導入いただいていまして、解約はゼロです。導入社数はこれからがんばって増やしていくのですが、現時点で私たちが着目しているのは、どのお客様もしっかりと『Finovo』を使ってくださっていることです。

導入したものの、なかなか使えていないというのは「あるある」だと思うのですが、私たちのプロダクトはちゃんと使ってもらえています。これは、プロダクトの持つ3つの柔軟性がお客様にフィットしていることの証拠だと考えています��。もちろん、配賦計算の設定といったデータ加工のための細かい作業をお客様自身が自由にするには、さらにもう一歩踏み込んでいただく必要があるのですが、日々の業務に使っていただいていることと解約がゼロということで、合格点なのではないかと考えています。

もともと、ソフトウェアが合う領域と、人がやったほうが良い領域があると考えていました。たとえば、データの回収や取り込み、加工、出力は、ソフトウェアが合う領域で『Finovo』を提供しています。それに対して、人がやったほうが良い領域は何かというと、データから得られた気づきを実際の戦略や戦術に落とし込む、いわゆる人を動かす部分です。

私たちのお客様のなかで一番進んでいる企業は、『Finovo』を使うことで、これまでは見れていなかったデータを見ることができるようになりました。「この地域におけるこの製品の利益はこれくらい」とか、「この部分には思っていたよりもコストがかかっている」とか、そういうものが可視化されたんです。

するとお客様の中では「もっと利益率を上げていこう」であったり、「コス��ト削減するための業務フローを見直そう」であったり、いろんなアイデアが出てくるんです。ここまでは比較的スムーズに進むのですが、ここから先がとても難易度が高い。

どういうことかと言うと、経理財務部や経営企画室の方々がアイデアを出しても、それを実行するのは事業部の方々だったりするじゃないですか。つまり、お客様のなかで、周囲を巻き込みながら人を動かしていくことが必要になるんです。これは非常にマンパワーがかかることだと考えていまして、そこをサポートするのが『プロフェッショナルサービス』です。

私たちには、プロダクトの開発を通じて蓄積してきたDXのノウハウや、公認会計士などの専門性、生成AIに精通したエンジニアの知見などがあります。これらをフル活用することで、ソフトウェアを通じて得られたデータを、実際の戦略や戦術に落とし込む。そうすることで、お客様の売上向上や利益向上に寄与するイメージを持っています。

『Finovo』のようなソフトウェアが合うのか、『プロフェッショナルサービス』のような人が提供するサービスが合うのか、それはお客様の課題次第だと思っています。そのため、まずは『プロフェッショナルサービス』を契約いただいて、システムや組織構造の見直しを支援し、そのあとに『Finovo』を使っていただくことも可能です。

いまはフルタイムで6名。業務委託のメンバーも含めると11名です。人員数はとても重要な要素だと思っているのですが、従来のスタートアップのやり方とは少し違うやり方を考えています。

これまでは資金調達をして、そのお金で人員を増やすことが正攻法だったと思うんです。たとえばSaaSだと、初期コストが大きいので、体制を整えてから事業拡大をする流れが多かったと思います。ただ、この流れも変わってきていると考えています。

というのも、いわゆる「AIをどう活用するか」がオプションとして入ってきた。AIの活用の仕方は少なくても2パターンあると思っていまして、まずは「いかにプロダクトに組み込むか」。そして、もうひとつは「オペレーション側でフル活用する」。私たちは後者に着目していて、社内にはオペレーションのための専属AIエンジニアがいるんです。

それは、ビジネスサイドの業務をいかにAIで代替できるかにトライするためです。なので、専属のAIエンジニアには社内用のツールをつくってもらったりしています。人を増やす判断をする前に、「それはAIでできないのか」を必ず検討するんですよ。こういった見極めをしっかりした上で、本当に必要であれば採用を行なうという方針です。

そうですね。お伝えしたとおりAIを活用して業務の効率化を図っていく前提なので、たくさん採用することは考えていません。なので1,000名を超える組織にしたいとか、そういう考えはないですね。それよりも少ない500名とか、300名とか、それくらいの人員数で1,000億円の売上を出すというのが、いまイメージしていることです。

そのためのステップとして、たとえば年内でフルタイム15名くらいにしたいですし、直近の2年くらいで50名くらいというのが数字的なイメージでしょうか。

それで言うと、2024年の9月までフルタイム2名だったんです。この半年で4名採用しているので、個人的にはそこまで攻めている感覚はなくて、むしろ年内にもっと増える可能性もあるんじゃないかと思っています。

これまでは業務委託のエンジニアと連携して、『Finovo』のつくりこみを続けていました。がんばった甲斐があって、お客様にちゃんと使っていただけるプロダクトになったと思っているので、これからは効率化を念頭におきながら組織強化を進めていく考えです。

エンジニアサイドとビジネスサイドにわけてお伝えすると、エンジニアサイドはAIを使いこなすような、割と好奇心が強くて、新しい技術に抵抗がない方を想定しています。

ビジネスサイドについては、『プロフェッショナルサービス』で活躍するような専門性の高い人材をしっかり採用していきたいと考えています。現状、ビジネスサイドは会計士がほとんどなので、同様に会計士だったり、大手企業の経理部門で長年経験を積んできた方だったり、そういうイメージを持っ�ています。

求めたいマインドとしては、思い切りの良さがあり、先入観なくいろんなことに飛び込んでいけるタイプの方だとうれしいですね。私も含めて、どちらかというと慎重に考えてから行動するタイプが多いので(笑)。これまで会社にいなかったタイプの方に入社いただくことで、既存のメンバーにも良い刺激になると考えています。

お給料や働き方についてもお伝えしておくと、まずお給料については私たちのいまのフェーズにしては払っているほうだと思います。具体的な金額はオープンにできないので、あくまでも主観になってしまいますが(笑)。これは、個人的に結果を出した分はちゃんともらいたいタイプですし、経営者としてはがんばってくれた社員には給与で応えたいという気持ちがあるからです。

もうひとつの働き方については、現場は週3回出社にしています。これが良いか悪いかはまだわからず、トライアルの最中です。いまはまだ創業期を抜け切っていない時期だと捉えているので、お客様と向き合うことも、お客様の声をプロダクトに反映することも、いずれもリアルなコミュニケーションが非常に重要だと考え��ています。この時間を確保するために、いまは週3回の出社にしています。これが週5になるかもしれないですし、週2になるかもしれません。時代の流れやそのときの事業の状況によって柔軟に変えていこうと考えています。

カバーできる領域を広げていきたいと思っています。現在のプロダクトでカバーしているのは、管理会計と部分的に財務会計の領域です。これを、たとえば人事などほかの領域にも広げていきたいと思っています。

お客様からたまに聞かれるのですが、知財や法務といった部署は特許の管理に困っていたりするそうです。何千件という規模で特許を持っている会社からすると、「今期は何件取得できた」とか「特許の中身はこういうもの」と細かく管理するのが難しいといいます。

私たちは「これからはバックオフィスが利益を創出する時代」だと考えていて、そのためには会計だけでなく、人事や総務、知財といったさまざまな領域に対して、私たちのサービスを提供していきたいと思っています。

そうなったときに、現在の『Finovo』だけでは足りないので、別の新しいプロダクトを開�発するかもしれません。またビジネスサイドのオペレーション側もAIネイティブになってきているので、これを活かした事業戦略があるだろうと思っています。いずれも抽象的ではありますが、このようなイメージを持っていますね。

どの数値がどうなっていたらバックオフィスが利益を創出できているのか、といった定義はまだないのですが、ひとつ言えることは『Finovo』で管理しているデータが、しっかりと経営に反映されることだと思います。取締役会はもちろん、経営戦略会議もそうですが、意思決定が行なわれる場所で、『Finovo』のデータがしっかりと使われていること。この状態を目指したいですね。

柔軟性が高いシステムですから、取得したデータを細かく分類・分析したり、深い階層までドリルダウンして見ることができます。現状の分析はもちろん、そこからの戦略づくりに活用していただきたいですね。お客様とコミュニケーションを取るなかで、何かの戦略や方針に寄与していることが実感できたら、そのお客様に対して「価値提供で��きた」「利益の創出に貢献できた」という感覚が持てるのだと思います。

あくまでも仮説ですが、私が考えていることとしては、商習慣の違いがあると思います。海外企業の多くは、ERP(Enterprise Resource Planning:ヒト・モノ・カネ・情報といった経営資源を統合的に管理するシステムや手法のこと)で一元管理をしています。ヨーロッパであれば大企業の7〜8割ほどがERPを導入していると言われています。トップダウンで決めるケースがほとんどで、「ERPで情報を管理する」と決めて、現場におろす。現場もそれに従う。ソフトウェアに合わせて現場の業務プロセスを変えるのが当たり前の文化なんです。

日本の場合は、もう少しマイルドと言いますか、現場の意見を尊重してきた歴史があると思います。ただ、個別の意見を尊重すると、各部門がそれぞれに使いたいシステムを探し始めます。各部門が自分たちの業務プロセスに合うソフトウェアを見つけてきて、使い始める。そういう文化があるので、サイロ化が進んでしまい、会社全体でデータを取りまとめる際に非常にコストがかかります。

日本企業のこの文化が、グローバルと比較したときに、非常に大き��な差になっていると思います。データがひとつにまとまっていないため、状況把握に時間がかかり、スピーディーな意思決定が難しくなります。いろんなシステムから出力したデータを集約してひとつにまとめるとしても、それぞれのデータを人の手でつなぎあわせる必要があります。そういうことを、経理財務部や経営企画の方々がコストをかけてやってきたんです。

まとめると、データ管理において日本がグローバルに遅れをとっている理由としては、まずデータ管理に関する文化や考え方が違う。そして、日本は各部門が独自のやり方で管理することを採用したがゆえに、全社的なデータ管理においてどうしてもグローバルに劣ってしまう。これが私の考えです。

部分最適が進むことで、事業が伸びるのは間違っていないと思います。ある程度の会社規模まではそれでいいかもしれません。ただ、各部門がスピーディー�に事業をまわしても、最終的には会社単位で業績を取りまとめることになります。その際に、部門ごとのデータをクラウドに集約して、取りまとめのデータを一元的に引っ張り出せれば良いのですが、引っ張り出すためのシステムがないという壁にあたるんです。

仮にそのためのシステムがあったとしても、会社が取りまとめるべきデータは、実は限られたものだったりします。経理的に、あるいは財務的に、必要なデータは限定されていて、種類が限られているかわりに情報の正確さが重要だったりするんです。

そのため、とにかくあらゆるデータを1箇所に集めたとしても、その中から必要なものを選別したり、正しいかどうかを確かめる作業が発生してしまいます。大きな企業になると子会社や海外グループ会社などもありますから、どういうデータを、どのようなプロセスで集め、どうやって集計して、たとえば対外的な開示情報にするのかなどは、データを1箇所に集めることとは別の課題が出てきたりします。

こういった壁や課題を解決するために考えたのが『Finovo』です。柔軟性があるので、どんなデータでも取り込めますし、必要なポイントに絞って加工、出力が可能です。業績管理にも原価管理にもKPI管理にも使えますし、連結管理会計や監査対応にも使えます。業務プロセスの見直しや、得られたデータの活用方法に困ったときは『プロフェッショナルサービス』でサポートします。

わざわざ人の手で行なっていたさまざまな作業を徹底的に自動化し、そこで浮いた時間を活用して深い分析や未来に向けた戦略づくりに注力する。そうすることで、バックオフィスが利益を創出する時代が来ると思っていますし、グローバルと日本企業との差も埋めていけると考えています。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

以前の職場で、顧客管理システムを入れ替えたことがありました。トップダウンで決まった変更だったのですが、私が所属していた部署の仕事の進め方とはなかなか相性が合わず、活用するまでに時間がかかりました。その間、部署の生産性が下がり、業績を回復するためにけっこう苦労したことを覚えています。では、部署の業務プロセスに合うシステムを使えば良いかというと、久田社長のお話の通り、サイロ化につながり、部署間での情報連携や全社的な情報の統合に支障が出る懸念があります。 これまでは「システムに業務を合わせるか」「業務にシステムを合わせるか」のいずれか、あるいは自社開発するかでしたが、今回のインタビューで「ちょうど良い新しい選択肢が現れた」と感じました。事業のパフォーマンスを下げず、バックオフィスの工数も削減でき、データを活用した戦略づくりにつながるという同社のサービス。これから導入社数を増やしていくことで、5年後・10年後の日本企業の経営強化や成長になくてはならないプロダクトになっているかもしれないなと思いました。

2025.03.28 公開

2025.06.02 公開

2025.05.26 公開