時代を変える産業の社会実装を、新たな仕組みで支援する川田。「KPI管理は苦手」「挑戦する気持ちが大切」という価値観の奥にあるものとは。

2025.08.22 公開

2025.08.22 公開

株式会社KAEN 代表取締役 川田 勇輝

設立:2019年

事業内容:「セールスインフラサービス TAAAN 」「スカウトAIサービスScoutBase」「パスワード管理SaaSパスクラ」の企画・開発・販売・運営

株式会社トドケール 代表取締役CEO

創業者の川田さんは情熱的ながらも素直で飾らない魅力的な人柄で多くの有能な人材をひきつけ、KAENはほぼ自己資金とデットファイナンスのみで事業を伸ばしていると聞いています。メインのサービスであるTAAANはすでにPMFを迎えており、ほかにも複数のサービスを展開するコンパウンド戦略を目指しているみたいですね。 多額の資金をVCからのエクイティ調達で賄い、Jカーブでの成長を目指すこれまでのスタートアップとは一線を画している次世代型のスタートアップと言えると思います。さらなる成長に期待しています。

株式会社KAEN(かえん)代表の川田です。出身は栃木県の宇都宮市で、半導体商社を経営していた父と、そんな父を支える母に育てられました。優しい両親で、自分たちが高卒だったからか、私には「良い教育を受けさせて�あげたい」と言っていました。私もそんな両親の期待に応えようと勉強をがんばり、県内トップの高校に進学することができました。

ただ、高校受験で力を出し切ってしまい、大学受験はうまくいきませんでした。2年浪人して両親に迷惑をかけてしまいましたし、県内トップの進学校だったこともあり、「まわりの友人は良い大学に行っているのに自分は、、、」と悩みました。ここから、承認欲求に囚われ、苦しむ日々が始まりました。

浪人をして、なんとか大学に入ったのですが、受験に失敗した経験が尾を引いてしまい、せっかく入学したのにキャンパスライフを楽しむことができませんでした。1年目の前期は取得単位ゼロ。学校にも行かず、家に引きこもるようになってしまい、このまま大学を辞めてしまおうと思っていました。

両親の期待に応えられず、高校の友人と自分を比べて落ち込む日々でした。せっかく大学に入ったのに楽しめておらず、「誰かに評価されたい、評価されるべきだ」という承認欲求にとても囚われていたんです。

「諦めずいろいろがんばってみよう」と思い直し、辞めようと思っていた大学も続けることにしました。大学受験はうまくいかなかったから、代わりに就職活動をがんばろう!と気持ちを切り替えたんです。

気持ちは切り替えたものの、簡単にはうまくいかず、就職活動には苦戦しました。ここでも承認欲求に囚われてしまい、「大企業のエリートになって認められたい」と財閥系の会社を受けまくったりしたのですが、うまく行きませんでした。

同じやり方を続けていてもダメだと思い、少しやり方を変えることにしました。2012年には当時の学生がほとんどやっていなかったスタートアップでのインターンをやってみることにしたんです。結果的に、このインターンが大きな転機になりました。

私がインターンさせてもらったスタートアップはベンチャーキャピタルから出資を受けている会社で、そのベンチャーキャピタルのシェアオフィスを使っていたんです。そのシェアオフィスには他のスタートアップも入居していて、いろんな会社が同じフロアで仕事をしていました。

なかにはメルカリやBASE、Gunosyといった会社がありました。彼らはその後、社会を変えるような企業に成長していくんですけど、その立ち上げをしていたような人たちと同じ空間で仕事をしていたんです。「良い事業、良いサービスをつくるぞ」と大の大人が毎日本気で仕事と向き合っていて、すごい熱気を感じました。いま思うと、創業期にすさまじく高い熱量があったからこそ、後々大きな会社へ成長していったのだと思います。

そうやって仕事に打ち込む人たちと近い距離で働いていたことで、社会を良くするサービスを生み出す熱気のようなものを感じられたと思っていて、個人的にはすごく良い経験ができました。ここで、「まわりから良く見られたい」とか「他の誰かから評価されたい」といった承認欲求を満たすことよりも、自分の意思で自分の道や自分の人生を決める重要性に気づいていきました。

インターンを通じて、自分も世の中にインパクトを与えるような急成長中の会社で働きたいと考えるようになりました。そこで、ECのコンサル事業をやっているエスキュービズムという会社に新卒として就職したんです。当時、ECの領域が大きく伸びていて、これからの世の中の新しいインフラになるようなECサービスは、とても魅力的に映りました。

入社当時、会社は上場に向けて急激に成長しているところでした。役割もどんどん変わっていき、営業やカスタマーサクセスを経験しましたし、出向して店舗スタッフをやったりプロダクト開発を担当したりもしました。

そんな中、上場に向けてさらに売上を伸ばすために社内ベンチャーを立ち上げることになり、私も立ち上げメンバーのひとりとして参画することになりました。立ち��上げたのは昭和型営業の会社で、この経験が『TAAAN』を立ち上げた際のひとつのポイントになってきます。

立ち上げていたのは営業に特化した会社だったので、とにかく量をこなすスタイルでした。法人向けにホームページ制作システムやコピー機、法人携帯などを提案していて、1日に数百件の架電をしてアポを取るような感じです。アポが取れる確率は平均0.03%と低く、いまとなっては前時代的な営業をしていたと思います。一方で、「まずは行動すること」であったり「しっかりと量をこなすこと」、それに「決めたことをやり切ること」など、仕事をする上での大切なマインドが身についたと思っています。

しかし、営業をしていく中で、「自分はお客様の課題を解決する提案や仕事ができているのか?」「自分が売りたいものを、ただ案内しているだけではないか?」と思うようになってきたんです。

成果が出れば評価をしてもらえますし、インセンティブの割合が大きかったので、懐は��どんどん豊かになっていきます。でも、インターンしていたシェアオフィスで感じたような「世の中を良い方向に変えるサービスを広げていくぞ!」という空気とは少し違っていて、これまでにないサービスで世の中の課題を解決するような仕事がしたいと考えるようになりました。そこで、たまたま知り合いから紹介された日本美食(現:TakeMe)という創業直後のスタートアップに転職したんです。

転職したのは2016年だったのですが、その会社は時代に先駆けてインバウンド向けの決済インフラを開発していました。フィンテックの技術を使って、これまでにない新しいサービスをつくっているタイミングで、「テクノロジーを活用して消費行動を変える仕組みを広めていきたい」と思い、一人目の社員として入社したんです。まだアプリも完成してない段階から営業活動を始め、他にも採用広報や事業アライアンス、資金調達など幅広い仕事に携わることができました。

仕事を通じて学ぶことができたのは、GMV(Gross Merchandise Volume)という概念です。GMVは、一般的にはECサイトやマーケットプレイス型のビジネスにおける取引総額を表す指標として活用されますが、流通する商品やサービスの取引額を増やすことで事業を大きくスケールさせることができるという考え方です。マーケットプレイスを成長させることで、売り手と買い手両方のお客様に価値を提供できるので、顧客の課題解決につながる提案がしたかった私にとっては学びの多い環境でした。

その後、日本美食(現:TakeMe)時代にお付き合いがあったWakrakという創業期のスタートアップに転職しました。ブルーカラー領域のスポットワークサービスを展開していて、私としては働く環境の選択肢や機会を増やす、「人」にフォーカスを当てているところに興味を持ったからです。

労働力をシェアリングするという考え方は、日本社会のメイン課題として挙げられる労働人口の減少という課題を解決するための打ち手のひとつになると思いました。当時から、従業員が減ってしまい、黒字であっても倒産する飲食店や小売店があったので、ワークシェアリングのインフラの構築を通じて社会の課題を解決できるんじゃないかと考えたんです。

Wakrakでも役割はマーケティングやCS、営業から資金調達と、ゼロイチの創業でした。またスタートアップにおいては、少ないリソースで成果を出すことが必要だったので、外部リソースをフル活用する開拓戦略として、代理店戦略に注力していました。

代理店を開拓していくなかで、代理店側のニーズにも改めて気がつくことができました。売上になる商材を求めている代理店もあれば、お客様に提案しやすい商材を求めている代理店もあります。お客様に提案しやすいというのは、イコールで課題解決につながるサービスということです。言いかえると、これまでの当たり前を変えるような、そんなサービスだと思います。ワークシェアリングのサービスは労働力の確保に課題があるお客様に対して、提案しやすいものでした。代理店にがんばっていただいたこともあって、順調に業績を伸ばすことができました。

インターンで世の中を変えるようなサービスをつくっているスタートアップと同じ空間で働き、就職して泥臭い営業を経験しました。転職してGMVという概念とビジネスモデルを学び、代理店開拓を通じてワークシェアリングというサービスを世の中に広めることができました。これらの経験を通じて、「世の中を変えていくようなサービスを社会実装するための支援をしたい」と考えるようになりました。

Wakrakでの仕事は順調でしたが、いつのまにか創業メンバーである自分のポジションを守ろうとしている、社長が個人で掲げるビジョンを実現するためのパーツになっている、そんな感覚がありました。「また承認欲求に囚われている」「自分の意思で自分の道を決められていない」と気づいたんです。自分らしく、自分が心からやりたいことにフルコミットしたい。それが自分の人生にとっての幸せなのではないか?と思うようになり、起業することにしたんです。

時代を変えるサービスは、「誰かのためになりたい」「こんな世界を生み出したい」という一人の熱狂的な想いから生まれるものだと思います。私は、そんな人たちがつくる”時代を変えるサービス”を支援したい。時代を変えるサービスの成長の支援を通じて、新しい産業の火付け役になりたい。そして、世の中を良い方向に変える火種をつくり、それを大きくして炎にしたい。そういう想いから、社名を「KAEN」に決めました。ちょうど令和元年で、31歳のときでした。

自己資金で起業し、「世の中を変えていくようなサービスの社会実装を支援したい」という想いでスタートしました。事業内容はスタートアップ向けの代理店構築コンサルで、メンバーは私一人です。

スタートアップと接していて感じていたのは、サービスをエンドユーザーに届けるための最後のラストワンマイルに課題を持っている会社が多いことです。これまでの当たり前を変え�るような素晴らしいプロダクトやサービスをつくっても、それをお客様に提案するための営業ノウハウがない。または、営業のリソースも資金も少ないため、十分に市場にアプローチできない。そういうスタートアップは少なくないと思います。

一方で、良いサービスを仕入れて販売したいけれど、どのサービスが良いのかわからない、売ってみないと儲かるかわからない。そんな代理店さんも多いです。そのため、双方をつなぐことで良いサービスが広く世の中に広がっていくのではないかと考えたんです。

最初の数ヶ月は順調でした。ただ、コロナ禍になり、月の売上が半分以下に落ち込んでしまったんです。そこからは事業を存続させるために駆け回りました。助成金を活用しながら、何度も銀行に通って融資を獲得し、なんとか活動資金を手にすることができました。

資金的にも精神的にも少し余裕ができたので、仲間探しとプロダクトづくりに手をつけたんです。やはり私一人のリソースでは限界がありますし、「世の中を変えるようなサービスの社会実装を支援したい」と言っても、インパクトを出すことができません。

友人や知り合いに声をかけ、私の想いを伝えていったところ、一人のエンジニアを紹介してもらいました。そこからプロダクトづくりが本格的にスタートしていきました。

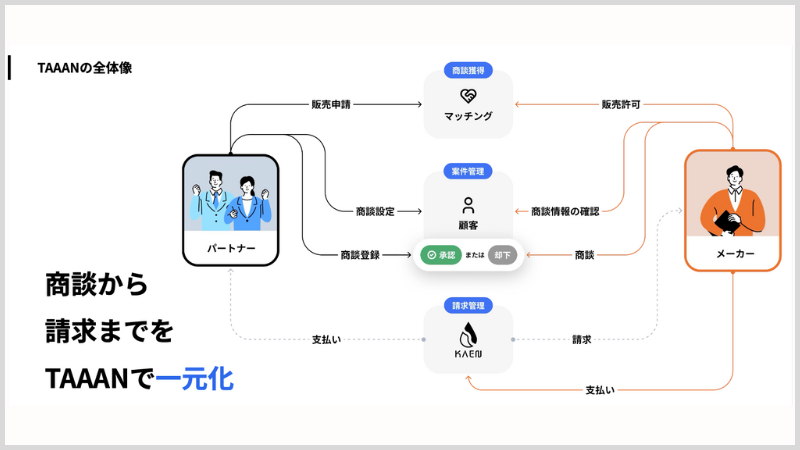

『TAAAN』はサービスを世の中に広めていきたいスタートアップと、お客様に喜んでいただける商材を販売したい法人の代理店をつなぐプラットフォームです。スタートアップのことを「メーカー」、法人代理店のことを「パートナー」とし、プラットフォーム内でマッチングしたらメーカーとパートナーのやり取りが始まります。

特徴は、初回費用や月額利用料がかからず、完全成果報酬型であることです。

成長しているスタートアップは、資金調達をしてさらに事業拡大のアクセルを踏むことが多いですが、調達した資金はマーケティングや人材採用に使われることがほとんどだと思います。私もこれまでのキャリアの中で資金調達をした経験があります。やはり、マーケティングにお金を使っていました。

Facebook広告やGoogle広告といったデジタルマーケティングにけっこうな金額を投下していましたが、簡単には成果が出ませんでした。展示会に出展したこともありますが、何百枚と名刺交換したものの、その後の有効な商談は数件だけということもありました。競合も多いため、成果を出すにはかなりの工夫と資金が必要だと思いますし、同様の課題を持っているスタートアップが多いのではないかと考えていました。

マーケティングに求める成果は売上の拡大であり、ブレイクダウンしていくと有効な商談です。そのため、商談が獲得できたときに初めて課金される成果報酬型のモデルを採択しています。

おっしゃる通りです。売上を伸ばしたいスタートアップからすれば、欲しいのはやはり受注であり、その次に欲しいのは商談だと思います。そのため企業側には、事前に「こういう人と商談したい」という条件設定をしてもらいます。

パ��ートナーである販売代理店側にもその条件を公開し、条件を満たした案件を獲得できたときにはじめて課金されるモデルです。商談実施後に課金できるサービスはこれまでになかったので、喜んでくださる企業が多いですね。

そうですね。『TAAAN』のパートナーである代理店の特徴としては、創業5年未満の法人が多いことが挙げられます。というのも、歴史のある代理店の場合は、主力商品というか、これまで売ってきたメインの商材を持っていることが多いんです。

そのため、引き続き主力商品を販売したほうが良い。ノウハウもありますし、業績の予測も立てやすいですから。裏を返すと、売上の見立てが難しい新しい商材を扱うことに消極的な場合が多いということだと思います。良い悪いではなく、普通に考えると合理的な判断だと思います。

ただ、定番のサービスも良いですが、世の中を変えるような新しいサービスを求めているお客様もたくさんいらっしゃいます。そんなお客様に営業していくには、若い代理店のほうが新しい商材に積極的な傾向があると思います。加えて、営業に強い会社で実績を出した方が独立し、営業のプロとして販売代理店を立ち上げる流れも出てきています。

若い代理店の場合、SaaSやDXサービスの理解も早く、効率的に新しい商材を仕入れることができるので、喜んで『TAAAN』を使ってくださることが多いです。

実は、最初はほとんど売上に返ってきませんでした。支出超過の状態が続き、調達したキャッシュはどんどん減っていきました。ただ、コロナ禍でリモートワークが爆発的に普及したことで、潮目が変わったんです。

これまでは、営業というとお客様先に伺うことが当たり前でした。これだと1日に3件くらいしか商談ができませんでした。しかし、オンライン商談が普通になると、1日に7件とか8件の営業が可能になりました。

さらに、場所の制約がなくなり、全国各地のお客様にアプローチができるようになりました。これにより、代理店側の稼働が大幅に増え、「どのような企業の、どんな役職の方と接点を持ったのか」というデータが一気に増えました。パートナーである代理店は『TAAAN』の中に顧客情報を登録していくのですが、その情報量がどんどん増えていったんです。

そうなると、SaaSサービスを広めたい「メーカー」側は、本当にリーチしたい層にアプローチしやすくなります。結果、契約はしていたものの、ほぼ利用していなかったエンタープライズ企業が、どんどん『TAAAN』を使ってくれるようになりました。

私たちのプラットフォームの中で流通する商談の数が急激に増えたことで、売上が立ち、事業が安定しました。いまでは多くのSaaSスタートアップに『TAAAN』を使っていただいています。

バックオフィス系のSaaSです。総務系や人事系、経理系のスタートアップが多いです。ほかにも、製造業向けや不動産向けの、いわゆるバーティカルSaaS。あとは、HR関連のワークシェアリング系のサービスなどです。

人事系のSaaSと言ってもいろいろあると思いますが、『TAAAN』の中でさまざまな人事系SaaSのメーカーが商談を求めていることがポイントだと思っています。というのも、これから人事系SaaSを導入しようと考えている中小企業は、失敗したくないので、複数のサービスを検討した上で選びたいですよね。さらに、中小企業の場合は、担当者がいくつかの役割を掛け持ちしていることが多いです。人事労務の担当者が、給与計算と採用の両方を兼務しているという感じです。

そういう方に営業することで、パートナーである代理店は複数の商談を獲得することができます。『TAAAN』の中で複数のメーカーに対して商談を提供すれば、これまでは1回の営業で1件の商談しか獲得できなかったところを、1回の営業で4件とか5件の商談を獲得できるようになります。パートナー側は生産性も売上も伸ばすことができます。こういった拡張性があることは、私たちのプラットフォームの特徴のひとつだと思います。

ちなみに、代理店に対しては随時レコメンドを行なっています。実績データを分析し、どういうドメインに強いのかを客観的に整理した上で、「こういう商材を扱うことをおすすめします」とお伝えするんです。『TAAAN』を使っていたら、自分たちの強みがわかり、売上が伸びるかもしれない商材についても知ることができる。そういった利便性があるので、使い続けてくれる代理店が多いと思っています。

─────それは良い機能ですね。メーカーとパートナーが代理店契約を結ぶには結構なリードタイムが必要だと思うのですが、そのあたりはどうしているのでしょうか?

契約関係はプロダクトづくりの際に結構こだわった部分です。過去に代理店戦略を推進していたときの原体験が、とても参考になりました。

当時、300〜400社くらいと代理店契約を結んだのですが、本当に手間がかかったんです。大事なことなので時間がかかるのはしょうがないのですが、契約書の文言が少し違うだけで、法務チェックにすごく時間がかかる。複数の案件を同時並行で進めると、進捗を把握するのも大変でした。そのため、『TAAAN』は電子契約を前提に設計していて、プラットフォーム上で数回クリックしたら契約締結できるようにしています。

また、メーカー側の「こういう商談が欲しい」と、パートナー側の「こういう商談を提供できる」という個別の契約についても、プラットフォーム上で電子契約できるようにしています。これはワークシェアリングサービスを担当しているときに学んだことです。

あのビジネスモデルが革新的なのは、スポットのアルバイト契約を、アプリ上で簡単に行なえることだと思っています。「こういう条件で雇用します」という契約と、「こういう業務を担当してもらいます」という契約を、同時に並行して進めることができる。この仕組みがヒントになり、『TAAAN』にも実装したんです。

その点については、メーカーとパートナーの間に私たちがいる意味があると思っています。最終的に契約するかどうかはメーカー側が決めるのですが、その意思決定を私たちが支援しています。

私たちは、それぞれの代理店の定量的なデータを持っています。どれだけの顧客情報を持っているのか、どういった実績を持っているのか、どのドメインに強いのか。これらのデータを活用することで、「ここはどんな代理店さんですか?」という相談に対応することができます。

また、メーカーとパートナーの間に代理店契約が締結されたあとには、それぞれの定性的な情報も登録できるようになっています。お互いがお互いを評価し合うんです。中身を見てみると、「リスケが多い」とか「レスポンスがはやくて非常に助かる」など、けっこう生々しい内容になっています。

先ほどの定量的なデータに定性的な情報を加え、それをAIに取り込んでいるので、たとえばメーカー側からの「製造業の経理に強い代理店はありますか?」という質問にも答えられますし、パートナー側に「こういう商材を扱うと良いですよ」というレコメンドも可能になるんです。

そうですね。セールステックやマーケティング支援のプレーヤーはいろいろあると思いますが、基本的にソースはオンラインデータだと思います。

これは個人的な考えですが、オンライン上のデータを使ったサービスというのは参入障壁が低いと考えています。広く公開されているデータを取得し、整理統合して使いやすい状態で出力するモデルだと思うので、実装自体は比較的容易なのではないでしょうか。もちろん、データを取得する際のスピードや範囲をどうするか、集めたデータをどのように構造化していくかなどはとても大変だと思いますが。

それに対して私たちが保有している情報は、オンライン上にはありません。訪問したり、電話したり、日々の営業活動のなかでどのようなやり取りをしたのか。そういった営業活動の記録が、プラットフォームの中に積み上がっていきます。このような生の情報を保有し、それをマッチングに活用できるというのは、競合優位性のひとつだと思っています。

いまは、営業場面の音声データをそのまま取り込めるようにしようとがんばっているところです。代理店に商談メモをテキスト入力してもらっていますが、音声データを取り込めるようにすれば代理店の手間が減りますし、定性的な情報の総量がさらに増えると考えています。

メーカー側は約50社。パートナー側は500社ほどです。代理店契約は月間で数十件ほど生まれています。

なかには月に1,000件以上の商談を受領し、業績を伸ばしているメーカーもあります。そういうメーカーにとっては、『TAAAN』がインサイドセールスの一部になっていて、人件費を変動費化できるということでよろこんでいただけていますね。

プラットフォームの中で一定の流通量ができてきたので、今後はさらに本質的な課題に踏み込んでいきたいと考えています。たとえば、これまでは「業績データの集計や経理業務の効率化に課題がある企業と商談したい」というニーズだったものが、「クラウド会計を導入してみたけどなかなか課題が解決されていない企業と商談したい」に変わってきたりしています。

より詳細なオーダーに対しては、成果報酬の単価を上げていくことも検討しています。そうすることでパートナーはモチベーションになると思いますし、メーカーは本当にアプローチしたい層と商談ができます。何より、エンドユーザーとなる企業の本質的な課題解決につながると思っています。みんながハッピーになりますし、課題を解決する良いサービスが世の中に広がっていくと考えています。

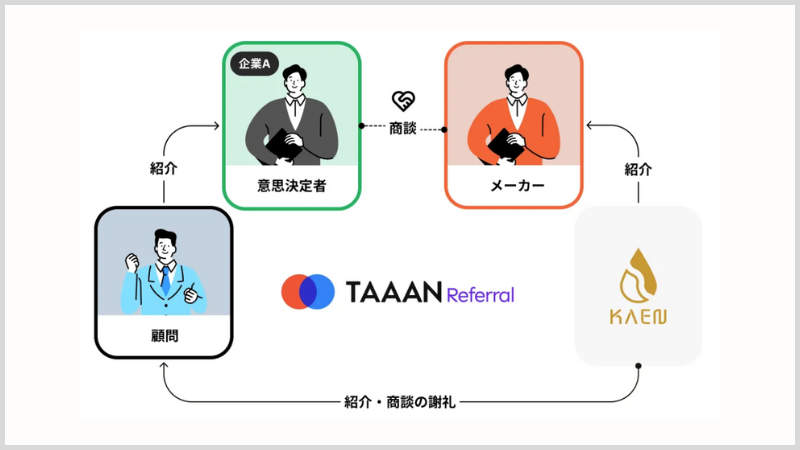

『TAAAN Referral』というプロダクトがあります。これは、『TAAAN』における法人の代理店が個人になったものです。個人が「顧問」のような位置付けになり、その方が保有する人脈を活かしてメーカーに商談リードを提供し、商談が成立後に件数に応じた報酬が得られるモデルになります。

「製造業の経験が長くて、業界内で有名だ」とか「人事の領域で顔が広い」とか、個人が保有する人脈の中身はさまざまだと思います。どれくらいの規模の会社の、どういう役職の方とつながりがあるのかなどをデータベース化し、人脈を可視化・数値化することで、「あなたの知り合いのこの方に、こういうサービスをご案内するとよろこばれると思いますよ」とレコメンドする。そういう仕組みをつくり、強化を進めています。

人脈を可視化するのはけっこう大変で、最初は名刺ファイルを提供いただいて、1枚ずつスキャンしたりしていました(笑)。手を動かすのはしんどいですが、人脈をつかったマッチングで世の中を変えるようなサービスの社会実装が一気に加速することもあると考えています。泥臭いことから逃げずに、良いプロダクトになるように育てていきたいと思っています。

あと、最近とても評価をいただいているのは『Scout Base』というプロダクトになります。これは、AI技術で採用業務を強化し、企業の採用担当者の価値最大化を支援するサービスです。

これまでにない新しいサービスをつくるスタートアップの課題のひとつに、採用がありますが、この採用の分野はここ数年で大きく変わってきています。具体的には、求人広告での待ちの母集団形成から、ダイレクトスカウトでの攻めの母集団形成にシフトしているということです。

求人媒体に広告を掲載しても応募が獲得できないので、さまざまなスカウトデータベースで候補者を探してスカウトを送るのですが、その時間を確保することが難しい。ただ、スカウトを送らないことには採用活動が前に進まない。採用が前に進まないと会社が成長しない。でも忙しくて時間が取れない。スタートアップの人事担当者は、この課題に悩んでいます。

『Scout Base』を使えば、人事担当者がアカウントを持っている複数のデータベースから、候補者を選定し自社の求める人材要件に適した候補者をレコメンドしてくれます。そして、候補者に合ったスカウト文面を自動生成してくれます。「この候補者に、この文面でスカウトを送信しますか?」という確認がくるので、可否をチェックすればOKです。

最も大きな違いは、通常の採用フローでは流れていってしまいがちな「候補者のどんな要素を見て、何が自社に合っている/合っていないと判断したのか?」のデータが蓄積されるため、��主観や感覚に左右されがちな採用プロセスをデータ主導で改善していける点です。

スカウト送付可否をチェックしてもらうときのデータも保有しているので、たとえば「この属性の否になる率が高いが、人材要件の言語化とはズレがある」といったことがわかるようになります。ここから考えられる仮説は少なくともふたつで、ひとつは登録している採用要件や募集要項の内容が、現場の採用担当者とズレていること。この場合は、登録している情報の見直しが必要になると思います。もうひとつは、登録情報は正しいけれど、可否チェックをする人の目線がズレていること。この場合は判断軸を調整する必要があります。

取得しているデータを分析することで、ズレが出ていればその要因を特定し、より良い採用活動ができるように提案する。このようなデータを根拠とした提案ができることが、RPOサービスとの違いだと思います。

『Scout Base』もこれから強化していくプロダクトなので、偉そうなことは言えませんが、導入いただいているお客様からは「そもそもスカウト送信ができていなかったのでとても助かる」という声をいただいています。返信率のさらなる向上など課題が��あるものの、良いサービスに育てていくことで、企業の成長を支援していきたいと思っています。

私たちは資金調達をしていますが、貯金はデットファイナンス(※)が中心になります。そのため、いわゆるファンド期限がないので、自分たちで今後の成長戦略をつくることができます。

(※)デットファイナンス:企業が事業資金の調達のために銀行借り入れ社債発行を行なうこと

いま描いている目標は、2029年のIPOです。私たちは『時代を変える産業に火をつける』というミッションを掲げていますが、そのためには「ヒト・モノ・カネ」の領域で事業をつくり、それらの事業で挑戦者の成長を支援していきたいと考えています。

「モノ」の領域は、TAAAN事業です。プラットフォームの中に多くの案件を流通させることで経済圏をつくり、それを大きくすることで関わるステークホルダーに成長の機会を提供しています。「ヒト」の領域はHR事業で、『Scout Base』で成長企業の採用を支援�していきます。

「カネ」の領域はまだ構想中です。理想は、ファンド事業なのかフィンテック事業なのかわかりませんが、ミッションに合ったオリジナルの事業を立ち上げ、大きく育てていきたいということです。

わかりやすいのが組織の課題です。いま10名強なのですが、規模を大きくしていく必要があります。IPOに必要な売上や時価総額、あとはすでにIPOしている企業の社員一人当たりの売上高などから逆算すると、少なくともあと10倍くらいの規模にしなければいけない計算です。

ただ、人数を増やせば比例して売上が伸びるわけでもないと思いますし、いま社員数としてはカウントしていない業務委託の方もいらっしゃるので、人数や組織規模はあくまで目安として捉えています。

規模を大きくするよりも重要だと思っているのが、マインドセットの部分です。一人あたりの売上が高い組織を目指しているのですが、そのため��には、各自にやりたいことがあり、それを実現するために事業開発できる能力が備わっていることが大切だと考えています。

「こういう新サービスがあればいい」とか「TAAANにこんな機能を追加しよう」とか、ミッションを実現するためにそれぞれが想いを持っていて、それぞれがその想いをカタチにできる。KAENはそういう社員の集まりにしたいんです。これまでもこのスタンスで組織づくりをしてきたつもりですし、今後も大切にしたいと思っています。

このように考える背景には、私の原体験があります。これまでいろんな会社で仕事をしてきましたが、なかにはKPI管理を徹底しているところもありました。このやり方が正しい、間違っているという切り分けではなく、個人的な感覚として、あまり好きになれなかったんです。

もちろんKPI管理を否定するつもりはありません。効果的な管理手法だと思っていますし、それで業績を伸ばしている会社がたくさんあることも知っています。その上で、あくまでも個人的な好き嫌いの話です。

なぜ好きになれないのか?を考えてみると、人を数字を積み上げるためのパーツとして見ている感じがするんです。業績目標を達成するために、設定した数値目標を達成して欲しい。でも、進捗がどうなっているかわからない。うまくいくか不安だ。だからKPIで管理する。相手のこ�とを信じない前提で設計している印象が、私にはあるんです。

私自身、過去に業績がしんどくて大変な思いをしたことがあります。「手元にもうお金がない、、、」という状況で、本当は世の中を良くするためにがんばりたいけど、目先のお金がないから、もうお金のことしか考えられない。何度もそんな経験をしてきました。

もちろん綺麗事だけじゃ生活していけないことも理解しているつもりです。でも、だからこそ前向きな気持ちで事業を成長させるために挑戦を続けられることが大事だと考えています。毎日の生活がありますし、家族がいる人もいます。そういう大切なものを守りながら、自分がやりたいことのために一生懸命になれる。義務と権利、自由と責任をちゃんと理解している。そういう人たちの集まりにしたいと思っているんです。

そうですね。会社のミッションなど、大きな方向性は共通ですが、どのように目的地に向かうかはみんなを信じて任せるという感じです。

まだ小さな会社ではありますが、最近では事業部別の独立採算制を導入しました。事業を育てていくために、何にどれくらいのコストをかけるかなどは、各事業部で知恵を出してがんばっていこう!という話をしています。まだ導入したばかりなので、これからが本番なのですが(笑)。

ちなみに、KAENのエンジニアは「いかに技術を極めるか」だけでなく「いかに事業をつくり、育てていくか」も重視しています。これは技術部門の役員の影響が強いと思うのですが。彼は、元々エンジニアとして経験を積み、一度起業したのですが自分が描いたようにはうまくいかず、大手企業に転職しました。でも、「もう一度自分でチャレンジしたい」ということで、KAENに来てくれたんです。

「プログラムをどう書くか」ではなく、「こういう事業をつくるためには、このようなプロダクトが必要で、そのためにはどういうプログラムを書くべきか」という思考の順番なんです。技術屋タイプというより、事業家タイプで、そんな彼が技術部門のトップにいるので、メンバーもその影響を受けているかもしれません。

また、昨今AIの進化がすごく、「エンジニアの仕事がなくなるかもしれない」といった声が聞こえてくることもありますが、KAENのエンジニ�アは新しい技術に対する感度もとても高く、海外の情報を含めた最新の技術を常に追っています。新しいライブラリを見つけたら、どんどん使っています。細かい部分を徹底的に検討してから次に進というよりも、軽めの仮説があればAIを活用して先にプロトタイプをつくってしまう感じです。事業として成立するサービスを、いかにはやく世の中に出すことができるか。ここに全力で取り組んでいる印象です。

もし将来に不安を感じているエンジニアの方がいるとするなら、ぜひKAENで一緒に挑戦しましょう!KAENであれば、技術力を活かしてどんな事業をつくろうかというところから関われます。

そうですね。個人としての私と、KAEN代表としての私とで、それぞれ分けて考えるようにしています。

個人としては、「"誰かの人生を1ミリでも前に進めるような言葉を残したい”」という気持ちがあります。過去に自分の人生がうまくいかなくて、半年くらい思い切り沈んだことがあったんです。そのときに、いろんな素晴らしい言葉に助けてもらったと思っているので、できれば私も誰かの助けになるような言葉を残したいと思っていて、自分の人生のミッションだと考えています。

ただ、「言葉を残したい、誰かに届けたい」と思っていても、それって私が勝手に思っていることです。何を言うかも大事ですが、それ以上に誰が言うかが重要だと思っています。そう考えると、世の中に対してある程度の影響力を発揮できるようになる必要があります。

そのために、KAENの代表として、この会社を大きくしていきたいですし、いまよりもたくさんのお客様に価値を届けていきたいです。そうすることによって、個人としての私が残した言葉にもある程度の説得力というか、意味が出てくると思うんです。

個人的には、自分の中にある「こういうことをやりたい」という気持ちを大事にすることが一番大切だと考えています。人によって気持ちに強弱の差があるかもしれないですが、自分がやりたいと思うことに挑戦できるというのは、とても幸せないことだと思うからです。

「こういうことをやりたい」という気持ちを持つことって、すごく人間らしいと思うんです。AIが発達していますが、どれだけ優れたAIでも、いまのところプロンプトがなければ動きません。プロンプトには「こういうことがしたい」という人間の意思が詰まっていると思います。「何かをやりたい」「こんなことに挑戦したい」という気持ちはとても尊いものだと思いますし、「その人らしさ」が表れるものだと思います。

やりたいことに挑戦して、自分らしく生きる。そのほうが絶対に充実した人生になると私は考えているので、まずは自分のミッションを達成できるように、思い切りチャレンジし続けようと思っています。

もしもいま、「昔はやりたいことに没頭していたけど、最近は少し大人しくなっちゃったな」と感じている人がいるとしたら、僭越ながら「自分の中にあるやりたい気持ちに、もう一回火をつけましょうよ」とお伝えしたいですね。

企業名:株式会社KAEN

事業内容:「セールスインフラサービス TAAAN 」「スカウトAIサービスScoutBase」「パスワード管理SaaSパスクラ」の企画・開発・販売・運営

コーポレートサイト:https://kaen-inc.com/

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

KAENのプロダクト『TAAAN』には、企業と代理店がお互いを評価している、いわゆるクチコミの情報があるそうです。実際に接点を持ってみなければ相手のことがわからないわけではなく、第三者のコメントを参考にできるところにプラットフォームとしての信用形成機能が備わっていると思いました。 私のまわりにも代理店をはじめた知人がいます。「営業スキルを活かしたい」「代理店事業で売上をつくり本業に投資したい」など、理由はさまざまですが、代理店目線に立つと色々な企業・商材にリーチできる『TAAAN』は非常に効率的な仕組みだと感じます。加えて、営業実績などの定量データとクチコミによる定性情報で評価されることから、健全な競争が生まれるプラットフォームだという印象を持ちました。 正しく努力し、成果を残したところが生き残って成長していく。市場の原理原則にも沿った良いサービスだと思いました。

2025.06.02 公開

2025.09.22 公開

2025.10.09 公開

2024.08.01 公開

2025.02.14 公開