監査法人として、コーポレート責任者として、取締役会に潜む多くの課題に着目した中村。目指すのは「企業の最高意思決定機関」のアップデート。

2025.05.26 公開

2025.05.26 公開

ミチビク株式会社 代表取締役CEO 中村 竜典

設立:2021年

事業内容:michibikuの企画・開発・運営・販売

株式会社Finovo 代表取締役CEO

代表の中村さんは、高卒公認会計士という異色の経歴を持ち、我々Finovoの創業時から色々とアドバイスしてくださるGive精神の高い起業家です。 中村さん率いるミチビクは、昨今注目されているコーポレートガバナンスに取り組むスタートアップで、取締役会DXプラットフォームを提供しています。前職で日本企業の取締役会の紙文化に触れた経験がある私にとっては非常に共感するサービスであり、そして、まだまだこれから大きくなる市場だと思いますので、ミチビクがその市場を牽引する未来を見届けたいと思います!

愛知県の出身で、中学生くらいのときから「将来は社長になりたい」と考えていました。当時は「こういう事業が��したい」という想いはなくて、「自由そうだから」といった漠然とした理由でした。

中学2年生のときに、母親がくも膜下出血で倒れて入院しました。いまは回復して元気なのですが、そのときは子どもながらに「何となくではダメだ。この先の人生のことをちゃんと考えないとやばいぞ」と思ったんです。そこで、まず高校は卒業しようと考え、将来の仕事につながるような学校が良いと思い、豊田工業高校(現:豊田工科高校)に進学しました。

卒業後、「まずは働こう」と考え、売上数千億円のトヨタ系企業に就職しました。ボディーパーツのメーカーで、大きな車のボディーパーツ一式を溶接したり板金したり、そういう仕事をしていました。

働き始めて何年かたったときに、人事評価に疑問を持つようになってきたんです。現在はどうなっているのか詳細はわからないのですが、当時は年齢と学歴が評価のパラメーターになっていて、「高卒の人は何歳になるとこのグレードに上がります」というのが決まっていました。私は高校を卒業して18歳で就職したのですが、その基準に当てはめると次のグレードに上がれるのが24歳くらいだったんです。

入社したばかりのころは、「まずは仕事を覚えるぞ!」とがんばっていたのですが、経験を重ね、できることが増えていくと、「あれ?すでに次のグレードの仕事してるんじゃない?」と思うようになってきました。ただ、会社の規則では学歴と年齢で昇進・昇格のタイミングがしっかり決まっているので、あと数年は同じ待遇が続き、より大きなチャレンジはできません。それで「ああ、これはちょっとしんどいな」と思うようになってきたんです。

中学生のときに思い描いていた「自由に仕事をしている自分」を再びイメージするようになってきて、自分次第でキャリアアップできる仕事はないかと考えるようになりました。

どのような仕事があるのかをインターネットで探そうと、「資格」で検索したんです。いま思うとすごく安易ですが、、、(笑)。検索の結果、医者や弁護士、税理士、獣医、歯科医など、いろいろと出てきました。試しに弁護士を深掘りしていくと、資格を取得するのに少なく見積もっても6年の時間と1,500万円のお金がかかることがわかりました。「これはちょっと現実的じゃないな」ということで、今度は税理士を深掘りしていったんです。

税理士関連のウェブサイトをいろいろと見ていると、リターゲティング広告が表示されるようになりました。そのなかのひとつに公認会計士の広告を見つけたんです。そこで会計士を調べてみたら、この資格を取得すれば、税理士や行政書士、ファイナンシャルプランナー1級もついてくることがわかりました。「なんだかすごくお得な資格だな」と思って(笑)、さらに詳しく調べていきました。

わかったことは、会計士は数字を駆使してビジネスの最前線で活躍する仕事で、経営者の近くで働けるということ。加えて、「受験資格の制限なし」ということで完全実力主義であること。「これはいい!自分に合っていそう!」と思い、チャレンジすることに決めました。

難易度や合格率については実はちゃんと調べていなくて(苦笑)。とりあえず資格の専門学校に説明を聞きにいきました。「簡単ではないですが、ちゃんと勉強すれば不可能ではありません。会計士向けのコースはすでに開講されていますが、まだ間に合いますよ」と説明を受けて、「じゃあ申し込みます」とその場で申し込みました。

そこから1年4ヶ月くらい本気で勉強しました。��トータルで4,000時間くらいですね。1日10時間〜12時間、長ければ14時間くらい勉強して、日曜日が休めるか、休めないかみたいな感じでした。休みを取らないと学習効率が落ちてしまう。でも、休みすぎると不安になる。だからできるだけ勉強時間を確保しよう。そんな感じでがんばって勉強して、1発で合格できたんです。

公認会計士の論文試験に合格し、仕事をしようとなったときに、どこに就職するのかを考えました。当時はリーマンショックのあとで、「会計士バブルがはじけた」と言われているタイミングでした。もともと監査法人に行く気はあまりなく、コンサルに就職するか、自分で起業するか、どちらかを考えていたのですが、「この会計士の冬の時代に大手の監査法人に入所できたら、それはそれでおもしろい経験ができるんじゃないか」と考えを変えました。

それで、大手の監査法人の中でも自由な社風が自分に合いそうな「あらた監査法人(現:PwC Japan有限責任監査法人)」を受けることにしました。結果、採用枠が数人と、非常に少ない中でしたが、無事に採用され、名古屋事務所に配属になりました。

土地柄もあり、クライアントの多くはトヨタ自動車さん系��列の企業でした。私はもともと系列企業で働いていたこともあるので、そういった企業様を担当させていただくことになり、財務監査や内部統制監査などを経験していきました。

財務諸表監査と内部統制監査をメインに行ないながら、一部コンサルティングにも携わっていました。監査業務の中で、クライアントにおける意思決定が適切に行なわれているのかを細かくチェックする仕事もありました。具体的には、取締役会や経営会議、監査役会など重要会議の議事録をすべて確認していくんです。

あと、ヘビーなところでいくと、顧客に対して減損の交渉などもしていました。「これは資産性がないので減損してください」などと監査人としてどうしても伝えなければならないシーンがあるのですが、「資産性はある。なぜPLに多額の損を載せなくてはいけないのか?」という反応をいただくこともありました。監査人としての整理を伝えても、スムーズに行くことはないのですが、丁寧な説明やコミュニケーションで最終的には合意するところまで持っていきます。減損関係は大変でしたね。

基本的には、感謝されない仕事です(苦笑)。間違いがないか細かくチェックして、指摘する役割なので、そう思われても仕方�ないのですが。ただ、社会的に重要な役割を担っていて、それなりのインパクトを出せていると思っていたのですが、もっと直接的に世の中に貢献している実感を得たいなという気持ちはありました。また、裁量を持って自分の力でどんどん仕事をしていきたいという想いも出てきて、スタートアップに転職することにしたんです。

社会貢献性が高いビジネスが良いと考えていたので、働く人を支援するサービスを展開している株式会社OKANに入社しました。当時はアーリーフェーズで、30人くらいの組織規模だったと思います。そこから100人くらいの規模になるまでのグロース期をご一緒させていただきました。OKANでは、コーポレート部門の立ち上げや資金調達、IPO準備などに加え、取締役会の事務局も担当していました。その他にも必要なことであれば、領域を問わず積極的に関わる少し変わったコーポレートだったと思います(笑)。

その後、自分の力でどこまでできるのかを試そうと思い、独立してIPOの支援や事業再生などのコンサル業を始めました。個人でお手伝いをしたり、ときには知り合いの方をアサインして一緒に支援をしたり、こじんまりした形でビジネスをするということを経験しました。

そうですね。いろいろ経験してきて、どの仕事もおもしろかったのですが、自分の中では「これ!」というものにまだ出会えていない感覚でした。

あと、独立したあとに少しゆとりを感じ始めたんです。最初に就職したトヨタ系の工場でも、監査法人時代も、OKANでがんばっていたときも、良いか悪いかは別にして結構ハードに働いてきました。でも、独立したあとは仕事に使う時間がこれまでと比べて短くなったり、その一方でお金の面では少し余裕が出てきたりして、「このままで大丈夫か?成長が止まってるんじゃないか?」と漠然とした不安を感じるようになりました。「人生の中でたくさんの時間を仕事に使うはずなのに、本当にこれでいいんだっけ?」と思うようになり、自分の力で何か大きなことにチャレンジしたいと考えるようになったんです。

それからビジネスの種を探し始めました。監査業務やコーポレートの立ち上げなどを通じて、私は従来のバックオフィス業務の非効率な部分に課題を感じていたのですが、ちょうどその頃、世の中はコロナ禍に突入したくらいのタイミングで、いろんなことが変わり始めていました。実際に、会計や給与計算、�法務業務などはさまざまなサービスの登場でどんどん便利になっていく。しかし、その中で、取締役会などの重要会議の部分だけは、アップデートが進んでいないことに気がついたんです。

私自身、取締役会の事務局業務や会議運営などを経験していたこともあり、多くのペインを感じている領域でした。取締役の方々は報酬が高く、取締役会はいわば「投資が一番大きい会議体」です。そんな取締役会には、多くのムダが潜んでいると思っていました。監査法人時代には多くのクライアントの議事録を確認していましたが、形式的・儀式的な議題も多く、重要会議の時間の使い方にもったいなさを感じることもありました。

企業の最も重要な意思決定機関である取締役会のあり方を変える。そんなサービスを提供できれば、世の中をいまよりも良い状態に持っていけるかもしれない。そう考えて、ミチビク株式会社を創業したんです。

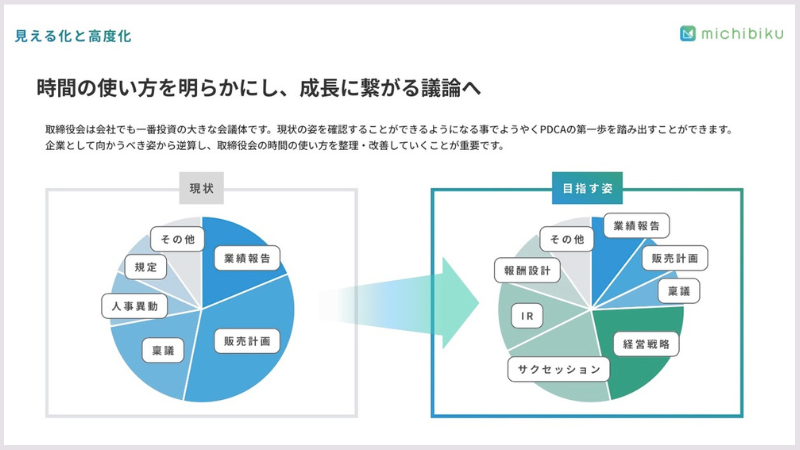

多いのが、業務執行の部分に多くの時間を使っ�てしまう状態です。具体的には、月次決算の報告があり、販売計画や営業計画の進捗といったトップラインの話、そして「設備を買う・買わない」だったり「広告投資をする・しない」といった稟議。そこに、人事異動や規定変更などの話をして、大体終わってしまうというのが現状でした。

もちろん、すべて無駄な議題ではないのですが、業務執行の話に終始するのではなく、経営戦略など会社の未来を創っていくような議案を取り扱うべきだと考えます。取締役会には社外取締役の方も参加するので、社外取締役の知見も活かして、企業をより成長させていくべきだと思うんです。

業務執行に関する細かい部分は、社外取締役の方にとっては解像度がそこまで高くない部分だと思うので、執行サイドで意思決定をして進めていく方がスピード感を持って進められます。

私が監査法人で働いていた10年ほど前も、似たような状況でした。2021年にミチビクを創業し、改めて取締役会の時間の使い方を調査したのですが、10年前とあまり変わっていません。つまり、世の中はどんどん変化していますが、取締役会そのものは大きくアップデートされていないんです。

デジタル化が進み、AIが出てきて、テクノロジーも活用しながら「どうやって競争に勝っていくか」をどの企業様も必死に考えているところだと思います。働き方や価値観も多様化していますから、5年後や10年後を見据えて「どうやって会社を強くしていくか」も大切な議題です。それらを議論するための意思決定機関が取締役会ですが、そのあり方を見直し、より良い方向へ変化を支援するのが、私たちが提供できる価値だと思っています。

ターゲットは、上場企業様やそのグループ会社様など大手の企業様が中心になります。また、学校法人など定期的に理事会を開催する法人も対象になります。あとは、スタートアップ企業様ですね。上場準備中の企業様で、上場後も取締役会は続いていくので、いまのうちから私たちのサービスをお使いいただいているという感じです。

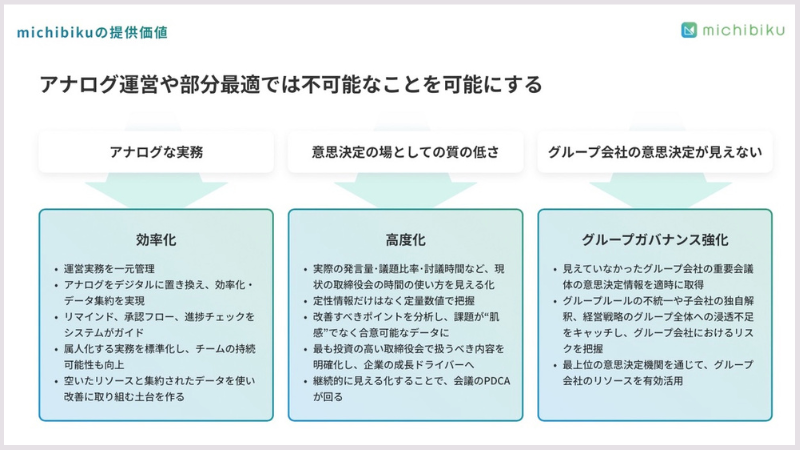

提供している価値は大きく3つあり、まずは「効率化」ですね。次に「高度化」。そして「グループガバナンスの強化」になります。

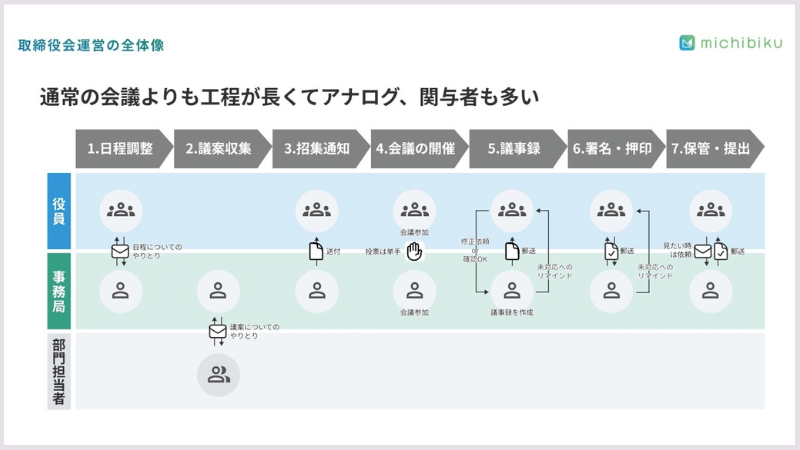

ひとつめの「効率化」についてですが、これは取締役会に参加する役員や事務局の方々の業務効率化になります。取締役会は、運営の詳細が会社法で規定されているので、基本的にはどの企業様も同じ流れで進めていくことになります。

日程調整から始まって、議案の収集や招集通知、議事録へと進んでいきます。事務局の方々は会議の開催までに資料を作成するわけですが、差し替えが発生したりして、何度も何度もアップデートされることが多いです。コミュニケーションの手段はメールが多いので、「Re:Re:Re」みたいなメールが多く飛び交うことになります。加えて、役員は多忙な方が多いため、「どれが最新の資料かわからなくなってしまったから、改めて全部送ってください」といったやり取りがあったりします。取締役会を開催するまでに、すでにけっこうな工数が発生しています。

会議を開催するときも、資料を大量に印刷し、議案ごとに付箋でご案内をつけて役員の方々にお配りしたりしますから、ここでも地味に工数を使います。当日はICレコーダーで内容を録音し、それを人力で文字に起こして、議事�録を作る。内容の確認依頼をして、必要があれば修正を行ない、何度かラリーをした上でやっと完成します。次は、印刷して製本し、署名・押印の手配をして、最終的に保管され、監査法人に提出されるという流れです。

役員が10名ほどいらっしゃって、対応する事務局は数名というケースが多いです。資料などをメールでやり取りしますが、全体に向けた一括送信ではなく個別に送るのが慣習になっている企業様も多くいます。そのため、役員の方はもちろん、事務局の負荷も相当なものになります。

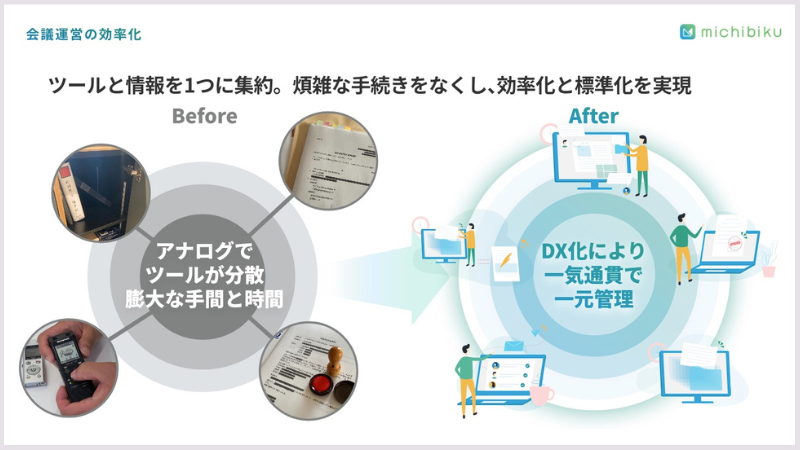

『michibiku』では、メールや紙といった分散しているコミュニケーションツールを集約し、ひとつのプラットフォームの中ですべて管理できるようになっています。また、取締役会の進め方は会社法で決まっているので、ワークフローにしてあります。『michibiku』のフローに沿っていけば、ミスなく楽に進めることが可能です。まずは取締役会に関する情報を『michibiku』の中に集約し、一元管理することで、全体を効率化できます。また、プラットフォーム内に履歴やデータが残りますので、事務局の方が変わっても、これまでの流れを参照でき標準化にもつながります。

次に「高度化」ですが、より有益な議論にするためには現状把握をすることが必要です。いまどのような状態なのかを把握することで、目指す姿とのギャップを認識し、ギャップを埋めるための工夫を重ねていく。そうすることで、取締役会のクオリティがあがっていくと考えています。

現状把握するために、『michibiku』の中には会議資料や当日の音声データなど、さまざまなデータをストックすることが可能です。それらを分析することで、取締役会で何にどれだけの時間が使われているのかを可視化することができます。議案ごと、参加者ごとに、どのように時間が使われたのかが可視化できますし、説明と議論の割合を出すことも可能です。

資料のボリュームも見える化できます。取締役会の資料って、あればあるだけ良い、みたいな感じで量が多くなってしまいがちなのですが、用意された資料を確認するのに必要な時間はどれくらいか?というのはあまり意識されないんですね。

すべての資料が揃うのが取締役会当日の2〜3営業日前、ということもあったりするのですが、多忙な役員が相当な量の資料を取締役会までに確認しきるのは非常に難易度が高いです。そのため、「詳細は当日に説明してもらおう」というのが習慣化されてしまい、本来やるべき議論や判断に時間が使えていない現状があると考えています。

まずは現在の状況を可視化し、改善できるところに手を入れて、あるべき姿に近づけていく。そうすることで、少しずつ取締役会のクオリティを上げていけると考えています。

そうですね。1つ目にセキュリティがあります。書き起こし系のツールは多く出てきていますが、『michibiku』は最高機密の情報を扱えるレベルまで強固なものにしています。2つ目に、見える化するところから、見える化したあとのプロセスもお手伝いできるというのが私たちの特徴だと思います。

おっしゃる通り、いまはさまざまなツールがありますから、『michibiku』を使わなくても記録をとって見える化するところまでは可能です。ただ、「取締役会の音声データはあるけれど、どのような切り口でラベルをつけていくのか」「見えるようにしたあと、どのように改善していけば良いのか」という部分において、迷う企業様が多いです。

私自身、監査法人時代も含めると、数多くの取締役会の議事録に触れてきました。そのため、「どのように分類していけば現状を正しく把握できるのか」「どのように改善していけば意思決定が良くなるのか」という問いに対して、回答を持っているというのが特徴のひとつだと思います。

現在は技術が進化してきたので、AIに細かく指示を出せば良い具合に整理をしてくれるはずだと思う方もいらっしゃると思います。私たちも最初はそう考えていたのですが、現時点ではどうしても限界があるんです。数字は仮ですが、100のリソースを投下してプロンプトをつくっても、60%の仕上がりにしかならないんです。再度追加で100のリソースを投下しても、65%にしかならない。ある程度まではAIががんばってくれるものの、そこから先は一気に投資対効果が悪化するんですよ。そのため、データの最終的な仕上げは人の手で行なう必要があり、私たちにはそのノウハウがあるということです。

私たちの提供プランには、「①システム提供のみの最もシンプルなもの」「②システムの中にあるデータを私たちが分析して課題出しをするもの」「③改善の実行支援をするもの」といった具合に複数のプランがあります。

お客様によってニーズは多様化しています。取締役会のクオリティを高め、より良い意思決定ができるようにするために、伴走パートナーとしていろいろな支援ができることが大きな特徴だと考えています。

現時点では、まだそこまで実装できていないのが現状です。ただ、『michibiku』を導入いただき、見える化以降を私たちに依頼いただければ、ご希望の内容で代行してレポートを出すことが可能です。

たとえば、取締役会の時間の内訳、議案数や資料のボリューム、説明・議論の割合、議案の傾向などを推移で出すこともできます。事業部ごとやプロダクトごと、支店やエリアごとといった切り口もあると思いますし、役員ごとの発言時間を取ることもできます。

注力テーマを決め、その上で推移を取ることで、「掲げている注力テーマについてちゃんと議論できているか?」を振り返ることができます。ヘルススコア的に見ていただくという感じです。

私たちが提供できる3つの価値の最後は「グループガバナンスの強化」です。約40社ほどの連結グループでお使いいただくお客様がいらっしゃいますが、各社各様にアナログな業務フローで取締役会が行なわれていたため、グループ全体で大きな負荷になっていました。同じプラットフォームをお使いいただくことで、運営の非効率を改善し、手順や品質を標準化することを実現しています。

加えて、「グループガバナンスの強化」という観点で言うと、本社がグループ各社で何が起きているのかを把握しやすくなりました。取締役会がちゃんと行なわれているのか、どのようなプロセスでどのような意思決定をしているのか、これらが見える化されたからです。

これまでは、子会社の担当者に依頼して議事録を手配し、それを読み込む必要がありました。手間もかかりますし、議事録が手元にくるまでにタイムラグもあったんです。『michibiku』をグループで導入いただいたことで、システム上で、内容が整理された議事録が、いつでも閲覧可能になりました。

その結果、「グループ会社がどのような意思決定をしたらグループ全体の成長につながるのか」という大きなテーマについて、これまで以上に考えることができるようになった�という声をいただいています。

いくつか理由があるのだと思いますが、一番大きな理由は法規制が変わったことだと思います。コロナの前まで、取締役会の議事録には役員の方々の押印が必須でした。取締役会のプロセスをDXしていっても、署名や押印のステップでは絶対にアナログになってしまう。そのため、取締役会などの重要会議のあり方をアップデートすることができませんでした。

しかし、コロナ禍にこれまでの法律の解釈が見直され、電子署名で対応することが可能となりました。そのため、重要会議のDX化が一気に動き出したという側面があると思います。

あとは、時代の流れと言うか、会社経営を取り巻く世の中の変化もあると思います。ESG経営や非財務情報の開示などがこれまで以上に注目されるようになり、取締役会で議論すべき対象が広がっていると思います。従来に比べて、効率的かつ戦略的に取締役会を設計する必要が出てきたのではないでしょうか。『michibiku』は、このような時代背景にうまく乗れたのではないかと思います。

海外ではBoard Portalのマーケットリーダーとなるサービスが先行して成功をおさめています。欧米を中心に数万社の顧客がいるサービスもあり、グローバルで1,000億円の売上がある企業が既に存在しているんです。

日本と欧米では業務フローの違いが大きいため、海外向けのサービスがそのまま日本でも普及する可能性は低いと考えています。ただ、グローバルでは取締役会のDXが進んでいるので、日本もそのトレンドを追っているのは肌で感じています。私たちは大手上場企業を中心に導入を進めていますが、このセグメントにおいてはトップランナーだという自負を持っていますね。

正直、最初は渋い反応ばかりでした(笑)。2020年12月ごろに『michibiku』のアイデアが出てきて、2021年4月にミチビク株式会社を設立し、2021年の9月にβ版をリリースしたのですが、お客様の反応はイマイチでしたね。

というのも、そのときはβ版の機能がまだまだ弱くて。「招集通知をつくることができます。でも、システムから通知を飛ばすことができないので、メールで送ってください」とか、そういうレベルだったんです。お客様からは「それだと逆に手間が増えてしまう」と言われてしまって。「確かにそうですね」みたいな(苦笑)。

ただ、そこで粘って「何ができれば欲しくなりますか?使いたくなりますか?」というのを積み重ねていき、β版に改良を重ねていきました。そして、β版を出してから約1年後の2022年8月に正式版をリリースしたんです。着実にお客様との会話を重ね、日本を代表するようなメガエンタープライズな企業様とも取引できるようになりました。

そうであればうれしいのですが、どちらかというと泥臭く営業活動をがんばった結果だと思っています。取締役会については、インサイダー情報を含むことが多いので、導入いただいた企業様が広めてくださることはまだまだ少ないんです。そのため、コツコツとアウトバウンドで認知を広めていったというのが正しいと考えています。

興味を持っていただいても導入までのハー�ドルがいくつかありまして、一番大きなハードルが社内稟議です。取締役会の運営に課題を感じているのは事務局の方が多いのですが、そういう方々は、普段社内で稟議をあげることが多くはありません。そもそもの予算を確保していない企業様も多いので、足の長い営業と言いますか、提案の機会を積み重ねていって、導入までこぎつけるケースが多いと考えています。

稟議をあげたとしても、そのまま承諾されないこともあります。企業ごとに、これまでの取締役会の進め方がありますから。これまでのやり方を変えるのは、どの会社にとっても少なからず抵抗があると思うので、個人的には簡単に導入までいくものでもないと考えています。

でも、だからこそ、導入を決めてくださった企業様には、取締役会のクオリティを上げていただけるようにしっかりとご支援しています。課題や状況に合わせて弾力的なプランを用意してあるので、効率化、見える化、高度化までの改善ステップを一緒に進めていければと思っています。高度化できれば、その後は高いレベルで維持することが大切です。この条件を満たしていたら高いレベルで運営できているという指標を出すことも可能なので、質の高い取締役会運営を続けていただき、企業の成長につなげていただきたいと思っています。

ちなみにですが、まだn数は少ないものの、複数の導入企業様を分析したことがあったんです��。分析したうちのの1社が、強い意思を持って「取締役会を変えていく」という企業様でした。『michibiku』のデータを見ても、会議の運営においてムダが減っていたり、先々の成長戦略や未来を見据えた社内体制について、しっかりと議論の時間が確保されていたんです。その企業様の株価を2010年くらいから切り取ってみると、約10倍に伸びていました。

『michibiku』が企業の成長支援になるか、因果関係までは細かく分析し切れていないものの、少なくとも相関関係はあると思っています。こういった事例を増やし、分析を進めていくことで、日本企業の成長を支えるプロダクトにしていきたいですね。

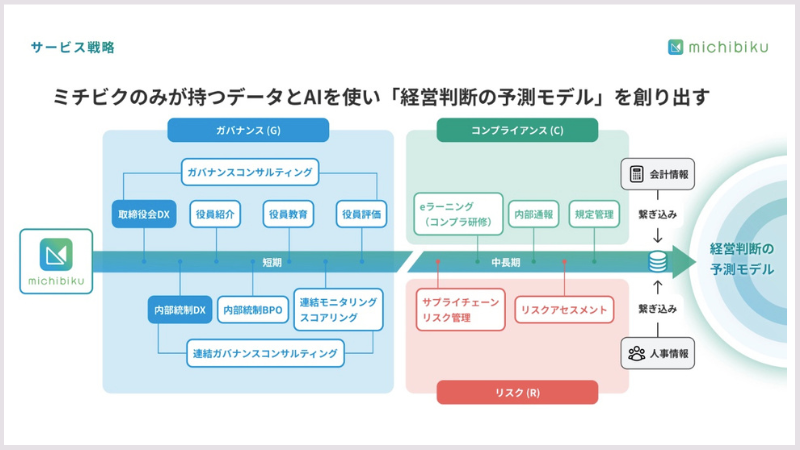

現在は自分たちのことを「コーポレートガバナンステック」と表現していますが、ゆくゆくは「GRCの総合テックカンパニー」というポジションを目指したいと考えています。

「GRC」という言葉は日本ではまだ浸透していないかもしれないのですが、「ガバナンス(Governance)」「リスク(Risk)」「コンプライアンス(Compliance)」の頭�文字を取ったものです。グローバルでは広く普及した領域で、大きなマーケットが存在しています。私たちも、まずは日本の法律や商習慣にあったGRCサービスを提供していきたいと考えています。

会計や法務、人事などコーポレート領域における大部分でテック化が進んでいますが、この領域は最後に残されたDXの空白地帯だと考えています。テクノロジーの導入が進んでおらず、課題やニーズが多い。社会的に意義があり、事業としても大きなポテンシャルがある領域です。この領域で課題の解決につながるサービスを提供し、将来的には経営判断の予測モデルを提供していきたいと考えています。

意思決定のデータを積み上げていき、そこにリスクやコンプライアンスの情報を連携させていく。会計情報や人事情報など既にあるデータを外部から繋ぎ込めるようにして、それらのデータを蓄積していきます。意思決定情報という最重要のピースを抑えることで、より良い経営判断をするための予測を企業様に提供する。そういうサービスにしていきたいというのが、いま描いている方向性になります。

そうですね。GRCの中でも特にG(Governance)�のところは完全にホワイトスペースになっているので、まずはそこを抑えに行っています。AIの登場で技術のコモディティ化が加速している中で、今後は「どんなデータを持っているか」がより重要になってきます。『michibiku』は、企業の最重要意思決定機関である取締役会のデータを取り扱います。そして、全役員が必ずログインして操作をするので、能動的な活動データがたまっていきます。そういうシステムって、なかなかないと思うんです。

しかも、役員の方々が使うシステムですから、みだりに変更できません。『michibiku』の解約率は非常に低くて、1%を下回っています。導入いただければ、ほぼすべての企業様が使い続けてくださり、どんどんデータがたまっていきます。この希少性の高いデータを蓄積して、より良い経営の意思決定を支援していきたいと考えています。

�そうですね。評価はもちろんですし、役員の方々が個人としてどういう部分を伸ばしていくべきなのかを認識することにも使えると思います。「取締役会でこのような実績を残してきました」といったエビデンスにもなりますから、ご自身の紹介にもなると思います。

もちろん、『michibiku』にあるデータには秘匿情報が多く含まれるので、何をどこまでマスキングするかなどは慎重な検討が必要です。ただ、私たちが保有するデータを使うことで、いろんな可能性が見えてくるので、ワクワクしています。

いまはテクノロジーの進化がすごいので、AIをさらに活用する前提の話になります。その上で想定しているのは、『michibiku』にある過去の意思決定情報や取締役会の議事録データ、決算の情報や社内リソースの情報を分析し、会社の置かれた状況や社会的な情勢も含めて、今度どのような方向を目指すべきかという論点出しをAIにしてもらいます。

いくつかの論点が出てきたら、それぞれの論点に対してどのような選択肢があるかを出してもらいます。たとえば選択肢が3つ出たとして、今度は選択肢ごとに、その選択肢を採択した際に見込まれる成果とリスク�、そして必要なリソースをAIに提示してもらいます。そうすることで、取締役会では議論と意思決定に時間を使うことができるようになり、企業様は経営のレベルを上げていけるようになる。こういう状態を目指して、いまがんばっているところです。

とはいえ、現状は業績報告がメインになっていたり、議論よりも説明が多くなっていたりしますから、私たちが目指すゴールに向けて足元を変えていくことが大事だと考えています。

そういう意見はあるかと思います。ただ、あくまでもAIは補助的な存在であり、最終的な意思決定は人間がやるべきだと考えています。

AIを活用することのメリットとして、効率化と変化の促進があると思います。効率化という観点で、現状の分析や外的環境も踏まえた論点出しは人間でもできますが、AIのほうが網羅的ですし、早いです。であれば、そこに使っていたリソースを別のことに投入した方が効率��的ですし合理的ですよね。

次に、変化の促進の観点ですが、取締役会も人間の集まりなので、どうしても普段からの関係性や相性などが議論や意思決定に影響すると思うんです。「議案の中身は非常に良いけれど、自分の推進しているPJを優先したいから賛成しにくい」とか、「いま社内でも勢いがあるメンバーからの起案だから、賛成しておこう」とか。良いか悪いかは別にして、人間なのでこのような心理が働くこともゼロではないのかな、と。でも、AIが出してきたプランであれば、フラットな目線で見ることができるのではないかと思うんです。そういう意味で、これまでの取締役会のやり方を変える要素のひとつになると考えています。

私はそうなるんじゃないかと考えています。たとえば、一部では社外取締役の役割に対して課題があるという指摘もあるようです。社外取締役には弁護士や大学教授など、いろんな方がいらっしゃいますが、企業が十分に説明を行なっていない場合、当然ですが、ビジネスや経営に対する解像度が低くなります。そういう状態で取締役会を行なっても、それこそ議案の背景を説明して終わってしまうのだと思います。

私自身も会計士ですし、会計士で社外取締役をしている方はけっこう多いので、それを踏まえた例え話なのですが。ある企業で取締役会が開かれて「リースの設備をどうするか」という議案が出たとしますよね。

ちなみに、いまリース会計基準が変わろうとしていて、2027年4月1日以降の事業年度から新基準が適用されることが決まっています。そのため、リース設備をたくさん扱っている企業様だとすごく大きなインパクトになるのですが、前提となるリース会計基準の改正やそれによる事業や経営への影響をあまり理解していない状態で取締役会に参加したりすると、議論が進まず、大切な意思決定にすごく時間がかかってしまうんです。

私たちのサービスを使えば、「リース基準が変更される背景はこれで、基準の変更によって世の中にはこのような変化があると想定される」「自社にはこのような影響が想定される」などは事前にAIがまとめてくれています。その上で「自社のリース設備をどうしますか?」という議題に対していくつかの選択肢があげられていて、「じゃあ会計士の社外取締役の方はどう思いますか?想定されるリスクについて、より深く教えてください」といった議論ができるようになるはずです。

もちろん、「とにかくすぐに意思決定をすればいい」ということではありません。たとえばM&Aのように時間を使って慎重に議論を重ねた方がいい議案もありますから。

ただ、「この議案は今回の取締役会でしっかり議論して決めてしまいましょう」というものもあると思うんです。そういうものは、ちゃんと議論の時間を確保した上でどんどん決めていくのがいいと考えています。大企業の中にはスピード感が遅いという課題をお持ちの企業様もいると思いますから、早められるところは早めていくのがいいと思っています。

そうですね。統合報告書の中で取締役会の審議内容をオープンにしているお客様がいるのですが、『michibiku』のデータを使っていますね。また、経済産業省が『「稼ぐ力」の強化に向けたコーポレートガバナンスガイダンス』という資料を出しているのですが、2025年4月の公表時に、デジタルツールを活用した企業事例として私たちのお客様の事例が取り上げられています。

個別の業務執行に関する事項が中心だった取締役会が、業績伸長や企業価値向上に関する事項が中心になったという事例で、アジェンダと時間配分の変化が紹介されています。短期的な業務執行中心の取締役会から、中長期的な企業価値向上中心の取締役会へ変えていく。このトレンドは、今後さらに強まることはあれど、弱くなることはないと思いますね。

プロダクトサイド、ビジネスサイド、コーポレートと全部合わせて、現在は30名ほどで組織運営をしています。プロダクト開発が重要なので、内訳としてはエンジニアの割合が多いという特徴があります。エンジニアについては、AIのさらなる活用を考えていて、マネジメントできるメンバーを増やし、プロダクトの磨き込みと組織づくりを担っていただける方を採用したいと考えています。

ビジネスサイドで言えば、特に注力しているのはセールスとマーケティングです。企業価値を高めていくために取締役会をアップデートしたいという企業様は多いと思いますので、多くの接点を持って『michibiku』を広めていきたいと考えています。

エンタープライズ向けであり、かつ取締役会にフォーカスしたプロダクトなので、けっこうユニークな経験ができる仕事だと思っています。効率化というわかりやすいメリットに加えて、将来の企業価値向上のための付加価値を提供できますから、面白い提案ができるのではないでしょうか。

プロダクトサイドにもビジネスサイドにも共通するのですが、重要視するのは人間性の部分です。裏表がない、素直な方と一緒に仕事がしたいと思っています。というのも、日本国内ではあまり例のないサービスなので、これまでの成功事例がうまく活用できないことも多いと思うんです。適度にアンラーンし、より良い方法を模索しながら、行動できるかがポイントで、泥臭く愚直に量をこなすことが、私たちの領域においては成果への近道だと思っています。

そのぶん、これまでにない新しい市場を自分たちでつくっていけることが事業としての魅力だと思っています。また、組織としての魅力は、いわゆる「良いやつ」が多い会社だと思っているので、人間関係のしがらみとか、そういうのがないことですね。

プロダクトとしてはPMF(Product Market Fitの略。提供する商品やサービスが、顧客のニーズを満たし、市場から受け入れられている状態のこと)は終えたと考えているので、あとはいかに世の中に広めていくかがポイントになります。そのため、目的に対して効果がありそうであれば制限を設けることなくどんどんやっていこう!という風土です。「エンジニアだからここからここまで」とか、「セールスだから技術のことには口出ししない」とか、そういう縛りはないということです。

専門外の部分に手を出すのは勇気が必要かもしれませんが、新しい分野に手を伸ばすことでこれまでとは違った自己成長の機会を得られると思っています。技術の進化もすごいスピードで進んでいきますので、組織としては、興味を持っていろんなことに触れる柔軟性を大切にしていきたいと考えています。

いま、私たちはコーポレートガバナンステックを掲げて、取締役会DXを進めています。手前味噌になってしまうのですが、日本の未来にとってプラスになることをやっていると思っているので、今後はすべての上場企業に使ってもらえるデファクトスタンダードにしたいと考えています。

『michibiku』を使うことで企業の意思決定の質が上がり、それが経済的な側面や環境的な側面に反映されるようになる。1年や2年では難しいかもしれませんが、長期的に見てそういう世の中になったら素晴らしいと思っているので、実現できるようにがんばり続けていきたいですね。

私個人としては、事業が成長すればするほど、自分の至らなさを痛感するので、事業に負けないスピードで自分を成長させていきたいと思っています。「0→1」に強みを持っているという自己分析なのですが、「1→10」や「10→100」といった事業や組織を伸ばす部分にはまだ強みを持てていない認識です。

能力開発をして自分でできるようにするのか、それとも得意な人をアサインしてほかの「0→1」に挑戦するのか。いろいろな選択肢がありますが、私自身もこれまでの成功体験に固執することなく、新しいことにチャレンジしていかないといけないと考えています。私の能力が伸びず、それが会社や事業のキャップになってしまっては元も子もないので、『michibiku』に負けないスピードでちゃんと成長できるようにがんばります。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

今回のインタビューをきっかけに、「コーポレートガバナンステック」という言葉や「取締役会DX」という領域に初めて触れました。グローバルで取締役会DXサービス「BoardPortal」を展開する企業が、売上が1,000億円にも到達するということで、非常に大きな市場規模だと知りました。 中村社長がおっしゃっていた通り、取締役会の見える化や高度化は、日本ではホワイトスペースになっている領域です。ニッチな領域では、ときに収益性が伴わず、事業の拡大が難しいケースがあります。一方で、企業のガバナンス強化はトレンドになっており、社会的な意義と事業としての可能性が同居する分野なのだと思います。 同社のサービスを通じて取締役会のあり方がアップデートされたら、日本の経済にどれだけのプラスがもたらされるのか。5年後、10年後が楽しみになる、そんなインタビューでした。

2025.05.02 公開

2025.08.01 公開

2025.06.02 公開

2024.10.18 公開