初年度に約120億円を調達し、大きな期待を背負うnewmo。やるからにはエキサイティングな道を選ぶCFO武藤の、社会課題との向き合い方。

2024.09.03 公開

2024.09.03 公開

newmo株式会社 Co-Founder / CFO 武藤 健太郎

設立:2024年

事業内容: タクシー・ライドシェア事業の運営

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 代表パートナー

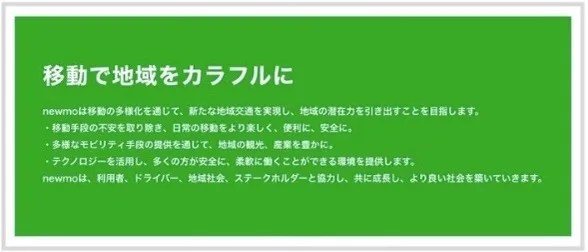

newmoは、単なるライドシェアスタートアップではなく、タクシーの供給不足や地方の交通課題といった社会問題を解決するモビリティスタートアップです。テクノロジーを梃子に、法制度やユーザー習慣など日本社会に合った形で、タクシー、ライドシェア、配車アプリを組み合わせたユニークなモデルで挑みます。スタートアップやビッグテックで経営経験が豊富なメンバーとともに、エキサイティングで意義深いチャレンジをしてみませんか?

前半は金融機関。後半はスタートアップというキャリアになります。

東京大学工学部を卒業して、日本長期信用銀行(現:新生�銀行)に入行し金融商品の開発などを行なっていました。その後、ドイツ証券で資金調達支援やM&Aアドバイザリーといった投資銀行業務を担当。それからスタートアップの世界に移り、直近ではプレイドという会社で経営管理体制の構築やIPOを中心とするファイナンス、M&Aなどに取り組んでいました。2024年1月にnewmoを共同創業し、4月から参画しています。

newmo代表の青柳とは、実は20年くらいの付き合いがあるんですよ。ドイツ証券時代、投資銀行本部で一緒でした。当時、僕がいたチームにインターンで入ってきたのが最初の出会いでした。彼はそのままドイツ証券に入社し、その後グリーやメルカリで大活躍しました。

newmoに参画することになったきっかけは、2023年10月に青柳から「ランチしませんか?」と連絡があり、そのときにピンと来たんです。「ライドシェアを始めるにあたってCFOを探してるんだろうな」って。

というのも、実は過去に伏線があったんです。2017�年くらいのことで、そのとき僕はみずほ証券で働いていました。彼が僕を訪ねてきて、「タクシー会社を主体としたライドシェア事業をやりたいから手伝ってもらえないか」と相談されました。しかしその当時は、青柳自身は「今じゃない」と判断し、彼は次の挑戦の場としてメルカリを選びました。

あと、これは僕自身の話になるのですが、2023年の夏に京都にいく用事があったんですね。観光客がすごいから、現地では全然タクシーがつかまらなくて、移動に関しては不便な思いをしました。そして「そろそろライドシェアについて本格的に考えるタイミングだろうな」と個人的にも感じていたんです。

過去の伏線があって、僕自身の京都の経験もあって、その後に青柳から連絡が来た。だから「これはライドシェアだな」と思ったわけです。

予想通りライドシェアの話でした。ランチでは「ライドシェアをやろうと思っていてCFOを探している。上場経験のあるCFOが良い」という話になりました。彼の��話を聞きながら、僕自身のキャリアのことを考えたんです。

そのときはプレイドで5年くらい働いていて、自分の中では「あと1〜2年くらいしたら次のチャレンジをしないといけないな」と考えていたタイミングでした。というのも、当時売上が15億円くらいのときにCFOとして入社して、最初は自分でも手を動かして作業しながら主体者としてIPOの準備を進めて上場して。上場前後で組織づくりを進めて、ファイナンスのヘッドがいて、経理のヘッドがいて、コーポレートのチームもできて、僕自身は全体をマネジメントするようになって。売上も100億円近くになったのに、自分がCFOとして居続けるのは、自分だけでなくプレイドのメンバーの成長機会につながらないと感じました。「僕がいなくならないと他のみんなにより大きな役割にチャレンジするチャンスが巡ってこないな」と考えたんです。

そして、これは自分にとっての有言実行でもありました。2022年、プレイドのビジネス部門を組織化する役割を担った時、マネージャーに「3年後には自分自身が不要になるぐらい次のリーダーを育てることにコミットしよう」と伝えたんです。それを自分自身が体現せねばという思いはありました。偉そうに聞こえるかもしれませんが、僕という傘があるから、みんな守られていると感じているんじゃないか。安心して仕事ができるのは悪いことじゃないですけど、強い主体性とか自分で��決めて自分で責任を取るヒリヒリするような経験があってこそ、人はアップデートされるんじゃないか。だから僕がプレイドのCFOを退任して新しいチャレンジをすることは、自分にとってもプレイドのみんなにとっても必要な選択なんじゃないか。そういうことを考えていたんです。

自分の中では「あと1〜2年くらいしてから」と考えていましたが、目の前にいる青柳はいままさにライドシェアにチャレンジをしようとしている。なので、このタイミングで僕も決断するしかないと思ったんです。

そうですね。仕事をする相手としてはとても刺激的だと思いました。青柳とは20年くらいの付き合いがありましたが、同じプロジェクトを一緒になって密に進めたことはありませんでした。ただ彼の仕事に対する姿勢を見ていると、ある種のクレイジーさというか、本当に周りがそれできるの?と思うような絵を描き、それをやり抜く執念や力強さは感じていました。例えばミクシィに比べて劣勢だったグリーをKDDIとの提携で一気にモバイルシフトで成功させてしまうとか。そういうち��ょっとぶっ飛んだ強い気持ちがないと、ライドシェアに挑戦しようとか考えないじゃないですか。

あと、「これまでの競合と戦ってきた経験がすごいな」と思っていました。グリーにいたときはソーシャルゲームで、メルペイにいたときは決済サービスで、それぞれ多くの競合と正面から戦って勝ってきた。スタートアップの傾向として競争を避けて、いかにユニークなプロダクトやサービスを提供するかというのを考えがちだと思うんです。それは正しいことではあるのですが、一方で魅力ある市場は競合がいる、もしくは参入してくるわけで、大きな市場を狙えば競争は避けて通れません。ライドシェアにも外資含めてたくさんの競合がいますし、規制などの政治的な制約もあるし、この先どうなるかわからない不透明な部分もある。そんな厳しい環境でも、彼は絶対にファイティングポーズをとり続けるだろうなと思いました。その戦いに自分も参加したら、これはちょっと興奮するなと(笑)。

新しい仕事にチャレンジすることは決めていたので、あとは想定より早いかどうかというタイミングだけ。そこで「どうせやるなら、いまだな」と思って、青柳と一緒に仕事をすることを選んだんです。

不安はもちろんありました。青柳と話した2023年の10月にはそもそもライドシェアが規制上できない状況でした。自分たちの努力だけではなかなかコントロールできないことなので、ライドシェアに対する規制がどうなるかというのは確かにリスクでした。

逆に大きなプラス要素だったのはすでにPMF(プロダクトマーケットフィット)ができていることでした。程度の差はあれ、日本を除く世界各国でライドシェアの価値証明はされています。インバウンド増加などによる自動車による移動手段の需要があり、そこにライドシェアが有益なソリューションであることは間違い無いと考えていました。外部環境としての規制動向の影響はあるのかもしれないけど、そもそもサービスが市場に受け入れられないというリスクは低いと考えました。であれば、なんとかできるかもしれませんよね。

リスクがあるとチャレンジしないという人もいますが、リスクを取ることが好きな人もいます。どうなるかわからない不透明な部分があるからこそ面白い。道を探しながら、ときには道をつくりながら、目的地に向かって進んでいくプロセスを楽しめる。

法制度や規制とどのように付き合っていくのかも、考え方によっては楽しめると思っています。世の中のルールをキチンと守りながら、タクシーやライドシェアの事業会社として、スタートアップ企業として、世の中のために何ができるかを考えて行動していくことによって社会から受容されて、より規制が開かれていく。規制イコール外部環境で自分たちで変えられないものと割り切るのではなく、簡単じゃないかもしれませんが、自分たちの活動が法制度・規制を動かしていく。それでも実現できたらすごいことですよね。それってとてもエキサイティングだし、大きなやりがいになると思うんです。

newmoは設立したばかりの会社ですが、すでに約120億円の資金調達をすることができました。それだけ僕らのやろうとしていることに投資家の皆様からご期待をいただいているのだと認識しています。もちろんその期待に応えるべく事業を成功させることにコミットするし、その金額に対する責任の重さを承知しております。一方で個人のキャリアの観点で考えると、もし万が一うまくいかなかったとしても、その経験自体が自分自身の価値であり、自分のストーリーになる。そう考えると、個人のキャリアの観点ではそもそもリスクは無いと思うんです。

自分の仕事人生のなかでも最も大きなチャレンジの一つですから、何も後悔しないくらい渾身のフルスイングをしようと思っています。

ライドシェアの会社だと思っている方もいらっしゃるかと思いますが、厳密には正しくありません。タクシーもやりますし、ライドシェアもやる。付随するフィンテックサービスも提供していく。これらが僕たちが展開していく事業になります。

ライドシェア自体は事業の目的でも我々のミッションでもありません。あくまでタクシーのような自動車移動サービスの供給を増やすための手段です。もっと言えば、その「自動車移動サービスの供給を増やす」こと自体も手段です。具体的には、タクシーの台数を増やし、ドライバーの数を増やすこと。そうすることで、崩れている需給のバランスを整��え、移動に困っている人を減らしていきたい。いまよりも移動が自由になることで、日々の暮らしの不便が解消される方もいると思いますし、旅行先で良い体験ができる人も増えると思います。ライドシェアのドライバーになることで所得が増える方も出てくるでしょうし、地域の活性化にも貢献できると考えています。

タクシードライバー数で言うと、15年前は42万人でしたが現在は23万人になっています。高齢化が進んでおり、コロナで極端に需要が減ってしまったこともあって、そのまま引退されてしまった方が多いようです。また、新規就業者がなかなか増えていないため、長期的には供給力はジリジリと減り続けています。

一方で需要を見てみると、コロナが落ち着き、大きく回復しています。都市部や観光地では乗りたいけどタクシーをつかまえられない。地方ではタクシー会社がそもそも減っていっている。呼んでも1時間待ちや2時間待ちが当たり前ですし、雨の日とかはタクシーを諦めることも多いです。

このバランスを整えるために、僕たちはまずタクシー台数を増やし、同時にライドシェアのドライバーを増やしていきます。ドライバーとして働くにあたり、ライドシェアに使う車両のリースを希望する方も多くいらっしゃいます。そういうニーズに応えるために子会社である「株式会社ライドシェアリース」を設立しました。この会社ではフィンテック関連の事業を展開し、たとえば「初期費用0円でライドシェアドライバーを始められる」といったサービスを提供していきます。そうすることで、供給力の向上につなげていく考えです。

タクシー配車アプリを展開している企業は多数ありますが、我々と同様にタクシー会社としてライドシェア含む配車サービスを提供しようとする競合は現状いないと考えています。配車アプリ会社はタクシー会社ではなく、タクシー自体は契約しているタクシー会社から提供を受けている形になります。配車アプリ会社になったところで、課題であるドライバー増加には直接的に寄与できず、やはり供給が弱いという課題は残ったままだと思います。そのため、くり返しになりますが、我々はタクシー会社として、まずは供給を増やしにいきます。

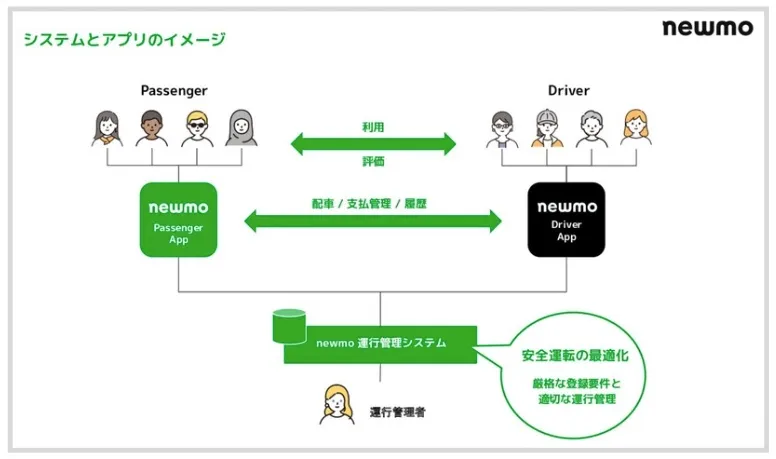

ゆくゆくはnewmoのタクシーやライドシェアのドライバーと乗客をマッチングする配車アプリも開発する計画です。そうすることで、乗客とドライバーを直接つなげられるユニークな存在になれると考えています。

newmoのバックグラウンドとして、テクノロジーに強いというのがあります。マネジメント層はメルカリ出身のCTOである曾川やCXOである松本、またプロダクトチームにも日本トップクラスのエンジニアやデザイナーが揃っています。これは大きな強みだと考えています。タクシー会社としてこれだけ強いプロダクト・エンジニアリング組織を有する企業は他にありません。

たとえば、安全で快適な移動サービスを提供しようと思うと、いろんな仕組みが必要になります。乗客とドライバーをマッチングさせる仕組みやお互いを評価する相互フィードバックの仕組み、決済の仕組み、乗客とドライバー双方の状況を把握した上で最適な配置を行なう本部の運行管理の仕組みなどです。

このあたりはメルカリの経験やフィンテックの知見が存分に活きてきます。決済については金融機関水準の本人確認の仕組みとか、応用できることがたくさんあるんです。セキュリティの部分も十分な作り込みが必要ですが、これまでの経験値が武器になります。

運輸と金融で業界は異なるものの、サービスの質を担保するベースの部分は共通することが多いと考えています。安全性と利便性が両立するサービスをつくるにはどうすればいいか。ここにこだわり続けてきたメンバーが揃っているので、大きなアドバンテージだと考えています。

将来的にアプリをリリースする際にも、僕たちの知見は大きく役立つはず。アプリが使いやすいと言うのは、サービスの利便性に大きく関係しますが、たとえばメルカリでUI・UXにこだわり抜いてきた経験があるので、良いアプリを開発できると思っています。

全国展開のためのステップとして、まずは需要が大きなエリアで集中的にシェアを取って行こうと思っています。相応のシェアを獲得しないと「呼んでもこない」状況になり乗客の利用を促進できません。その観点からシェアと供給力はほぼ同義だと考えているので、シェアが低い状態だと移動にまつわる課題は解決できないためです。

まずは大阪から進めていきます。地場のタクシー会社さんにnewmoグループに入っていただき、タクシー車両は646台を超えました。ライドシェアのドライバー募集を行ない、7月にはライドシェアの出発式も実施しました。車両のリースを希望する方に向けたライドシェアリースのサービスも開始します。

供給力を高め、需要を取り込むことによって収益を生み出し、次の投資ができる状態をつくることが重要です。大阪でこのモデルを確立させることで、他の都市部や地方に広げていきたいと考えています。

newmoがやろうとしていることを、できるだけ多くの方にご理解いた�だくことです。代表の青柳も結構な時間を使い、多くの首長や地域行政の方々、国会並びに地方議員の方々とやり取りを重ねています。ライドシェアがタクシーを代替するイメージからか、タクシーとライドシェアって対立関係のように扱われることがありますが、僕たちはそもそもタクシー会社なのです。まずはそこをご理解いただくことが大切だと考えています。

僕らはライドシェアでタクシーを代替するのではなく、ライドシェアでタクシーを補完し、タクシー自体もより良いものにします。供給力を高めて移動の課題を解決するには、タクシーだけでも難しいですし、ライドシェアだけでもダメなんです。お互いをうまく掛け合わせなければいけないと思っています。

需要のベースをカバーできるのは、やはりタクシーだと思います。ただ、雨の日や時間帯による需要のピークまでタクシーで対応しようとするとオフピークには供給過剰になります。

需要のベースはタクシーでカバーし、需要のピークはライドシェアでカバーする。このやり方は経済合理性がありますし、現実的だと考えています。

この需給の調整機能とは別に、ドライバーにとっての働き方の選択肢を増やし、その結果、供給力を大きく高めることに繋がります。タクシードライバーに転職するというの�は個人のキャリアの観点で大きな意思決定になりますが、ライドシェアであれば「ちょっとやってみようかな」と気軽に始められるため、ドライバーを確保する観点でもライドシェアは価値があると考えています。

組織強化が必要で、積極的に採用を進めていこうと考えています。2024年1月にスタートして現在40名ほど(取材当時)の組織ですが、2024年の終わりには100名強にする計画です。約120億円の調達が済んでいて、グループ参画したタクシー会社を含めるとグループ全体では1,000名ほどになりました。事業がスピーディーに拡大しているなか、本部機能を担うnewmoはもっと組織強化を進める必要があります。

たとえば管理部門には現時点で僕を含めて正社員が3名しかいません。この3名で法務、労務、総務、経理、ファイナンスを担っています。グループ会社14社の口座管理や調達した資金をどの会社にどれだけ割り振るかの検討、グループ間での出向や異動の設計など、やるべきことがたくさんあるので人手が足りない状況です。

また、newmoとグループ内のタクシー会社をつなぐポジションも非常に重要です。供給力を高めるためにタクシー会社のM&Aを行なっていますが、調達した資金を回せばそれで良い��というわけではありません。タクシー会社の各営業所の所長さんたちと関係性をつくり、同じ方向を向くことが重要です。

たとえば、7月にnewmoグループになった未来都という老舗のタクシー会社があります。経営権を取得してから、現場に入り未来都のみなさんと会話を重ねています。どういう世の中にしたいのか、どういう会社にしたいのか、描いている未来を丁寧に説明し、「一緒に新しい未来都をつくっていきましょう」と同じ方向を向く。同じ気持ちでがんばってくれる方を引き上げ、現場をキチンと見ていただいて、良い営業所にしていただく。そこに新しく採用したドライバーを配属し、がんばっていただく。

理想図を描くだけでは何も変わりません。東京から大阪の未来都に連絡して「よろしくお願いしますね」と言うだけじゃダメで、事を成すためには体温が伝わる距離で人間関係をつくることが重要だと考えています。このスタンスを持ち、タクシー会社の経営を担い、強い現場をつくってくださる方をどんどん採用していきたいですね。

メンバークラスだと、オペレーションの設計や運用を任せられる方を採用したいと考えています。大阪でライドシェアのドライバー募集を行ないましたが、約2,000件の応募がありました。必要書類の提出を案内したり、期限が迫ってきたらリマインドを出したり、講習を受けていただいたり、車両のチェックをしたり、ドライバーとして稼働開始するまでに多くのイベントがあります。それらのイベントがスムーズに進むように、全体を設計し、状況を把握して進捗を管理する役割が必要です。

newmoとしてやりたいことを達成するために、必要なタスクとスケジュールを洗い出し、プロセスを設計して実際にやってみる。結果を検証して必要があれば変えてみる。これを現在の人員でくり返していくには、結構な負荷がかかります。事業が拡大していて人手が足りていないので、採用には注力していく考えです。

フィンテック関連の新会社も設立しましたし、それ以外の新規領域に進出していく計画もあります。タクシーやライドシェアだけに専門特化するつもりではなく、金融のノウハウを活かしてウォレット的なサービスを始める可能性もありますし、ライドシェアに限らずモビリティの文脈で新しい事業を始めるかもしれません。事業の広がりが期待できますから、どんどんチャレンジしていきたいと考えています。

はい、そう思っています。そして、将来いろいろな可能性にチャレンジしていくためにも、まずは移動にまつわる社会課題の解決にしっかりと向き合うことが何よりも大切です。大きな期待をいただいていることもありますから、これは僕たちが果たすべき責任だと考えています。

世界を見ればすでにいろいろなライドシェアサービスがあり、わざわざ新しいライドシェアサービスを作らずとも、それらを日本でも導入すれば良いという意見があることも理解しています。ただ、これは個人的な考えですが、日本の社会課題は日本の会社が解決すべきだと思うんです。

タクシーやライドシェアなどの自動車による移動サービスは、非常に重要な交通インフラです。都市圏だけでなく地方、たとえば鉄道・バスのアクセスの不便な地域の高齢者が病院に通うための交通手段など、日々の生活を支えるインフラです。ここに海外のサービスをそのまま導入するのが望ましいとは思いません。

日本の文化や生活習慣、都市部の状況や地��方の現状に合ったサービスは、やはり僕たち日本の会社のほうが良いものをつくれるんじゃないかと思うわけです。

他人任せにすることなく、自分たちの困りごとは自分たちで解決する。そういう気概を持って、事業を進めていこうと思っています。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

newmo参画の背景や今後の事業展開についてお聞きする中で、「エキサイティングだ」「やりがいがある」と楽しそうに話す武藤さんの表情がとても印象的でした。事業の成功や仲間の成長を信じ、世の中の課題が解決に向かい、今よりもより良い日常が手に入る。そんな「未来への希望」を心の中に持ちながら、日々仕事をされているのだろうと感じました。 直近では、フィンテック関連の子会社「株式会社ライドシェアリース」を設立。タクシー・ライドシェアに加えて金融やテクノロジーの力で移動に関する供給力の底上げを進めていくことが発表されました。 次々と施策を打っていくnewmoグループによって、近い将来、都市部のタクシー待ちの行列や、既にほとんどタクシーが走っていない私の地元のように「生活の足がない」という地方の声はなくなっていくのかもしれません。インタビューを通じて、そんな期待を感じてこちらもわくわくしました。

2024.11.29 公開

2025.08.01 公開

2025.12.23 公開

2024.09.06 公開

2024.08.01 公開