ハウスメーカーのトップ営業から業界特化型SaaSへ。未知の世界に飛び込んだ普家の武器は、業界経験者ならではの業務解像度とブレない信念。

2025.08.01 公開

2025.08.01 公開

株式会社PICK 代表取締役社長 兼 CEO 普家 辰哉

設立:2018年

事業内容:不動産・建築テックサービス「PICKFORM」の企画/開発/運用など

ミチビク株式会社 代表取締役CEO

国内で唯一、国土交通大臣より適法である旨の回答を取得した不動産電子取引サービス「PICKFORM」。代表の普家さんの想いと経験から生まれた不動産・建築業界を大きく前進させるサービスです。 普家さんは、オンオフに関わらず、人のことを想えるナイスガイで、個人的にも大尊敬しています。人を想う気持ちから生まれた素晴らしいサービスなので、間違いなく成長するスタートアップです。普家さんの考えるパーパス『「住」を豊かに』の実現を楽しみにしています!

広島県の尾道市出身の普家(ふけ)と申します。普通の家と書いて「普家」という名前で、すごく変わった名字だと思います。尾道市にも20軒くらいしかいなくて、同じ名字であればほとんどが親戚というくらいです。

父親が自衛官だったことから、だいたい2年に1回、早ければ1年に1回は転勤をしていました。北は北海道から南は鹿児島まで、いろんな土地に引っ越していました。そのため、地元という場所がなくて、小学校のときはすごく嫌でしたね。友達ができたころに転勤になるので。

もうひとつ嫌だったことは、住まいです。自衛官は自衛隊の官舎に住むのですが、だいたい古くて狭いんです。5階建てくらいでエレベーターがないので、上り降りも大変でした。すぐに引っ越すので家を買うこともできなかったですし、子どもながらに「なぜこんなところに住んでいるんだろう?」と思うくらい、良い住環境ではなかったですね。

友達の家に遊びに行ったりすると、綺麗で広い家だったり、マンションだったりして、小さい頃は「いいなあ」「うらやましいなあ」と思っていました。ただ、そういう子ども時代を過ごしてきたからか、住宅に興味を持ち始めたんです。家に届く住宅のチラシ広告とかを見るのが好きで、「将来は建築家になりたい」みたいなことを言っていました。

大学に進学して、途中で文系に転向したので建築士になることは諦めたのですが、やっぱり住宅に関わりたいと考え、大手のハウスメーカーに営業として就職したんです。

注文住宅の営業を8年くらいやっていたのですが、ありがたいことにたくさんのお客様に支えていただいて、営業成績は良かったです。いわゆる「トップ営業」みたいな感じで、会社から表彰してもらったりしていました。

それは事実ですが、たまたまだと思います。しかも1度だけですし。そのときは調子が良くて、半期で区切った際にたまたま1位になれたというだけで。

不動産の営業と聞くと、どんどん押していくパワフルな営業のイメージがあるかもしれませんが、注文住宅の営業はちょっと違うと思っています。本当に何もないところから一緒につくりあげていくという感じで、ある意味コンサルのような仕事だったりするので、丁寧にヒアリングして、お客様の人生に寄り添い、一緒に家づくりをさせていただくというスタンスでやっていました。�お預かりする金額も大きいので、人として信頼していただくことが何よりも大切だったと思います。

正確な数字は覚えていないのですが、おそらく7割くらいがご紹介いただいたお客様でした。少し高級なブランドだったこともあり、丁寧に家づくりをしていくと近所でちょっと目立つんです。「新しくできたあの家、良いよね」みたいな感じで話題になったりして、オーナー様に「どこでつくったの?」「営業さんを紹介してよ」という話が来たりして。そこからつないでいただき、どんどん連鎖していくという感じでした。

注文住宅の戸建てをメインでやっていたので、覚えることが多く、難易度が高かったという側面がありました。同じ予算で、同じハウスメーカーに依頼すれば、似たような仕上がりになると思っている方がけっこういらっしゃるのですが、全然そんなことはありません。担当する営業によって提案内容が異なりますし、提案内容は営業個人の経験値に左右されます。

基本的に、家を建てるのは一生のうち1回だけというお客様ばかりです。しかし、営業側は何度も家づくりを経験しています。それぞれの家づくりでたくさんのインプットをして、それを次の家づくりに活かす。そういう営業をしていれば、ニーズの引き出し方が豊富になりますし、ニーズに合った住まいや暮らしの提案ができるようになります。一方で、そうじゃない営業がいることも事実です。そのため、ある意味ですごく属人化していると思います。

偉そうな言い方になってしまうかもしれませんが、私はお客様に満足していただける自信がありました。ただ、正直なところ、担当する営業によっては、満足できない結果になっているお客様もいたと思います。同じ予算を使っているのに気の毒だなと感じていて、すべてのお客様に満足いただくにはどうすればいいんだろうと考えるようになったんです。

自分のなかで「どうすればいいだろう?」と悩みながら、ハウスメーカーで営業を続けていました。ありがたいことにたくさんのお客様とお付き合いがあり、いろんな相談をいただいていました。住宅が完成して、引渡しが終わればお付き合いが終わるわけではなく、信頼関係ができているので、その後も不動産に関するいろんな相談をいただくんです。

「相続が発生したんだけど、この不動産をどうすればいいと思う?売却するほ�うがいい?」といったものや、「収益用の不動産を買いたいので、なにかお勧めがあれば紹介して欲しい」など、相談の内容はさまざまです。ただ、私は所属しているハウスメーカーの商品しか提案できないので、相談にお応えするとしたら別の会社の誰かを紹介するしかないんです。

そういう相談が増えていく中で、「お客様に最適な提案ができていないかも」と思うようになりました。同時に、「自分で不動産屋をやれば、世の中にある多くの商材を扱える」「これを売りましょう、これを買いましょうと柔軟に提案できる」と考えたんです。そして、自分で不動産屋をやったほうが、目の前のお客様を幸せにできるんじゃないか。そう思うようになったんです。

たまたま中学の同級生が税理士事務所に勤めていたこともあり、「一緒に起業しないか」と声をかけました。彼は税務に強くて、私は営業が得意で、お客様もいる。ふたりでタッグを組めば、いまよりもお客様のお役に立てるはず。そこで、2018年にハウスメーカーを退職し、独立して不動産業を始めることにしました。そのときに設立したのが、PICKの前身となる会社になります。

その会社では、不動産業をメインに、いくつかのスモールビジネスをしていました。2人だけの小さな会社でしたが最初の1年で売上が億を超えて、順調なスタートだったと思います。そして、コロナ禍になったんです。

コロナ禍でいろんな業界が本当に大変だったと思うのですが、不動産の業界には大きな問題はなかったと思っています。問題はなかったものの、個人的には大きな心境の変化がありました。

会食や飲み会がなくなったことで家にいる時間が増えて、読書の時間や自分の気持ちとゆっくり向き合う時間が増えたんです。あるとき、「この先どうしていこうか」と考えていました。このまま不動産業を続けても、目の前のお客様を幸せにすることはできそうだ。メンバーを増やしていけば、売上10億円は突破できそうだし、100億円も夢じゃないかもしれない。でも、それでいいんだろうか。世の中にたくさんの不動産屋さんがあるなかで、自分がそれをやる意味ってなんだろう?そういうことを考えたんです。

ライバル会社と競争しながら、いまある市場を�取り合うだけ。もちろんそこには工夫や切磋琢磨が生まれるので、素晴らしいことなのですが、私はあまり魅力を感じなかったんです。そして、なぜ魅力を感じないんだろう?と深掘りしていきました。

ちょっと哲学的な話になるかもしれないのですが、一度しかない自分の人生だから、まずは自分が幸せになることが念頭にあるべきだと考えたんです。じゃあ自分にとっての幸せって何だろう?と考えると、私の場合、価値提供をしたときに相手の方から感謝してもらえることだと気づいたんです。

そして、提供する価値が、自分にしかできないことだとしたら、それってすごくテンションが上がるというか、魅力的なことだと思いました。世の中にないような事業、業界的に新しい取り組み、これまでに誰もチャレンジしてこなかった領域で、自分の価値を出せるビジネス。それを見つけて、打ち込むことができれば、私自身もワクワクするし、世の中の役に立つはず。そういうことがやりたい!という心境の変化があったんです。

その後、ビジネスのアイデア出しをしたところ、不動産や建築業界に長くいたこともあっていろんな課題が出てきたんです。「あれを直したい」「これも直したい」という具合にどんどん課題が出てきて、ノートにまとめていきました。課題を解決できれば価値を提供したことになりますし、それはイコールでビジネスになります。そこで、どこから手をつけようかと優先順位をつけていきました。

整理したうえで最も注目したのが、不動産や建築業界の契約業務に関する課題です。まずはここに焦点を当てて、自分たちにしかできない価値提供をしていこうと決めました。社名も現在の「株式会社PICK」に変更し、2021年に新しいスタートを切ったんです。

『「住」を豊かに』をパーパスとし、『不動産取引を快適に、オープンに』というミッションを掲げている会社になります。

最初に手をつけたのが、事前に洗い出した不動産・建設業界の課題を解決するためのプロダクトづくりです。たくさんの企業に使ってもらえるものにしたかったので、SaaS型のプロダクトにしようと考えました。

ただ、これがとても大変だったんです。私のバックグラウンドの中には技術的な要素がなく、SaaSという言葉は知っていたものの、それをつくるにはどうすればいいかはわかっていませんでした。ずっと営業をしてきたので、ITやエンジニアについての知見もありません。「業界の課題を解決したい」とか「お客様に価値を届けたい」という想いはあったものの、裏を返せば想いしかなかったんです。

私が持っている不動産・建築領域の知識とテクノロジーを掛け合わせることで、いろんな課題を解決できるだろうと考えていましたが、それを実現するための具体策は勉強するしかありません。プロダクト開発のために何が必要なのかはもちろん、開発費用を用意するにはどうすればいいのかなども、いろんな人に聞いたりして勉強していきました。「エクイティ・ファイナンス(※)という資金調達方法がある」ということを知り、「じゃあ調達するにはどこに行けば良いの?」みたいな(苦笑)。

(※)エクイティ・ファイナンス:株式を発行して資金を調達する方法のこと

そういう意味では、まったく順調ではありませんでした。本当に四苦八苦、暗中模索という感じでした。連続起業家の方やスタートアップに身を置いている方、それにテック系の知見をお持ちの方と比べると、はるか後��ろからスタートした感じでした。

そうですね。やりたいことはあるのに、なかなかそこに近づいていかないので、精神的なつらさがあったと思います。同じくらいつらかったのは、プロダクトローンチの時です。実は、ローンチの予定を一度延期しているんです。

2022年5月18日に宅地建物取引業法の改正がありました。その改正では、いわゆる「脱ハンコ」や「電子化による業務効率化」が推進されたのですが、その中の一つに電子契約の解禁がありました。

不動産や建築の業界では、ずっと昔ながらの契約業務が続いていました。書類に署名・押印して、紙の原本を保管するというもので、とても非効率でした。だからこそ私たちは、まず契約業務の課題を解決しようと決めましたし、他社さんも電子契約関連のサービス開発を進めていました。

プロダクトをつくるには半年とか1年という時間がかかりますから、みんなコツコツと準備をしていて、私たちも5月18日の法改正に合わせてローンチするスケジュールで開発を進めていたんです。

法改正前の5月1日に、国土交通省から全60ページのガイドラインが出ました。いわゆるマニュアルのようなものなのですが、その内容が驚くべきものだったんです。電子契約はほかの業界ではすでに解禁されていて、私たちはほかの業界のガイドラインを参考にしながら、「おそらくこういうルールになるだろう」と仮説を立てて開発していました。しかし、いざ発表されたものを読むと、「え?この論点が入るの?」「この運用にするの?」というものが多く、立てていた仮説がどんどん崩れていったんです。

ほかの業種と大きく異なる電子契約の運用方法になっていて、正直「うわぁ、どうしよう、、、」という感じでした。弁護士に相談しても解釈の仕方がわかれる部分が多く、「これはAとも取れるし、Bとも取れます。Cの可能性もあります」という見解でした。

これまでのルールを変える新しいものなので、国土交通省としても、厳密に、明確に言い切ることが難しかったんだと思います。そのため、結果として抽象的な表現になってしまうというのは何となく理解ができます。ただ、適法な状態がどこなのかわからないため、とても困ってしまいました。

「解釈の仕方によってはこれでいける�だろう」という具合に、これまでの仮説のままローンチまで突き進んでいった企業もあったようです。私たちはどういう判断をするか、とても悩みました。

時間とお金をかけて5月18日に向けて開発してきましたから、これまでの頑張りをムダにしたくないという気持ちがありました。しかし、もしも「あなたの解釈は間違っています」と指摘を受けたら、プロダクトを使ってくださるお客様に迷惑をかけてしまいます。後発で弱者である私たちにとっては、致命傷です。

ビジネスには先行者利益の考え方があります。「Winner Takes ALL」と言ったりもしますが、これまでとは違う新しい局面では、スピーディーに市場を抑えたプレイヤーがすべてを得るというものです。そのため、法改正と同じタイミングでプロダクトをローンチすれば、営業力を活かして一気にシェアを取りに行くこともできると考えていました。

会社としてはここで売上をつくりたい。そのチャンスはある。でも、お客様に迷惑をかけてしまうリスクもある。どちらを取るべきか考えた結果、ローンチ予定だったプロダクトを取り下げることにしたんです。

そういう意見があったことは事実です。でも、「業界の課題を解決したい」という想いで始めた事業なのに、お客様に迷惑をかけてしまうかもしれない状態でサービスを提供するというのは、自分の中でどう考えても筋が通りませんでした。

掲げているパーパスやビジョンを達成するために事業があるので、信念がブレると思いましたし、そのままローンチして売上がつくれたとしても、後で絶対に後悔すると思ったんです。もともと独立したときは順調に行っていて、少なくとも自分たちの暮らしは豊かになっていました。でも、それを捨てて、わざわざチャレンジする決断をしたのに、ここで信念を曲げてしまったら、あの決断は意味がなかったことになります。

そういうことをぐるぐると考えた結果、ローンチ中止の意思決定をしました。並行して、ガイドラインに沿ったプロダクトにするために改修を入れていきました。そして、法改正から3ヶ月後の2022年8月、私たちのプロダクト『PICKFORM』をローンチしたんです。合わせて「この内容であれば、改正宅地建物取引業法の規則に準拠していますか?」と国土交通省に確認をしました。その結果、国土交通大臣より「問題なく適合している」と正式な回答を得ることができました。

世界が変わった感じがしました。営業の現場ではローンチを延期した背景も含めてお話していたのですが、私たちの想いの部分を評価してくださり、導入を決めてくださるお客様がいらっしゃって。とてもうれしかったですし、「あのとき延期の意思決定をして良かった」と心から思いました。

年が明けた2023年に、次世代の起業家が集う「IVS2023 LAUNCHPAD SEED」というスタートアップカンファレンスに出場したのですが、特別審査員賞・オーディエンス審査員賞・スポンサー賞の3つを受賞することができました。そこで風向きがガラッと変わり、投資家の方々やVCの方々に知っていただくことができて、社内も勢いづきましたね。

『PICKFORM』は、不動産・建築業界に特化したDXプラットフォームです。主に営業活動を効率化するために開発したプロダクトで、現時点では電子契約や案件管理、顧客管理などを行なうことができます。

不動産と建築をひとつにまとめているのは、それぞれが密接につながっているからです。よく不動産テックとか建設テックとか分けて論じられることがありますが、注文住宅をつくってきた私にとっては少し違和感があります。不動産っていわゆる地面があって、そこに建築で上物(うわもの)を建てる。それらをあわせて不動産商品として住宅などが提供されます。そのため、業務の中でつながっていたり、重なっている部分がとてもたくさんあるんです。

現場でいろんなSaaSサービスに触れてみると、「ちょっと使いづらいな」とか「何か足りないな」と感じることがあります。それは恐らく、業務を分けて考えているからだと思うんです。もしかしたら、そこまで現場のことを知らない人が設計しているんじゃないでしょうか。業界経験がある私だから提供できるものは何だろう?と考えたときに、不動産と建築を切り離すのではなく、一気通貫で使えるものにしようと思ったんです。

不動産と建築の業務フローを洗い出すと、12のプロセスに整理できました。そのうち、真ん中の6番目「電子契約」が最もポイントになります。なぜなら、これまでは電子化されていなかったため、どうしてもこの工程で紙を使った作業が発生してしまい、デジタル化が分断されていたんです。

でも、法改正で電子契約ができるようになり、契約前と契約後の業務をデータでつなぐことが可能になりました。これにより業界全体のDX化を進められるようになったんです。

『PICKFORM』では、いま1番の「案件管理」から6番の「電子契約」までの機能をリリースしています。アカウントをお持ちであれば、1番〜6番のどの機能でもご利用いただけます。すべての機能を使うケースもありますし、特定の機能だけ使いたいというケースもあります。お客様のニーズによってさまざまですが、後者の場合は月々の料金を割安にするなど、柔軟に対応をしています。

不動産・建築業界は企業の規模も幅広いです。飯田グループさんのような大手の企業様や財閥系のお客様、それに社長がお一人でやられているような小規模のお客様まで、いろんなお客様に導入いただいていますが、現在は『PICKFORM』を使っていただきながら質を高めていくというフェーズになります。

そうですね。たとえば、3番の「役所調査」や4番の「現地調査」においては、工数を圧縮できるというメリットがあります。

『PICKFORM』と並行して『まるなげシリーズ』というサービスを提供しているのですが、これはSaaSとBPOを掛け合わせたもので、不動産の売買や開発を行なう際の調査を代行するものです。従来はお客様である不動産会社が地場の行政書士さんや司法書士さんに依頼していたものでした。ただ、士業の皆さんは法律的な専門性はありますが、不動産の仲介や販売に必要な情報を熟知しているわけではありません。そのため、依頼できる範囲が限定的だったんです。

加えて、人数が多いわけではないので、大量の依頼ができなかったり、できたとしても納期が読めなかったりしました。不動産会社としても人手不足などの背景もあり、いわゆるノンコア業務はアウトソースしたい。でも、現実的には難しい。そのジレンマを解消するサービスです。

『PICKFORM』から依頼をいただければ、私たちのメンバーが調査を代行します。業界経験者ばかりですので、どのような観点で調査をするべきかをわかっているため、全面的に任せていただいて構いません。調査書には113の項目があるのですが、すべて調査した上で納品しています。

ちなみに、代行を担当するのは業界経験者のなかでも営業経験者が多いですね。たとえば女性の場合は、ライフステージの変化で働き方を変えたかったというケースがあります。「朝早くから夜遅くまで営業活動をしていたけど、子育てがあるのでフルタイムは難しい。でもこの業界は好きだし、何か役に立てることはないか」というケースです。

これまでのロールモデルとしては、営業職から事務職へのシフトが多かったのですが、調査の代行は営業に近い立ち回りですし、営業的な観点や思考回路が活かせることが多いです。不動産の専門知識も活かせることから、そういう人たちがPICKに入社してくれて、調査の代行と調査書の作成をがんばってくれています。

この調査書の内容をもとに、重要事項説明書や売買契約書を作成するのですが、この工程もAIで処理ができるように開発を進めています。いまはまだβ版なのですが、従来の8割の時間を削減できる見込みです。

このように、私たちのプロダクトとサービスを活用いただくことで、これまでよりも大幅に工数を圧縮し、ニーズのヒアリングや提案に時間を使うことが可能になります。

プロダクトを「汎用型ホリゾンタル」と「業界特化型」のふたつにわけたときに、私たちは「業界特化型」になります。「汎用型ホリゾンタル」のように多くの人にとって使いやすいUI・UXかと言われると、見劣りするかもしれません。その代わり、不動産・建築業界のお客様が本当に必要な機能をしっかりと揃えているところには自信があります。豊富な業界経験があり、高い解像度で業務を理解している私たちが開発しているというのが、大きな違いになると思います。

あとは、「電子契約」と関連して、法改正に柔軟に対応できることがほかのプロダクトとの違いだと思います。実は法改正は毎年行なわれているので、適法であるための微調整はこれからも必要になるんです。私たちはゼロからスクラッチ開発しているので、スピーディーにいつでも法改正に対応できます。お客様からすると、この差は大きいと思います。

もちろん、私たち以外にも「業界特化型」のプロダクトはありますが、そのほとんどは裏側で「汎用型ホリゾンタル」の電子契約システムにAPI連携しているそうです。「汎用型ホリゾンタル」の電子契約システムは幅広い業種をカバーしているので、不動産・建設業界のルールに対応するためだけにシステム改修するのは、経済合理性から考えて��も難しいと思います。そう考えると、私たちのプロダクトは独自のポジションを獲得できていると思います。

私たちの今までのキャリアも、けっこうお客様に刺さっているのではないかと思います。私は大手ハウスメーカーで営業をしていましたし、当社の営業部長は大手工務店で営業や現場監督をしていたんです。

同じバックグラウンドを持っているので、彼とは仲間意識のようなものがあって、すぐに距離を縮めることができました。同じことが、私たちとお客様との間にも起こるんです。

不動産や建設の業界は歴史があるので、時代に合っているかは別として、いまでもスーツにネクタイで商談をすることが当たり前です。もちろん、私たちも正装してお客様先にうかがいます。すると「システム会社の人が、まさかスーツとネクタイで来るとは思わなかったよ」というリアクションになるんです。

そこで自分たちのバックグラウンドをお伝えし、業界を良くしたくてこの事業を始めたこと、元々はテクノロジーのことはさっぱりわからなかったことなどをお伝えします。すると一気に距離が縮まって、こちらの提案をしっかり聞いてくださることが多いです。

たまたま『PICKFORM』というSaaSのプロダクトをやっていますが、別にBPOでもいいですし、これからの時代はAIの活用でもいい。とにかく人手不足が進む現場の大変さを、少しでも軽減して、業界を良くしたいと思っています。と、本音を正直にお伝えすると、お客様も腹を割って思っていることを話してくださることがほとんどです。こういった営業の仕方は、他の会社さんには難しいかもしれませんね。

一度導入いただくと解約になることは稀で、ちゃんと数字を出していないのですが、いわゆる月次のチャーンレートは1%未満だと思います。SaaSの場合は、T2D3(※)を達成することが大きな指標になったりしますけど、おかげさまで成長曲線は完全にそのラインに乗っています。

(※)T2D3:「Triple, Triple, Double, Double, Double」の略。最初の2年で売上を3倍、その後の3年で売上を2倍ずつ伸ばしていく5年間の成長�戦略のこと。

これは当社調べなのですが、不動産と建築の企業で電子契約を使っているのは、まだ5%くらいなんです。つまり、電子契約だけでもまだまだ市場が残っていると考えています。電子契約以外にも、『PICKFORM』は市場調査や契約書の作成などいろんな業務をカバーしているので、提案の余地は大きいと思っています。

今後は、名古屋や大阪、福岡での拠点立ち上げを計画していますので、さらに多くのお客様のお役に立てるようにがんばっていきたいですね。

時間軸では、2029年ごろにすべての業務を網羅できるようにしたいと考えています。これが早いのか、遅いのかはわかりませんが、そういうロードマップで動いています。

また、細かくて恐縮ですが、「完成」という言葉は私の中では適していなくて、あくまでも「網羅できるようになる」だ��と考えています。というのも、12の機能をすべてリリースしたら、そのあとは時代や法律に合わせてどんどん進化させていくからです。

約50名の社員がいまして、ビジネスサイドで40%、エンジニアサイドで40%、コーポレートで20%という割合です。全体の7割くらいが業界経験者だと思います。

そうですね。お客様の規模に合わせて組織をわけています。SMB(※)はインサイドセールスやフィールドセールス、カスタマーサクセスといった具合に分業制にしています。エンタープライズ(※)は1人の担当営業がすべて行なうという具合です。

(※)SMB:Small and Medium-sized Businessの略。一般的に中小規模の企業を指す。

(※)エンタープライズ:一般的に大企業や公的機関を指す。

2年後くらいにはビジネスサイドが100名ほどの規模になる計画で、100〜150名くらいまでいけば上場が見えてくるイメージです。

そのために必要なポジションという意味では、限定するのが難しくて、全方位で採用を進めていきたいというのが本音です。社内的には、部署を任せられる幹部が揃ったので、中間のマネージャーやリーダーポジションを優先的に採用していきたいと考えています。

先ほど全体の7割が業界経験者だとお伝えしましたが、3割の業界未経験者のほとんどがエンジニアサイドになります。

業界未経験ではあるものの、私たちのパーパスには共感していて、不動産・建築業界のさまざまな課題をテクノロジーで解決したいというメンバーばかりですね。ここが同じベクトルじゃないと一緒にやっていくことが難しいので、選考の際は正直にお伝えして、本人の気持ちを確認するようにしています。

たとえば『「住」を豊かに』というパーパスですが、あえてすごくファジーな表現にしています。人によって捉え方が違っても良いと思っているので、抽象度を高くしているんです。

パーパスを実現するためには本当にいろんなアプローチがあると思っています。アプローチの仕方も、時代の流れとともに変化したり、進化していくものだと思っています。そのため、限定的な表現ではなく、含みを持たせるようにしているんです。わかりやすい言葉、認識がブレない言葉にすることが大切なのではなく、みんなの中に、それぞれのやり方でパーパス実現に向けてアプローチしていけることが重要だと考えています。

半年に一度のオフサイトミーティングでは、時間をもらってパーパスやミッションについて話すようにしています。毎日忙しくしていると、「あれ?何のためにやってるんだっけ?」となってしまうので、定期的に立ち戻るというか。ただ目の前にレンガを積んでいるだけじゃなくて、大きくて素敵なお城をみんなでつくってるんだということを再認識するようにしています。

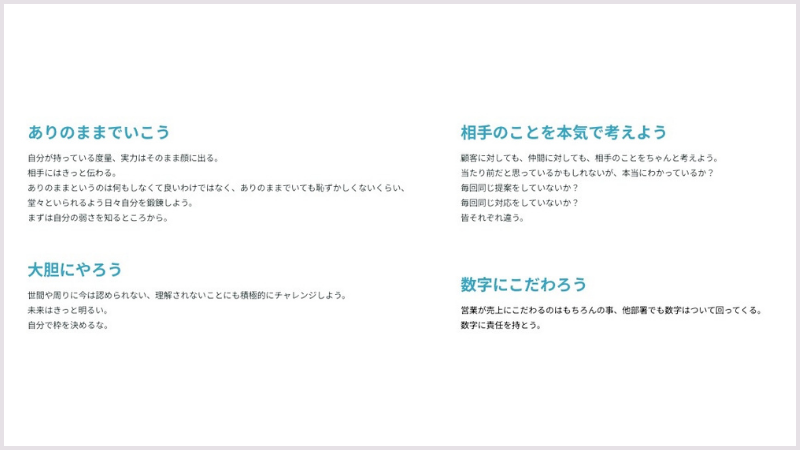

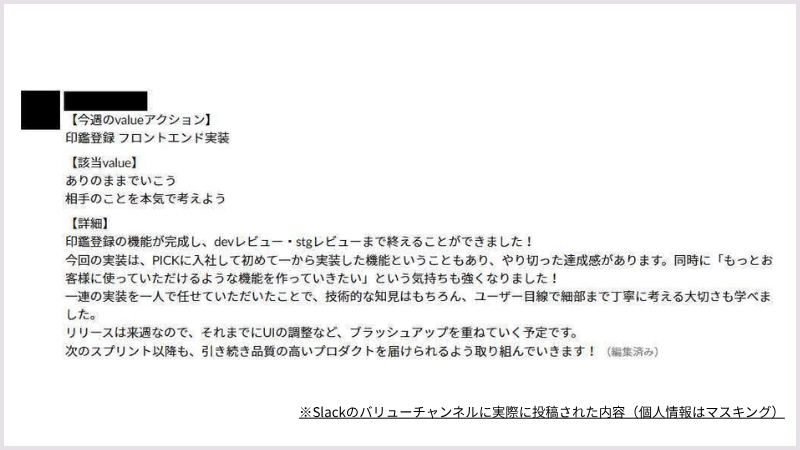

パーパスやミッションを達成するために、4つのバリューを持っているのですが、これは日々の業務をする際に大切にしたい価値観なので、もう少し細かい粒度で振り返れるようにしています。具体的には、毎週金曜日に専用のチャンネルにみんなで投稿するんです。「今週はこのバリューに基づいて、こういう業務をしました」という感じです。

定量的なことや定性的なことなど、みんながいろんな投稿をしてくれます。すると、「あの人はこういうことをしていたんだ」とか「同じバリューを取り上げているけど自分とはアクションが少し違うな」とか、他の人のことをより深く知ったり、学びや気づきを得たり、いろんなきっかけがあるんです。

それを取りまとめて、半年に一度のオフサイトミーティングで表彰しています。ちょうど今日、先日表彰を受けた社員とまわらないお寿司を食べにいくのですが、バリューはすごくみんなの身近にあると思いますね。

もちろん、私も、役員も、全員が投稿します。組織が大きくなってくると、「社長は普段何をやってるの?」と思われるので(笑)。私も毎週金曜日にバリューチャンネルに投稿して、自分の1週間を振り返ったり、みんなから学びをもらったりしています。

そうですね。意思決定と権限委譲が早いというのはよく言われます。それはたぶん、リスクの許容度が大きいからだと思っています。

権限委譲と言うと、一般的には相手のことを信頼して、ドンと任せることだと思います。ただ、私の場合は、任せる前に最悪のデッドラインを先に決めておくんです。ここまで行ったら巻き取ろうとか、ここまで行ったら撤退しようとか、そういうラインを決めてから任せるので、厳密には信用していないとも言えるのかもしれません。

ゴルフを例に出すと、フェアウェイラインを決めるようなイメージです。「ここからここまでがフェアウェイだから、フェアウェイにボールが落ちればOK。ラフはできれば避けて欲しい。バンカーは申し訳ないけどNGです」みたいな。そういう感じで任せています。

マイクロマネジメントで細かく指示を出すこともできるのですが、私のリソースが限られているので継続性や再現性がないですし、細かく言われるほうも窮屈だと思うんです。なので、ある程度の範囲を先に決めてあとは任せる。バンカーに入っちゃったら私が出て行って巻き取る。そういうスタイルですね。

実は、私自身ちゃんとマネジメントをしたことがないんですよ。ハウスメーカーのときは、トッププレイヤーになりましたが平社員のまま会社を辞めて独立したので。後輩の面倒をみるとか、小さなチームを持つとかはやらせてもらいましたが、それを「マネジメント」と言えるかは疑問です。営業部長とか営業所長とか、そういう立場でちゃんとしたマネジメントをしたことはないんです。

わからないことだらけなので、私自身たくさん課題があると思っています。いまの組織の規模でさえ、初めての経験ですし、ここから増やすとなると完全に未知の世界です。

不安もありますけど、パーパスドリブンのいまの経営のやり方を大切にし、お客様の課題を解決して業界が少しでも良くなるようにがんばる。これを続けていくことで、きっとうまくいくと思っています。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

創業後、キャッシュフローが潤沢ではない中で、大きく投資し、準備していたプロダクトのローンチを数ヶ月遅らせる。競合となるプロダクトが予定通りローンチしていくなかで、自分たちは業界にとって本当に良いものを、正しいプロダクトを届けようと延期を決断。これこ��そ、同社が業界の味方だということが伝わってくるエピソードです。 迷いそうな時に自分たちのバリューや信念に立ち返り、あるべき判断をする。当たり前のことかもしれませんが、周りに流されてしまいそうな状況下でもしっかりと軸を大事に経営されていることが本当に素晴らしいです。今の同社の事業内容にも、そういった実直さを感じます。どんな時も正しくブレない判断軸を持つことの大切さを学びました。

2025.05.26 公開

2025.09.22 公開

2025.03.24 公開

2024.08.05 公開