属人的な業務プロセス、把握し切れない郵便コスト───アップデートが遅れている企業の郵便物管理の世界でデータ化に挑戦するトドケール野島が描く未来。

2025.06.02 公開

2025.06.02 公開

株式会社トドケール 代表取締役CEO 野島 剛

設立:2018年

事業内容:オフィス・館内物流を管理するクラウドアプリケーション「トドケール」の開発・運営など

株式会社Finovo 代表取締役CEO

トドケールは、代表の野島さんのアメリカでの経験をもとに、郵便物・配達物管理、さらには物流プロセス全体の課題に取り組む非常にユニークなスタートアップです。 同社が提供するクラウド郵便管理サービスは、多様な働き方が求められる現代に必要とされるサービスであり、野島さんのこれまでの経験と事業に真摯に向き合う姿勢が、大手企業への導入に繋がっていると思います。我々Finovoもバックオフィス領域の変革に取り組む一員として、トドケールと一緒になってこの領域を変革していきたいと思います!

大学�を卒業して、PwCグループのあらた監査法人という監査法人で会計士として会計監査の仕事をしていました。4年くらい会計監査をしていたのですが、「違うチャレンジがしたい」と思うようになり、コンサルティングをするようになりました。

働き始めて10年くらい経ったときに、「独立しよう」と考えたタイミングがあったのですが、ふと「どうやってお客様を獲得すればいいんだろう」と疑問に思ったんです。営業をやっていたらいろんな方法があることはわかるものの、当時の私は社内で与えられる仕事ばかりをやっていたので、そもそもどうやって仕事を獲得するのかがわかってなかったんです。

ビジネスの一部分しか見てなかったということに気がついて、ちゃんと勉強したいと思うようになりました。そこで、アメリカに留学してMBAを学ぶことにしたんです。アメリカでは、もちろん英語で授業を受けるのですが、自分の英語がほとんど通じないことに衝撃を受けました。PwCにいたときは、まわりから「外国人部隊」と言われるくらい外国籍のスタッフばかりのチームにいたので、英語には自信があったというか、まあ大丈夫だろうと思っていたのですが、アメリカに行ってみると全然通じなくて。

「ああ、日本にいたときはある意味ゲストとして扱われていたんだな」とか「まわりのみんなが気をつかって、自分の話を一生懸命聞いて、汲みとってくれてただけなんだ」ということに気がついたんです。このままじゃダメだと思い、ちゃんと語学の勉強をしないといけないということで、一番良い方法は何かを考えました。私が出した答えは、現地で働くことです。そこで、インターンシップに応募を始めました。

将来的に自分で起業したいと思っていたので、大きな会社に行ってもしょうがないと考えていました。だから、インターンするならいわゆるスタートアップが良いと考えて、まだ新しい、規模の小さな会社に応募していたんです。

最初に働き始めたのは不動産投資ファンドでした。COOの方がPwC出身で、私のキャリアと共通点があるから雇ってくれたというのがいきさつです。不動産投資の世界では当時物流施設への投資が流行っていて、そのときに初めて物流の世界に触れたんです。そのときはAmazonがすごく伸びていて、「物流施設をつくるとすべてAmazonが借りてくれる」というくらい盛り上がっていました。

その後、もう少しテクノロジーに寄った仕事がしたいと考えて、宅配ロッカーのスタートアップで働き始めます。ロッカーって日本には何十年も前からありますけど、アメリカでは2015年くらいに出てきたAmazonロッカーが始まりだと言われています。それまでは、アパートにはリーシングオフィスがあり、そこにいるコンシェルジュが郵便物を受け取ったり、管理していたんです。

Amazonロッカーを置くことで、「管理するコンシェルジュの人件費がかかりません」というソリューションが生まれたのですが、アメリカで同じようなビジネスをやっている会社が数社あり、そのうちの1社でインターンをすることにしたんです。

従業員50人くらいの会社で、宅配ロッカーのビジネスをやっていて、「なんだかまた物流と縁があるな」と感じていました。せっかくだから、ここで本気で仕事をしようと思い、学校卒業後にインターンからフルタイムに転向することにしたんです。ところが、そのときアメリカでは大統領が変わるタイミングで、外国人へのビザの支給が一気に厳しくなってしまいました。私のまわりの留学生の友人も、みんな自国に戻るという状況になり、私も日本に帰ることにしたんです。

ビザが取得できなくて帰ってきたので、帰国したときは、無職��なんですよね。じゃあ就職活動をすれば良いのですが、興味が持てる仕事をなかなか見つけることができなくて。感覚的な話になるのですが、「これだ!」とハマるものがなくて、私としても面白くないわけです。

すると、だんだん「留学して、MBAも取ったのに、なんでこんなことやってるんだろう」と思うようになってきたのですが、そのときに改めて起業にチャレンジしようという気持ちになったんです。

気持ちを切り替えていろいろと動き始めたところ、ある外資系企業のバイスプレジデントの方からLinkedinで連絡が来たんですよ。「日本で新しいプロジェクトを始めるので、フリーのコンサルタントを集めています。あなたも参加しませんか」というもので、これも何かのきっかけになると考えて参加することにしたんです。

実際に参加してみると、そのプロジェクトがとても面白かったんです。しかも、外資系企業の外部スタッフという契約だったので、アメリカの相場で報酬が支払われていて、けっこうな金額だったんです。それまで無職だった私は、フリーのコンサルでお金を稼ぎながら、起業に向けてビジネスモデルを考え始めました。

ビジネスの大きな流れがあると思っていて、その流れを踏まえながら考えていきました。具体的には、Salesforceから始まる営業系SaaSが大きなトレンドになっていて、次にLinkedInなどの人事系DXがあって、その次にはどんな波が来るだろう?という観点です。

この観点を持ちながら、それまでの自分のキャリアを思い返してみると、私の周辺には「物流」というキーワードがあったと思ったんです。客観的に見てみると、世界ではAmazonがECで大きく成長していましたし、日本では配送業者さんが宅配物を放り投げてしまうというニュースが流れた時期でもあって。「物流」という領域が拡大していて、だからこそこれまでは見えていなかった課題も出てくるようになってきたと考えました。そこで、物流に関わるビジネスモデルを考え始めたんです。

物流という大きなくくりだと考える対象があまりにも広いので、できるだけ小さい範囲にして、まずは「荷物の受け取り」というひとつの問題にフォーカスして考えていきました。きっかけは、コンサルとして参加していた外資系企業のプロジェクトです。

当時、ある保険会社でDXの仕事を担当していたのですが、そのなかでペーパーレスを進めるという話がありました。紙のやり取りからデータのやり取りに切り替えれば、情報の管理もしやすくなるし効率化も進むのですが、業務フローを変更することに対する心理的な抵�抗とかがあってなかなか進まなかったんです。そのときに、紙を残すか、すべてデータにするか、といった極端な話ではなく、その中間にある「まずはモノをちゃんと管理する」という落とし所があるんじゃないかと考えました。

MBAの勉強をしていたときに、学生寮に住んでいたのですが、そこにはリーシングオフィスみたいなものがあったんです。私宛の荷物を受け取ってくれて、「荷物が届いたよ」と連絡をくれるのですが、「日本の企業にはこういう仕組みがないな」と思ったんです。

そこで、「荷物を受け取って、管理して、連絡する」というサービスのランディングページをつくってWeb上に出してみたら、3社から問い合わせがあったんです。社名は言えないのですが3社とも大手企業で、ニーズがあるということがわかったんです。

さっそく商談に行ったのですが、「まだアイデアだけでプロダクトはありません」とお伝えすると、3社のうち2社からは「なんだ、期待してたのに」と怒られてしまって(笑)。残りの1社は「プロダクトをつくったら買いたいから、絶対に形にしてください」と言ってくださって、そこで初めての契約が獲得できたんです。

プロダクトをつくらなきゃいけないということで、まずはフリーのコンサルタントとして稼いだお金を使うことにしました。

参考になったのは、インターンをしていたときの宅配ボックスの社長の話です。当時、「そういえば起業のときのお金ってどうしたの?」と聞いたことがあったんですよ。そしたら「そんなの自分でどうにかするんだよ。日本円で3,000万円くらい貯めて、それでプロトタイプをつくり、それを持ってベンチャーキャピタルをまわってお金を集めたの」と教えてくれたんです。その話を思い出して、「自分のビジネスプランだから、まわりを頼ってばかりじゃいけない。自分のお金を使おう」と考えたんです。

収入の半分は開発費にすることに決めて、コンサルタントの仕事を続けながら、知り合いに声をかけたり、海外のオフショア開発の会社を探したりしました。それでも足りないお金はどうにか調達しなくちゃいけないので、アクセラレーションプログラムに参加したりしたのですが、なかなか良い感触が得られませんでした。

「やっぱり自分の力だけでやるしかないか」と思っていたときに、ニッセイキャピ��タルの『50M』というアクセラレーションプログラムがあることを知ったんです。このプログラムは、プレゼンするときの資料がすごくシンプルで、白黒のスライドを出すだけでOKというものでした。過去に応募したどのプログラムよりもエントリーの手間がかからないものだったので、「チャンスがあるなら応募だけでも」という気持ちでエントリーしたら、採用してもらえたんです。

それまでのプレゼン資料は、大きなことを言っていたのだと思います。「物流業界全体を良くする」みたいな壮大なビジネスプランを描いていたんです。全部をやろうとすると数十億円みたいな資金が必要になるプランで、「本当にできるの?」「何か実績はあるの?」と突っ込まれると返せなかった。

でも、『50M』に応募したときの資料は、そもそもスライドの枚数がすごく少ないので、内容も具体的で、当時の身の丈にあったものでした。「まずは荷物の受け取りの部分にフォーカスして、ちゃんと管理できるようにする。以上」みたいな感じの資料で、「すでに反響ももらっていて、大手企業ばかりです」とプレゼンしたんです。

カラフルで作り込んだものではなく、白黒で少ないスライドだったのですが、その分、必要な�情報だけしかなくて。ニッセイキャピタルの方が、本質の部分だけを見ようとしているとわかって、個人的にはけっこう衝撃を受けたことを覚えています。

このプログラムを通じてベンチャーキャピタルとのお付き合いが始まり、プロダクト開発に必要な資金面の支援を受けられることになりました。

『トドケール』というプロダクトや『クラウドメール室』というサービスを提供していますが、これは私が描いていた物流全体の課題解決のうちのごく一部を形にしたものになります。

お客様はいわゆる大企業がほとんどで、従業員数で言うと300名から数万名です。取引先からの荷物を受け取る、取引先に荷物を送る、支社や拠点、グループ会社宛に社内便を使う。こういったことを頻繁に行なっている企業がお客様になります。

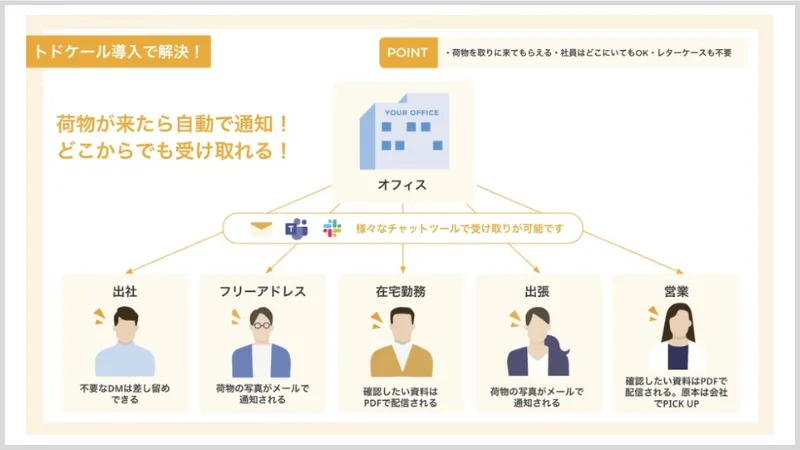

まず最初にフォーカスしたのは、荷物を受け取る部分です。『トドケール』を使うと、荷物をデータで管理することができ、どこにいても受�け取ることができます。そうすることで、「あなた宛ての荷物があるので受け取りに来てください」と連絡しなくてもいいですし、受け取るために出社する必要もありません。

多くの会社では荷物の受け取りやその後の仕分けをメール室の方が担当しています。その方たちに使っていただくのが『トドケール』ですが、ユーザーの声を集めてプロダクトに活かしたいと考え、メール室業務をアウトソーシングで受託する『クラウドメール室』というサービスも提供しています。

実際にメール室業務を引き受けることで、プロダクト開発に必要な気づきを得ることにもあります。『クラウドメール室』で得られた気づきを活かし、『トドケール』にオートメーション機能や省力化機能を追加していく。これをくり返すことで、サービスのクオリティを高めていくというモデルになります。

また、大手企業の中にはメール室やその周辺機能を丸ごと外注したいというニーズもあります。荷物の仕分けだけではなく、受付業務やファシリティマネジメントといった業務も含めてです。そういうニーズに対応するために、コクヨ&パートナーズ様と連携し、業務プロセスの設計や業務そのものをBPOで引き受けるというサービスも�提供しています。

大手企業のメール室には、たとえばご年配の方でデジタルな業務に馴染みのない方もいらっしゃいます。いきなり『トドケール』を使いこなすのは難しいというケースもありますので、活用するための研修をしたり、スタッフの育成をしたり、そういうこともやっています。

荷物を受け取るという部分にフォーカスすると、たとえばですが『トドケール』と『クラウドメール室』をセットでご利用いただくと月に数百万円かかります。これを自社の社員でやる場合、大手企業だとメール室に5〜6名くらいが在籍していることが多いので、月給30万円+社会保険などで月に数百万円です。少しコストメリットが出る場合もありますが、そこではなく、先々を見ているお客様が多いです。

どういうことかと言うと、メール室の業務を担当するのは若手じゃない場合がほとんどで、多くは定年退職されたシニアの方です。つまり、人材の確保が難しかったり、業務が属人化していることが多いので、持続性に懸念があるんです。

そのため、�いまのうちからシステムで管理するようにして、荷物を受け取ったあとの仕分けや社内での通知をデジタル化しておく。そうすることで、省力化につなげたり、これまでの履歴を残して属人性を下げていくことが可能になります。

荷物を受け取る側にも業務の効率化というメリットがあります。たとえば営業のAさん宛てに荷物が届いたとするじゃないですか。これまでは「荷物が来ています」と連絡があり、受け取るために営業先からオフィスに戻る必要がありました。でも『トドケール』ならPDFで中身を確認することができるので、業務効率があがりますよね。

また、取引先から「社長が交代しました」とか「本社が移転しました」という挨拶状が送られてきます。契約書を郵送する会社さんもまだまだ多いです。大企業がだと本社一括で荷物を受け取り、そこから社内便で支社に送り直したりするのですが、手元に届くまでにタイムラグがあったりします。

そうしている間に「先日契約書をお送りしたのですが確認いただけましたか?」とか取引先から電話がかかってきたりする。これまでは「まだ手元に届いていないので、届き次第折り返します」と言っていたと思うのですが、『トドケール』であれば電話しながら画面で確認ができます。タスクを持ち越すことなく、その場で完結できるので、これも現場社員の方の業務効率向上につながるはずです。

「荷物が届いていたと連絡が来ていたな。取りに行かないと」とか「あの会社に折り返しをしないと」とか、一つひとつは小さなことですが、これがたくさん積み重なると効率に大きな影響を与えるようになります。システム化することで、こういった細かいタスクを発生させないようにして、全体の生産性を上げたいというお客様が多いです。

私がコンサルをしていたときも、お客様から荷物が届いたときにすぐに回答できないことがありました。顧客との関係性を良好に保つという観点だと、荷物が届いたらすぐに中身を確認して連絡を入れた方がいいのですが、どうしてもタイムラグが出たりするので、明確なペインなんですよね。

いまフリーアドレス制を導入している企業が増えてきたと思うのですが、デスクが固定されていないから荷物が届いても持っていくことができません。社員用のレターボックスを導入している会社もありますが、それなりに場所を取ってしまいます。

また、少し細かい話になるのですが、社員用のレターボックスはオペレーションが悩ましいんです。たとえば、五十音順にボックスを割り当てる運用の場合、入退社があるたびに整理する必要があります。「野口」「野島」「野田」という社員がいて、「野島」が退職したとします。すると、これまで「野島」が使っていたボックスを「野田」に割り当てて、「野田」以降も全員繰り上げるとか。面倒だから整理しないとすると、歯抜けになりますし、新しい社員が入ったら、また別のスペースにレターボックスを置かなくちゃいけません。「2025年4月以降に入社した人はここにレターボックスがあります」といった運用になり、スペースも使ってしまうし、オペレーションも複雑化してしまうんです。

不動産賃料があがっている中で、オフィス内のスペースをどのように有効活用するかは企業としても大切なテーマです。そういったコストマネジメントの観点で導入いただくお客様もいらっしゃいますね。

荷物の受け取り以外では、「荷物を送る」と「社内便」です。これは『クラウドメール室』でBPOをしてわかったことなのですが、結構根深い課題があったんです。

取引先に荷物を送ったり、社内便を使う場合、会社が契約している運用業者さんの伝票を使うことが多いと思います。送り主が自分の都合に合うものを選んで、伝票処理をするのですが、総数はわかるけれど詳細が把握できなかったんです。

大きな会社になると、月に数百万円のコストがかかっているのに、どの業者さんにいくら使っているとか、事業部ごとの利用数とか、詳細がわからない。そのため、数百万円が適正なコストなのか検証できないんです。

会社によっては、申請書を書いて出すとか、部門に割り当てられたコードを書いて申請するとか、状況把握のためにいろいろ努力されていますが、それを集計するのも工数がかかるので、「こういうのを全部システムで管理できないですか?」というリクエストをもらったりしていました。いまは、「すべて記録を残す」という機能を追加したβ版をご利用いただいていますが、ゆくゆくはしっかりとコストコントロールできるようにしていくつもりです。

社内便も同様で、「これまで現状把握ができなかったのでシステム化したい」という声があり、ログが残るように機能追加をしました。これまでは、たとえば出張に行ったときに買ってきたお土産を社内便で送るみたい��な、業務に直接関係ないことに使われるケースがあったみたいです。ただ、モニタリングされているのでそういった使われ方は減ったようで、適正値に近づいているお客様もいらっしゃるようです。

やはり世の中の大きな流れがあったのだと思います。売上を伸ばすために営業系SaaSが台頭し、社会全体でDXが叫ばれるようになり、そして近年では労働力不足や不動産市場の高騰などがますます注目されるようになりました。時代の流れやトレンドが、これまでとは違う分野にも移ってきて、私たちのサービスがうまくハマったのだと思います。

大手企業の荷物の受け取りに関して言えば、正直目立たない領域です。そのため、わざわざそこに特化する会社がなかったということだと思います。

とはいえ、そこにはたくさんの課題があり、多くのニーズがありました。大手企業向けの私たちのようなサービスは、いまのところ目立った競合はいないと認識していますが、いつライバルが現れるかわかりません。そのため、がんばって早くマーケットを取りに行きたいと考えています。

そうですね。2024年の終わりにリリースを出したのですが、サービス開始以来、導入企業数もユーザー数も順調に伸びています。

会社の業績に一番ヒットするのは荷物数で、これまでの累計取扱荷物数は約55万個です。昨年だけで30万個くらいでしたが、規模の大きなお客様との取引が始まればこの数字は大きく増えます。いま顧客開拓を進めているので、2025年の年末までに100万個に持っていくというのが目の前の目標になります。

結論を先にお伝えすると、ネガティブな影響はないと考えています��。もともと、初期のプロダクトをリリースしたのは2019年で、当時はコロナ禍も始まっておらず、現在のようにリモートワークが普及する前でした。その頃から私たちのプロダクトには反響があったので、やはり「受け取る荷物の管理をどうにかしたい」というペインはコロナ前から存在していたのだと考えています。

個人的にちょっと不本意だと思っているのは、コロナ禍になって一気にリモートワークが普及したときと重なったため、『トドケール』がリモートワークを推進するためのサービスだと捉えられていることです。コロナ前から存在しているペインに対するソリューションなので、オフィス出社に戻す会社が増えたとしても、大きな影響はないと考えています。

むしろ、「業務効率を高めたい」「生産性を上げたい」というニーズは今後ますます増えていくと思っています。そんな中で、荷物の受け取りや管理にあるムダに着目する企業は増えていくはずですから、逆に追い風になるのかもしれません。

私はアメリカでいろんな衝撃を�受けてきてたのですが、そのなかの一つにデータサイエンスがあります。シリコンバレーでコンサルタントやアナリストとして仕事をしようとすると、必ず「Pythonは書けますか?」とか「SQLは書けますか?」と聞かれるんですよ。これは膨大なデータを分析して、有益な洞察を得たり、予測を導き出したりする際に必要なんですね。

私は理解できていなかったのでデータサイエンスの講義を受講して勉強したのですが、学んだ結果、データサイエンスがものすごくうまく機能する業界のひとつが「物流」だとわかったんです。

少し専門的な話になりますが、モノを運ぶ際のルーティング(ネットワーク上でデータを宛先に届けるために、最適な経路を選択すること)にデータサイエンスが活用できるんです。荷物を送る側と受け取る側の情報や、どの地点で集荷が発生してどの地点まで届けるのかといった情報、それらをデータ化して、分析し、最適なプロセスを組む。そうすることで、物流をもっと効率化できるのではないかという仮説を持ちました。その仮説に基づいて物流網をつくりたい。これが私が一番最初に描いていたビジネスモデルなんです。

ただ、これをやろうとする��と、とても多くのユーザーがいて、膨大な量の荷物が行き来していて、そもそも自分たち固有の物流網を持っている必要があって、と非常に多くのハードルがありました。そのため、まずは描いている全体のほんの一部である、受け取る荷物をデータで管理するところから始め、その分野のデータを集めているんです。

ゆくゆくは現在のtoBだけでなくtoCにも展開し、もっと多くのお客様にプロダクトを使っていただいて大量のデータを集め、物流企業や配送業者さんと連携して広大な物流網を持ち、データサイエンスを駆使した最適なルートでモノのやり取りを行なう。そんな世界をつくりたいと考えています。

この世界をつくることができれば、たとえば物流企業や配送業者さんにはいまよりも効率的な配送ルートを提供することができます。これができれば、いま直面している人手不足という社会問題が解消に近づくと思いますし、物流企業や配送業者さんの収益性を改善できると思います。もちろん、私たちも少し手数料をいただくことで、自分たちの事業をさらに成長させることができます。最終的にはこんなモデルをつくりたいな、ということを考えているんです。

正直に言うと、エンジニア採用は最も苦戦していた領域でした。10名のチームで、そのうちエンジニアは3名でしたから、どう考えてもバランスが悪い。でも、採用は難しい。そういう状況が続いていました。

ただ、最近は少し状況が変わってきています。まず、少しずつ応募が増えてきたんです。翻訳ソフトが発達しているから職務経歴書に書いてある文章だけではわからないのですが、面接してみると「English OK?」と言われて、「あ、外国籍の方なんだな」とそこで初めてわかるのですが。

幸いなことに私は英語が話せるので、面接で応募理由を聞いてみると、「日本で働きたい。こんなにQOLが高い国はない」と言うんです。私もアメリカで生活していたのでなんとなくわかるのですが、日本は治安もいいし、物価と賃金のバランスが取れているし、食事はおいしいし、確かにQOLが良いんですよね。

日本はアメリカに比べて給与が低いとかニュースで流れたりしますが、私からすれば物価と賃金の両方を見ないと間違えて認識してしまうと思っていて。たとえば、日本だと学生寮の家賃は月に2〜3万円くらいですけど、アメリカだと1,500ドルくらいしますから。これだけ物価が違うから、それは賃金も大きく差があって当たり前だろうと私は思ったりするんです。

エンジニア�採用に話を戻すと、希望年収600万〜700万円で、外国籍のエンジニアからの応募があって、スキルをみると結構高いんですよ。有名な大学のPhD(一般的な博士号のこと。特定分野での専門知識や研究能力を証明する学位)を持っている方とか、シリコンバレーで投資を受けているスタートアップでガリガリ働いていた方とか、そういう方が応募してくれてるんです。

ここで私は考え方を変えることにしました。「エンジニアの採用は難しいと思っていたけど、こんなにも優秀な人たちが仕事を求めている。エンジニアの数が少ないと言ってるけど、それは自分たちが勝手にバリアを張ってるだけじゃないか。仕事を求めている人を拒否する理由が語学なのだとしたら、自分たちが英語を話せばいいだけじゃないか」。そう考えるようにしたんです。

外国籍の方たちは日本という国に魅力を感じてくれているので、そのアセットをちゃんと活用して、自分たちのチームを国際化していこう。そういう方針に切り替えて、たくさん面接しました。中国、ブラジル、エクアドル、ロシア、インドネシアといろんな方とお会いして、どんどん採用を進めているところです。

まだまだこれからなので、やってみないとわからないというのが正直なところです。それに、きっと何かしらのトラブルはあると思います。でも、いまの組織のサイズであれば何かあってもリカバリーできると思っています。

新しい方針はすぐに会社のみんなに伝えました。これをきっかけに、みんなで変わっていこうと。とりあえず英語を勉強して、みんなでTOEICを受けましょうと。

もちろん、ただ「英語を勉強してください」と伝えたわけじゃなくて、そうすることでどのように成長できそうかもセットで伝えました。いろんなバックボーンの人と一緒に仕事をすることは学びが多いと思うし、職場がインターナショナルな環境になったときにちゃんと適応できれば、変化に対応できる人材の証明になると思う。それって、これからの世の中で価値のあることだと思うから、個人のキャリアにとっても絶対にプラスになる。そういうことを伝えたんです。

みんなの反応がおもしろくて、なんだかイキイキし始めたんですよね。新たに挑戦するテーマが出てきたので、どうすればそれをクリアできるか考えてる感じで。スイッチが入って、最近は昼休みにみんなで英語の勉強をすることもありますね(笑)。

そうですね。物流を最適化するという私たちの考え方やそのためのシステムが、最終的には世界中で使われる。そんな状況を目指したいなと思っています。

実は「トドケール」という社名は、将来的にグローバルで展開することを見据えてつけた名前なんですよ。アメリカ人は「Kawaii」という言葉をよく使うのですが、日本語だけどそのまま使えて、「Kawaii」にもフィットするような社名にしたくて。キャラクターもその方向性で考えました(笑)。将来的には、「Did you TODOKER?(トドケールで確認した?)」みたいな感じで使ってもらえるようなサービスにしたいですね。

大切にしてい�ることを一言でいうと、「協調」でしょうか。先ほどリモートワークやオフィス出社というキーワードが出てきましたが、働き方や働く環境というのは今後も変化を続けていくと思っています。いまのやり方がずっと続くわけではなく、状況に合わせて変わっていく。そう考えたときに、一緒に働くチームの中で、お互いにサポートしながら、力を合わせてがんばっていく。そういう価値観を持った組織にしたいと思っています。

価値観としては、会社のVALUEとしてまとめているものが6つあります。どれも大切なのですが、中でもよく口にするのは『境界線を越える』でしょうか。

たとえば、「私は営業じゃないので展示会には行きません」とか、そういうのはナシです。エンジニアであっても、展示会でお客様と話すことでクオリティアップにつながるヒントをもらえるかもしれません。なので、自分からコンフォートゾーンの外に出るというか、変化の機会を取りに行こうというのはよく口にしています。

個人的に、変化することはとても難易度が高いんですよ。私自身、自分が完璧だと思ったことは一度もなくて、どちらかというとダメなやつなんじゃないかと思っているとこ��ろがあるんです。たった数分で終わる作業を3日もやらないことがあったりとか(笑)。

そんな私についてきてくれる社員のみんなには本当に感謝していますし、そんなみんなを見て自分もがんばろうと思えるんです。自分が変化できてきたのは、まわりの人たちから影響をもらえたからだと思っているので、自分なりにがんばって変化して、みんなに刺激を与えられるような存在になりたいと思っています。

企業名:株式会社トドケール

事業内容:オフィス・館内物流を管理するクラウドアプリケーション「トドケール」の開発・運営など

コーポレートサイト:https://www.todoker.com/company

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

私自身、顧客と郵送で書類のやり取りをすることがあるのですが、まだ手元に届いていないタイミングで確認の連絡がきた際は、状況を把握できないためとても気になります。契約書を郵送することもあるので、送り先に無事に届いたのかどうかを知りたいと感じることもあり、同社のサービスは確かなペインに対するソリューションなのだと思いました。 荷物のやり取りをデータ化することで、「状況の確認」といった物理的な工数や「その後どうなったのか気になる」といった心理的な工数をなくすことにもつながると思います。一つひとつは小さな工数かもしれません。ただ、積み重なるとマインドシェアを消費してしまうため、生産性にも影響が出るはずです。地味かもしれないですが、確かな効果が見込めるユニークなサービスだと感じました。

2024.09.12 公開

2025.05.26 公開

2025.05.02 公開

2025.08.22 公開

2024.12.23 公開