アートが廻る。正しく世の中をめぐる。そんな世界を創るために。グローバル企業を飛び出し、トライセラを立ち上げた井口泰。その背景とこれから。

2024.08.01 公開

2024.08.01 公開

株式会社TRiCERA 代表取締役 井口 泰

設立:2018年

事業内容:アジア最大級の現代アートECプラットフォーム「TRiCERA ART」など

KUSABI代表パートナー

兎にも角にも、対峙している(アート)市場がユニークで魅力的です。グローバルにシームレスにつながった巨大市場。当該領域におけるグロース企業は世界的にもレアですが、同社はその挑戦権を持つ数少ないスタートアップの一社。PMFに目途がつき、いよいよこれから本格的なグロースフェーズに入ります。なお、現状はアートの売買・流通を主な生業としていますが、他にも複数のビズデブ構想があり、TAMの大幅な拡張も視野に入れています。

母親が舞台役者とダンサーをしていて、姉はピアニストを目指しているという家庭で育ちました。私も小さなころは子役をしていたんです。そのため、演技や演奏を通じて自分を表現することが身近な環境だったと思います。

関西の大学を卒業して、就職したのはグローバ��ルな音響機器メーカーです。普通は営業職とか、企画職とか、職種別に役割がわかれていることが多いじゃないですか。ただ、私が入社した会社はちょっと変わっていて、国別に担当を決めるというスタイルだったんです。そのため、入社1年目からマーケティングやロジスティクス、ファイナンスなど、本当に幅広い業務を経験できました。2年目からはアジア地域の予算策定も担当することになって、手探りの部分もありましたが、「どうすれば事業が成長するだろう」ということを自分なりに考えて仕事をしていました。当時の睡眠時間は3時間くらいで、過労で倒れたりしました。「ここまでやったら身体に影響が出るんだ」とわかったことが学びでしたね(笑)。

次に働くことになったのは、電子機器や産業機器メーカーであるシーメンス株式会社です。転職後、社内に存在するさまざまな情報を連携して一元管理する仕組みを企画・開発したのですが、高く評価していただきました。確か、当時日本国内には2000人くらいの社員がいたのですが、そのうちの2人しか獲得できなかった最高の人事評価をもらうことができました。

シーメンスでは主に医療機器部門を担当していました。検査用の診断装置とかなんですが、納期についてはめちゃくちゃシビアなんです。仮に不手際があって納期が遅れたりすると、検査を待っている患者さんの治療スケジュールに影響が出てしまうわけです。すると、予定していた手術ができなくなってしまい、最悪の場合は生命を危険にさらしてしまうリスクが出てくるんです。そのため、企画・開発に携わった情報連携・情報管理の仕組みを使って状況を細かく把握しながら、なにがなんでも絶対に納期を遅らせないという気持ちで働いていましたね。めちゃくちゃプレッシャーがありましたが、細かい部分まで詰めて考えながら仕事をするということで相当鍛えられたと思います。

株式会社ナイキジャパンに転職後は、「Inventory Analyst」という仕事をしていました。シューズやアパレル商品の受注情報をセールス部門からヒアリングして、マーケティング部門とのやり取りでは販売戦略やトレンド予測といった情報を受け取り、店舗での売れ行きにも目を配りつつ、できる限りムダが出ない最適なサプライチェーンをつくるというのが私の役割でした。出荷率や店舗からの返品率といったKPIをビジュアル化して、それぞれの関係性を分析し、廃棄コストを大幅に削減するなど成果を出すことができましたね。結果的にオペレーション領域で最年少マネージャーになり、国内のサプライチェーン統括を任せてもらうよ�うになりました。

ナイキで働いていたときに、世界中の従業員のうち12人しか選ばれない次世代幹部候補になったことがありました。そして、アメリカでの研修プログラムに参加した際に、ナイキの創業時を知るレジェンド社員と会話する機会があったんです。

その方からは、こんな話をしてもらいました。「イノベーションを起こそう!と考える人にはイノベーションは起こせない。何か一つ、どんなものでもいいから価値を提供し続ける。その行為に執着すること。そうすることで結果的に起きるのがイノベーションだと思う。ナイキだって、最初からイノベーションを起こしてやろう!と考えていたわけじゃない。走りやすいという価値をアスリートに提供するにはどうすればいいか?これだけをずっと考え続けていたんだ。会社や上司・同僚、いまの役職・役割とかは取っ払って考えてみて欲しい。自分がずっと執着し続けたい、本当にやりたいことは何か?」

思い出したのが私の育ってきた環境です。子役としては成功できなかったんですが、芸能や芸術にはずっと関わっていきたいと考えていました。実はいまでもゆくゆくは俳優をやってみたいと思っているくらいです。芸能や芸術は自分にとって情熱を注げる対象ではあるものの、一方でアーティストとして生計を立てるのは難しい世の中だということもわかっていました。子役の世界なんて、成功するのは1%未満と言われていたくらいですから。

そこで考えたわけです。どうにかしてこの状況を変えられないだろうか。アートやアーティストにとって、より良い状況とは何かを考え、カタチにしていく。そこに自分は執着し続けよう。そう決めて、日本に戻ってすぐに退職届を出したんです。

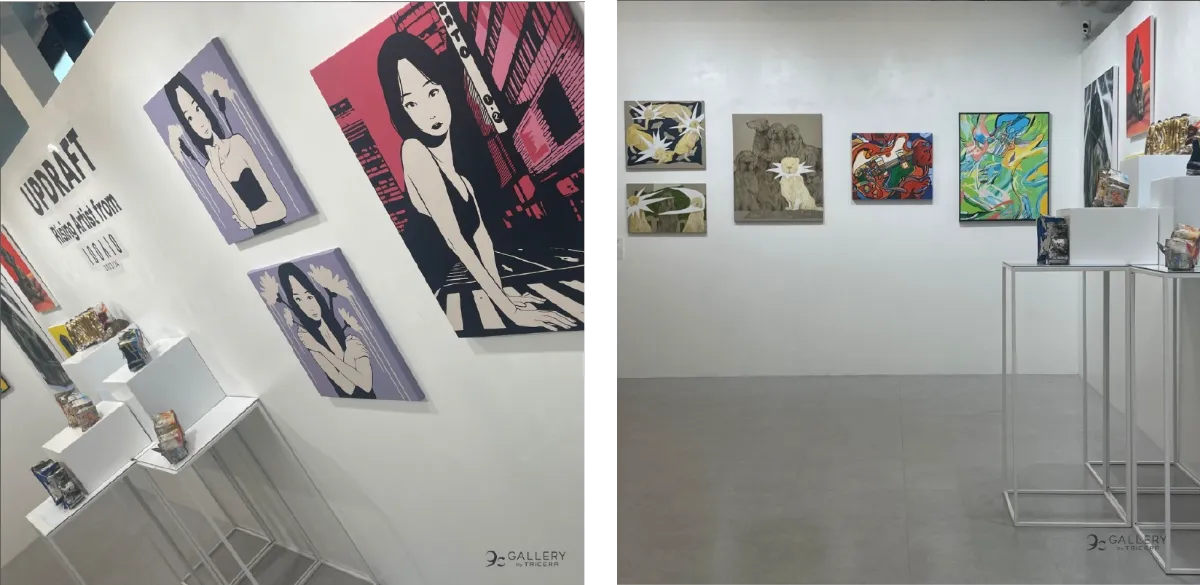

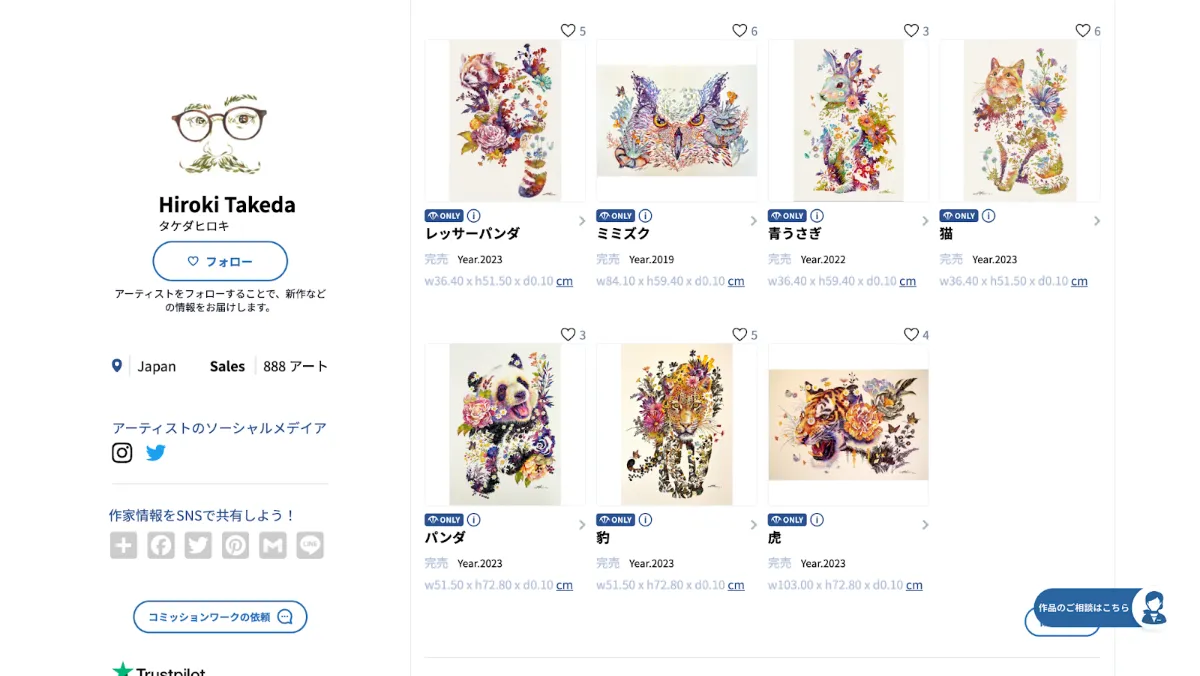

2018年に会社を立ち上げ、ギャラリーの展開や現代アートのマーケットプレイスの運営をはじめました。マーケットプレイス「TRiCERA ART」は、世界中のアーティストが絵画や写真、彫刻といった作品を出品し、世界中の購入者がオンライン上で決済できる仕組みです。

国境に関係なく取引が生まれていて、「TRiCERA ART」内の取引の3割は国をまたいだものになっています。10,000名弱のアーティストが約105,000 点の作品を出品しており、月間の流通額は1億2,000万円ほどになりました。

とはいえ、アートというと価値がわかりにくいという方もいるかもしれません。物差しがないというか、適正価格が置きにくいというか。作品には値段がついているわけですが、なぜその値段なのかを論理的に説明できる人はほとんどいないのではないかと思います。しかし、私たちはグローバルなマーケットプレイスを運営することで、この不透明な部分をクリアにできると考えています。

というのも、グローバルでの取引を分析することで、国やエリアに関係なく、その作品の相場を把握することができます。たとえばですが、100万円で出品しても買い手がつかなかった絵があったとします。100万円では売れなかったので価格を見直し、10万円にしたら売れた。そうなると、この作品の相場は10万円ということになります。少なくとも100万円ではなかったということがわかるわけです。こういったデータをこれまでに10万点以上のマーケットプレイス上で蓄積してきました。それ��に、社内にはアートの価値を分析し、評価する専門チームもあります。そのため根拠を持った価格設定が行なわれ、その上で取引することができるのです。これは一朝一夕にできることではないと考えていまして、当社の独自性のひとつとしてコアコンピタンスになると思っています。

グローバルでの取引を実現するために、これまでに培ってきたサプライチェーンの知識やオペレーションを磨いてきた経験がとても役に立っています。たとえば日本から海外にアート作品を運ぶ場合、輸送プロセスをどう繋ぐか。デリケートなアート作品においてコンディションを維持したまま購入者にお届けするにはどのような梱包材を使うべきか。輸送時の注意点や納期を守るためのポイントは何か。過去の経験から、これらを理解しているというのは大きな強みだと思っています。

「TRiCERA ART」に出品することで、アーティストとして長く活躍できるようになると考えています。

国内・海外問わず、さまざまなアーティストの作品が「TRiCERA ART」の中にあるわけです。すると、競争原理が働きます。作品そのものの質、アーティスト本人の人間性やその人自身が持っているストーリー。そういった「個の魅力」での勝負になります。グローバルな競争環境の中では、たとえば日本での知名度なんてほとんど意味を持たないでしょう。

「アートが好きだ、アートの購入を考えている」という人が世界中から訪れるわけです。その人たちに興味を持ってもらうためにも、競争に勝つためにも、アーティストは作品の価値を高めることや自身の魅力を磨くことに専念できるはずです。それはつまり、アーティストとしての体幹が鍛えられることだと思います。きちんと生計がたてられるようになり、結果的にアーティストとして長く活動できるようになると考えています。

セールスやマーケティング、エンジニア、ディレクターなど、多くのポジションがあります。美大出身者や大手物流企業出身者、グローバルなマーケティング経験者などバックグラウンドはさまざまですが、アートの可能性を信じて、アートの魅力を世の中に広げていくことにおもしろさを感じているメンバーばかりだと思います。

当社の顧客となるのは、作品を出品してくれるアーティストと、購入してくれる購入者です。作品は、初めて販売される一次流通と、購入者の手元にあったものを再び販売する二次流通があります。一次流通の販売価格は数万円から十数万円がボリュームゾーンですが、二次流通の場合は数百万円です。複数の切り口があるため、各自が状況に応じた役割を担ってくれています。

たとえばセールス。新規購入者の開拓を行ないますが、一次流通の作品購入を考えている人と二次流通の作品を買いたい人とでは層が異なります。前者はWebの検索エンジンやSNSから集客することがほとんどで、後者の場合はほぼ紹介です。営業する対象に合わせてアプローチ方法を考えることが重要ですし、アートをいま以上に世の中に広めていくためにも、定期的なフォローを通じて関係性を構築していくこともポイントになります。

アーティストの集客方法もいろいろです。問い合わせをいただくこともあれば、当社からSNSなどを使って直接スカウトすることもありますね。「TRiCERA ART」の契約アーティストにするかどうかは、社員みんなで議論したり、ギャラリーのグループ展に参加してもらって反応を見たりしています。

将来有望なアーティストの発掘を進めたいので、まずは日本から注力していこうと考えています。

「TRiCERA ART」に出品してくれるアーティストの開拓や購入者の獲得のためにも、少しずつ事業を大きくしていく予定です。まず国内では、大阪や福岡といった100万都市への進出を予定しています。そして海外では、アジアを皮切りにヨーロッパ、アメリカへと広げていきたいですね。長期的な展望としては、現代アートを軸にしたエコシステムをつくりたいと考えています。

この考えを実現するためには、やらなければいけないことがいくつもあります。たとえば「アートは資産である」という考え方をもっともっと広めること。

日本では馴染みがないかもしれませんが、欧米ではアートは資産として認められています。欧米の金融機関にはアートの評価機能がありますから、アートを担保にローンを組んだり、融資してくれたりするんです。アートは資産であるという考え方が日本にも定着すれば、購入者の裾野が大きくなり、アート関連の市場が拡大すると考えています。すでに当社では、セールスが購入者向けにポートフォリオ作成サービスを行なっています。アートを資産として運用するときにどのような資産バランスが望ましいか、定量的な分析結果に基づいてポートフォリオを組み、提案しているんです。この活動を続けていくことで、「アートは資産」の考え方を広めていきます。

また、アーティストのキャリア形成サポートも長期的にやらなければいけないことのひとつです。アーティストをタレント、私たちを芸能事務所だとすると、所属タレントをどのように育成し、売り出していくかに、主体者として関わっていくわけです。知名度を高めるのが良いのか。作品を購入いただいて実績を残すことで自信をつけてもらうのが良いのか。育成のフレームワークは作成してあるので、今後はアーティストのキャリア形成にも力を入れて行きます。

適正価格で取引ができるマーケットプレイス「TRiCERA ART」があり、金融資産としてのアートが市民権を持つ。そして、キャリア形成サポートを受けた若手アーティストが育ち、次々に作品を出品する。この状態をつくることができれば、アートの流通量が増え、アーティストにも投資が回り、新しい作品が生まれ、さらに次の投資につながるといった循環が生まれます。そうすることによって、アートの市場が盛り上がり、結果として世の中をもっと豊かにできると考えています。

少し大きな話になるかもしれませんが、世の中を支える両輪は経済と文化だと言われています。片方だけではダメ。バランスを崩してしまう。だから、両方の車輪がしっかりしていることが重要なんです。

経済的に豊かになりたいという人はたくさんいますよね。ただ、文化的に豊かになりたいという人はまだ少ないのではないでしょうか。つまり、極端ですが、いまの世の中はバランスが崩れている状態だと思うんです。

私たちが考える現代アートのエコシステムがあれば、文化的な豊かさが�底上げされるはずです。いわゆる「三方よし」じゃないですが、売り手にとっても、買い手にとっても、世の中にとっても、プラスになる。この状態が実現するまで、がんばっていきます。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

インタビューの中で井口社長から問題が出ました。「たとえば300万円で買った絵画があるとします。それを1億円で売って欲しいという人が現れた。しかし、その絵画の相場は500万円。あなたならいくらで売りますか?」井口社長はこう続けました。 「これは絶対に500万円で売るべきです。なぜならフェアだから。公平で健全な取引を重ねないと市場は成長しません。尊敬される業界や会社って、物事に対してフェアだと思うんです。なので、我々もそうありたいと考えています」井口社長は、パワフルかつロジカルで、そして人当たりが良く快活な印象を持ちました。一方、経営者として根本にあるのは、世の中に対して誠実で正直でありたいというまっすぐな考え方。それを感じられた取材でした。

2024.08.01 公開

2025.04.11 公開

2024.11.26 公開