コロナ禍。全国からのSOS。対応するほど膨らむ赤字。資金ショートの危機。すべてを乗り越えたビビッドガーデン秋元の、決断の核にあったもの。

2025.03.03 公開

2025.03.03 公開

株式会社ビビッドガーデン 代表取締役社長 秋元 里奈

設立:2016年

事業内容:全国の生産者から食材や花などを直接購入できるオンライン直売所『食べチョク』の開発・運営

株式会社Leaner Technologies 代表取締役

ビビッドガーデンは、BtoCの食の流通に革新をもたらすプラットフォーマーです。弊社リーナーはBtoBの購買体験を変革することを目指しており、領域は違えど『買い物』という領域では同じ目標を持っています。生産者と消費者を直接結びつける『食べチョク』の取り組みは、食の未来を切り拓く可能性に満ちており、ぜひ一緒に買い物の仕組みを改革していきたいと強く感じています。

小学生のときは、将来漫画家になりたくて、教室の端っこでノートにマンガを書いているようなキャラでした。目立たない存在で、自分に自信がないタイプだったと思います。塾に通っていたんですけど、順�位を貼り出す塾だったので、「せっかくなら上の順位を取りたい」みたいな気持ちでコツコツ勉強していました。

中学生になって運動部に入り、少し社交的になったと思います。「この高校に行きたい!」という目標ができて、がんばって勉強していました。高校生になると、テストのたびにランキングが出る学校だったので、順位を意識して「絶対に1位になる!」という想いが芽生えました。負けず嫌いな性格になったのは、中学や高校くらいからだと思いますね。

大学では理工学部だったのですが、当時は金融に興味を持っていました。就職活動のときは日本銀行とか東京証券取引所、大手の証券会社を受けていました。小さい頃から母に「安定した職に就きなさい」と言われていたことも影響していたと思います。

実家はもともと農家だったのですが、そのときはもう農地は使っていなかったんです。そもそも農業で生計を立てるのは簡単ではないですから、そういう背景もあって母としては公務員とか銀行員とか、つぶれない会社に入って欲しかったんだと思います。私もそのつもりで金融系の大手を第一志望に就職活動をしていました。

就職活動中のとある日に、友人からたまたま「お寿司を食べに行こう」と誘われたんです。行ってみると、それがDeNAの会社説明会でした。説明会の会場で無料でお寿司が出るイベントだったのですが、そこで南場さんがお話をされていました。それが、簡単に言うと「社会に出たらたくさん失敗してたくさん成長しましょう」という話だったんです。

私が志望していた金融業界は、業務的にも誤りがあってはいけないので、当たり前ですがミスがないように仕事をすることを良しとしていました。キャリアパスもある程度明確で、減点されないようにしっかり仕事をして、社会人として階段を登って行くイメージでした。

ただ、そのときの南場さんのお話は真逆でした。「仕事を通じて人は成長すると思います。だから、たくさん挑戦してたくさん失敗してください。挑戦や失敗からは多くを学ぶことができるし、その分だけ成長します。みなさんが成長したら、それだけ会社の利益になりますから」。そんな内容だったと思います。当時の私には本当に衝撃的で、「この会社で強くなりたい。成長したい」と思ったんです。

3年半在籍していましたが、いろんな部署を転々としていました。合計で4部署を経験したのですが、営業やサイトづくり、新規事業開発、マーケティングなどに関わっていました。

「挑戦を通じて成長できる」というのが私の入社理由のひとつなのですが、すぐに実感しました。入社半年でいきなり営業チームのリーダーを任されたことがあったんです。ほとんど営業をしたことがないのになぜか私がリーダーで、社員1人と派遣社員やアルバイトの方を合わせて8人くらいのチームでした。

まだほとんど成果を出せていないのにマネジメントをすることになったので、「どうすればいいか?」をたくさん考えて、必死でした。「ライオンは子どもを崖から突き落として育てる」みたいな話がありますが、まさにそういう感じです。

営業をやって、サイトづくりや新規事業づくりに携わり、その後に宣伝部でマーケティングをやることになりました。担当したのは『キン肉マン』のソーシャルゲームで、私の役割は宣伝の責任者でした。マーケティング予算に数億円かけて、テレビCMもやるようなタイトルで、その宣伝の全責任をマーケティングをやったことがない私が背負うことになったんです。

まず『キン肉マン』についてよく知らなかったので、漫画喫茶に泊まり込んでコミックを全部読みました。作者のゆでたまご先生のイベントがあれば参加させてもらい、とにかく必死にキャッチアップしました。宣伝もやったことがなかったのですが、責任者なので何とかするしかない。自分で勉強したり、わかる人を見つけて相談に乗ってもらい、どうすれば成果が出るかを常に考えていました。

DeNAに在籍していたのは3年半ですが、本当はもっと長かったんじゃないか?と感じるくらいあっという間で濃密な時間でした。

自分発でやりたいことが見つかったからです。DeNAで必死に仕事をしていましたが、自分の中から出てくる「これがやりたい!」にはまだ出逢えていませんでした。

個人的にも「心からやりたいと思えることを見つけたい」と思うようになって、いろいろと探し始めたんです。それが宣伝部に異動したころでした。部署のみんなに自己紹介をする機会がある度に「実家は農家です」と言うと、珍しいからか、みんなのリアクシ��ョンが毎回すごく良かったんです。

そしてその度に「農家なんだけど、もう農地はないんだよな」とか、昔の気持ちを思い出しました。実家に行ってみると、農地だったところは以前よりも荒れていて、、、。その変わってしまった景色を見たとき「なんとかしたいな」と心の底から強く思いました。

そのときはDeNAを辞めるのではなく、副業とか、会社の新規事業で農業に関われたらいいなという気持ちでした。そして、週末を使って農業の勉強会に出たり、いろんな農家さんに会いに行って農業について教えてもらうことを始めたんです。

『キン肉マン』で絶対に結果を出したいと思いながら、農業のことも気になる。そんな状態が1ヶ月くらい続きました。私は器用ではないので、同時にふたつのことを動かすのは難しくて、だんだんモヤモヤしてきたんです。

結局どうしたらいいかわからなくなってしまって、起業していた後輩に相談しました。後輩からは「そこまで農業のことを考えているんだったら、起業すればいいじゃん」と言われて、そこで初めて「起業」というワードが出てきてとてもスッキリしたんです。1ヶ月くらい悩んでいたのに、後輩と話した1時間で気持ちが非常にクリアになって、すぐに上司に伝えました。『キン肉マン』のプロジェクトをやり切って、しっかりと引き継ぎをして、そして2016年にビビッドガーデンを立ち上げたんです。

生産者と消費者をつなぐプラットフォームで、私たちは「産直EC」と呼んでいます。オンラインの直売所と言うと、イメージしやすいかもしれません。

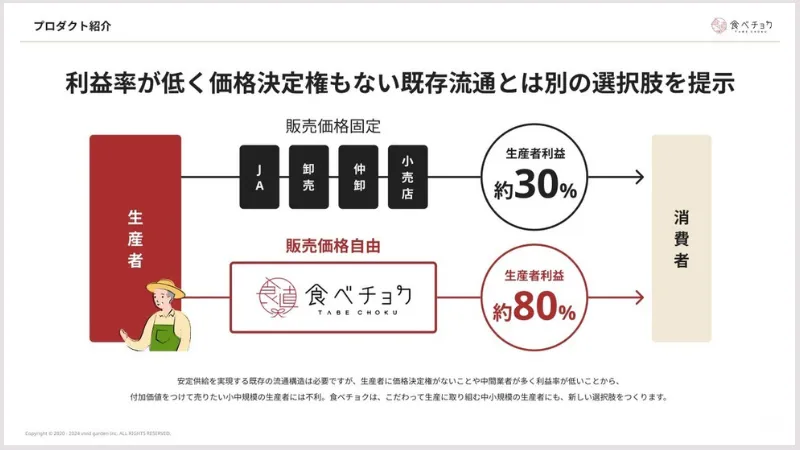

農業にはもともとJAさんがつくった仕組みがあって、生産者は一定の収穫量や品質を担保できれば安定的な収入を得ることができます。この仕組みがあるおかげで、私たちは一年を通じてスーパーでいろんな農作物を買うことができます。

ただ、農業は規模が大きくなればなるほど収益性が高まっていく産業だと言われています。一定の収穫量や品質を担保するためには、それだけ設備や人員に投資しなければいけなくて、中小規模の農家さんにはなかなか難しいのが現状です。加えて、安定供給のために販売価格は固定という前提条件もあります。これらの条件をクリアできるのは大規模農家さんがほとんどです。

日本の農家の内訳を見てみると、94%が中小規模だと言われています。こだわりの農作物をつくるのですが、大量生産できないので既存の流通に乗せることができない。結果として、経済的なリターンを得ることができない。そういう農家さんがたくさんいるんです。

その課題を解決するためにつくったのが、「食べチョク」です。生産量は少ないかもしれませんが、こだわりを込めてつくられている農作物はたくさんあります。スーパーに並んでいるものと比べて少し形がいびつでも、少し値段が高くても、味が良いものがたくさんあります。そして、そういう農作物を求めている消費者もいます。双方を直接つなげる場所があれば良いなと考えて、つくったのが「食べチョク」です。

中小規模の農家さんはたくさんあるので、「食べチョク」を通じてこだわりの農作物がたくさん売れて、農家さんが元気になり、日本中に色鮮やかな農地を取り戻したいという想いから、社名を「ビビッドガーデン」にしました。

会社を立ち上げて、いろんな人の助けを借りながら「食べチョク」をつくっていったのですが、一緒にやる仲間が欲しくて社員の採用を検討していたんです。�前職ではいろんな部署を経験していましたし、自分で言うのも変ですけど結構顔が広いほうだったので、「誰かが手伝ってくれるだろう」と思っていました。でも、フタを開けてみると「週末なら手伝えるよ」みたいな人が多くて、いまの会社を辞めてまでビビッドガーデンにコミットしてくれる人はいませんでした。

私の中でも、「うまくいかないかもしれないし、その人の人生を巻き込めないな」みたいなモジモジしたところもあって、起業家なのに強く誘うこともできず(笑)。最初の1年くらい社員はゼロでしたね。

「食べチョク」をリリースして、いよいよ自分だけでは無理だと思い、本気で採用しないとダメだということでいろんな求人サイトを使って募集を出したんです。知名度があるところも、そうじゃないところも、合わせて50サイトくらいに求人を出したと思います。そのなかのひとつからたまたま2件の応募があって、そのうちの一人がいまのCTOなんです。

彼は当時SIerに勤めていて、受託でサービス開発をしていたのですが、明確な目的を持ったサービスをつくりたいと考えていたようでした。「食べチョク」なら目的がハッキリしているし、誰に対して価値提供しているかも明確なので、そこに興味を持ってくれたみたいです。技術のことはそこまで詳しくないのでエンジニアの知人に相談したところ、「こんなハイスペックの技術者はなかなかいないよ」と�驚いていました。そこから、必死に口説きましたね(笑)。無事に入社してくれて、それ以来一緒にサービスの磨き込みを続けてきたという感じです。

私たちが掲げているのは「生産者のこだわりが正当に評価される世界へ」というビジョンです。簡単に言うと、規模が小さい生産者でも、そのこだわりをちゃんと伝えることで、きちんと利益を得られる世界をつくりたいというものです。

私の実家は当時、農薬や化学肥料などを極力使わずに農業をしていたらしくて、すごく手間をかけていたものの価格に乗せずに販売していたようです。ほかにも、知り合いで棚田を守るためにがんばっている農家さんがいるのですが、機械化が難しくてとても非効率だけど、環境保全や棚田文化を守るという文脈で農業を続けています。

こういった背景にあるストーリーがわかれ��ば、ちょっと高くても応援したいという消費者は必ずいると考えていました。そのため、既存のJAさんの仕組みと併用してもらえたり、高付加価値型の農業をやっている人が新たに使える販売ルートをつくりたい。そんな想いがこのビジョンには込められています。

細かいところで言えば、生産者のみなさんには「消費者の方にパーソナリティが見えるようにしましょう」とお伝えしています。やり方は人によってさまざまで、なかには段ボールの切れ端に「ありがとう」と書いて一緒に梱包する方もいます。でも、そういう不器用な感じも、その人なりの味が出ていてとても素敵だと思うんです。

サイトのつくりという観点では、「食べチョク」には商品ごとの特徴や生産者のこだわりを記載するスペースを設けています。言語化したり文章にするのが苦手な方もいらっしゃるので、私たちが文章作成をサポートする機能をつけています。「こういう言い回しの方が伝わりやすいと思いますよ」とかいろいろなアドバイスをする機能で、希望する方には個別に入り込んでサポートをしていますね。

あとは、できるだけ個別のつながりを深めていけるようなつくりにしています。「食べチョク」はECサイトではありますが、SNS的な一対一で関係を深めていける場所としても機能させたいと思っているんです。

具体的には、生産者と消費者のやり取りが目立つようなレイアウトにしたり、ある消費者とのやり取りがほかの消費者にも見えるような設計にしたりしています。生産者のページには、商品を受け取った消費者が食べた感想や「こんな料理にしたよ」と投稿ができるようになっていて、多ければ合計で1,000件を超える投稿がついているページもあります。

最初のころは生産者の売上貢献はまだまだでした。一方で、多くの生産者から言われていたのは、「1件でもお客さんの声が聞けるとすごくうれしい。励みになる」ということなんです。「楽しみにしていた商品が届きました!」とか「あなたの野菜を食べて、子どもの野菜嫌いが克服されました」とか、そういう声が届くので、売上貢献以外の定性的な部分で生産者の支えになれているのは本当にうれしいですね。

先ほどのビジョンもそうですが、私たちは「生産者ファースト」という考え方を大切にしています。どうすれば生産者のためになるかを考え、「食べチョク」のサイトやサービスに実装してきました。

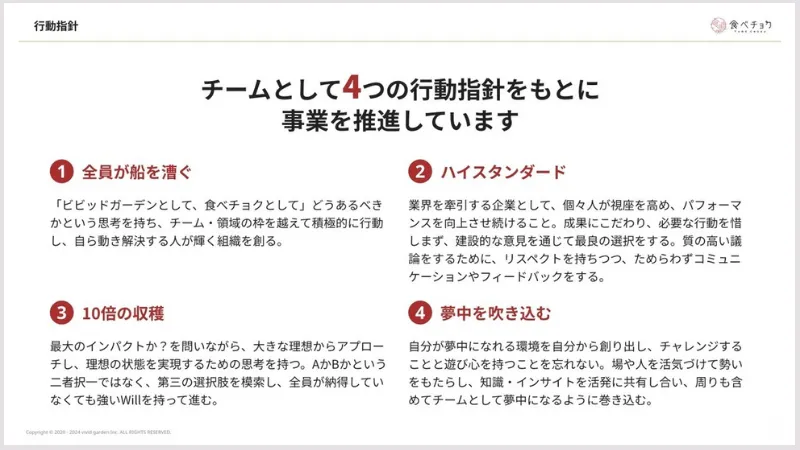

経営者として心掛けているのは、個別の意思決定をちゃんと見せることでしょうか。もちろん、大切にしている考え方をキーワード化して、社内コミュニケーションのなかで多用するとか、会社として大事にしたいことはミッション・ビジョン・バリューにして見える化するとか、そういうことはもちろんやります。そのうえで、どういうシチュエーションのときに、どういう考え方を拠り所にして、どんな意思決定をするのか。このプロセスをできるだけオープンにすることを心掛けています。

たとえば、私たちは年に一回「食べチョクアワード」という生産者を表彰するイベントをやっています。これは準備や当日の運営にけっこうな時��間がかかっているのですが、このイベントをしたことによって大きく会社の業績にプラスの影響が出るわけではありません。そのため、投資対効果の観点だと「このイベントって本当に必要ですか?」みたいな意見が出たこともありました。

そこで、「このイベントは業績を伸ばすためのものではなく、生産をがんばってくれた生産者に報いるために会社として絶対にやるべきことです」と、私の思いをみんなにちゃんと伝えます。

合理的に考えたらやめた方がいいけれど、それでもやり続けていることってあると思うんです。合理的ではないのにやっているのはなぜか?を突き詰めていくと、そこに自分たちの存在意義とか自分たちらしさがあると思っているので、社内で意見が割れてしまいそうなときほど意思決定のプロセスや背景を見せるようにしていますね。

言葉の認識や解釈のことなので、すり合わせは簡単じゃありません。「生産者ファースト」も、とにかく生産者に寄り添いましょうということではないので。

たとえばですが、どう考えても生産者側に非があるケースもあるんです。その場合、私たちも生産者側に立ってしまうと、どんどん消費者のストレスが溜まってしまいます。そのため、冷静に状況を見た上で、生産者側に改善した方がいいところがあればち�ゃんと伝えるようにしています。そうしないと、ストレスを感じた消費者は、その生産者からは買わなくなってしまうからです。生産者側は未来の利益がなくなってしまうので、「ちゃんと継続的に利益が還元されるようにすることが大切だよ」と、社内では事象ベースですり合わせをしています。

もうひとつの例としては、消費者からのお問い合わせ対応はすべて自社で受けています。これは私たちのサービスを使ってくれるのは高齢な農家さんが多いだろうという想定からなのですが、消費者から生産者に直接連絡が行く仕組みだと、生産者が驚いたり、悲しんだりしてしまったりすることがあるからです。

たとえば、注文したお野菜が届いて、段ボールを開けてみたら傷んでいたとします。消費者の方は楽しみにしていた分ショックも大きくて、「なんてひどいものを送ってくるんだ!」と感情的なご意見をいただくこともあるんです。生産者側はちゃんと丁寧に梱包したけれど、物流の過程で傷んでしまうこともあるのに、ストレートに書かれた厳しいご意見だけがそのまま届いてしまうと生産者が驚いてしまいます。

そのため、消費者の声はすべて自社で受け止めて、冷静に精査して、それから生産者に伝え�るフローにしています。私たちがクッションになることで手間やコストはかかりますが、これも大きな意味で「生産者ファースト」のひとつのカタチだと思っています。

ちなみに、私たちは自分たちのサービスを「おせっかいなプラットフォーム」と自称しているんです。いろんなところにあえて人を配置することで、「食べチョク」を利用してくださる方々にぬくもりのあるサービスを提供したいと考えています。効率化や自動化はもちろん大切なのですが、自分たちが大切にしている思想をちゃんとサービスに組み込んでいきたくて。こういう部分は、私たちらしさなのだと思っています。

一番大きなターニングポイントは、コロナですね。数字的にも、会社の雰囲気的にも、そして経営者としての私自身にも大きな変化がありました。

2020年の3月くらいだったと思いますが、コロナの影響で世の中がザワザワし始めましたよね。人が集まるイベントがどんどん中止になっていって、その時点でいろんな生産者からSOSがくるようになったんです。「イベントで使用する予定だった食材が出せなくなった。食べチョクでなんとかできませんか?」とか、そういう声��がたくさん届くようになりました。まだユーザー数が少ない時期で、サイトの売上もそこまで大きくなかったので、SNSで発信したりして、できることをやろう!という感じでした。

4月になって緊急事態宣言が出ると、学校の給食が中止になり、飲食店が営業停止になり、そういうところに卸していた生産者からも声が届くようになったんです。これまでも、たとえば台風などの災害があった地域からSOSが来ることはありましたが、コロナのときは規模が違っていて。全国の農家さんと漁師さんからすごい数の連絡が来て、「これはかなりやばいぞ」と危機感が大きくなっていきました。

会社としても「何か手を打たないといけない」「生産者のために自分たちにできることはなんだろう」と考えたんです。そこで、キャンペーンじゃないですけど、買ってもらえるような仕掛けを考えようとしていて、最初は送料100円オフとかそういうアイデアが出てきました。

ただ、私の中では当時、相当危機感が強くなっていて「数百円オフのキャンペーンじゃダメだ。送料全額負担にしよう」と決めたんです。「この状況はとにかくやばい。生産者を絶対に助けたい!」という気持ちが本当に大きくて、会社で送料全額負担にすると、やればやるほど赤字になるんですけど、10分くらい考えてパッと意思決定しました。

すぐに朝のミーティングでみんなに伝えて、「送料全額負担で生産者応援」というコンセプトでリリースを出しました。これが当時は新しかったみたいでニュースになって、たくさんのメディアが「応援消費」として取り上げてくださったんです。

そこからは本当に戦場のような毎日でした。1ヶ月分の注文が1日で入るみたいな感じで、サイト内の流通量がどんどん増えて行ったんです。それくらいの成長率になると、これまでのオペレーションではまったく追いつかなくなって、CTOは本当に開発をがんばってくれて、その裏側で私は人員の確保にかけまわりました。私が入ってもお問い合わせ対応が全然まわらないので、社員の奥様とか、シェアハウスに住んでいる社員がいたら同じところにいる他の住人の方とか、社員の周りの人に声をかけてもらい、短期のアルバイトとして入ってもらえるようにして、とにかく人手をかき集めていきました。

綱渡りでしたけど何とかオペレーションがまわるようになり、そうすると次はお金の問題が出てきました。ちょうどコロナになる直前に2億円の資金調達をしていたので、そのお金で送料負担分の赤字を補っていたのですが、それも3ヶ月が限界でした。「これ以上はさすがに無理だ、、、」となったときに、農林�水産省さんが同様に送料を負担する支援事業を始めてくれたんです。そこから自己負担はなくなりました。

人手の確保やお金以外にも大きな課題がありました。そのときは「食べチョク」に出品する生産者が一気に10倍くらいに増えていて、供給過多になっていたので、売れている人とそうじゃない人の差が顕著に出てしまっていたんです。買う人を増やしてバランスを整える必要があり、たくさんの人に「食べチョク」を知ってもらうためにも、TVCMを打つことを決めました。4月に「TVCMをやる!」と意思決定したのですが、資金はギリギリ。そこで資金調達とCM作りを同時並行で動かしました。代理店さんにも恵まれて、素敵なチームをすぐに組んでいただき、結果的に生産者の方にも出演いただいた初めてのTVCMが7月に流れて、同時に6億円の資金調達を完了させました。

こういうことを3ヶ月くらいでやり切ったのですが、私個人としてはとてもヒリヒリする状況でした。次々に大きな決断をしていて、いまふり返っても「良い意思決定ができて良かったな」と思います。改めて考えてみると、「送料全額負担」と言い切ったのがポイントだったのかもしれません。危機的な状況がちゃんと伝わりますから。これをきっかけにして「応援消費」みたいな社会的なムーブメントになったんじゃないかと思っています。

結局、コロナ禍の約半年で「食べチョク」の流通量は40倍近くに伸��びました。それ以降もさまざまな取り組みを続けていき、直近では生産者1万軒・ユーザー数110万人を突破。売上も順調に増加し、足元は事業単体で月次黒字となるなど、事業として形になってきました。「生産者のこだわりが正当に評価される世界へ」を掲げてきましたが、年収が4倍になった事例も出てきています。「ちゃんと稼ぐことができるようになり、娘が後を継ぐと言ってくれました」という農家さんもいて、本当にとてもうれしい気持ちです。

注力していることはいろいろありますが、わかりやすいのは「流通企業として突き抜ける」ということです。「食べチョク」も流通のひとつですし、最近進めているプライベートブランド「ビビッドテーブル」や生産者からお預かりした食材を在庫として持ち定期便として消費者にお届けする「食べチョクドットミィ」などもあります。生産者がいろんなルートで商品を供給できるように、私たちが総合流通企業になるのが直近での大きな目標です。

中長期だと、生産者の経営支援を充実させたいと考えています。いまは販路の部分をがんばっていますが、たとえば人手が足りないとか、農地を拡大したいとか、肥料をもっと安く買いたいとか、生産者の課題ってほかにもたくさんあるんです。

私たちだけですべてをカバーするのは難しいので、ほかの企業さんと組んで支援できるように少しずつ動き始めています。具体的には、スポットバイトの会社さんと連携して人手確保のハードルを下げられるように取り組んだり、段ボールなどのECサイトを運営している会社さんと提携して梱包資材を注文しやすいようにしたり。生産者側の反応がとても良いので、ほかの企業さんと連携した経営支援は今後も考えていきたいと思っています。

これも中長期の話ですが、もう少し大きな観点では、省庁や自治体と連携して、生産者の生産環境を改革したり、消費者の意識改革に寄与していきたいと考えています。「1万軒の生産者と110万人の消費者」というアセットは非常に大きくて、私たちだけで抱えておくのはもったいないと思っているんです。省庁や自治体の動きに沿った大きなことにもチャレンジしていきたいと考えています。

少し専門的な話になるのですが、「みどりの食料システム戦略」が制定されて、2030年までに化学肥料の使用量を20%低減するなど、持続可能な食料システムの構築を目指しています。その一助になるように、たとえば「食べチョク」を通じて消費者側に情報を届けるなど、私たちにできることからやっていこうと思っています。

ほかにも海外にはアンテナを張っておきたくて、先々を見据えて少しずつトライアルをしているところです。まずは、海外の航空会社とタイアップして、プレミア会員向けに日本のフルーツをギフトとして贈るという取り組みも行ないました。マクロ的な視点だと人口減少にともなって日本のマーケットは縮小傾向にあるので、海外に向けて輸出を増やすことは非常に重要だと考えています。いまはまだ情報収集やテストの段階ですが、ゆくゆくは事業化して本腰を入れてやっていきたいです。

今後の成長のためにも、いま採用を強化するタイミングだと考えています。採用強化中ですので、ビビッドガーデンという会社や私たちの事業に興味を持っていただけたら、採用ページなどからご連��絡をいただければと思います。

事業が多岐にわたっているので、いろんな強みを持った方に入ってもらえたらうれしいですね。プライベートブランドの「ビビッドテーブル」だと商品開発ですし、「食べチョクドットミィ」では生産管理や工程管理の機能が必要になってきます。省庁や自治体との連携においては、しっかりと書類をつくれることなどがポイントになってきます。

これまでは、ゴールに向かってどんどん前進していく攻撃力が高いタイプが多かったのですが、今後は守りというか、これまでとは違うタイプの方も必要になってきます。開発についても同様で、今後マルチプロダクト化を進めていくためにも、いまは組織が変わる過渡期にあると考えています。そのため、ビジネスサイドもプロダクトサイドも、変化していくことが重要ですね。

当たり前のことになりますが、基本的なビジネススキルが備わっていることが前提です。目的を達成するための手段を考えて、成果が出るように実行して、ふり返りをして次に活かしていく。こういった基本的なサイクルをちゃんとまわせるベースがあること。私たちの会社は普通のIT企業ですし、日々の業務ではめちゃくちゃ数字管理をしますから。

このベースがある上で、ビビッドガーデンを選んでくれる方に共通しているのは、「仕事を通じて社会的な意義を実感したい」「社会課題を解決したい」という思いです。よく「農業をやりたい人を採用してるんですよね」と言われますが、そんなことはありません。「昔から農業に関心がありました」という人のほうが少ないです。ただ、おもしろいのは、最初は農業に関心がなかった社員が、生産者に触れて、どんどん生産者のことを好きになっていくんです。

「食べチョクアワード」には全社員が参加するのですが、表彰された農家さんが涙ながらに想いを語ってくれたりするので、それを聞いてファンになったり、生産者の仕事の奥深さを知る機会が多いからかもしれません。土日にみんなで農家さんのところに遊びに行ったり、「草が伸びちゃって大変らしいから手伝いに行こう」とかやっていますね。会社としてはまったく関与していないのですが、週末の推し活みたいな感じで、ビジネスサイドもプロダクトサイドも、いろんな社員がプライベートで農家さんのところにおじゃましています。

生産者のみなさんも私たちのことを気にかけてくださっていて、コロナで「東京のスーパーから物がなくなった」というニュースが流れたときは、心配した農家さんから大量の食材が届いたことがありました。ある社員が取締役に就任したときには、「⚪︎⚪︎さん、取締役就任おめでとうございます!」とお祝いの品が会社に届いたこともあります。普段から私たちのSNSを見てくださっていて、気にしてもらえているのはうれしいですし、つながりを感じてなんだか気持ちがほっこりします。

オフィスのエントランスに飾っているねぷたも、いただいたものです。青森の農家さんで、その方は数年前に雪の被害に遭い、りんごが全滅してしまったんです。食べチョクとして力になれることはないかと考え、クラウドファンディングでお金を集めて、少ない金額でしたが「何かの足しにしてください」と送らせていただきました。そしたら翌年になって、「あのときのお金で今年は無事にりんごが収穫できました」とお礼をいただいたんです。そして、お礼と一緒に届いたのが特製のねぷたなんです。そこはねぷた祭りの地域ということで、「特別にミニねぷたをつくりました」みたいな。とてもありがたくて、これからも生産者のみなさんをしっかり支援し続けたいと改めて思いました。

全部重視しているので、難しいですね、、、。あえて挙げるとするなら、「夢中を吹き込む」でしょうか。

私は「努力をする人は夢中な人に勝てない」という言葉が非常に好きなのですが、自分で勝手に“夢中力”という言葉をつくって使っています(笑)。特に重視したい理由は、夢中になってしまえば何でもできてしまうというか、好きなことってどれだけ時間を使っても疲れないからです。なので、経営者としてはみんなが夢中になれる状態をつくることが大事ですし、メンバーとしてはいかに目の前のことに夢中になるかが重要だと思うんです。自分の気持ちを上手にコントロールするみたいな部分もあると思いますけど、「夢中」というキーワードは、個人的にも会社としても特に大事にしたいです。

夢中に仕事に取り組んでいれば、社内の人はもちろん、生産者にも消費者にも、その高い熱量が伝わっていくと思います。そしてきっと、耳を傾けてくれたり、手を差し伸べてくれたり、同じ方向を向いてくれたりすると思うんです。

先日の社内イベントで表彰があり、プライベートブランドを立ち上げた社員が「社長賞」を受賞したの�ですが、その人は取引先の工場を巻き込み、タイトなスケジュールのなかで無事にリリースまで持って行きました。

最初は工場から「そのスケジュールでは対応できません」と言われていたのですが、どうすれば工場に迷惑をかけずに早くリリースできるかをずっと考えていた人なんです。ものすごく熱心に取り組んでいるものだから、最終的には工場側も「そこまでやるなら僕たちもがんばってみます」と言ってくれて、結果としてリリースに間に合いましたし、すごい商品をつくることができました。

社内のメンバーはもちろん、ときには生産者も消費者も、関係する取引先の方々も巻き込んでいくような高い熱量で仕事をしていきたいと思っています。

そうですね。前提として、自分は能力がそこまで高くないと思っています。マルチタスクとかとても苦手なので(笑)。でも、だからこそ、自分にしかできないことは何か?を研ぎ澄まして、そこに全力投球したいと思っています。大きなところで言うと、「日本の農業に貢献したい!」という想いがあるので、その実現に向けて引き続き全力でがんばりたいです。

足元の活動では、農業関係のスタートアップを集めて、農林水産省に提案をしています。直接農業に関わるといろんな規制があったり、商習慣のハードルがあったりするのですが、私たちは間接的に関わっているのでけっこう自由に事業ができたりするんです。そういう中立的な立場を活かして、農業を良くするための提案をつくって持って行ったりしています。

この活動は、ビビッドガーデンの目先の業績という面ではまったくプラスにならないんです。ただ、この活動をすることで日本の農業に貢献できている実感が少なからずあります。それに、日本の農業の全体像をつかむことができるので、将来的にはいつか私たちのビジネスにつながる可能性もあります。なので、自分にしかできないところを見極めて、会社の成長だけに限らず、日本の農業にも貢献できるような動きを取っていきたいですね。

でも最近は、設立して間もない頃のように、大きな判断を連続でしていた頃と比べると、個人的な仕事の充実感が薄れている気がしています。これは反省なのですが、チャレンジできていないというか、、、。リスクを取らずに、私自身が小さくまとまっている気がしていて。たとえば「プライベートブランドをがんばります!」みたいな話も、コンサルでも出せそうなプランじゃないですか。サービスが成長して、事業が増えてきて、株主や投資家に説明しても「それはいいね」って言ってもらえるものばかりだと感じていて。「本当にできる?大丈夫?」みたいな、大胆で飛び抜けた意思決定が最近はできていない気がしてるんです。

コロナのときは大きな意思決定をどんどんしていたので、もっと大胆に、リスクを取ってチャレンジしていきたい!というのは、最近強く思っていることです。さらに「夢中力」を発揮して、もう一段階上に行けるようにがんばろうと思います。

企業名:株式会社ビビッドガーデン

事業内容:全国の生産者から食材や花などを直接購入できるオンライン直売所『食べチョク』の開発・運営

コーポレートサイト:https://vivid-garden.co.jp/

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

秋元社長のお話をお聞きして思ったのは、「経営者として同様の状況に直面したときに、同じ意思決定ができただろうか?自分には多分できなかっただろうな、、、」ということです。 手元のキャッシュが潤沢でなく、コロナ禍で自社自体どうなるか不安の渦中にある中で、生産者を助けたい一心で、送料を全額自社負担。そしてTVCMを放送する決断。事業や社員を預かる立場として、簡単にはできない意思決定だと思います。 もし、この判断のタイミングが遅れていたら、どれだけの生産者さんが経営できなくなり、どれだけの食べ物が消費されずに捨てられてしまったのだろうか。そう考えると、ものすごく価値ある決断をされたなと心から尊敬します。 「話してみて思ったんですけど、もっとあの頃みたいに大胆な判断をしていかないといけないですね。まだまだだな〜。頑張ります!」と笑って謙虚に話す姿から秋元社長のお人柄が伝わってきてますます応援したくなりました。 「自分にしかできないことに全力投球していきたい」とおっしゃっていましたが、同社が大切にしている “生産者ファースト” の考え方が、コロナ禍の際には極限まで研ぎ澄まされていたのでしょう。だからこそ、迷いなく、大きなそして重要な意思決定ができたのだと思います。是非みなさんも「食べチョク」をはじめ、ビビッドガーデンのサービスを覗いてみてください。

2024.12.23 公開

2025.03.24 公開

2025.04.04 公開