外資企業でマーケティング、コンサル会社で企業再生。結果を残してきた一色が次に選んだのは在宅医療・介護領域。目指すのは、社会的意義と事業の持続性が両立する未来。

2025.08.29 公開

2025.08.29 公開

株式会社ゼスト 代表取締役社長CEO 一色 淳之介

設立:1988年

事業内容:在宅医療・介護事業者向けスケジュールの自動作成及びスケジュールの最適化ツール『ZEST』の提供

株式会社ミダスキャピタル 代表パートナー

私の大学時代からの友人である一色さんは、新卒でP&Gに入社し大企業のマーケティング案件を多数経験された後、YCPグループ創業期に参画し新規事業開発や事業再生など多岐にわたるプロジェクトを成功へ導いてきました。豊富な経験と戦略眼を持つ一色さんのリーダーシップのもと、ZESTは在宅医療・介護業界での生産性をさらに高め、持続可能な社会のエコシステムとなることを確信しています。ミダス企業群として共に成長していけることを楽しみにしています。

東京大学の大学院を卒業して、プロクター・アンド・ギャンブル(以下、P&G)に就職してマーケティングをやっていました。

もともと就職活動をしているときから、「新卒で入社した会社でずっと働き続けるのはおもしろくない」と思っていて、「いろんなことを経験したい」「いろんなことにチャレンジしたい」という気持ちがありました。

外資系企業に絞って就職活動をしたのですが、それは「外資系の世界では一つの会社で定年まで勤めあげるよりも、ある程度の経験を積んだら次の会社に転職する」というイメージを持っていたからです。

幸いにもいくつかの企業から内定をいただき、そのなかで自分自身が一番面白そうだと思ったのがマーケティングの仕事でした。新しいプロダクトをつくっていくことやブランディングをすること、お客様がまだ気づいていない価値を提供していくところに魅力を感じて、P&Gのマーケティング本部に就職しました。

配属先はヘアケアカテゴリーで、ずっとシャンプー�ブランドを担当していました。私が入社したころは日本にアジアのヘッドクォーターがあったのですが、途中でシンガポールに移ったため、日本とシンガポールでマーケティングについて勉強させていただいたというのが最初のキャリアになります。

P&Gで学んだことは、現在でも仕事をする際の根源になっているものが多いです。最も色濃く染み付いているのは「Consumer is Boss」というカルチャーです。これは、新しい商品やブランドの価値訴求を考えるときのスタンスのことで、簡単に言えば上司や社内の顔色じゃなくて、お客様としっかり向き合いなさいということだと理解しています。

お客様が本当に欲しいもの、お客様がまだ気づいていないけれど、提供されたらびっくりするくらい喜ぶもの。そういったものを考え、探し当てていく。P&Gでは「Delight(大きな喜び、歓喜)」と呼んでいました。

A案とB案を持っていき、どちらが良いか上司に決めてもらうのではなく、お客様のリアクションこそが物差しになります。お客様の反応に「Delight」があるかどうか。それが唯一の価値基準でした。こういった「Consumer is Boss」のカルチャーには、現在も強く影響を受けていると思います。

その後、2012年に最初の転職を経験します。大学時代の先輩とP&Gの先輩が共同創業した会社があり、「一緒にやらないか?」と誘われたんです。いまはYCPホールディングスという社名で東証にも上場しているのですが、当時はまだヤマトキャピタルパートナーズというできたばかりの会社でした。

その会社は、企業に�投資して一緒にバリューアップしていく、いわゆるプライベートエクイティの側面と、コンサルティングの側面を持っていました。ファッションイベント事業をやっている企業への投資と企業再生が私の役割で、2013年から2015年くらいまでフルコミットで担当していました。当初は赤字が大きかったのですが、少しずつ事業を立て直し、収益を上げられるように抜本的な改革を進めていきました。

P&Gは大企業なので、いろんなことが整備されていました。でもYCPの立ち上げのときは、サポートしてくれる部署はありません。契約書のチェックも、請求書処理も、資金繰りも、すべて自分でやることになります。

投資先企業の事業を立て直すことや細かい実務をすべて自分で行なうことを通じて、経営というものを身体で理解できたと思います。あのままP&Gで働いていたら経験できなかったことだと思うので、個人的には良いチャレンジだったと思っています。

その後、再建を手伝っていたファッションイベント事業は軌道に乗り、その一部を上場企業に売却することができました。私自身、新たな役割として大企業のマーケティング支援や新規事業立案のようなことも担当し、これまでとは違う挑戦をしていました。

YCPとしても、上場という大きな目標に向けてがんばっていて、創業期から会社の立ち上げに参画していた一人として、会社の成長のためにがむしゃら��に働いていました。そして2021年12月、ついに東証に上場することができたんです。

上場を果たし、「さあこれから!」というときに、ミダスキャピタル代表の吉村さんと会食をする機会がありました。彼は大学時代のサークルの先輩で、付き合いも長く、良き先輩です。以前から「何か一緒にやろうよ」と声をかけてくださっていて、YCPが上場したこともあり、「上場して区切りがついたと思うから、一緒にやろう」と誘ってくださったんです。

上場した直後ですし転職する予定はなかったのですが、数ヶ月後に「おもしろい会社があるんだけど、どう思う?」と連絡が来たんです。そのおもしろい会社というのが、株式会社ゼストでした。

そうですね。ただ、私のなかには新しい挑戦の機会を探していた部分も少なからずありました。みんなでがんばって上場を果たし、子会社も含めると1,000名規模のグループになりました。そんななかで、「自分の力で会社や事業を大きくしていくチャレンジがしたい」と考えるようになっていたんです。そんなタイミングでミダスキャピタルの吉村さんから連絡をいただきました。

その後、ゼストという会社について調べていった結果、「やってみたい」と思うにいたりました。

大きく4つあります。1つ目は、会社のサイズです。当時社員は3人で、自分たちのオフィスはなく、フルリモートで働く社員が2人とシェアオフィスで働く社員が1人。売上も非常に小さかったので、新しく会社をつくるみたいな状態でした。ゼロベースに近いところからどこまで会社を成長させることができるかというのは、自分の力を試すにはとても良い環境だと思いました。

次に、ミダスキャピタルという大きな後ろ支えがあったことです。いろんな方を紹介してもらえるネットワークや、経営判断に困ったときにアドバイスをいただける。精神的な意味での支えがあるというのは、非常に大きいと思いました。

理由の3つ目は、業界の面白さです。ゼストは当時から人手不足が深刻な業界向けに、仕事の割り振りやスケジューリングを支援するサービスを提供していたのですが、なかでも在宅医療や介護といった分野はこれからの時代にますます重要性が高まると思いました。

いわゆるエッセンシャルな領域は絶対に必要です。そんなに大事な領域なのにもかかわらず、調べていくとたくさんの課題がありました。人手不足はもちろん、経営が難しくて会社が倒産・廃業していくとか、業務がアナログでなかなか効率化されないとか、課題が山積していました。世の中にとって重要な領域において、たくさんの課題を解決することができれば、これまで以上に大きなやり�甲斐を得られるのではないかと考えたんです。

最後の理由は、自分の力というか、持っている知識や経験が活かせるのではないかと思ったからです。当時のゼストが提供していたスケジューリングを便利にするサービスの価値は、ほとんど業界に浸透していませんでした。P&Gでのマーケティング経験が活かせると思いましたし、自分の力が発揮できる領域なのではないかと思いました。

そうですね。確かに環境が大きく変わるので不安な気持ちは少なからずあったかもしれません。ただ、YCP時代に経営コンサルのようなことをさせていただいて、会社を良くしていくことが好きだったんです。

企業再生をする場合、置くべきKPIを見直し、黒字化までのロードマップをつくり、施策に落とし込んでいきます。うまく行かなければ施策を見直し、また実行していく。このプロセスに、私はやり甲斐を感じていました。

在宅医療や介護の領域も同様で、いろんな前提条件や事業として成立させるためのさまざま要素があります。それらを整理し、順番を整えて、実行していく。正し�い打ち手になっていれば、数字に変化が出てきますから、そこで手応えを感じられるし、「じゃあ次はここに手をつけよう」というモチベーションにもなります。

医療や介護は、地域のインフラとして不可欠という前提条件があると思います。これがないと地域社会が成り立たないというか、存在しているだけで価値や意義がある。だから売上や利益も大事なのですが、「そこに存在し続ける」ことが大切だとよく言われます。

この考えはすごく正しいと思っていて、事業として赤字だとしても、そこに事業者が存在していることによって支えられている高齢者の方々がたくさんいらっしゃることはその通りだと思います。

また、事業者側を細かく紐解いていくと、大きな病院のひとつの部門が在宅医療や介護をやっていて、その部門が赤字でも病院全体でカバーできているから構わないとか。社会福祉法人であったり、独立行政法人だから、売上や利益ではなく存在自体が大事ですとか。そういう考え方があることは理解していますし、それ自体は何も悪いことではないと思っています。

その上で私が考えているのは、在宅医療や介護の事業者が経営努力をして、これまでよりも収益を出すことができたとするなら、どうなるのだろうということです。現場で働く従業員の方々の給料をあげることができるかもしれないですし、より良い労働環境にできるかもしれません。事業を通じてこれまで通り地域社会に意義を提供し、同時に事業者として売上や利益を出して従業員の方々に還元する。これらは共存共栄できると思�っているんです。

そのために、私が持っている経営ノウハウや経営技術が少しでもお役に立てばうれしいですし、やってみる価値があると思いました。不安はあったものの、期待のほうが大きかったですね。

おっしゃる通りです。社会的な意義があるだけに、持続可能なものにしていく必要があると考えています。

たとえば介護士の仕事は、多くの方から「しんどそう」というイメージがあるかもしれません。肉体的にかもしれないですし、経済的にかもしれません。そんなイメージがある仕事を、これから社会に出る若い人たちが積極的に選ぶかというと難しいと思うんです。もちろんゼロじゃないと思いますが、増え続ける高齢者の数と比較すると少ないはずです。

この課題の解決方法を考えたときに、経営改善をして収益を出し、給料に還元していくことは、アプローチのひとつとして成立すると思います。お金がすべてではないですが、経済的な豊かさがあることで、肉体的にしんどい仕事をがんばるための支えになると思うんです。

このような大きな課題の解決に向き合うことは、私にとっても非常に大きなチャレンジになると思いました。そこで、2022年9月にゼストの代表取締役社長 CEOに就任したんです。

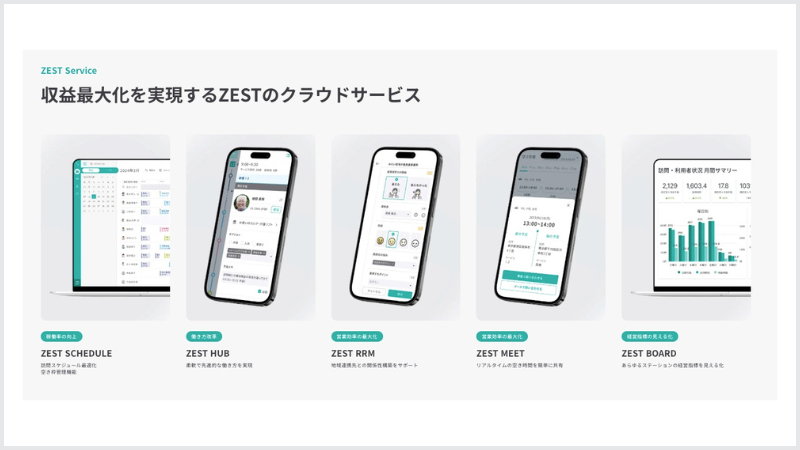

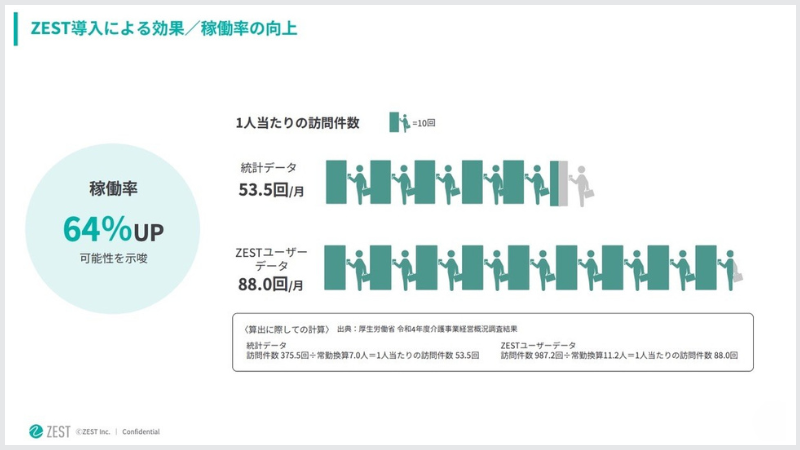

在宅医療や介護事業者の方々に向けて、いろいろなサービスを提供しています。いずれも収益を最大化するためのクラウドサービスで、働く環境を改善して、いまよりも収益が出るようにし、それを給料に還元することで良いサイクルをつくる。そのためのお手伝いをするサービスです。

わかりやすいのは『ZEST SCHEDULE』です。訪問スケジュールの作成や把握、管理が簡単にできるようになるプロダクトです。

スケジュールをつくるのは管理者さんの役割なのですが、これが本当に大変で、月に数十時間とか使っている事業者さんもいます。まずはその状況を改善し、管理者さんにかかる負荷を軽減しました。同時にスタッフの方々の稼働率をあげ、事業所の生産性向上を支援しています。

『ZEST HUB』というのは、いわゆる働き方を実現するもので、業務に必要なあらゆる情報をスマホで管理できます。自分の予定や次に訪問する利用者さんのケアに必要な情報がスマホで確認でき、利用者さんの電子カルテにも遷移できますし、ケアマネージャーさんに電話をかけることも可能です。これまでは情報が連携されておらず、紙の資料やWeb上のツールを行き来していて業務効率が悪かった。そこをシームレスにつなぐことで、仕事の効率を引き上げるサービスになります。

『ZEST MEET』は、営業効率を高めるためのサービスで、効率的に仕事ができるようになってスケジュールに余白が生まれたときに、その空いた時間帯を外部に共有して新しい仕事をもらいやすくするためのものです。生産性を高めることで使える時間が増えれば、その時間を新しい仕事にあてる。そうすることで収益性が向上すると考えています。自分たちのスケジュールを外部と共有し、新しい仕事を得る。そんな文化を少しずつつくっていきたいという想いで開発したサービスで、まだ試験段階ですが、これからどんどん改良していこうと考えています。

『ZEST RRM』というのはいわゆるCRMツールで、病院やケアマネージャーなどに新規利用者の紹介をいただくための営業活動を支援するものです。業務効率が上がり、使える時間が増えた。じゃあ、その時間で新規の利用者さんを獲得できれば、結果的に売上が増えますよね。当社の営業責任者はSalesforce出身で、CRMのプロなのですが、マーケティングオートメーションツールの会社の役員経験も持っていて、顧客獲得について本当に深い知見があるんです。彼のアイデアを存分に取り入れながら開発したものになります。

また、さまざまな経営指標を見える化する『ZEST BOARD』もあります。在宅医療・介護の事業は、訪問件数や移動時間、既存や新規の利用者数、利用者のMAPなど、スケジュールのデータに重要なKPIになる要素がたくさん入っています。それらを集計・グラフ化し、視覚的にKPIの進捗を把握できるダッシュボードがあれば良いと考え、リリースしたものです。

これらがあることで、効率的なスケジュールをつくり、効率が高い環境で業務を進め、新規の利用者を獲得して、結果的に事業所の売上を伸ばすことに繋がります。また、KPIを見ながら課題点を抽出し、改善を進めることも可能です。

この領域はどうしても労働集約型の側面があると思っていて、収益を最大化するには人を増やす必要があります。採用をするためにも、売上を伸ばし、スタッフの方々の給料に還元することで、より良い労働環境が提供でき、採用力も上がるはずです。このサイクルを回していくことがこの業界での勝ち筋だと思っていて、それを実現するためのさまざまなサービスをクラウドで提供しているというかたちになります。

そういったリクエストはなかったですし、そもそもKPIを置いて状況の把握や分析をしている事業者さんは多くないです。

提供しているサービスはいろいろありますが、依頼されてつくったものはほぼありません。要望されたものをそのままつくるというよりも、事業者さん自身が気づいていないけれど重要なもの、やるべきものをつくっていく。このスタンスを大事にしています。

これはP&Gのときの経験なのですが、シャンプーブランドを担当していたときに、「こんなシャンプーが欲しい」といったお客様の声がたくさん挙がってきたんです。でも、そのままのシャンプーをつくっても、なかなか売れませんでした。もちろんお客様の声をまったく聞かないというわけではなく、お客様の声だけを聞いても売れる商品をつくることは難しいということです。

お客様の声を聞いたうえで、「ということは本当に求められているのはこういうことだよな」と、より本質的なニーズを探すようにしていました。これを、「お客様も出会ったことがないようなニーズ=アンメットニーズ」と呼んでいたのですが、私たちなりに事業者さんのアンメットニーズを探り、それをサービスに落とし込んでいったというのが正しいと思います。

そういう意味では、現在リリースしているサービスのすべてがうまくいっているわけではありません。『ZEST BOARD』と『ZEST RRM』は割と多くのお客様に使っていただいていますが、『ZEST MEET』は無料のサービスであるものの、そこまで使われていないです。ここからPDCAを回して改良していく必要があると思っています。

いまの段階で『ZEST MEET』をリリースしても、まだ早いだろうなという感覚は自分たちの中にもありました。ただ、先にリリースしておくことで、少しずつこのサービスの良さを理解してもらったり、フィードバックをいただくことで改良していくことができます。一歩目を出さないと、次の二歩目や三歩目を出すことができないので、まずは早めに一歩目を出したというのが正直なところです。サービスとして成功しているとは言えないものの、この状況を失敗と言うか、一歩目と言うかの違いだと思っています。

お客様の声の集め方としては、顧客と接するチ�ームが持つ情報をしっかりと吸い上げるのが重要だと考えています。フィールドセールスやカスタマーサクセスが日々お客様と接する中で、いろんな声をいただきます。それを集める仕組みをつくって、運用しています。具体的には、Slackに「プロダクトオポチュニティ」というチャンネルをつくり、そこに顧客の声を投稿してもらうんです。

投稿する際にはいくつかポイントがあるのですが、ひとつは、プロダクトを良くするためのオポチュニティ(=機会)となる意見であることです。そして、「なぜそれが必要なのか?」という背景の部分がしっかりと抑えられているかを重視しています。

たとえばですが、ある事業者さんから「スケジュールを閲覧する際の権限設定をもっと細かくして欲しい」という声が挙がったとします。ちゃんと背景をヒアリングしてもらうと、「スケジュールが事業所全体に公開されてしまうと、忙しい人とそうじゃない人がわかってしまい、不平不満が出るから」という投稿があったとします。

ということは、各自の負担度合いが均一じゃないことが本質的な問題なのかもしれないという仮説が立てられます。であれば、「負担度合いが均一になるようにAIでのスケジュール割り当て機能を強化しよう」という着地になります��。

いまでは、一営業日に5個くらいの投稿があります。月に100個くらいで、四半期では300個ほどです。それをPdMのチームがすべてキャッチし、カテゴライズして蓄積しています。週に一度、私やCTO、それにPdMやデザイナーも参加する会議があるのですが、そこで集まってきた要望を見て、プロダクトのあるべき姿についての議論や目先の機能改良などの優先順位検討に活かしています。

導入数としては、いま4桁に近い事業者数になっています。訪問看護や介護の事業者さんがメインで、中でもある程度の規模感の事業者さんが多いです。これはたとえばスタッフ数が少なければ、効率的にスケジュールを組む必要性が低くなるためです。

都内であれば、おそらく1人のスタッフの方が1日に5〜6件ほどを回るのが平均だと思います。スタッフの方が3名であれば、1日に15〜18件の予定を効率的に割り当てれば良いので、人間でもなんとかなると思います。ただ、スタッフが10人とかになってくると、複雑度が増していき、スケジュールを組む作業の難易度がグッと高くなります。そういう意味で、ある程度規模の大きな事業者さんが私たちのサービスを使ってくださっているのだと思っています。

一部、規模の小さな事業者さんでも導入いただいているところがあります。そういう事業者さんは、経営者の方の成長意欲が高いという共通項があります。

訪問看護の事業者さんは、いまとても増えていて、私が代表になった2022年は全国で1万3,000〜1万4,000と言われていました。しかし現在は1万8,000くらいに増えていて、もうすぐ2万を超えるのではないかと思います。

増えている事業者さんのほとんどは株式会社であり、「これまではスタッフとして働いていたけど、独立して新たに訪問看護事業所をオープンします」みたいな、ある意味で起業する方が非常に多いです。

そういう方の多くは30代で、「この領域で事業を成長させていくんだ」というケースがほとんどです。そんな起業家の方にとって、私たちのサービスは将来の成長のために必要なものとして映るようです。効率的なスケジュール作成の必要性はまだないけれど、規模が小さいうちからアナログな運用を排除しておくことで、将来の成長に備えておくという感じです。

実態としては、『ZEST SCHEDULE』を使っていた��だかないと、ほかのサービスとうまく連携しません。スケジュールの情報がインプットデータになるので、たとえば『ZEST BOARD』などのアウトプットデータが出せないからです。

しかし、規模が小さい事業者さんであっても、「経営に関わるKPIをちゃんと見たい」とか「新規利用者獲得の文化をいまのうちから根付かせておきたい」といった理由で『ZEST SCHEDULE』を導入くださるケースが最近特に増えてきました。

そうかもしれません。実際に、私たちのサービスを導入いただいたとしても、収益に変化が出るまでには時間がかかります。

訪問スケジュールをつくるのは結果的に楽になりますが、最初の1ヶ月は大変です。訪問データの入力の仕方を覚える必要がありますし、新しい運用に慣れる必要があります。そう考えると、導入前よりも時間がかかるんです。事業者さんにはそういうことも理解いただき、その上で、2ヶ月、3ヶ月と使っていただきます。

そうすると、スケジュール作成自体がだんだん楽になっていきます。インプットデータが増えると、他のサービスも使えるようになっていきます。最初はある程度時間がかかるということ�をご理解いただいているので、だからこそ「導入するなら早い方が良い」と思ってもらえているのかもしれません。

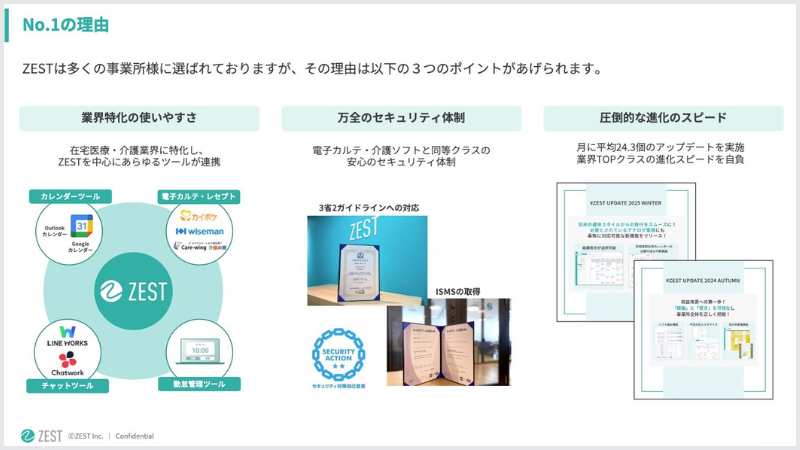

業界のユニークな部分をしっかりとサービスや機能に落とし込めることだと思います。それにより、現場のデータをちゃんと経営に活かすことができます。

ユニークな部分というのはいくつかあると思うのですが、ひとつ例を挙げるとすると売上です。訪問看護という分野で見たときに、売上の構成要素は3つあります。ひとつは医療保険から成る売上。そして、介護保険から成る売上。最後に利用者さんが自己負担する売上です。事業所で働く職員の方によっても違いがあって、看護師さんがつくる売上や理学療法士さんがつくる売上などがあります。

こういった業界の特性に合わせて、さまざまな切り口でデータを見ることが可能です。そうすることによって、どこに課題があるのかを分析したり、どこをさらに伸ばしていくかといった判断に活かすことができます。

汎用的なツールには便利な機能がたくさんありますが、私たちが対峙している業界にとっては、足りない機能や使わない機能があることも事実です。そのため、業界に特化したZESTシリーズでは、必要なものだけを抽出して実装したり、操作の複雑性を排除したりしています。たくさんの機能はないものの、そのぶん安価で提供できるという強みがあります。

特にこの業界は、サービス提供者が営業も兼務しています。そのため、いわゆる法人営業の動き方とはちょっと違います。たとえば、スタッフの方が利用者さんのお宅をまわる際には、移動手段が複数あります。自転車なのか、バイクなのか、車なのかによって移動時間も変わりますし、1日にまわれる件数も変わります。件数が変わると売上が変わってきますから、移動手段というのは収益に大きく関わってきます。

そういうことも把握しているので、スケジュールを組むときにはスタッフごとの移動手段を事前に登録できるようにしています。加えて、訪問スケジュールに隙間ができたら、その隙間時間で距離的に訪問できる営業先をリストアップして、自動でレコメンドする機能も実装しています。この機能では特許も取得している��のですが、業務の進め方を細かく理解している業界特化型のサービスだからこそだと思います。

また、利用者さんを訪問した際の記録は丁寧に残す必要があります。体温などのバイタルデータは、特に丁寧に電子カルテに残していきます。一方で、地域包括支援センターやクリニック、居宅介護支援事業所に対する営業活動の記録を残す時間は、ほとんどありません。あるとしても、事業所に戻ってきてエクセルのシートに「何月何日何時にどこに行ってきました」と書き残すくらいです。

収益を最大化するには、営業活動の中身を記録し、その情報を活かすことが大切です。そのため、私たちのサービスでは、営業のスケジュールに紐づいて活動記録を残せるようにしています。担当者に会えたのか、会えなかったのか。会えたのならその人のお困りごとはなんだったのか。ある程度パターン化されるので、自由記述ではなく、候補から選べるようにしています。自由記述したい場合は文字を書きますが、基本的にはスマホ画面で候補を選ぶだけで営業の記録が残せる仕様です。

おっしゃる通りで、既存の生成AIと組み合わせたりすることでもっと便利にできるんじゃないかと考えていて、研究開発もいくつか進めています。

たとえば、私たちは『ZEST BOARD』で経営に関するさまざまなデータをダッシュボードで見える化しています。いろんな数字を見ることで、傾向を把握し、課題を特定して打ち手を決められる経営者さんもいますが、そうじゃない方もいらっしゃいます。

そういう経営者さんに対しては、生成AIを組み合わせて、私たちが保有しているさまざまなデータなども参考にしながら、状況の分析結果や具体的な対応策を提示できるようにする。社内ではそんな開発を進めています。

在宅医療や看護の事業は、社会的な意義が大きく、持続可能なものであるべきだという考えはいまも変わっていません。そして、持続可能かどうかという点については、マクロな視点だけで見るとなかなか厳しいというのが現時点での認識です。

なぜ厳しいと思っているのかというと、この業界の売上の大部分は、いわゆる医療保険や介護保険だからです。医療の約7割は税金ですし、介護にいたっては約9割が税金です。生活保護を受給されている方の場合は自己負担ゼロの場合も多いので、10割が税金になります。

そんななか、労働者人口が減っていますから、社会保障費が逼迫しています。3年に1回とか、2年に1回とか、診療報酬制度にも改定があって、社会保障費を削るためにどんどんシビアになっていくと思います。

じゃあどうするのが良いかを考えるわけですが、まずは生産性を高めることが必要だと思っています。ムダを減らし、生産性を高め、これまでよりも高い利益率を出す。そうすることで、診療報酬制度が改定されたとしても、状況を維持できるのではないかと思います。

ただ、生産性を高めることができて、やっとプラスマイナスゼロの状態になるはずです。業界全体を持続可能なものにするためには、そこからさらに何かを上乗せしていく必要があります。

いま考えているのは、税金じゃない収益源をどうにかしてこの業界に持ってくることができない��かということです。これができれば、業界の売上構造に変化をつくることができますし、持続可能性が増すと思っています。

そうですね。新しい収益源を事業者の方に提供できるようにしたいと考えています。新しい収益源というのは、いわゆる診療報酬のような税金でサポートされるものではなく、民間のビジネスというか、一般の企業からお金が得られるモデルをつくって加速させていきたいと考えています。

たとえば治験が既に実施されているひとつの例だと思います。治験は薬を服用した際のデータを定点で見ていくものですが、医療知識を持つ人がチェックしなければいけません。これは、訪問看護と相性が良いと思います。看護師さんが定期的にお宅に伺うなかで、訪問看護をひとつの起点に治験をやっていく。

そうすると、製薬会社さんから治験コーディネーターさんへ、そして訪問看護事業者にお金が流れる。そのお金は、税金ではなくて民間のお金です。これはひとつのモデルだと思っています。このように、民間企業または個人から、訪問看護や介護事業者にお金が流れていく、そんなモデルをつくっていきたいと考えています。

とはいえ、新しい収益源をつくることができたら良いというわけではありません。業界で働くみなさんの気持ちにも十分な配慮が必要です。たとえば、看護師さんが訪問看護でおじいちゃん、おばあちゃんに会いに行き、サービスを提供しますよね。その際に、プラスアルファでサプリとか化粧品を提案をしたら、売れそうじゃないですか。人間関係ができているので提案しやすいでしょうし、サプリとかであれば民間のお金ですから保険も関係ない。

でも、看護師さんには看護師としての職業倫理やプライドがあると思うんです。「サプリや化粧品を売るために看護師になったんじゃない」という方も絶対にいらっしゃると思うので、ちゃんと配慮しなければ離職のリスクを高めることになってしまいます。

このあたりが難しい部分ではあるのですが、業界でがんばっているみなさんの気持ちにも配慮しながら、民間のお金を獲得するにはどうすればいいかをいろいろと検討しているところです。

ゼストのサービスからはカ�レンダーがダウンロードできるようになっています。月間のカレンダーをダウンロードすると「この日の何時に伺います」というマークが入り、印刷したものを利用者の方にお渡しできるという機能です。

このカレンダーですが、日付と訪問の予定だけだと少し殺風景です。そのため、「季節の画像をつけて出力できるようにしよう」などと検討しています。4月には桜、8月には海、そういう四季折々の画像をつけるといったイメージです。ベッドで寝たきりの利用者の方もいらっしゃるので、近所の公園の風景や地域のお祭りの画像などがあれば喜んでいただけるのではないでしょうか。

切り口としておもしろいですね。介護が必要なご年配の方は2040年には現在の1.5倍になると言われていますが、おじいちゃん・おばあちゃんを支えたいと思っている息子さん・娘さん、そしてお孫さんがいます。そう考えると、大きなマーケットだと思います。

日本の3人に1人が65歳以上の高齢者になりますし、同じく3人に1人が何かしらの介護事情を抱えていると言われています。近い将来には、「家族の中で誰かしらが介護を受けている」という予測なので、ビジネス的に見れば大きなチャンスがある分野だと思いますね。

新しい切り口のサービスをつくり、訪問看護や介護の事業者さんに売上が還元できる仕組みができれば、仮に診療報酬制度が改定されて売上にマイナスインパクトが出たとしても、事業者さんはこれまで通り事業を続けられるはずです。そういう未来をつくっていきたいです。

たくさんあると思います。わかりやすいのはネットワークです。ゼストには数名のエンジニアのインターン生がいるのですが、みんな東京大学の学生なんですね。

ミダスグループのCTOを中心に複数人集まって、学生向けにテックサークルのようなものを運営しているのですが、そのサークル内でインターンの募集を出したんです。ゼストが単体で募集を出しても応募が集まらないと思うので、これはその恩恵だと思います。

若いですがみんな優秀なので、「生成AIを使ってこういうことができないか実験してみて」とお願いもしています。若い人たちに任��せることで、自分たちからは出てこないアイデアが出てくるでしょうし、そこから魅力的なサービスに発展していくかもしれません。

これまでとは違う新しいサービスモデルを考えたい私たちのような会社にとっては、インターン生の活用はとても魅力的だと思っています。

たくさんありますね。私は、経営者にとって視座がとても大事だと考えているのですが、他の経営者からはとても刺激を受けています。

ゼスト単体で見ると、事業も組織も成長しています。SaaSなのでチャーンレートが気になるところですが、月次の解約率は1%未満です。私が就任してからMRR(※)が落ちたことはないです。

(※)MRR:「Monthly Recurring Revenue」の略。「月間経常収益」または「月次経常収益」という意味で、「毎月決まって発生する収益(売上)」のこと。

単体で見たら調子が良いのですが、他の会社を見ると、みんなすごく伸びています。規模がより大きな会社もあるので、「ここで満足していたらダメだ。もっと視座を高く持ってがんばろう」ととても刺激を受けています。

自分たちが倍の成長率だとしても、なかには3倍に伸びている会社もある。もちろん業界を良くしていくことや、社会的に意義のある分野を持続可能なものにしていくことが大切なのですが、そのためにも規模や売上は重要です。そういう意味で、「もっともっと」という気持ちにさせてくれる他の会社の存在は、私にとってとても大切です。

いろんな刺激をもらっているので、やりたいことがとてもたくさんあります。この業界をより良くするために必要なことはなんだろう?アンメットニーズとはなんだろう?ということを考え、お客様に提案してみて、よろこんでいただけるものをつくる。すべてのお客様に「良いね」と言われなくてもいいんです。たとえ数人のお客様だったとしても「これすごく良いね!!」と言っていただけたら、それで良い。

そういうプロダクトやサービスをつくって、市場で試してみる。それでお客様がよろこんでくれて、お客様の収益が伸び、私たちの会社の売上になる。それが積み上がっていくことで、業界がより良くなるし、社会貢献にもなる。そういう順�番で物事を考えています。

ゼスト全体で50名強です。組織は大きく3つで、営業本部・開発本部・管理本部という構成になっています。

営業本部にはマーケティングやカスタマーサクセスのチームも含まれますが、状況に応じて規模を拡大していく方針です。

悩ましいのは開発本部です。開発は、極端な言い方をすればコストセンターだと思うんです。組織を強化すればするほどプロダクトをつくるスピードは早くなりますが、そのぶんコストは増える。悩ましいというのは、組織の規模を倍にしても、おそらく開発スピードは倍にならないということです。この業界の理解、プロダクトの理解など、どうしてもエンジニア個人に蓄積されるものがあるはずで、蓄積が少ない状態のエンジニアを増やしても、開発スピードはなかなか比例しないと考えています。

管理本部については会社の規模やフェーズに合わせて予測が立てやすいと思っています。「IPOを目指していくなら、このタイミングでこういうことが任せられる人がどれくらい必要だろう」と、ある程度の精度で予測が立てられると思っているので、開発本部よりは悩まないですね。

採用という観点では、営業本部と管理本部においてはある程度の採用力があると思っています。社会課題に向き合う事業なので、そこにやり甲斐や意義を感じて応募してくださる方が多いです。看護師さんや理学療法士さんからの応募も増えているので、「看護や介護の分野で社会課題を解決するならゼスト」という認知に少しずつなってきているのかもしれません。

開発本部の採用には、他社さんもきっと同じだと思いますが、非常に売り手市場だと感じているのが本音です。ただ、アナログが多い業界であるからこそ、AIを含めたテクノロジーを活用することで大きなインパクトが出せると思っていますし、それが社会全体のためにもなるという点で魅力付けができると考えています。

そうですね。代表に就任した初期の頃は、けっこうしんどかったです。物理的なしんどさもありましたが、精神的なキツさが大きかったと思います。

実務と並行して仲間を見つけてくることが必要で、自分のリソースをど�のように振り分けるか悩んだり、「採用がうまくいくだろうか」という不安の気持ちと戦ったりしていました。前職の仲間など、まずは自分のネットワークを使って仲間を集め、そこからはリファーラル採用やダイレクトリクルーティングで少しずつ組織強化を進めていきましたが、「けっこう大変だったな」という記憶があります。

ハードシングスとしては、プロダクトをつくり直したことでしょうか。私が代表になる前から効率的なスケジュールがつくれるプロダクトがあり、ご利用いただいていたお客様がいました。しかし、プロダクトを細かく見ていくと、セキュリティの観点で懸念があったり、スケーラビリティの観点で正常なパフォーマンスが担保できるか不安があったり、いろいろな課題があったんです。

古い言語で開発されたプロダクトであり、細かな仕様書が残っていないし、詳しく把握しているエンジニアもいない。そのため、お客様に改善要望をいただいても、スピーディーな対応ができない状態でした。

新しく機能を追加しようにも大きなお金とたくさんの時間が必要だったので、「ゼロベースでつくり直そう」と意思決定し、開発リソースのほとんどをつくり直しにあてることにしたんです。

ただ、新しいプロダクトができるまでの約1年半は本当にハードでした。つくり直す前のプロダクトを使ってくださっているお客様�から改善要望があっても、開発リソースがないのでほぼ応えられません。そこについては、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいでした。

また、新しいプロダクトがリリースされるまでは、つくり直す前のプロダクトを売らないといけません。なくなることがわかっているプロダクトを提案するのは、営業チームとしては本当に難しかったと思います。

この時は、取締役営業本部長の河合に助けられた部分が大きいです。私が「すごいな」と思ったのが、「僕はどんなプロダクトでも売れるので大丈夫ですよ」と言ってくれたことです。

つくり直している間は、営業チームは前のプロダクトを売ることになります。「新しいプロダクトがリリースされてからアクセルを踏むので、いまは成果が出なくてもしょうがないですよね」とか、いくらでも言えたと思います。でも河合は、「営業としてちゃんと売ってきます」と言って、実際に売ってきてくれたんです。

「改修が遅いです」とか「セキュリティ上の不安があるので厳しいです」とか、たくさん言い訳ができたと思います。そんな状況でも、営業チームは売上をつく�ってくれました。中には何かしらの理由をつけるメンバーもいたと思いますが、責任者の河合が売ってくるので余計に言い訳ができない。背中で示し、そういう状況をつくってくれた河合には本当に助けらられました。

念のため補足をしておくと、旧プロダクトの品質が悪かったわけではありません。古い言語で開発されていたり、細かな仕様書が残っていなかったというのは事実ですが、すでにたくさんのお客様にご利用いただいていたものですから、一定以上の品質でした。事実、新しいプロダクトがリリースされるまでの1年半で、旧プロダクトのお客様は劇的に増えたんです。河合たち営業のがんばりがあったことに加えて、しっかりとお客様の課題を解決できるプロダクトだったからこそだと思います。

大切にしているのは、成長意欲でしょうか。面接でも言ったりするのですが、成り行きで年数を重ねていき、それなりの給料をもらい、それなりに楽しくやりたいという方は、当社に向いていないと思います。やっぱり、基本的には成長することに対して意欲的であって欲し�いんです。

ゼストはスタートアップ企業なので、この先10年とか、20年とか働いて、役職があがっていって、役員になって、といったキャリアパスをみんなに提供することは難しいと思っています。もちろん、そんな環境を用意できたら素晴らしいと思いますが、全員には無理です。ゼストを辞めて、違う会社に転職をする人だっていると思います。

ただし、ゼストで働いたことが、その人のキャリアにとってプラスになる。スキルが身についたり、それに伴って役職がついたり、給料が増えたりする。そういう機会は全員に提供できると思っていますし、提供しなければいけないと考えています。

会社として絶対に避けなければいけないのは、社員を成長の踊り場に置いてしまうことです。ある役割を任せて、それができるようになったら次の役割を用意してあげる。その次も、その次も、どんどん用意してあげる。そのために会社を成長させる。それが会社の責任だと思いますし、経営陣が持つべきプレッシャーだと思います。

次の役割を用意できず、それが理由で社員が辞めるのだとしたら、それは辞めた人が悪いのではなくて、用意できない経営陣が悪い。私はそう考えるようにしています。そうならないように、経営者として会社を成長させたいですし、個人としても成長していきたいと考えています。

「どこまでやれるのかチャレンジしてみたい」という気持ちがあるのだと思います。私自身、自分が踊り場にいると感じたら環境を変えるようにしてきました。P&Gでは一番大きな予算のブランドマーケティングを任されていましたけど、踊り場にいると感じたので環境を変えました。YCPでは上場も経験して、パートナーとしてそれなりの売上も持っていましたが、新しい環境に飛び込む決断をしました。

その動機は、、、なんでしょう、小さい時の原体験かもしれません。というのも、小学生のとき、すごく成績が良かったんです。それが、中学は私立の進学校に行ったのですが、最初のテストではクラスの真ん中くらい。もう勉強では何の差別化もできないことがわかり、じゃあ他に何ができるだろうか?と自分の可能性を探し出したんです。そういった経験があったから、新しい挑戦を通じて成長を求めるようになったのかもしれません。

会社の経営でも中学に入った時と同じような感覚です。ゼストの事業はおかげさまで順調に成長していますが、ミダスが株主であるほかの会社はさらにすごいスピードで伸びています。いろんな工夫をして、たくさんのリスクを取って、会社を成長させてい��る会社ばかりです。まわりの経営者に刺激をもらいながら、私も現状に満足することなく、成長を目指していきたいと思っています。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

在宅医療や看護・介護の分野には、さまざまな課題があると報道されています。それらの課題を解決するためのサービスはいろいろとありますが、同社が特徴的なのは売上の構造に着目し、新たな収益源を模索している点だと感じました。どのようにマネタイズしていくかは検討の余地があると思いますが、業界をより良くしていくための戦略が練られており、可能性を感じることができました。 また、個人的には、常に新しい刺激を取り込むことの重要性を再認識しました。いまの環境に満足するのではなく、リスクが伴ってもときに環境を変え、まわりの方々から吸収し、自分を進化・変化させるためのきっかけにする。ひとりのビジネスパーソンとして、この考え方には強く共感しましたし、自身もこうありたいと思えたインタビューでした。

2025.09.12 公開

2024.08.01 公開

2025.10.31 公開

2024.12.13 公開

2025.02.06 公開