15歳で起業し、25年以上の経営経験を持つ家本賢太郎の、熱量の冷めない仕事との向き合い方。

2024.09.06 公開

2024.09.06 公開

チャリチャリ株式会社 代表取締役 家本 賢太郎

設立:2019年

事業内容:シェアサイクルサービス「チャリチャリ」の提供

株式会社ヌーラボ 代表取締役

自転車への愛と、ビジネスに対する情熱と。家本さんはその二つをチャリチャリに全力で注ぎ込んでいるお方だと感じます。非常にロジカルな思考を持っていて、お話をしていると「なるほど」と腑に落ちることが多いです。もしかすると、当該記事のテキスト越しでも伝わるかもしれませんが、僕が感じている家本さんの魅力的なところは、そこ知れぬ元気と声質です。

今年で43歳になります。15歳で起業して、丸27年です。人生の半分以上を経営者として生きてきました。

最初に、合資会社クララオンライン(現クララ株式会社)というサーバホスティングサービスを提供する会社を立ち上げました。そこから海外に進出したり、スポーツ関連のビジネスを始めたり、自転車関連のサービスを開始したり、少しずつ事業を拡大していきました��。その中の一つがシェアサイクルのチャリチャリになります。

プライベートなことになるのですが、小学校6年生の3学期に体調を崩して高熱が出たんです。身体がしんどくて学校にいけないくらいで、3学期は一日も登校できませんでした。

体調不良の原因がわからないまま、何度か手術をくり返して2年くらい経ち、中学2年生の夏ごろ、目が見えにくくなっていることに気づきました。当時はもうパソコンを触り始めていたので、「パソコンのやりすぎで目が悪くなったのかな」くらいに思っていました。ただ、本当に目が見えなくなってきていて、視界がぼやけるとかではなくて、物理的に視野が狭くなっていたんです。

病院で検査してもらうと「両耳側半盲」といって、耳側の視野が欠損していることがわかりました。脳の中に視神経が交差する部分があるのですが、そこを腫瘍が圧迫していて視野が奪われていたんです。昔からの体調不良も、これが原因じゃないかということでした。

15歳、私が中学生の頃に腫瘍を取り除くための手術をしたところ、手術中にアクシデントがあって身体が動かなくなってしまったんです。下肢が両方ダメで、お医者さんからは「一生車椅子です」と言われました。その後、高校には進学せずに起業したのですが、18歳の頃、奇跡的に運動神経が回復して歩けるようになりました。

結果的に、車椅子生活になったことが起業を考えるきっかけになりました。「この先どうやって生きていこうか」と自分なりに考えた結果、この身体で社会と関わりを持ち、世の中に貢献するには起業という選択肢があるなと。そして、パソコンとインターネットがあればできる事業を始めたという流れです。

何をして生きて行くかを自分自身で考える機会というのは、多くの人に訪れるのではないでしょうか。いま思えば、僕の場合はたまたま15歳のときにそのタイミングが来たということだと捉えています。同年代の人たちよりもちょっと早く、考えて決める機会をいただいたということだと思っています。

乗り物は自動車以外は大好きでしたね。親のポリシーで家に車がなかったので、自動車についてはそこまで思い入れはないのですが。

たとえば飛行機は、小学校2年生のころから「月刊エアライン」という雑誌を購読し続けています。飛行機が好きすぎて、ヨーロッパで飛行機の写真集を出したくらいです。鉄道だと「鉄道ジャーナル」ですね。これもずっと愛読している雑誌です。船もいいですね。貨物船を見るのが好きで、いまでも港に行ってずっとコンテナ船を眺めていることもあります。

自転車も大好きです。幼稚園のときに住んでいたマンションの上の階に、たまたま老舗の自転車メーカーの方が住んでいて、自転車をつくることや売ることについて、いろいろ話を聞かせてもらっていました。そういう経験も手伝って、自転車には思い入れがありますね。

ちなみに車椅子も好きで、当時は自分の身体に合うものをカスタムオーダーして、アメリカに発注したりしていました。こんな感じで、乗り物は本当に好きですね。

他にも好きなものはいろいろありますが、加えて言うなら古�地図ですね。博多の街並みも大好きで、街の歴史を学んだ上で、昔からある通りを歩いて、古地図と現在の姿とを重ねてみるのは本当に楽しいです。古地図集めにハマっていたときは、東京神田の古本屋さんに行って、「こういうのを探しているので、見かけたら連絡ください」とお願いしたりしていました。いまは置く場所がないので少し抑えていますが(笑)、古地図も非常におもしろいですね。

これは本当にいろんな巡り合わせがあって、複数のきっかけが重なってチャリチャリをやることになったと捉えています。

もともと、祖業であるクララはずっとITインフラを軸にサービスを提供してきました。ただ、クラウド環境を提供するだけなら資本の戦いになるし、その戦場では僕たちが戦うのはしんどいと考えていました。資本の戦いに突っ込んで行くか、違う道を模索するか。2006年くらいに悩んでいたんです。

その時の結論は、違う道を模索することでした。戦い方を工夫し、アジアのインターネット市場に出ていく戦略をとりました。最初に台湾、次に中国。いまは売却しましたが、シンガポールや韓国にも進出しました。

常に注目していたのは中国のマーケットです。中国のインターネット環境って、ご存知の通り世界中に開かれたものではありません。一方で、中国という非常に大きな市場のなかで、多くの産業や企業がどんどん成長していた。たくさんのユーザーを対象にいろんなサービスが生まれて、どんどん進化していく。当時、「中国市場の成長はグローバルスタンダードじゃない」という意見もありましたが、個人的には「この環境で生き残っているビジネスってだいぶパワフルだな」と思って見ていました。

そのころ、一年の半分くらいは北京にいたのですが、シェアサイクル市場は本当に黎明期でした。北京の街でシェアサイクルが始まった最初の時期です。まずMobike(モバイク)という赤い自転車を街で見かけるようになりました。続いてofo(オッフォ)という黄色い自転車が走り始めました。最初は僕も「どうせすぐ撤退するんだろうな」という意地悪な目で見ていたんです。でも、1週間たっても、1ヶ月たってもなくならない。むしろ、利用者はどんどん増えていく。自転車の鍵の問題がありましたがすぐに改良されて、数ヶ月後にはスマートロックが登場し、「技術進化のスピードがすごいな」と驚きました。

3ヶ月くらいすると街中の渋滞が減ったんです。これまでは道路が自動車でいっぱいだったのに、少し余裕が出てきた。これはすごい変化だと思いました。そして何よりも衝撃的だったのが、Mobikeもofoも、経営者が僕よりも年下だったことです。

僕は日本では若い経営者だと言われ続けていました。そんな僕よりも若い経営者が、北京の街の様子を変えたわけです。自分よりも若い経営者が、社会を良くすることに成功しているのを目の当たりにして、大きな衝撃を受けました。

同時に思ったのは、「そもそもみんな急いで移動したいんだっけ?」ということです。自分のなかで、街中での移動というのはそこまで急がなくてもいいんじゃないか?人間の一番心地良いペースってどこなんだろう?という問いが出てきたんです。目的地まで最短距離で最速で移動したい人もいるだろうけど、果たして全員がそうなのか?移動はしたいけれども、そこまで急がないという人もいるはずで、ただ移動の選択肢が限られているだけじゃないのか?という仮説が生まれたんです。

そこから世界中でモニタリングを始めました。クララの仕事で世界中のカンファレンスに行くことがあったので、イベントが終わってから街中を見てみるようにしたんです。世界中で200個くらいのシェアサイクルサービスを見て、利用者に話を聞いてみたり、実際に使ってみたりしました。そして、「これは日本でもチャンスがあるかもしれないな」と自分の中で整理がついたころに、たまたまメルカリの小泉さんから「シェアサイクルをやろうと思っているんだけど」と連絡をもらったんです。僕がSNSに投稿する内容が自転車のことばかりだったので、声をかけてくれたということでした(笑)。

予定を合わせて一緒にお食事に行って、面白いお話だと思ったので協力したいと思い、「でしたら僕もお金出しますよ」と伝えたんです。すると、「まだ事業として成立するかわからないから、お金は出さなくていいです。でも何かしらの形で関わってくれたらうれしいです」ということでした。そこで、最初はコンサルティングの形でメルカリさんからクララに発注をいただき、僕がお手伝いすることになったんです。

実は裏側で、自転車分野への投資をしていた�んですね。自転車産業って200年くらいの歴史があるので、いきなりプレイヤーとして参入してもうまく行かないだろうなと思っていて。なので、まずは自転車の世界に投資をするところから始めようと。具体的には、観光地を中心としたシェアサイクル事業とか、自転車を専門に扱うメディア、自転車に特化した保険会社などに投資をして、業界のことを勉強していたんです。

勉強を通じて「これくらいの投資をすれば収益につながるな」とか「固定費をこれくらいに抑えることができれば事業として成立するな」とか、そういう感覚が持てるようになったのが2017年くらい。そして「メルチャリ」という会社でサービスを開始したのが2018年の2月ですね。

当初は整備不良でうまく動かない自転車があったりして大変でした。ローンチして3日目には、倉庫に行って修理のために僕自身もドライバーを回してましたから。自転車の整備フローも決まっていなかったので、自分で整備マニュアルを作りました。「最初にここをチェックしましょう。そしてこの部分に油を差しましょう」みたいな(笑)。

シェアサイクル事業としてちゃんと自立自走するために、街中を見て回って「もっとこうした方が良い」というのを見つけてきて実装すると��いうのをくり返していきました。「滑り出しが良くないんじゃない?」といった声も聞こえてきましたが、そもそも新しい移動習慣を提案しているわけですから「そんなに簡単に行かないよ。でも諦めずにやり続けるぞ」という気持ちでした。

そんな時に、親会社であるメルカリさんが米国事業や決済事業に注力することになったんです。そして、メルチャリさんの中でも誰がオーナーシップを持ってこの事業をやるのかという議論になりました。

僕は、そもそも自転車のことを好きじゃないとダメだし、情熱を持って四六時中ずっと自転車のことを考えられる人じゃないとこの事業はできないと考えていました。それに、街中を見て回っている中で必要な改善点もいくつか見えてきました。そのため、「僕が引き受けます。僕が責任を持ってやります」と手を挙げたんです。そして、2019年7月にneuet(2024年4月「チャリチャリ」に社名変更)を設立し、2020年からはサービス名も変更しました。

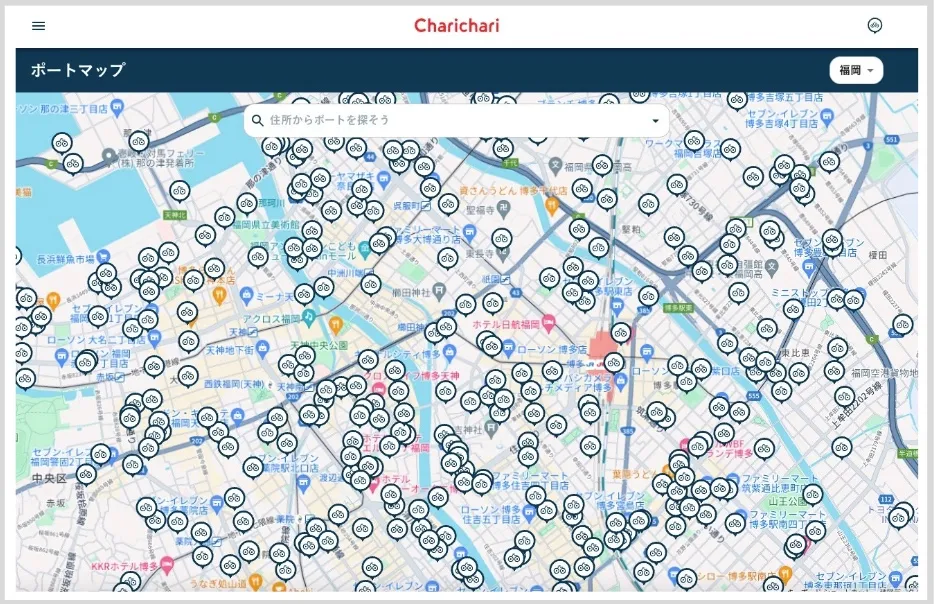

大きく3つあって、ひとつ目はポート(��民有地や歩道等に設置された、自転車の貸出・返却を行う無人の駐輪施設)の密度です。これはサービスの利便性に大きく影響するものです。具体的には、一平方キロあたりにどれだけポートがあるか、主要駅の近い場所にちゃんとポートがあるか、ということです。

シェアサイクルの事業は、たとえばWebマーケティングに予算を割いて、広告をうまくやれば事業が成長するというわけではありません。日常生活のなかで、便利で安心して使えることがユーザーからの評価につながっていきます。そのため、地域に根ざしてポートのセールスを行なうことがとても大切なんです。僕が引き受ける前は、東京にビジネスサイドのメンバーがいて、福岡にサポートのメンバーがいるという組織でした。なので、まずは組織のあり方を変えてポートの密度を高めていくことにしたんです。

ふたつ目の改善点は、垂直統合。まずは徹底的に自前でやるということです。ポートのセールスも、自転車の整備も、自転車を輸送するトラックの運行も、事業の上から下までを全部自分たちでやる。そうすることで、各業務でどんな課題があるのかがわかるし、それぞれどれくらいのコストがかかっているかも把握できます。たとえば、チャリチャリの自転車のサドルが一ついくらなのか。ペダルはいく�らなのか。買うのにかかるコスト、修理するのにかかるコスト、そういうのを細かく把握していく。そうしないと、現在のやり方が適正なのかそうじゃないのか判断ができないですよね。自分たちで全部やることによって、事業の内側をクリアにして、改善できるところや工夫できるところを見つけて整えていく。そういう取り組みをした上で外注さんにお願いするのは良いですが、わかっていないのに外部に出すのはただの丸投げだと考えています。そのため、手間はかかりますがまずは徹底的に自前でやることを進めていきました。

最後は、先ほどのふたつの改善点を踏まえて、キチンとお金の出入りを把握すること。シェアサイクル事業には、自転車やポートのようなハードウェアの側面とユーザーの方に使っていただくアプリなどのソフトウェアの側面、輸送や整備など人がリアルに関わる側面があります。そのため、SaaSビジネスのように利用アカウントが増えれば一気に業績が伸びるということはありません。そもそも、生活習慣や行動習慣はそんなに早く変化しませんから、1年とか2年という時間はあっという間にすぎていくわけです。ですから、事業として収益が出るように、課題を見つけて改善してというプロセスはくり返していくんですが、時間がかかるので早急な成果は期待しないでくれと。お金を入れてもらって数年で利益を出してリターンを出してという時間軸じゃないので、資本を入れてもらう場合はしっかりと説明してご理解いただくようにしました。そのためにも、事業にかかるお金の出入りは詳細をしっかりと把握��するようにしたんです。

ポートの密度を高めていくことでしょうか。僕たちはポートをたくさん設置したいと考えていますが、だからといって、すぐに「わかりました。そうしましょう!」とはなりません。博多駅周辺は特にそうで、条件を詰めて話が着地するのに一年とか一年半とかかるんです。

権利者の方もたくさんいらっしゃいますし、権利者側がOKでも管理会社との調整が入ったりもします。ビルの敷地内の空きスペースのことを公開空地と言うのですが、空きスペースにしておくか、そこに何かを設置するかで建物全体の容積率が変わってきたりします。容積率については建築基準法で都市や地域ごとに細かい取り決めがありますから、「空いているスペースがあるのでそこをシェアサイクルのポートにさせてください」と言っても、簡単には行かない。権利者の方々、管理会社の方々、地域の街づくりの関係者の方々、そういったみなさんと議論をさせていただいて、一つずつハードルをクリアしていくことが大切なんです。

主語を決めて、ブラさずにやり取りを重ねることでしょうか。たとえば福岡であれば、「チャリチャリ」ではなく「福岡の街」が主語です。僕たちの会社の利益の話をしているのではなく、福岡という地域の未来のための話をしているわけです。この軸をブラさないことが非常に重要ですね。

そしてもう一つ重要だと考えているのが、みんなでやるというスタンスです。特定の企業グループで連携してやるのではなく、あらゆるみなさんと協力して進めていく。業種も、規模も関係ありません。みんなの街やみんなの暮らしのことなので、オール福岡でやる。これが大切です。

福岡市の歴史をふり返ってみれば、西鉄バスや市営地下鉄がこれまでがんばってたくさんの路線をつくってきてくれました。海にも山にも、ビジネス街や繁華街、それに空港にもアクセスしやすい。歴史ある街並みを残しつつ、交通の利便性をどうやって確保するのかという難しいけれど重要なテーマに向き合い続けてくれています。メインとなる幹線を軸にして、周辺に支線を張りめぐらせて、日々の生活を支えるのは本当に至難の業だったと思います。

未来に�目を向けると、福岡市はまだまだ人口を増やすという方向性です。既存のバスや電車を含めて、便利な移動や日常の足をどのようにデザインしていくかは大きな課題だと思っています。どこかの誰かが良いアイデアを考えてくれて、それに乗っかるのもひとつですが、愛着のある街の未来のために、みんなで協力して貢献できることはないかと知恵を絞るのはステキなことだと思うんです。

だからこそ「いまよりももっと簡単に人が行き交えるようにすることが、この街の未来のために良いことだと思う」とビジョンを示して、いろんな人に参加してもらうというやり方をとっています。

そうなんです。また、これは移動の課題を解決する際の難しさでもあり、おもしろい部分でもあると思っているのですが、街の数だけ課題があって、課題の中身がそれぞれ異なるんです。

熊本市では、政令指定都市のなかで交通渋滞の度合いがワーストです。マイカー文化が根強く、街の中心部では平均速度が非常に遅い。バス会社は補助金なしでは経営が成り立たないところが多く、公共交通機関を残すために独禁法の特例に基づいて路線バス事業者の共同経営が認可されています。一方でTSMC(台湾に本社を置く半導体企業。2024年に熊本工場を開設)の進出で街はにぎわっていて、人も物もたくさんの移動ニーズが生まれています。移動に関する課題に対して、どこから手をつけていくべきかという街もあるんです。

何が言いたいかというと、街ごとにオリジナルの解決策が必要だということ。一つの成功事例をコピーすれば良いわけではないということです。福岡は福岡で、熊本は熊本で、それぞれ課題が異なります。そのため、解決策もカスタマイズしたものが必要ですし、課題の解決にはそれなりの時間が必要になるということです。

2024年7月時点で、7都市でサービスを展開しています。福岡市、久留米市、熊本市、佐賀市。九州以外だと名古屋市や桑名市、東京の台東区などです。スピード感を持って広げるものでもないので、じっくり進めて行こうと考えています。街のことは大好きですが、同時にたくさんの街を愛するのは難しいですから(笑)。

歴史を学び、歩いてみて、その街について深く理解することが大切です。平日の昼間にちょこっとお邪魔して、数時間の視察でその街のことを理解するのは無理じゃないですか。何も予定を入れずに一日かけて街を歩いてみるとか、行ったことがない路地に入ってみるとか。そういうことを重ねながら、少しずつその街と仲良くなっていく。その上で、「この街にはこういう課題がありそうだな」「この課題はシェアサイクルで解決できるかもしれないな」と考えを組み立てていくわけです。

そもそも成果が出るまでに時間がかかる事業だということはわかっていますし、「100都市とか200都市で事業を展開します!」なんてことは最初から考えていません。僕は「エリアドミナント」という表現をしていますが、特定の地域にフォーカスして、深く理解した上で丁寧に課題と向き合っていくというやり方です。

直近では先ほどの7都市に加えて、熊本の天草市でもサービスを開始しました。今後サービス展開をするとしても九州を中心に考えていくのではないかと思います。少なくとも大阪や神戸より西側でしょうか。九州全体に対して僕たちがお役に立てそうなことはまだたくさんあると考えていますし、そもそも東京よりも北には他のシェアサイクルのプレイヤーがいらっしゃいます。わざわざ進出して��競争するのはお互いにとってハッピーじゃありません。競争に勝つことが目的になってしまって、地域の課題を解決することが後回しになってしまっては本末転倒ですから。

会社としてやりたいのは、テクノロジーを駆使して世の中の課題を解決すること。解決策を考えるだけではなく、ちゃんと社会に実装できるように組織力をさらに磨いていきたいです。そして、取り組む対象としては「地域」にフォーカスしていく。これが基本的な考えになります。

少し大きな話になりますが、課題解決のためにどのような手段を取るかはさまざまだと考えています。シェアサイクルかもしれないですし、2021年に設立したプロバスケットボールチームのようにスポーツを通してかもしれません。解決すべき課題を踏まえ、目的を果たすために最適な手段を採択していきたいと考えています。

地域社会と個人とのつながりが希薄化しているとか、そもそもほとんどつながっていないとか、そういう課題が�多くの地域で起きているのではないでしょうか。その結果、生きにくいというか、生きている実感が持ちにくくなっている気がしています。社会の中の自分の役割がつかみにくく、世の中への貢献が実感しにくい。だから、「自分は何ができるようになったんだっけ?」「まわりから必要とされているんだっけ?」と絶対的にも相対的にも自分のことがわかりにくくなっているのではないかと思っています。

例えば地域の移動課題については、何もせずにあと5年くらいしたら壊滅的な状況になるというのは明白です。その現実に対して「なんとかなるんじゃないか」と地域も個人も他人事になっているのは良くない状況だと思っています。そのため、僕たちがハブになって課題解決を推進していけたらと考えています。

これは難しいテーマだと思っていて、たとえば僕と同じような熱量を持って課題解決に向き合い続けられる存在が必要だと考えています。

僕の熱量の源泉は「好き」という気持ちで、理屈抜きで乗り物や街のことが好きだから、のめり込めるし没頭できるわけです。何を好きなのかは人による部分がありますが、自分が好きなことと世の中が交わる部分を見つけることができれば、ものすごく強い動機になるはずです。「これが好き」という強い気持ちがあれば、長い時間をかけてでも課題の解決に取り組み続けられるのではないかと思っています。

僕はたまたま乗り物や街が好きですが、それは自分に与えられた役割だと考えているんです。「家本さん、あなたは乗り物や街に関わることをもっと良い状態にしてくださいね。それを通じて皆さんの役に立ってくださいね」と世の中から期待されているというか。そういう考えを持っているので、事業をやる際は「なぜそれをやるのか?」を何度も何度も自分に確認するようにしています。

会社のMVVとかあるじゃないですか。事業や組織の要点を整理したり言語化すること自体は良いことだと思っているのですが、そもそものミッションは、何から生まれているのかをしっかり考えることが大事だというのが個人的な意見です。なぜそれをやるのか?他の会社じゃなく、なぜ自分じゃないといけないのか?そこに相応の理由があれば、それこそ長い期間をかけてでも、がんばり続けられるのではないでしょうか。

社会や地域の課題というのは、いろいろな要素が複合していることばかりです。そのため、一つのアクションですぐに結果が出るというものではありません。でもだからこそ、情熱を持って取り組む価値があるものだと思っています。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

当社は福岡に�支社があるのですが、私が出張中、チャリチャリで移動している人を見ない日はありません。福岡スタッフも、チャリチャリのヘビーユーザーで、今回の取材をとても楽しみにしていました。街で目にする赤い自転車は、少しずつですが一歩一歩、人々の移動の選択肢を増やしてくれていることを実感しています。 撮影中、ポートにちょうどトラックが来ていました。GPSで管理された自転車は、ポートに偏りがでたら、トラックで定期的に移動・分散させています。家本社長がトラックの運転手さんに、「暑いねー、お疲れ様!」と馴染んだ様子で話している姿を見て、現場との距離の近さを感じました。 インタビューの中で家本社長は「なぜそれをやるのか?を自分自身に何度も確認する」「社会の中で自分の役割は何なのかを何度も自問する」とおっしゃっていました。ただ乗り物が好きなだけでなく、街の、地域の課題に向き合い、そのひとつの解決手段である乗り物も大好きで、、、そんな思いがビシバシと伝わってくるインタビューでした。たまにはゆっくり街の景色を見ながら、のんびり自転車に乗りたいなと思います。

2024.08.01 公開

2024.10.30 公開

2024.09.03 公開