『ドラゴン桜』『宇宙兄弟』などの大ヒット作品を編集者として担当した佐渡島庸平。インターネット時代のクリエイター支援のモデル構築を目指している。

2024.10.28 公開

2024.10.28 公開

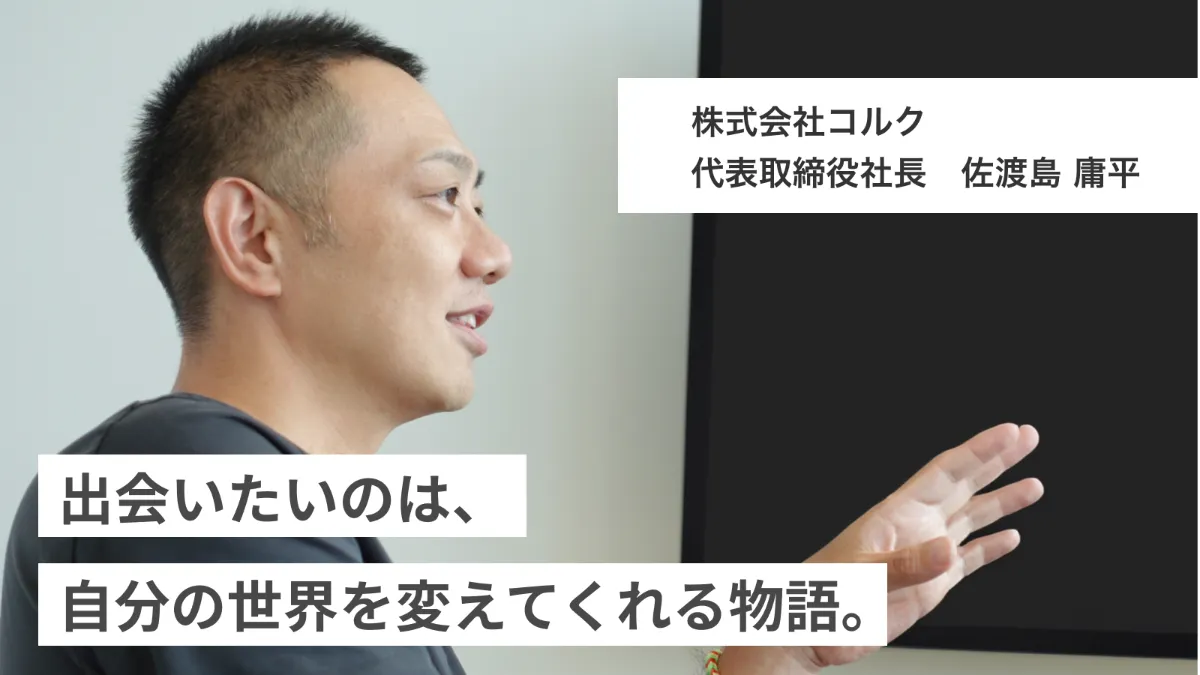

株式会社コルク 代表取締役社長 佐渡島 庸平

設立:2012年

事業内容:編集・制作支援、コミュニティ運営、マーケティング、スクール、ファンクラブ・イベント運営、グッズ制作・販売など

株式会社ベイジ 代表/CEO

佐渡島さんとは何度か食事に行かせていただいた関係ですが、物事や会話を色々な角度から眺めた上で「これだ」という仮説を迷いなく出せる方だなと、よく思います。そんな佐渡島さんが今、何を考えてビジネスをされているかを知りたくて、推薦させていただきました。

小学生まで日本ですごしたのですが、父親が商社に勤めていたので、仕事の関係で海外に転勤することになり、中学からは南アフリカ共和国のヨハネスブルクにある日本人学校に通っていました。

中学3年の夏に日本に戻ってきて、その後高校受験をして灘高に行き、そこから東大の文学部に進みました。当時は文学の研究者になろうと思っていたので、本ばかり読んでいて、一日一冊ペースでした。

文学者になるために大学院に行こうとしていたのですが、親から「大学院を目指すことは構わないが、社会を知るためにとりあえず就職活動を経験してみなさい」と言われたんです。学費を出してもらっている立場でしたから、就職活動を始めました。

出版社を受けたら、たまたま講談社に受かりまして。大学院に行きたいという気持ちもありましたが、せっかく内定をいただいたこともあったので就職することにしたんです。

講談社ではモーニング編集部に配属になり、初めて担当したのが井上雄彦さんの『バガボンド』です。まだ経験がないうちからメジャーな作品を担当できるのは、大手企業の良いところだと思っています。テレビのキー局に就職した知り合いも、早くから大御所芸人さんの番組を担当したりしていました。最初から知名度のある仕事に関われることは、魅力の一つだと思いますね。

マンガでは『ドラゴン桜』や『宇宙兄弟』などの編集を担当しました。作品もヒットしましたし、仕事は楽しかったですね。講談社は自由な社風だったので、やりたいことをやらせてもらっていましたね。

結局、講談社には2002年から2012年までの10年間勤めていて、その後、独立してコルクを設立するという流れになります。

出版業界や講談社という会社には、何も不満はありませんでした。独立のきっかけになったのは、『宇宙兄弟』の仕事です。映画やアニメ、イベントなどを同時にやったことがあったのですが、プロモーションも含めて全部うまくいって、個人的に「これはハマった!」と手応えがありました。でも、『ドラゴン桜』のときほど人気が爆発しなかったんです。

そのとき僕は「時代が変わっているんだな」と感じました。メディアが持っているパワーが、これまでとは大きく変わってきていると思ったんです。インターネットの力が圧倒的に強くなってきていて、SNSの影響力が大きくなっていて。クリエイターが活躍する場所も、これまでの雑誌というメディアからインターネットの世界へと動いていくだろうな、と。「新しい時代を知りたい」と思い独立することにしたんです。

コルクがやっているのは、クリエイターのエージェント業になります。欧米の先進国では一般的ですが日本ではまだまだ珍しいモデルです。というのも、日本ではすでに出版流通がしっかりしていて、出版社を経由しないと本が出ないので、出版社の担当編集を見つけるというのが、作家にも出版社にも楽な方法でした。しかしいまはインターネットの力が大きい時代です。だから、時代に合わせてネットを活用し、クリエイターの人たちが活躍できるような環境を、コルクがつくります。

具体的には、作品を世に出すためのサポートやファンとの接点づくり、関連グッズの販売やイベントの運営など、さまざまな事業をしています。クリエイターの人たちが世に出ることができて、創作で食べていくことができ、自分がつくりたいものに打ち込めるようにする。そのためにエージェントとしてさまざまな支援をするのが、コルクというわけです。

掲げているミッションは「物語の力で、一人一人の世界を変える」です。僕の中には、シンプルに「物語を読みたい」「自分の世界を変えてくれるような物語に出会いたい」という気持ちがあります。物語には誰かの世界を変える力がありますし、誰かの世界を変える物語を世の中にたくさん提供したいという想いがありますね。

僕の世界観を変えてくれるものですね。佐渡島という人間のバイアスがかかった状態で世界を見ていると、どうしても同じような景色が続いていくじゃないですか。でも、仮に同じものを見ていたとしても、人によっては見え方や見ている対象から感じ取るものは違います。

他の人が見えているもの、感じ取っている世界を、その人の物語を通じて自分の中にインストールする。インストールした「その人の目線」で世界を見てみると、これまでとは違った世界を見ることができる。これまで自分の中にあった世界が、少し変わるわけです。そういう体験をさせてくれる物語を僕は読みたいんです。

これまで担当した作品でいえば、マンガだと『ドラゴン桜』��は僕の世界を変えてくれた一作です。小説なら平野啓一郎さんの『空白を満たしなさい』。この小説に出てくる分人主義という考え方は、僕を大きく変えてくれました。

個人的には、人生にはそこまで意味はないと考えているタイプなんです。生まれてきて、世界を見て、死んでいく。それが人生だと思っています。仮にそうだとしたら、じっくりと世界のことを見てみたいし、いろんな世界を見てみたいという願望があります。

この願望を叶えてくれるのが、本というツールです。他の人の知覚や説明を通じて自分には見えていない世界を知る。これがとても面白いし、僕にとっての人生みたいなことですね。「本を読みたい」と「世界を知りたい」はセットになっています。自分の力だけで世界を知るには限界があるので、本を読むことで他の人の目から見た世界を知る。そうすることで、世界を深く、広く知りたいんです。

作品の世界観を��、より身近に感じられるようになります。これまでは作品と実際の暮らしの間に明確な境界線があったとしたら、その境目が曖昧になってくるというか。実際の暮らしの中に作品が入ってきて、まるで自分が物語の登場人物のように感じられるというか。

原作を読んでいない方には伝わらなかったら申し訳ないのですが、『宇宙兄弟』を例にすると、作品に登場するペットボトルロケット大会をリアルイベントで開催しています。近所でペットボトルロケット大会があってそれに参加すると、『宇宙兄弟』の世界観の中に実体験として自分も入っていけるというわけです。

また、これも作品に登場するのですが、ブライアン人形とエディ人形をつくって販売しています。購入いただいた方には、先にブライアン人形が届き、1ヶ月後にエディ人形が届くという演出をしています。物語と同じシチュエーションを実世界でも再現して、『宇宙兄弟』の世界観を追体験してもらう仕掛けです。

『宇宙兄弟』はもう10年以上連載している作品です。高校生や大学生のときに作品に触れた人が、宇宙に興味を持ち、「宇宙に関わる仕事がしたい」とJAXAに就職しているそうです。このように、コルクが関わることで物語の力を強くし、結果的に誰かの現実世界を変える。ここまでを僕たちのビジネスにしたいと考えています。

ちょっと話が逸れるかもしれないのですが、手塚治虫さんの『鉄腕アトム』があったから日本にはロボット科学者が多いという説があるそうです。ただ、手塚治虫さんも、出版社も、『鉄腕アトム』を通じて日本にロボット科学者を増やすことにコミットしていたわけではありません。

でも僕たちは、『宇宙兄弟』という物語をいろんな形で世の中に届けることによって、現実世界にも変化を生み出すことにコミットしています。作品がきっかけになって、理系の分野に興味を持つ人が増えるとか、ALSが治るようになるとか、そういった変化につなげていくことを目指しています。

クリエイターに対しては、物語を生み出し続け、世の中やファンとの接点づくりをし、物語が持っている力を経済的なリターンを含めて顕在化するための支援をします。これによって得られる変化の機会は、たとえば「クリエイターとしてちゃんと生活できる」「自分がやりたい創作活動に集中できるようになる」ということです。

これまでは、作品を世に出すには出版という方法がほとんどでした。出版社に作品を持ち込んだり、作品賞に応募するという行為を通じてです。しかしいまはインターネットの時代です。SNSがあるので発信の場所は大きく広がりました。ファンとも直接つながることができます。ちゃんとやれば、仮にまだ名前が売れていなくても電子書籍などで作品をマネタイズする方法があります。

僕たちがいることで、継続的に、クリエイターとして生きていける。そんな世界に少しずつ変わっているところですね。

コルクをつくって10年と少し経ちますが、イメージしていたモデルケースができてきたと感じています。具体的には、マンガを描く人を応援するための学校があり、作品を発表する場をつくり、電子書籍を出して、ファンクラブをつくって運営する。クリエイターがインターネット上で食べていくための大きな流れのようなものをつくり、最初から最後までコルクがエージェントとして関わっていく。そんなモデルケースです。

今後は、このモデルケースを磨いていき、ヒットを出し、再現性を高めていくフェーズだと考えています。ゆくゆくは、100人くらいの規模で世界的に知られているような作品を複数運用している。そんな状態まで持っていきたいです。

いまは、組織づくりをがんばっているところです。なかでも、採用活動には特に力を入れています。

いまのコルクは35人くらいの規模です。クリエイターと対話して作品をつくるなどクリエイティブな仕事に関わる社員が一番多くて、次に多いのはグッズなどの物販を担当する社員。そしてバックオフィスの社員です。

これを、ここ数年で50人くらいにしたいと考えています。クリエイター担当として作品づくりに関わるポジション。つくった作品そのものをマーケティングして売るポジション。そして、つくった作品��の世界観を活かしてグッズなどを企画して売るポジション。この3つのポジションについては、積極的に募集しています。

クリエイティブやコンテンツ業界での経験は特に求めていません。あれば良いですが、必須ではないです。コルクの社員で、出版とか編集の経験があるのは僕ぐらいですから。

「ドラゴン桜が好きです!」とか「宇宙兄弟が好きです!」とか、マンガが好きという方でも全然良いです。その場合は、ただ好きなだけではなくて、作品に対する読解力が深いことがポイントになると考えています。

作品の中にあるメッセージとか、作品が扱っているテーマとか、そういうものを解釈して仕事に活かすことが重要だからです。グッズにしても、とりあえずキャラクターをプリントしてTシャツにすればいいというわけではないので。だから、コルクの作品が好きだとするなら、「どう好きなのか」「なぜ好きなのか」を自分の解釈を添えて整理できること。それが、作品に対する読解力が深いことだと考えています。

「どう好きなのか」をもう少し補足すると、ある物語に触れたときに、自分の中にどのような変化があったのかをしっかり記憶していることでしょうか。これが言葉にできれば、作品を深く読解できているのだと思います。

また、以前は「佐渡島さんに憧れています」という理由で応募いただくことがありました。ありがたいのですが、その動機であればコルクで働くのは厳しいと思っています。なぜかというと、日々の業務で僕と接することはほとんどないからです。イメージと実際に乖離が出てしまうと、お互いにとって良くないと思います。

いまコルクが求めているのは、僕と相性が良い人材ではありません。相性という観点でいうなら、それぞれの事業を見ている役員との相性は大切かもしれませんが。少なくとも僕との相性はどうでもいい。

いまはこの10年でつくってきたコルクのモデルケースを磨いていくフェースなので、さまざまな事業の成長に寄与くださる方を採用したいと考えています。組織を強化しているので、入社から1〜2年でミドルマネジメントに育ってくれるような方だとうれしいですね。ちょっと要望ばかりになってしまいましたが(笑)��。

社内のルールというか、組織の型のようなものをつくっているところです。一般的な仕事をうまく進めるための型はあると思うのですが、それだと特別な会社にはならないと思っています。なので、自分たちの組織ならではの型をつくっています。

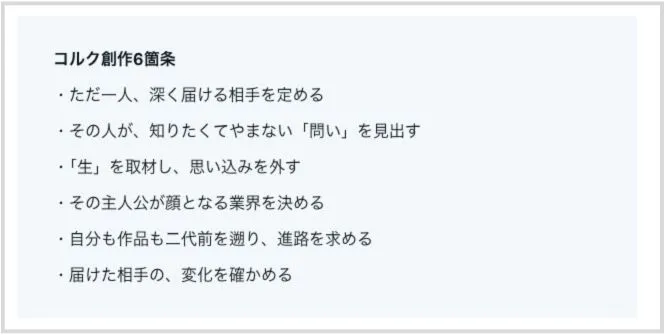

いま、少しずつ言語化されていて、先日も「コルク創作6箇条」というのをアウトプットしました。

先ほどお伝えしたようなコルクのモデルケースは、これまで僕自身がいろいろ考えながらなんとなくやってきたことです。いま、それを一つずつ整理して、言語化しているところです。何が僕の属人的なものなのか。僕の属人的な強みのなかで、組織に移管できるものは何なのか。移管できないものは何なのか。こういうことを丁寧に頭の中で切り分けて、整理しています。

そうです。型や考え方の浸透は、本当にしっかりとやらなくちゃいけない。大事なのは、掲げられているビジョンと、業務の型や大切な考え方と、目の前にある毎日の業務が地続きでつながっていることです。それぞれが分断されていると、現場にちゃんと浸透しないし、目指す方向に組織が進んでいかない。

「今日のこの業務は、ビジョンのこの部分に紐づいているんだ」と社員のみんなが実感することが重要で、ちゃんと実感できるための業務設計が必要になります。ビジョンを実現するために、しっかり進めていきます。

実は、明確な期日は設定していません。というのも、期日に間に合ったから良くて、間に合わなかったら悪いというものではないと考えているので。

僕は「物語の力で、一人一人の世界を変える」というコルクのミッションを実現したいと本気で思っています。仮に期日に間に合わなかったからこのミッションを諦めるかと言うと、そうではない。達成するゴールではなく、できるだけ多く、作り出したい状態がミッションだと思っています。

物語をつくるときの一つの方法論として、「読者がこの作品を読み終えたときの感想から逆算してつくろう」と言ったりするのですが、これがすべてではなくあくまでもたくさんある方法のうちの一つとして捉えています。何か行動するときって、始めから考えたり、終わりから考えたり、いろいろ方法があるじゃないですか。交互にくり返して行ったり来たりすることで、考えが練られていき行動の質が高まっていく。何が言いたいかというと、ゴールを設定してそこから逆算するのはあくまで方法のひとつであり、すべてではないということです。

ビジネスでは、ゴールにマネタイズがありますから、「こういう事業をやりたい」という気持ちがあって、「どうすればゼロからマネタイズできるか」「どうすればさらにマネタイズできるか」という思考プロセスになります。

僕の場合は、「事業としてクリエイターが成長する仕組みをつくりたい」という想いがあって、「そのためには何が必要だろうか」ということをすごくたくさん考えるんです。でも、マネタイズというテーマで事業について考える時間は短い。他の経営者の方と比べると、本当にずいぶん短いと思います。

マネタイズから発想していなくて、「この取り組みはすごく良さそうだけど、継続しようとするならマネタイズが必要だよな」という感じで後回しにしてしまっているところがあります。これは、経営者として僕が伸ばすべきところなので、今後少しずつ強化していくつもりです。

そうですね。コルクがやろうとしているのは、インターネット時代のコンテンツづくりの垂直統合です。SNSで創作について発信し、マンガの学校を運営し、学校の卒業生にまずは企業にあるいろんな物語をマンガにする「ブランディングマンガ」を描いてもらう。そこでちゃんと生計が立つようにして、その後オリジナルマンガの創作に力を入れてもらい、ファンクラブの運営やグッズの展開でクリエイターが利益を得られるようにする。これを一つの会社でやろうとしています。

SNSの発信には専門の知識が必要ですし、学校の運営やグッズの企画販売もそうです。これまではそれぞれが別の業界・別の会社でやっていたことを、コルクというひとつの会社で完結させた�い。

そう考えたときに、「自分の人生の中でできるかもしれないし、できないかもしれない。でもやる」という気持ちでチャレンジしています。いつまでにこういう状態にしようと考えることはありますが、それはあくまで目安であって目的ではないんです。目的は、インターネット時代のコンテンツづくりを垂直統合して、「物語の力で、一人一人の世界を変える」ことなので。

このミッションに対して僕ができることは、やるべきことに没頭して、やり続けることです。ちなみに、僕はマンガを描く人を応援するYoutubeチャンネルをやっているのですが、先日登録者が4万人になりました。4万人になるまでにかかった期間は6年です。

登録者数4万人以上のチャンネルはたくさんあるでしょうが、6年かけた人は少ないのではないでしょうか。みんなもっと早く達成するし、あまりにも遅いとやめてしまう。やり始めた当初はVtuberとして『ドラゴン桜』の桜木になって登場したりしていました。当時は教育というジャンルでモーションキャプチャをつけて生配信したり、試行錯誤していましたね。あまり再生回数が伸びなかったので途中で路線変更しましたが(笑)。

たとえそのときうまくいかなかったとしても、やめてしまったら目的を果たすことはできません。「人間万事塞翁が馬」という諺にあるように、良いときもあればそうじゃないときもあります。その時々で一喜一憂せず、自分が目指す方向だけを見てやり続けることは、とても大切だと考えています。

登録者数とか到達期間とかはあくまでも目安で、僕にとって大事なことは、この例で言えば、Youtubeを通じてマンガを描く人を応援し続けることです。やり続けている以上、目的に少しずつ近づいていきますし、何かの拍子に一気に登録者数が増えるかもしれません。

なので、これからも自分がやりたいこと、大事にしたいことをちゃんとやり続けていきます。

企業名:株式会社コルク

事業内容:編集・制作支援、コミュニティ運営、マーケティング、スクール、ファンクラブ・イベント運営、グッズ制作・販売など

コーポレートサイト:https://corkagency.com/

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

インタビューの中で、「作品をつくるときに大切にしているテーマ」の話になりました。佐渡島社長の意見は、「普遍的な、いつの時代の人にも読んでもらえるような、人間をテーマにしたもの」というものでした。 この話をお聞きして、自宅の本棚を思い出しました。私にはふたりの娘がいるのですが、どのようなマンガを本棚に置くかは少し気をつかうところです。ただ、娘たちにも読んでもらいたいので、『宇宙兄弟』は自宅の本棚に並べています。 なぜ娘たちにも読んでもらいたいかというと、困難に挑戦する様子や仲間の大切さ、他者を思いやる気持ち、悔しさや優しさ、そういったことが描かれているからです。「普遍的なテーマを大切にしている」と佐渡島社長がおっしゃっていましたが、確かにと納得しました。 ちなみに『宇宙兄弟』の大ファンの私は、仕事で筑波に行った際にJAXAで関連グッズを購入したことがありま��す。私も、現実社会の中でしっかりと作品の世界観に触れていました(笑)。

2024.11.26 公開

2025.04.11 公開

2024.09.19 公開