10年かけて築き上げた「グローバルなサーフィン動画メディア」のブランドを胸に、外に広がる大海を目指すリブルー岡田の成長戦略とは。

2025.04.11 公開

2025.04.11 公開

株式会社リブルー 代表取締役 岡田 英之

設立:2014年

事業内容:世界中のサーファー&クリエイターを対象にしたサーフィン動画サービス「NobodySurf」の運営

オシロ株式会社 代表取締役社長

サーフィンへの情熱を胸に、ただスポーツとしてではなく、ライフスタイルやコミュニティとしての価値を広げようと挑戦を続ける岡田さん。その行動力と信念、そして常に謙虚に仲間を思いやる優しさは、周囲の人々に大きな影響を与えています。どんな困難にも前向きに立ち向かい、夢を諦めずに走り続ける彼の姿は、多くの人に勇気と希望を与える存在です。岡田さんたちの手がけるサービスが、これからの時代に新たな波を起こすことを、心から信じています!

親が海外転勤が多い仕事をしていたこともあり、フランスで生まれました。5歳までフランスにいて、その後一度日本に帰国し、10歳のときにまたフランスに行きました。そのときはアメリカンスクールに通っていたのですが、文化や言語が混ざり合うなかで�の生活にすごく刺激を受けました。このときの経験は、自分のキャラクターを形成している原体験になっていると思います。中学2年生で再び日本に戻ってきて、そこからはずっと日本です。

2001年に大学を卒業して、伊藤忠商事に新卒入社しました。配属先は情報産業の部署で、IT系の投資をしたり、アメリカのベンチャー企業を日本に持ってきて伊藤忠とジョイントベンチャーをつくったり、新規事業をつくったり、そういったことを手広くやっている部署でした。

私は小規模な、いわゆるBtoCのサービスをイチから立ち上げることに興味がありました。加えて、大学でインターネット関連のことを学んでいたこともあって、インターネットの可能性にかなり魅力を感じていました。これらを掛け合わせて、オーディオブック関連の事業を立ち上げたんです。

音声コンテンツをつくり、iTunes Storeを経由してiPod向けに配信するという事業なのですが、その当時、伊藤忠グループには「エキサイト」というインターネットポータルサービスの会社があったんです(注:2025年4月現在は資本関係なし)。アメリカで生まれたエキサイトを伊藤忠が日本に持ってきたという背景があるのですが、インターネット関連ということもあり、私は立ち上げたオーディオブックの事業を持ってエキサイトに出向することになりました。

その後、AppleがiPhone 3Gを発売したん�です。App Storeができて、「これを通じてアプリという形で世界中にサービスを配信できるらしい」ということを知りました。そこからエキサイトの社内でAppleに興味がありそうな人を探し始めたんです。いろんなエンジニアやデザイナーに声をかけて、ゲリラ的にチームをつくり、アプリの開発を始めました。確か、iPhone 3Gの発売が2008年の7月だったと思うのですが、私たちのチームは2009年2月に最初のアプリをリリースしたんです。

そうですね。ただ最初は、ビジネスというよりも、「自分たちがつくったアプリがインターネットを通じてたくさんの人にダウンロードしてもらえた!うれしい!」という気持ちのほうが大きかったですね。

そこからスマートフォンの大きな波が来て、「アプリをつくること」が事業として成長していき、チームも会社の中で大きくなっていきました。私は2014年の3月までエキサイトにいたのですが、最終的にはスマートフォンアプリ事業の事業責任者兼プロデューサーという立場で、エンジニアやデザイナーを10名��くらいマネジメントしていました。

2014年の4月に伊藤忠に戻り、それから起業を決意して退職。2014年9月にリブルーを立ち上げたという流れになります。

私はBtoCのサービスをつくることにすごく魅力を感じていて、伊藤忠でもそれをずっとやっていました。だからエキサイトでスマートフォンのアプリをつくる仕事もとても楽しかったんです。やり甲斐がありましたし、「たくさんの人に使ってもらえるものをつくる」という喜びもありました。

「できることならずっと続けていきたい」という気持ちがあったものの、私は出向という立場だったので、どうしても期限が来て伊藤忠に戻らなくてはいけなかったんです。出向は大体3年くらいで期限が来ることが多いのですが、私は6年も出向していて(笑)。それはそれですごく異例のことだったので、やはり戻らなきゃいけないということになりました。

伊藤忠に戻ってみると、6年前と比べて会社の規模がとても大きくなっていて、一つひとつの仕事の単位もすごくスケールアップしていたんです。たとえば、会社を買収してグループ会社にする場合も、��案件の規模は数百億円。デューデリジェンス(投資やM&Aを行なう際に対象となる企業や資産について調査すること)を担当するチームは150人体制みたいな規模でした。

私が入社当初にやっていた「小規模の事業をイチから立ち上げる」という仕事は、戻ってきたときの伊藤忠の規模に合わなくなっていたんです。大規模な買収案件にも関わらせてもらったのですが、仕事としてはすごく魅力的でエキサイティングだったものの、「自分よりもこの仕事が得意な人がたくさんいるな」とか「むしろ関わるのは自分じゃないほうがいいんじゃないか」とか、そういうことを考えるようになっていました。

また、BtoCのインターネットサービスから手が離れてしまったことについては、個人的にずっと心の中に引っかかっていたんです。「自分でつくりたい」という気持ちがすごく強くなっていたことがわかったので、伊藤忠に戻ってきてから最初の一週間くらいで退職を決めました。

すぐに上司に報告したのですが、その方がすごく優しくて、「次に何をやるかちゃんと考えてから退職したほうがいい。だから、3ヶ月くらいこのプロジェクトを手伝って欲しい。その間に、何をやるかを考えてみればいいと思う」と言ってくれたんです。

「確かにその通りだ」と思って、上司からの提案通り伊藤忠でそのまま働かせてもらい、その間に辞めてどうするかを考えました。気持ちの真ん中にあったのは、やっぱり“世界中の人に使ってもらえるインターネットサービスをつくりたい”ということで、それを実現するにはどういうパターンがあるんだろう?ということを考えていったんです。

転職も検討していて、当時のメガベンチャーや新興のIT企業など、いろんな規模の会社を知り合いの方に紹介していただきました。CEOの方とお話させてもらい、会社や仕事に魅力を感じるものの、その一方で「この会社に入社する以上は社長の夢を実現することにコミットするべきだ。それでいいんだっけ?」と感じたりして。私なりにいろいろ考えてわかったのは、シンプルに「自分がやりたいことをやりたいんだ」ということだったんです。

自分がつくりたいサービスをつくる。そのために打ち込める場所を自分でつくる。これが私がやりたいことで、そのためには自分で起業するしかないと思ったんですよね。なので、いくつかのパターンを検討した結果、「本当にやりたいことをするには起業しかない」というある意味で消去法的なプロセスを経て、決意が固まったという感じです。

具体的には固まっていませんでした。時系列でお伝えすると、2014年の夏ごろに伊藤忠を退職し、現在の「株式会社リブルー」を登記したのが2014年の9月。その時点では、具体的なサービス内容までは決まっていませんでした。

自分の中で決めていたのは、モバイルのインターネットサービスであること。そして、できればアプリの形でサービスを提供すること。「世界中の人たちが使うサービスをつくりたい」という気持ちは固まっていましたが、どの領域でそれをやるかまでは固まっていなかったんです。

自分なりに色々と調べているなかで気づいた変化があったのですが、それはスマートフォンにいろんな動画コンテンツが流れ始めてきたということです。通信環境が良くなったということもあるでしょうし、端末の高機能化という技術的な側面もあると思います。あとは、SNSの進化ですね、特にFacebookで動画を投稿できるようになり、タイムラインにたくさん動画が流れてくるようにアルゴリズムが調整され始めたんです。

モバイルでも、デスクトップでも、たくさんの動画コンテンツに触れられる時代になっていたこともあり、私のなかでふ�たつの領域で個人的な関心が大きくなっていきました。

そのひとつが「教育」です。当時スタンフォード大学のコンピュータサイエンスの授業やスタートアップ向けの授業があったのですが、大学の授業の翌日にその内容をYouTubeで見ることができたんです。

以前は、スタンフォード大学に入学しなければ得られなかった知識が、「動画コンテンツで授業を受けられること」を知っていれば手にすることができる。そんな時代になったんだと思って、個人的にすごくワクワクしました。

講師陣も豪華で、いま世界のビジネスでキーパーソンになっているような人たちがたくさんいました。スーパースターみたいな人たちが出てきて、起業の経験とかを語ったりしていて、私にとってはそれがとても面白かったので、「教育」に関連したインターネットサービスをやろうかなというプランがありました。

個人的に関心があったもうひとつは「サーフィン」の映像です。それはYouTubeではなく、Vimeoというプラットフォームなのですが、Vimeoにはサーフィンに限らずいろんなジャンルの映像がありました。さまざまな映像クリエイターが、自分が制作した映像を公開していたんです。

広告業界でCMの映像制作をしている人であれば、Vimeoに自分の映像を投稿してポートフォリオみたいな感じで使�っていました。インディペンデント系の映画をつくっている人やドキュメンタリーをつくっている人もいて、いろんなジャンルの映像がありました。その中にサーフィンの映像があったんです。見てみると、映像の美しさとか、映像から得られるインスピレーションとか、そういうのが桁違いにすごくて、個人的にけっこう衝撃を受けました。

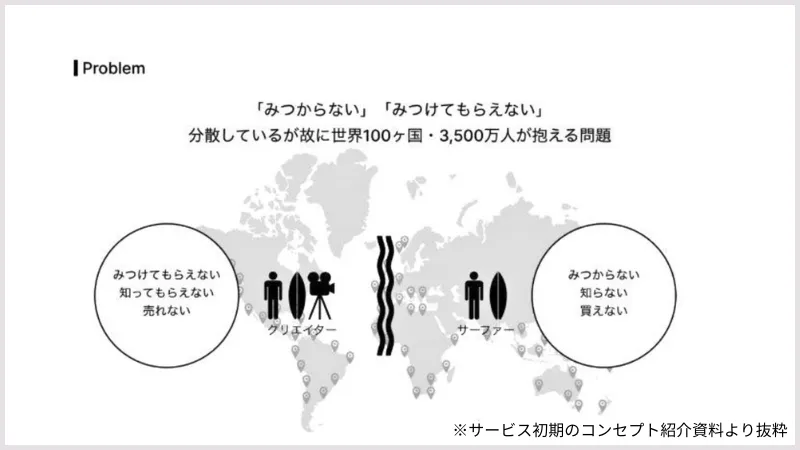

同時に、ほとんど見られていないこともわかりました。再生回数を見ても、ほかのジャンルに比べて全然見られていないんです。世界のサーファー人口は3,500万人と言われていて、この数字がどこまで正確なのかは議論の余地があるものの、仮に3,500万人というのが正確な数字でなかったとしても、それでもあまりにも見られていない。世界中のサーファーが知らない場所に宝物みたいな素晴らしい映像作品があって、しかもそれが増え続けている。そういうことに気がついたんです。

教育もそうなのですが、素晴らしいコンテンツがすでに生まれているし、それらがこれからますますインターネット上にアップされていくんだろう。しかも、テクノロジーの進化によって、誰もが気軽に映像コンテンツを楽しめる環境になっていく。これはもう間違いないと考えたんです。

ただ、映像コンテンツとユーザーを繋げる機能がない。素晴らしい機会があるのに、出会えていない人がすごく多いのではないか。クリエイターの立場からすると、情熱や時間、お金を注ぎ込んで映像をつくったのに、それを求めている潜在的な消費者に見つけてもらえない。そういうミスマッチが起きているんじゃないかという仮説にいたりました。

この間を埋めるには、双方に対して情熱や愛情がなければ無理だろう。テクノロジーも理解していて、適切な仕組みをつくれる人が間に入らないと、この正しいマッチングは起こらないだろう。そう考えたときに、「自分のことだ」と思ったんです。

私はもともとモバイルとインターネット、そして世界中の人たちが同時に使えるサービスというのをテーマにしていて、動画や映像というものが自分のテーマにピタッとはまりました。じゃあ、どんな映像を扱うのがいいかを考えたときに、まずは個人的に大好きだったサーフィンでやってみよう!と思ったんです。最初はテストじゃないですけど、「実験的にやってみよう」というくらいの気持ちでした。

そこから、いろいろと試し始めたんです。そもそもこのモデルはビジネスとして成立するのか?という疑問があったので、まずは小さくやってみようと。当時存在していたさまざまなSNSにアカウントをつくって、そこでVimeoで見つけたサーフィン動画を紹介していきました。もちろん、素晴らしい映像を投稿しているクリエイターにはリスペクトの気持ちがあるので、「僕のアカウントであなたの映像を紹介したいんだけど、構わない?」と確認を取り、紹介した後もお礼を伝え、クリエイターと密にやり取りをしながらサーフィン映像の作品紹介を始めていったんです。それが2015年の正月なので、会社を登記してから具体的に何をやるかを決めて、実験的なサービスを始めるまでに3ヶ月以上かかっています。その後も1年くらいはずっとひとりでやっていたので、初期のころは実験的なものをコツコツひとりでテストし続けていたという感じです。

一番最初の出会いは高校の時です。親友がサーフィンを始めて、高校生のときに何度か連れていってもらいました。最初は「やったことがある」くらいのレベルでしたが、大学に入ってから本格的にのめり込んでいったんです。神奈川にキャンパスがあったので辻堂で一人暮らしを始めたのですが、海が近くてたくさんサーフィンをするようになりました。

大学の時にちゃんとサーフィンをやり�始め、社会人になってから決定的な経験をしました。伊藤忠に入社して3年くらい経ったときです。まだ「エキサイト」に出向する前なんですけど、海外に語学研修に行く機会があったんです。

伊藤忠には当時「入社4年目までの社員は全員語学研修で数ヶ月ほど海外に行く」みたいな社員育成プログラムがありました。基本的には語学学校に通い、英語力を高めるというプログラムなのですが、英語力が一定以上既にある社員は海外のグループ会社や現地法人に行って、修行してくるという感じです。私は英語が一定の基準を満たしていたので、修行コースの方でカリフォルニアのサンディエゴというところに5ヶ月ほど行かせてもらえることになりました。

行ってから知ったのですが、サンディエゴという街は完全にサーフィンのメッカなんです。歴史的にも、サーフィンにとって重要な数多くの発明が生まれた場所だったりします。現地に行ってからそういうことを知り、思い切りハマりました(笑)。サーファーにとっては夢のような場所なので、毎朝サーフィンをしてから出社するみたいな生活をしていたんです。

とても素敵なロケーションで、海もキレイだし、海の中にはいれば朝はイルカやアザラシがいるし�、なんだか夢の世界のような場所なんです。そういう場所に、研修でたまたま行くことができたんです。

そうなんです。さらにラッキーだったのは、サンディエゴには伊藤忠の現地法人がなかったことです。当時はシリコンバレーとニューヨークにしか現地法人がなかったのですが、たまたまニューヨークのチームが日本メーカーのアメリカ進出をお手伝いするという案件があり、人手が足りないから手伝って欲しいということで私が送り込まれたんです。

現地の伊藤忠が雇ったアメリカ人と日本のメーカーが雇ったアメリカ人、そして日本メーカーが送り込んだ日本人と私。この4人でオフィスをつくるところから始めていきました。みんなでIKEAに行ってオフィステーブルを買ってきて、組み立てオフィスをつくっていく。そういう経験ができたことも、私にとっては非常にラッキーでしたね。

加えてもうひとつ、これも個人的にラッキーだったのは世界的に有名なアクションスターと一緒に仕事ができたことです。アメリカ進出を手伝っていたそのメーカーはコンシューマー向けのプロダクトをつくっていたのですが、そのCMキャラクターに起用されていたのが、私が小さいころから映画で見て�いたアクションスターだったんです。

CM撮影にスタッフのひとりとして参加したのですが、そこでの彼の振る舞いはとても勉強になりました。日本の「おもてなし」じゃないですが、本当に細かいところにまで気を配る方で、私のような末端のスタッフのこともちゃんと考えてくれるんです。

30人くらいの大所帯で朝から晩まで撮影して、みんな疲れているから「この後みんなで飲みに行くぞ!」と声をかけてくれて。もちろん主役の彼が一番疲れているはずなのに、ずっと笑顔で、みんなと肩を組んで、一人ひとりと乾杯して、「みんなのおかげで良いものができた!ありがとう!」みたいな。エンターテイナーだし、ジェントルマンだし、スタッフの一人ひとりをちゃんとリスペクトしてくれるんですよね。すごく刺激を受けたというか、人との接し方において私の社会人人生に大きな影響を与えてくれたと思っています。

サーフィンのメッカでビジネスの立ち上げが経験でき、尊敬できる人との出会いもあったということで、サンディエゴでの5ヶ月間は私にとって非常にスペシャルな出来事でした。

そうですね。私が思うのは、まずシンプルにめちゃくちゃ気持ちいいです(笑)。どういう気持ちよさなのかを言語化するのは難しいのですが、たとえば同じ横乗り系のものであればスノーボードがありますよね。大自然のなかでスロープをかけていく気持ちよさがあると思うのですが、サーフィンの場合は波が崩れる直前の場所を駆けていくんです。せり上がってくる波の力を足元に感じながら、それを推進力に変えてぐんぐん前に進んでいく気持ちよさがあると思います。水の壁をすごいスピードで駆け抜けていく爽快感とか、そういうのは大前提の魅力だと思いますね。

これがフィジカルで感じられる魅力だとすると、内面的に感じる魅力もあると思います。サーフィンはフィールドが自然なので、波の状況が時間単位で変わったりするんです。極端な話、数分とか数十分で状況が変わっていきます。自分の力でコントロールすることができなくて、でも自分と波のタイミングがピタッと合うときがあるんですね。いつも希望通りの波が来るわけじゃないから、思い通りにならないこともたくさんあるのですが、天気とか、波とか、風とか、そういうものをできるだけ予測して、ベストなタイミングを探して。そしてタイミングがピッタリ合っ�たときに、何て言うんでしょうか、「自然と調和できた」というか、「大きな自然の一部になれた」みたいな、そんな気持ちよさを感じることができます。

あとは普通に天気がよければそれだけで気持ちいいです。ただプカプカ浮いているだけでいい。天気のいい日に、混んでいない海で、沖でプカプカ浮かびながら波を待っているだけで最高ですね。

まず、私たちがやっているのは『NobodySurf』というサービスになります。簡単に言うと、グローバルなサーフィン動画メディアです。映像を通じて、サーフィンの自由さとか、魅力を伝えていくっていうのがミッションです。

ちょっと専門的な話になるかもしれませんが、『NobodySurf』で紹介するのは競技ではないサーフィンの映像です。サーフィンには競技スポーツとしての側面もあって、世界中のサーフスポットを巡って得点を競うという団体もあるんです。激しい技を出して、ポイントを競うみたいなやつですね。

一方で、私たちが扱っているのは自由に楽しむサーフィンの映像です。そういうサーフィンって、得点を競ったりしないんですよ。気持ちよくなるためにやったり、友だちと同じ時間を過ごすためにやったりするので、どちらかというとレクリエーションというか、山登りとか、散歩とか、そういうものに近い感覚だと思います。競技としてのサーフィンもかっこよくてとても魅力的ですが、『NobodySurf』では競技じゃないほうのサーフィンの自由さを映像を通して伝え続けているという特徴があります。

それを、インターネット上のあらゆる場所で提供しています。まずは、いわゆる公式ウェブサイトとアプリです。これはスマートフォン、デスクトップ、Apple TV向けに展開しています。それとSNSですね。InstagramやTikTok、Threads、Facebookでアカウントをつくり配信しています。あとはYouTubeチャンネルです。これらを通じて、世界中のサーフィン関連の映像を作っているクリエイターの作品を視聴者にお届けしているのが『NobodySurf』です。クリエイターの作品に加えて、私たちがつくったオリジナルの映像作品もあったりします。

コンテンツとしては自由にやるサーフィンをオールジャンルで扱っています。その中にいくつかカテゴリーを設けていて、たとえば「ロングボード」という切り口があったりしますし、サーファー単位の特集コーナーとか、クリエイター別に映像作品一覧を見ることができたりとか、いろいろなニーズがあると思うので様々な楽しみ方ができるようにしています。

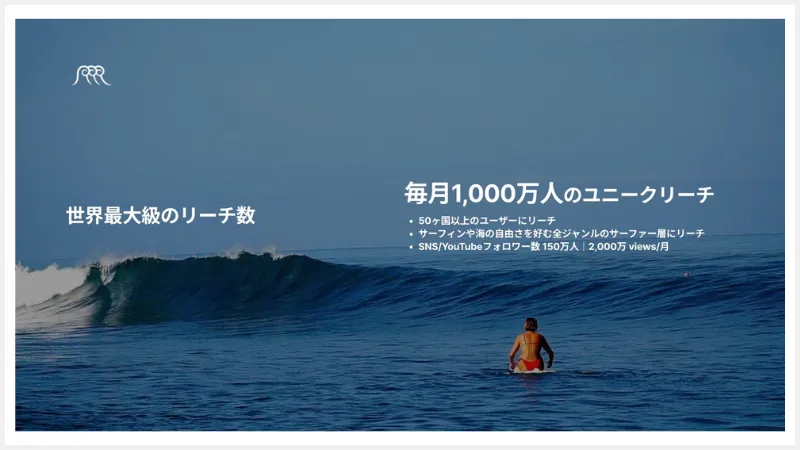

このように、インターネット上の、主にウェブサイト・アプリ、SNS、YouTubeという3つのジャンルで展開しているのですが、すべてを足し上げると毎月1,000万人くらいの方々に『NobodySurf』を見てもらっています。SNSやYouTubeのフォロワー数だと、合計で150万人を超えたところです。いまでもコンスタントに増えていっていますね。

最初からグローバルでやることを前提としていたので、可能な限り文字を使わずにコンテンツを提供しています。使うのはアルファベットだけで、作品のクレジットを入れる以外はテキストは使わないです。これは使う言語に関係なく、世界中のサーファーにコンテンツを楽しんで欲しいという考えがあることに加えて、サーフィンは見るだけで楽しめるからです。

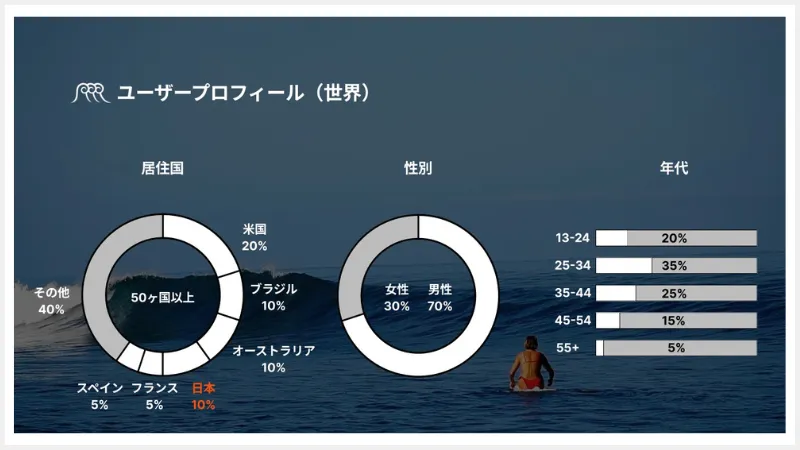

最初からこのスタンスで『NobodySurf』をやってきて、いまでは50ヶ国以上のサーファーが毎月私たちのサービスを使ってくれるようになりまし��た。ユーザーの地域ごとの内訳を見てみると、アメリカが20%、ブラジルとオーストラリアと日本が10%ずつ、そのあとにフランスやスペインが5%で続き、その他が40%となっています。

ユニークリーチは月1,000万くらいで、ビューの総数は月2,000万くらいになります。作品によって多少の差がありますが、最近Instagramに投稿したコンテンツは、それひとつで63万ビュー、4万ライクというものがあったりします。TikTokは爆発するときはすごくて、累計で1,800万ビューのものがあったりします。

最近では少しずつオリジナルのコンテンツを出しています。2015年から『NobodySurf』を始めて、これまでに1万5,000以上の作品を取り上げてきたのですが、世界中のクリエイターとやり取りを重ねる中で「どうせなら一緒につくってみないか」という話が出てくるんですよ。ほかのプラットフォームではなく『NobodySurf』にだけ公開するオリジナル作品を提供してもらったり、一緒に企画からつくっていったり、そういうケースが徐々に増えてきています。

これは本当に地道なプロセスの積み重ねで、10年間コツコツやってきた結果、いまの数字になったと考えています。

何かの拍子でいきなり数字が伸びるということはなくて、毎年10万人ずつフォロワーが増えていったという感じです。そういう意味では、ホッケースティックのカーブみたいな急激な成長があったわけではないんです。

『NobodySurf』は、素晴らしいサーフィン映像をつくってくれているクリエイターがいて、その作品をインターネットを通じて求めている人たちにちゃんと届けたいというところからスタートしています。だから、映像クリエイターの名前とか、作品に関わった関係者の情報とか、BGMの情報とか、そういった作品関連のクレジット情報はパーフェクトに表記するように心掛けていたんです。これは一番最初に紹介した動画からです。

良ければSNSで『NobodySurf』を検索していただき、投稿されている作品を見てもらえるとうれしいのですが、タグ付けや誰が登場しているのか、誰が撮影して編集しているのか、誰が監督なのかといった情報は、すべて記載する�ようにしています。

先ほど「できるだけ文字を使わないでコンテンツを提供する」とお伝えしましたが、逆に文字を使うのはこのクレジットの部分だけですね。誰がこの素晴らしい作品をつくったのかは、正しくユーザーに届けることが重要ですし、それがクリエイターに対するひとつのリスペクトだと思っています。

なので、SNSで映像を紹介するときは、事前にすべてのクリエイターに連絡をして、許諾を取っています。こういう動きを10年間続けていると、やり取りをしたクリエイターの周りに少しずつ『NobodySurf』が広がっていくんです。紹介したサーフィン動画に出ているサーファー、映像をつくったクリエイター、彼ら・彼女らが所属しているコミュニティ。そういったところで少しずつ少しずつ、私たちの取り組みが伝わっていく。現在の数字は、その積み重ねなんです。

数字はすべてオーガニックで増えていきましたね。インプレッションやフォロワーを獲得するために広告を出す余裕もなかったので(笑)。ただ、『NobodySurf』のフォロワーの中にはサーフィンの世界で著名な方もたくさんいます。その方たちがフォローやシェアをしてくれて、結果的にそれが私たちのフォロワー増につながったというのは、もちろんあると思っています。

あと、個人的には「競合となるメディアがなかった」という��ことも支持してもらえているひとつの要因だと思います。競技のサーフィンにおいては、世界的な大会があったり、大手企業のスポンサーがついて商業的にうまくサイクルが回っていたりするのですが、そうじゃないサーフィンの映像を扱う『NobodySurf』のようなメディアは世界中を探してもないんですよ。ただし、自由なサーフィンを楽しむサーファーは世界中にいて、そんなサーファーのニーズに応えるメディアがなかった。そこに私たちがサービス提供を始めた。だから世界中で少しずつユーザーを獲得できたのだと思います。

突然DMを送ったり、Eメールを送ったりして、自己紹介をしつつ「映像を紹介させて欲しい」とお願いしていたので、受け取った方は驚いたと思いますね(笑)。「構わないよ」と言ってもらえるときもあれば断られるときもあります。断られた場合はもちろん取り上げないです。こちらのニーズだけを押し付けても失礼なだけなので。

サーフィン動画を始めた2015年の1月は、Instagramではまだ動画投稿ができない時代だったので、最初はWordPressでつくった本当にシンプルなもので。個人ブログみたいな感じで見えていたと思いま�す。

ただ、私がDMを送った相手も、多くの場合が映像作品がとても有名というわけではありませんでした。そのため、日本からコンタクトが来たとなると、対応してくれるケースが多かったんです。「取り上げてくれてありがとう。うれしいよ」とメッセージをくれたりして。

国が違うし、国境を挟んで遠く距離が離れているにも関わらず、インターネットを通じてつながれたというか、会ったこともない相手とサーフィンを通じてわかり合えた気持ちになって、私もすごくうれしくて。新しく事業を始めるときに「PMF(プロダクトマーケットフィット:提供する商品やサービスが市場に受け入れられている状態のこと)」ってあると思うのですが、「心のPMF」みたいなことができた気がしたんですよね(笑)。

ひとつすごく印象的なことがあるのですが、あるフランスのクリエイターがいたんです。その方はめちゃくちゃカッコい�い映像をつくっていて、映像のほかに雑誌も出している方で。

そのクリエイターに「ものすごくいい作品だから紹介させてよ」とメッセージを送ったんです。何度かやりとりしたあとで、「お前はどこに住んでるんだ?住所を教えろ」とメッセージがきて。日本の住所を返したら、彼らがつくっている雑誌とオリジナルのTシャツが送られてきたんです。

それはいまでも宝物として大事にしているのですが、お互いが情熱を注いでいるサーフィンを通じて、オンライン上でコミュニケーションをして、会ったこともないけれどお互いをリスペクトできて、本当の意味でつながれた感覚があったんです。

『NobodySurf』を始めた最初の数ヶ月にそういうことが2〜3件あり、「これって求められているし、ものすごくやり甲斐を感じる」と思いましたし、大きな可能性も感じることができました。だからこそ、10年間もコツコツと続けられたのだと思います。

最初は個人ブログのような形で始めましたが、「世界のサーフィン関連の映像メディア」のようなカテゴリーがあるとすれば、現在はトップ3のなかに入るくらいにまではなれたと思います。

クリエイターやユーザーとは、けっこう強いエンゲージメントでつながれていると思っているので、次のステップへチャレンジしていくタイミングだと思っています。サーフィン動画を取り扱うメディアとしてある程度のポジションまでは来ることができたものの、大きな事業の柱がまだ確立していないというのが現状です。

YouTubeチャンネルの広告収入とiOSアプリのサブスクリプション、そして物販というのが現在のマネタイズ方法になります。物販は『NobodySurf』のロゴが入ったオリジナルグッズの販売をやっています。Tシャツのようなベーシックなアイテムから、ウエットスーツやサーフボードのメーカーとコラボしてオリジナル商品を出したりしています。

会社を立ち上げて10年経ちますが、その大半の時間をマネタイズよりも魅力的なサービスをつくるほうに投入してきたというのが本音です��。会社としてはずっとサバイバルモードでやってきたので、これからは成長モードに切り替えていこうと考えています。

組織的には少数精鋭でやっています。まずは小規模なチームでできるところまでサービスを成長させていき、そこからビジネスを拡大させ、そしてチームも大きくする。そういうイメージを持っています。

『NobodySurf』が扱うサーフィン映像の世界は、どうしてもマーケットが小さいと考えています。そのため、外の世界からお金やユーザーを連れてくる必要があると考えています。具体的には、広告を兼ねた映像作品をつくり、それを使ってクライアントのプロモーションをお手伝いするというものです。

わかりやすいところだと、たとえば自動車メーカーさんや飲料メーカーさん。あとは旅行系の企業であったりとか政府や行政の観光局など。そういったところと組むことができれば、サーフィンの映像を通じてクライアントの新しい魅力をアピールできるかもしれないですし、サーフィン映像のクリエイターにしっかりとお金を還元できるようになり、私たちも事業の柱を増やすことができるはずです。

『NobodySurf』には、世界�中からサーフィンが好きな人たちが月に1,000万人単位で集まってきます。来てくれるサーファーに対して、良質な映像コンテンツをつくり、先ほどお伝えしたようなクライアントがスポンサードしてるよということを含めて、訴求していく。もちろん、サーフィンの映像としてしっかり成立していることが前提ですが、それをつくることができれば、クライアントも映像を見るサーファーも、映像をつくるクリエイターも、私たちも、みんながハッピーになれるのではないかと考えています。

サーフィン以外の世界だと、たとえばスケートボードやスノーボードの世界では、このような事例が増えているように感じているので、良いところを参考にしながら進めていきたいと思っています。

まず、「クリエイターがサーフィン映像で生計を立てたいと思っ�ているのか?」についてですが、最終的には「人による」と思います。ただ、たくさんのクリエイターとのやり取りを通じてわかったことは、サーフィンを突き詰めてそれを映像作品として残したいと考えているクリエイターの多くが、金銭的な理由でその生き方を諦めているということです。

それはやはり、この分野に対して多くのお金が入ってきていないことが背景にあると思います。そのため、コマーシャルやブライダルの映像づくりに軸足を移していくクリエイターが多いです。そのほうがお金になるので。

良いとか悪いとかの話ではなく、これが現実だと思うんです。それくらい、自分が大好きなサーフィンだけを撮影して、映像作品をつくり、それで食べていくことが難しいのだと思います。だからこそ、この状況を少しでも変えるためにチャレンジしたいというのが私の考えです。

もうひとつの、「一般の映像クリエイターに依頼すれば質の高いサーフィン映像がつくれるのではないか?」という質問に対してですが、これは明確に違うと思います。

サーフィンの映像作品をつくることは、実はとても参入障壁が高いと思います。これまでに注ぎ込んできた情熱と時間の総量が、クオリティに比例すると思うんです。というのも、まずスタジオではなく自然の中で撮�影するという大きな違いがあります。コンディションがすぐに変わりますし、完璧に予測をすることが難しいです。そのため、知見を持っていることが大きなアドバンテージになります。

また、映像クリエイターとサーファーとの関係性も重要です。質の高いサーフィン映像をつくるクリエイターに多いのは、小さいころから自分もサーフィンをやっていて、サーフィン仲間がいて、そのスポットのことをよく理解している方です。その方が何かのタイミングで映像のおもしろさに目覚めて、波に乗る側から映像を撮る側にシフトする。そして、昔からのサーフィン仲間と一緒にキャリアをつくっていく。そういうケースがとても多いです。そのため、他業界トップの映像クリエイターを海に連れていったとしても、クオリティの高いサーフィン映像をつくることは非常に困難だと思います。

だから、世界中のサーファーやサーフィン映像のクリエイターと関係性をつくってきた私たちのような存在がハブになり、外の世界からクライアントを連れてきて新しいプロジェクトを立ち上げていく。そういうフェーズに入っているんだと思います。

広告やプロモーションをする企業側も、��これまでにタッチできていない層を探している部分もあると思うんです。テクノロジーも発達しているので、AIを使えば、王道というか、正攻法のアプローチ先はすぐに見つかります。でも、そのアプローチ先は競合他社と重なってしまうので、厳しい戦いになると思うんです。

そのため、AIが出してくれる最大公約数的な回答ではなく、ニッチかもしれないけど新しい分野、これまで交わってこなかった分野へのアプローチ案というのは、企業側も求めているかもしれませんよね。

まだイメージの段階ではありますが、これまでにない新しい組み合わせがあると思っているんです。ひとつの見方をすればクライアントの魅力を伝える広告であり、別の見方をすれば魅力的なサーフィン映像作品でもある。そういったものを同時に両立させる新しいモデルを、大げさな言い方をすれば発明しなくちゃいけないというのが私の考えです。

サーフィンって波に乗ってる部分がフォーカスされますが、それだけじゃなくいろんな魅力があるし、さまざまな側面があると思うんです。たとえば私は東京に住んでいますが、土日の限られた時間の中で北は茨城から南は湘南まで、いろんなサーフスポットに出かけます。往復すると車で5時間とかかかるのですが、毎週プチ旅行をしているようなものです。ここには「旅」の側面もあるし、「車」とか「カーライフ」の側面もあります。現地で食事�をするので「グルメ」や「お酒」もあるし、「観光」や「宿泊」の側面もあります。

サーファーがサーフィンをする目的にもいろいろあって、仲間に会いにいくためにやっている「コミュニティ」という文脈の人もいれば、行ったことがない未開の地を求めている「冒険」文脈の人もいます。技を磨くための「スキルアップ」や「成長」が目的の人もいますし、ヨガみたいな感覚の人もいればデトックス目的の人もいるので、「メンテナンス」とか「リラックス」、「リセット」という文脈もあると思います。

楽しみ方が自由な分、いろんな側面といろんな文脈があります。それはそのままサーフィンの可能性の大きさを表していると思います。現在の『NobodySurf』が持っているフォロワー数やアクセス数と質の高いコンテンツというアセットを活かしながら、これまでは接点がなかった外の世界の企業とコンタクトを取り、新しい可能性を模索していきたいと思います。サーフィンが持つ魅力は、もっとたくさんの人によろこびを提供できると思うので。

まず、サーフィンじゃなくてもいいので、機会をつくって海に行ってみて欲しいです。そし��て、波の音を聞いたり、風を感じたり、太陽を感じて、気持ちよくなってもらいたいと思います(笑)。

あと、少しでも興味を持っていただけたら、『NobodySurf』のウェブサイトやSNSにアクセスしてもらえるとうれしいです。私たちのフォロワーやユーザー分析をしたときに、実はサーファーじゃない方もけっこういらっしゃるんですよ。「なぜフォローしてくれているんですか?」と聞いてみると、「ただ海の映像が気持ちいいから」という回答が多いんです。

しんどいこともたくさんあるので、そういう毎日の中で、海や波の映像、波に乗って気持ちよくサーフィンしている映像を見ると、癒しの効果があるみたいです。

いまはほとんどのテレビにYouTubeのアプリが入っていると思うので、見ていただけるのであれば大きなモニターでサーフィン動画を流すことをおすすめします。癒し効果も大きいと思いますので(笑)。

※画像をクリックいただくと『NobodySurf』のYouTubeチャンネルにリンクします。

・NobodySurf公式ウェブサイト https://nobodysurf.com/

・NobodySurf公式Instagram https://www.instagram.com/nobody_surf/

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

お話をお聞きして、情熱を持って仕事に取り組むことと優先順位の置き方の大切さを、改めて感じました。 岡田社長は最初、個人ブログのような形式でサーフィン映像の紹介を始めたそうです。映像のつくり手と丁寧にやり取りを重ね、少しずつ数を増やしていった結果、10年かけて現在の総フォロワー数150万人というところにたどりつきました。 10年という月日は、見方によっては「長い」「遅い」と感じるかもしれません。しかし、ユーザーを増やすことよりも紹介するコンテンツのクオリティを優先し、クオリティが高い作品をつくっているクリエイターへのリスペクトを優先した。その結果、非常にエンゲージメントが高いユーザーを世界中に獲得できた。これはまさに、『NobodySurf』が築いてきた財産であり、今後、事業拡大をする際の強力な武器になるのだと思います。 サーフィンの外の世界からクライアントやお金を持ってきて、新しいエコシステムをつくっていくことの難易度は高いと思いますが、変わらぬ情熱とこの10年で手にした成功体験を活かして、ぜひ実現して欲しいです。

2024.11.26 公開

2024.08.01 公開

2024.08.01 公開

2025.06.30 公開

2024.10.28 公開

2025.11.26 公開

2026.01.14 公開