総合商社時代、物流の課題を実感した梶田。売り手・買い手・運び手の関係性を向上させる仕組みと信頼できるパートナーと共に、社会課題の解決に挑む。

2025.06.30 公開

2025.06.30 公開

株式会社comvey 代表取締役 梶田 伸吾

設立:2022年

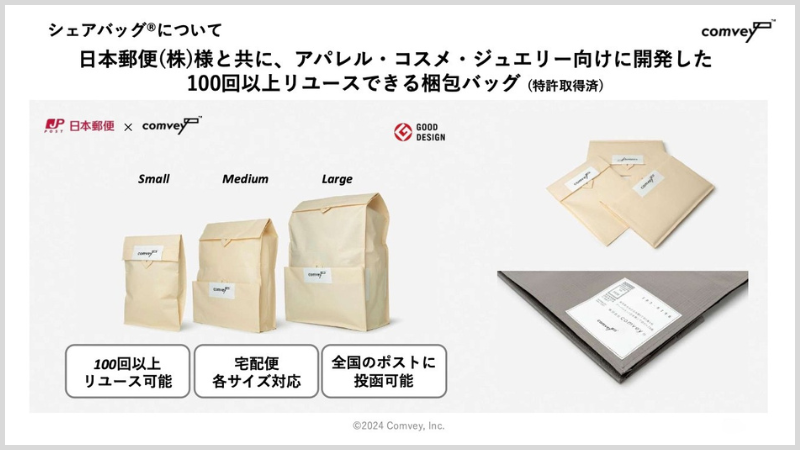

事業内容:アパレル系EC事業者向けの、繰り返し使える梱包材『シェアバッグ』およびオペレーションシステムの開発・運営

株式会社リブルー 代表取締役

「美しい物流をつくる」というコンセプトを初めて梶田さんから伺った2022年のことを、今でも鮮明に覚えています。当時、comveyというサービスは初期のプロトタイプ段階でした。まだ何も完成していないにも拘わらず、梶田さんの言葉には誠実さと強さが強く伝わってきて、きっと彼がつくるサービスは世界中のたくさんの人たちを幸せにすることになるだろうなという直感がありました。彼のつくるサービスは導入したいし、彼のつくるムーブメントには参加したい。そう感じて、初期からご一緒させていただくことになりました。comveyはそれから快進撃を続けていますが、梶田さんとcomveyチームは常に地に足がついていて、何よりも誠実なんです。美しい物流をつくるのは、彼と彼のチームです。応援しています。

父親が商社で働いていたこともあって、タイのバンコクで生まれました。5年ほどで日本に戻ったのですが、当時の経験は私の人生に少なからず影響を与えていると思います。

日本で大学受験をしたのですが、受験シーズンの終盤に肺に穴が開いてしまったんです。第一志望の試験が終わった後だったので良かったものの、手術をしたのでそれまでずっとやっていたサッカーができなくなってしまいました。いまはもう回復したのですが、「大学に入ったらサッカーをやろう」と思っていたので、代わりに何をやろうかと考えたんです。

そのときに思い出したのは、幼少期を過ごしたバンコクのことです。当時の僕と同じ年齢くらいのストリートチルドレンがたくさんいて、子どもながらに「なぜ路上で生活するようになってしまったのだろう?」と思っていました。そこで、世の中にある差や違いについて考えたいと思うようになり、国際協力学生団体のようなところに入ったんです。学生時代はその団体を通じて、ネパールの子どもたちに本を送るとか、途上国に図書館をつくるとか、そういうプロジェクトに取り組んでいました。

プロジェクトを通じて、ある程度の成果を実感できましたし、個人的に気持ちが満たされる感覚はあったんです。ただ、どうしても、「支援する側から支援される側へ」という一方的な取り組みだなと思うようになって。「もう少し良いやり方ってないのかな?」と考えるようになりました。

そのとき出会ったのが「社会起業家」というキーワードで、ちょうどビジネスで社会課題を解決する方々が出てきたタイミングだったんです。マザーハウスの山口さんとか、そういう方々が活躍しているのを見て、自分が感じていた疑問を解決するヒントだと思いました。

社会起業家はビジネスで社会課題を解決するので、「じゃあビジネスについて勉強しよう」と考え、父親が商社で働いていたこともあったので、私も就職先に商社を選んだんです。

うまくいっていないことを解決し�たいという漠然とした想いは、大学時代からなんとなく持っていました。就職した伊藤忠商事で物流部門に配属になったので、物流のすごさや魅力、抱えている課題などを知って、それでいまは物流に関わる事業をやっているという流れになります。

もともとは貧困問題のような社会課題に興味があったのですが、物流も本当に大きな社会課題であることがわかったんです。最近ではテクノロジーが進化して、物流の世界でも自動化や省人化が進んでいると思います。ただし、個人的にはテクノロジーを駆使しても本質的な解決にはならないと考えています。もちろん、「テクノロジーを使っても意味がない」と言うつもりはまったくないのですが、もっと根本的なところに手を入れないといけないと思っているんです。

そもそも商社になぜ物流部門があるのかをお伝えすると、商社って世界中で貿易をしているので、膨大な数のモノを動かすんですよ。日本であれば日本郵船さんや商船三井さん、それに外国の会社もそうですけど、船会社さんと連携して船をチャーターし、日本のA地点から外国のB地点に運んでいきます。輸出入に関わる船会社さんとの交渉とか貿易実務とか、そういうのをすべてまとめて担当するのが物流部門なんです。

そこから派生して、伊藤忠では外国にある日系企業の物流業務を第三者として請け負うこともやっていました。「サードパーティロジスティクス」と言うのですが、日本のメーカーが海外の工場でつくった商品の輸送、保管、検品、店舗への納入など、その物流業務をすべて伊藤忠で引き受けるもので、当時の主要事業となっていました。

伊藤忠で私はこのような物流関連業務や、物流を軸にした新規事業の立案などを行なっていました。また、最後の2年間は伊藤忠ロジスティクスという子会社に出向したのですが、すごく良い経験をさせてもらいました。伊藤忠ロジスティクスは「運び手」の立場なので、「ウチで貨物を運ばせてください」と営業をするんです。そして、受注した案件を、船会社さんや運送会社さんなどにご協力いただいて運ぶのですが、運び手の気持ちや物流の課題をリアルに知ることができました。

たとえば、当時ある自動車メーカーさんの自動車部品を、日本からハンガリーに運ぶ案件があったんです。他の貨物との兼ね合いや天候の影響などから、到着が予定よりも遅れそうでした。ただ、私としては、「1日も遅らせてはいけない!」という気持ちから、協力いただく船会社さんに強い調子で依頼を出したんです。

運び手である船会社さんからすれば、もうやるしかないんですよ。そして、ご尽力いただいた結果、想定していた遅れよりも早く届けることができたのですが、この案件での気づきは、「1日も遅らせてはいけないという私の気持ちは、果たして正しいのか?」ということでした。

買い手であるお客様に確認したら、もしかすると「多少遅れても大丈夫です」だったかもしれません。それなのに私は、盲目的にお客様と約束した期日を守ることを最優先していました。お客様に評価していただくために、最善を尽くしたとアピールしたかっただけなのかもしれません。

特に日本では「お客様のために」という気持ちが強いと思います。誰かのためにがんばること自体は素晴らしいことだと思う一方で、中には、本当は必要とされていないこともあるのではないかと思うんです。物流に関して言うと、それこそ即日配送とかあるじゃないですか。とても便利でありがたいのですが、別に急がないときもありますよね。でも、いつの間にか「すぐに届けます」「即日届けます」が当たり前になっている。その結果、運び手にしわ寄せが行き、負担が増え、限界を迎えるケースもあると思うんです。

先ほどお伝えした物流の根本的な課題って、実はコミュニケーション不足やパワーバランスの歪さなんじゃないかというのが私の意見です。テクノロジーを導入するのはもちろん、物流に関係する売り手と買い手と運び手が、フェアな状態できちんとコミュニケーションを取り、お互いの利害を整理する。それができれば、物流の課題を解決できるんじゃないかと考えています。

そうですね。たとえば、過剰梱包の問題があります。インターネットで商品を購入いただいた際に、EC事業者さんは商品を送りますが、「お客様にモノを安全に届けたい」という想いから、いわゆる過剰梱包になると思うんです。

受け取る側、つまり買い手からすれば、それをよろこぶ人もいれば、開封がめんどくさかったり、開封後のダンボールがかさばったりして、いやだなと思う人も多くいます。極端な言い方になりますが、売り手側が買い手のためを思ってやったことが、買い手側にとってはストレスになるケースもあると思うんです。

たとえば商品を購入いただく際に売り手側が選択肢を提示して、買い手側が梱包の程度を選べる。そんなコミュニケーションがひとつあるだけで、双方がいまよりもハッピーになれるんじゃないかということです。

いまは自動化や省人化が優先されたことによりコミュニケーションが不足していて、ともすれば画一的になっていることもあると思います。緩衝材をたくさん入れて、過剰に梱包したほうが安全だ。届けるのは早いほうがいい。買い手側には、それ以外の選択肢がない。安全に梱包するとか、早く届けることは確かに大切ですけど、ひとつの方向性だけでどんどん話が進んで行ってしまい、気がつけば無理が出ている。そんな状態だと思うんです。

「売り手・買い手・運び手」で言えば、日本では買い手が一番強い印象があります。売り手も運び手も、買い手のために無理をしているケースがよくあります。それこそ、送料無料にしないと買ってもらえないんじゃないか、即日配送にしないと使ってもらえないんじゃないか。そんな空気があると思います。

買い手のひとりとして、私自身も送料無料にはお得感を感じますし、すぐに商品が届くのはありがたいです。ただ、すごくクオリティの高いサービスなのに、公共サービスのように当たり前のも��のとして受け取られている部分があるのではないでしょうか。本当はすごく付加価値の高いサービスなのに、もったいないですよね。

はい。伊藤忠時代の現場経験を踏まえて、自分でもいろいろ調べてみたんです。世界に目を向けてみると、やはりサステナブルや脱炭素化が今後の社会の重要なテーマになってきていることがわかりました。日本でも、企業の環境問題への取り組みが注目されてきています。

いろんなことを調べれば調べるほど、このタイミングで物流の課題解決にチャレンジするべきだと思い、伊藤忠を退社してcomveyを立ち上げたんです。

「comvey」は造語なのですが、元にあるのは英語の「convey」です。「convey」にはふたつの意味があって、ひとつはベルトコンベアのように「モノを運ぶ」という意味です。もうひとつは、「人に想いを伝える」というものです。私は物流の課題の根本にはコミュニケーション不足があり、それを解決したいと考えていたので、社名を「ともに(com)+想いを伝える(convey)=comvey」にしました。

物流には人と人をつなげる力があると思っています。ただモノを運ぶだけではなく、モノを介して送る人と受け取る人をつなぐというか、そういう役割があると思っています。物流の世界で起きている「売り手・買い手・運び手」のコミュニケーション不足を、comveyが旗を振りながら解決していけたらと考えています。

2022年6月に創業した会社で、メンバーは10名くらいです。『美しい物流をつくる。』というビジョンを掲げてい�て、郵便ポストに返却できるリユース梱包材『シェアバッグ』と、それを運用するためのオペレーションシステムを開発しています。創業から最初の1年間はサービス開発に費やし、2023年の5月からサービスを開始しました。

「美しい」は見た目のきれいさを表すビューティフルのような意味合いではなく、「人と人の気持ちが通じあっている状態」と定義しています。全然知らない人同士でも、電車で席を譲ってもらったら「ありがとう」と気持ちを伝えるじゃないですか。たとえばそれが、私たちが言っている美しい状態です。物流の世界で、売り手・買い手・運び手の間にそういった美しい瞬間がたくさん生まれるようにしたいと考えています。

これは日本郵便さんと共同で開発したもので、オンラインストアでアパレルやコスメ、ジュエリーなどを購入する際、『シェアバッグ』で商品が届きます。現在30ほどのブランドに導入いただいていて、導入準備中のブランドもたくさんあります。

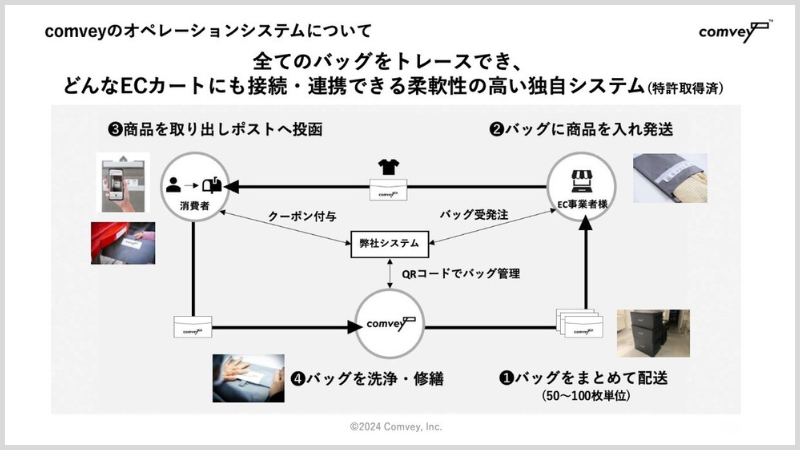

『シェアバッグ』を導入しているブランドの商�品を購入する際、消費者の方は通常梱包で送るか『シェアバッグ』で送るかを選ぶことができます。『シェアバッグ』を選択した場合、商品は『シェアバッグ』で届き、返却は郵便ポストに投函すれば完了です。バッグは回収・クリーニング・再納品され、何度もくり返して使うことができます。

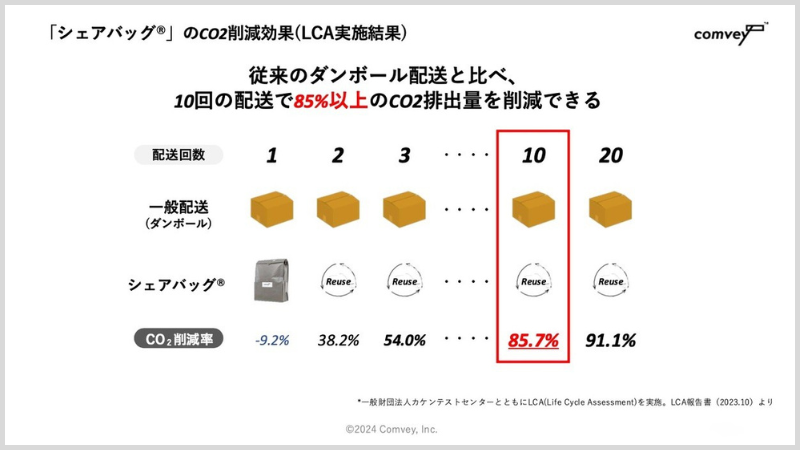

このサイクルをまわすことで、いろんな課題の解決ができると考えています。わかりやすいのが環境への負荷軽減です。一般的な梱包材であるダンボールは、日本では9割がリサイクルされると言われています。リサイクルと聞くと「環境に良さそう」というイメージがありますよね。でも、ダンボールを回収するためにトラックを走らせ、大量の水と電気を使ってリサイクルするため、その過程で多くのCO2を排出しているんです。

『シェアバッグ』にすることで、ダンボールと比較すると10回の配送で85%以上のCO2排出量を削減できる計算になります。この「85%以上削減」というのは一般社団法人カケンテストセンターさんと一緒に実施したLCA(※)の結果です。

(※)LCA:Life Cycle Assessmentの略。製品やサービスの資源調達から廃棄までの全過程における環境負荷を定量的に評価する手法。

少し細かく説明すると、新しくダンボールをつくって配送に使い、回収してリサイクルし、また新しいダンボールにして配送に使う。これを10回くり返したときに発生するCO2排出量が100だとすると、『シェアバッグ』を使った配送を10回くり返したときに発生するCO2排出量は15以下です。『シェアバッグ』は同じモノをくり返しリユースできるので、これがダンボールとの大きな違いになります。

ダンボールも同じものを何度も使うことができますが、耐久性や防水性といった観点から、くり返し使い続けるのはどうしても現実的ではないと思います。

100回以上くり返して使えるようにつくっています。サービス開始してからまだ2年なので、100回配送されたバッグがまだないですが、回収したバッグはどれも目立つダメージや損傷はなく、くり返し使えています。

消費者の方が丁寧に扱ってくださることも大きいと思っています�。バッグのQRコードを読み取ると、このバッグが累計でどれくらい使われているかというのがわかるようになっているのですが、何度も配送に使われているものだと、大事に扱ってくださる方が多いんですよ。

もちろん、回収した時点で外側も内側もクリーニングしますし、壊れている部分があれば修理します。そういった私たちの仕組みに加えて、モノを大事にする国民性もあり、高い耐久性を実現できています。

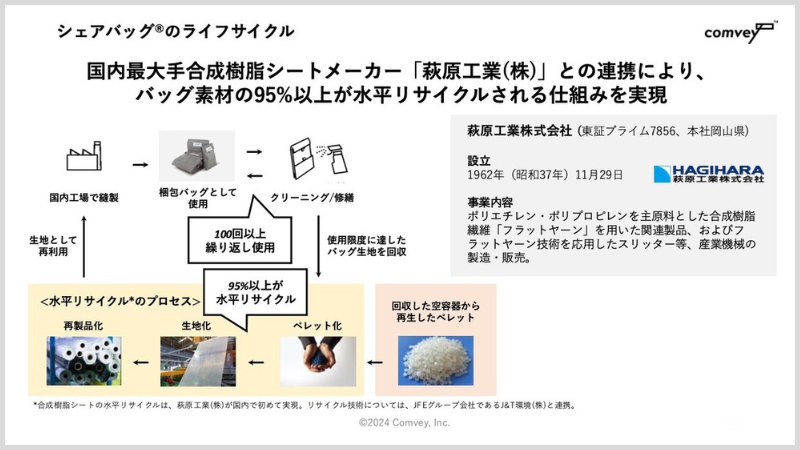

寿命を迎えた場合はリサイクルするのですが、くり返し使ってきたバッグ素材の95%を再利用できます。これは使用済み製品の素材を活用して、同じ製品を新たにつくる水平リサイクルという手法なのですが、連携している岡山県の上場企業、萩原工業さんの技術を使っています。『シェアバッグ』をペレットと呼ばれる米粒のような状態に戻し、生地をつくるときの材料に混ぜ込むことで、新しい『シェアバッグ』として復活するんですよ。ほぼゴミが出ないので、環境への負荷を可能な限り抑えられる仕組みになっています。

─────環境への負荷軽減について高いレベルで実現されていらっしゃる��のですね。『美しい物流をつくる。』というミッションや、売り手・買い手・運び手のコミュニケーション不足の解消についてはいかがでしょうか。

お互いの気持ちが通じ合うように、さまざまな仕掛けをつくっています。たとえば、売り手であるEC事業者さんにとって、脱炭素化は喫緊の課題です。しかし、梱包や配送の領域において、どのように脱炭素化を進めていけばいいのか有効な手段がない状態でした。

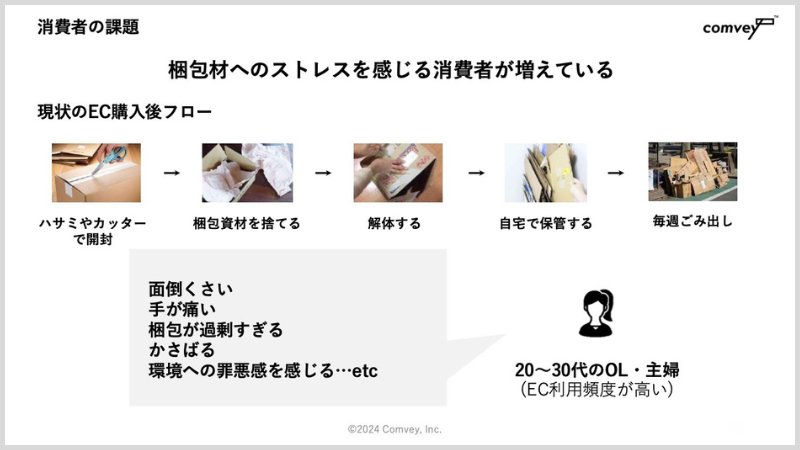

一方、買い手側に目を向けると、調査の結果、9割の消費者が「環境に配慮した梱包が必要だと思う」と回答していたんです。歯ブラシを買っただけでダンボールに梱包された状態で届き、そのダンボールを捨てるのも手間だし、どこか罪悪感があるということでした。

売り手も、買い手も、双方が「環境への負荷を減らしたい」と思っている。そこで、私たちの『シェアバッグ』を使って配送時の脱炭素化を実現できると考えました。中には『シェアバッグ』じゃないほうが良いという方もいらっしゃるので、いずれかを選択できるようにしています。選択肢を提示し、選んでいただく工程を挟むことで、売り手・買い手のコミュニケーションが実現するように設計しています。

アパレルやコスメ、ジュエリーのブランドさんに『シェアバッグ』をレンタルし、そのレンタル料でマネタイズしています。たとえば私たちのバッグのスモールサイズの場合、そのバッグを商品の配送に使うと1枚あたりのレンタル料が課金され、それが私たちの売上になります。

消費者の方は、オンラインでの購入時に『シェアバッグ』を選ぶと、ブランドさんに対して追加で250円をお支払いいただきます。つまり、ブランドさんとしては、私たちに支払うレンタル料から250円を引いた金額が、ブランドさんにとっての実質的な負担になります。

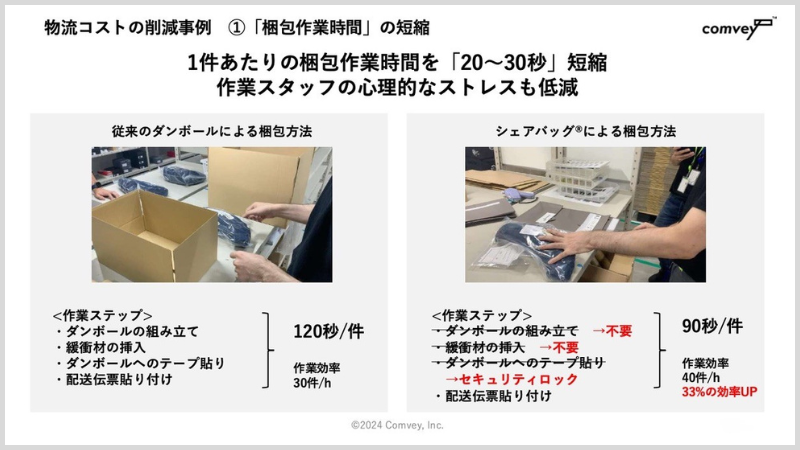

この負担額は、だいたいダンボールの一般的な価格と同等か、少し高いくらいです。ブランドさんは、ダンボールを組み立てる手間や梱包の際にテープで止める手間がなくなります。実務面での効率化に加えて、ダンボールを保管するスペースを削減できたり、環境負荷軽減への貢献といった価値も提供しています。

消費者の方は、追加で250円を支払う代わりに、次回購入時に使える500円分のクーポンが手に入ります。クーポン以外にも寄付できる権利とか新商品の予約券、イベントへの参加券など、いろいろな選択肢を提供しています。加えて、クーポンのような経済的なメリットだけじゃなく、ダンボールをまとめて保管しておく手間もなくなります。私たちのバッグは通勤や買い物の際に郵便ポストに返却してもらえれば良いので、家庭で保管しておく必要がないからです。さらに、キレイなダンボールをゴミに出すことで感じる罪悪感からも解放されます。

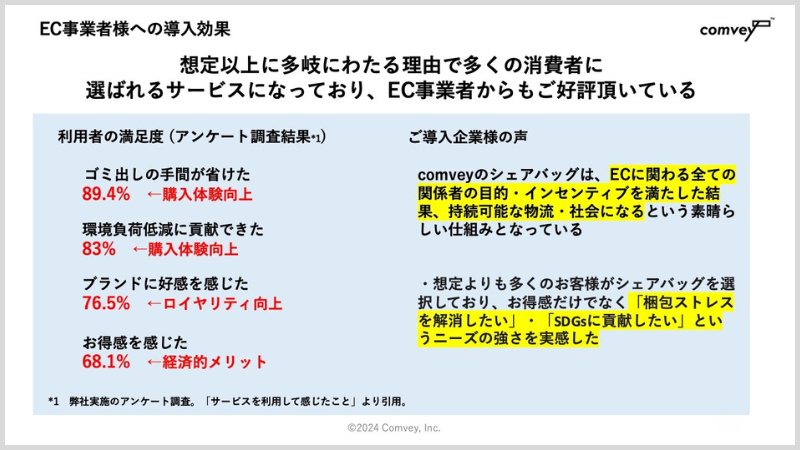

そして、消費者の方がクーポンを使うことで、ブランドさんにとっては売上アップにつながります。消費者の方に向けたアンケートの結果、「ブランドに好感を感じた」という回答もあり、ロイヤリティ向上にも寄与しています。

このように、『シェアバッグ』を使った購入・配送が増えていくことで、売り手と買い手の双方に、経済的にも感情的にもポジティブな価値を提供することができています。導入いただいたブランドさんのなかには、「平均購入単価が上がった」とか「リピート購入率が上がった」という事例も多くあります。消費者側を見てみると、20〜30%が購入時に『シェアバッグでの配送』を選択していて、バッグの返却率は99.8%です。現時点では、持続可能性のある仕組みだと言えると思います。

想定よりも良い数字です。事業を始める前にいろいろとリサーチしていて、ヨーロッパに同じようなサービスがあることを知り、詳しく調べていきました。ヨーロッパのサービスが公開していたのは「選択率30%」「返却率80%」という数字で、それをベースに日本での選択率を試算したのですが、そのときの想定は「選択率10%くらい」でした。

というのも、日本でも環境への関心が高まってきているものの、まだヨーロッパほど一般化していないと思っていたからです。しかし、蓋を開けてみると想定より高い選択率だったので驚きました。なぜ選ばれているのかを調べていくと、消費者の方の利便性向上にヒットしていることがわかったんです。

先ほど「ヨーロッパほど一般化していない」と言いましたが、一方で日本人には決められたルー��ルをキチンと守る国民性があると思います。ダンボールのリサイクル率も日本は90%と高いです。「ダンボールはリサイクルしましょう」「回収日にまとめて出してください」といった世の中のルールを守る人が非常に多いんです。

ただ、ルールを守るにあたって、いろんな手間をかけているんですよ。ダンボールについている宛名のシールを剥がしたり、ハサミやカッターで紙テープを切ってダンボールを畳んだり、まとめてビニール紐で縛ったり、それを回収日まで家の中に保管したり。面倒くさいけど、それしか選択肢がないので、我慢しながらリサイクルしている人が多いんです。

『シェアバッグ』はこのストレスを解消するサービスになっています。満足度調査をしてみると、「ゴミ出しの手間が省けた」という回答が一番多いです。東京のような都会だと、週に一度ダンボールの回収がありますが、地方だと回収の頻度は月に1回という地域もあります。その1回に向けて家の中にため続けて、出すときも車に積んで、わざわざ回収センターまで持っていかなきゃいけないとか、そういった面倒くささから解放されることが、高く評価されている部分です。

環境への配慮に加えて、日常の利便性を高めることが�『シェアバッグ』の特徴だと思います。

まず、大前提としてクオリティの高いシステムが必要です。ブランドさんに導入してもらうためにも、どのECサービスにも簡単に組み込める柔軟性の高いシステムである必要があります。また、QRコードでバッグの利用回数や所有者の把握をしているので、正確に管理ができるシステムであることも重要です。結構複雑な仕組みになるので、まずはこのサービスを支えるための質の高いオペレーションシステムを開発することに注力しました。

裏側は複雑なのですが、最終的に使ってくださる消費者の方にはできるだけシンプルに伝えないとダメだと考えています。そのため、お客様向けマイページのUIもできる限りわかりやすくなるように改善を重ねていますし、『シェアバッグ』の説明にもとても気を使っています。「環境保護につながるバッグ」と言っても伝わらないので、「ダンボールじゃない梱包」とか「郵便ポストに返却できる梱包材」とか、直感的にどんなものなのかわかるように、工夫しています。

次に注力したのは、パートナーシップの構築です。ビジネスで社会課題を解決することを考えたときに、長いスパンで事業として成立する必要があります。いまはまだ小さな規模ですが、5年後や10年後にはダンボール以外の新しい梱包の選択肢が世の中に根付いている状態をつくっていきたい。そのためには、私たちだけじゃなくて、この想いに共感してくれて、世の中に根付いていくまで一緒にストーリーを紡いでくれるパートナーが欠かせないと考えたからです。

全国に張り巡らされた郵便ポストを使うというアイデアはあったので、「こういうことを考えているのですがどう思いますか?」とストレートに聞きに行こうと思いました。

中国のB2B取引サービスを使い、まずは『シェアバッグ』の原型となる商品をつくりました。それを持って、近所の郵便局に行ったんです。

普通に整理券を取って、並んで、私の順番になったので窓口で商品を見せました。でも、うまく話が通じませんでした。郵便物は基本的に書かれている宛名に1度きり届け��るものなので、そもそもくり返し使う観点がないのと、そもそも窓口にこういう相談をしに来る人も珍しかったからかもしれません。ただ、諦めることができなくて、いろんな郵便局をまわりました。

すると、あるとき、「そういうことだったら日本橋郵便局に行ってみると良いですよ」と教えてもらえたんです。後からわかったのですが、全国の郵便局のハブになっているのが日本橋郵便局ということでした。

そうやって教えていただけたこと自体、とても運が良かったのですが、さらに運が良かったのは、日本橋郵便局のご担当者の方がとても良い人だったことです。まだ実績もない、できたばかりのスタートアップの話を、真剣に聞いてくださいました。ダンボールを使うことが当たり前すぎて、リユース梱包という考え方自体が最初はうまく伝わらなかったのですが、ちゃんと説明すると「もしかしたら実現できるかも」と言ってもらえたんです。

そこからは、「折り畳んだときに他の郵便物が入り込まないように、ここにマジックテープが必要だよね」とか、「ここをあと何ミリ短くして」とか、何十回も打ち合わせをして細かい部分を詰めていきました。

私たちのサービスは現時点では必ず郵便ポストを使うので、comveyが使われれば使われるほど、日本郵便さんの郵便事業も盛り上がっていく。そういう背景もあって、非常に力強いパートナーになってくださいました。

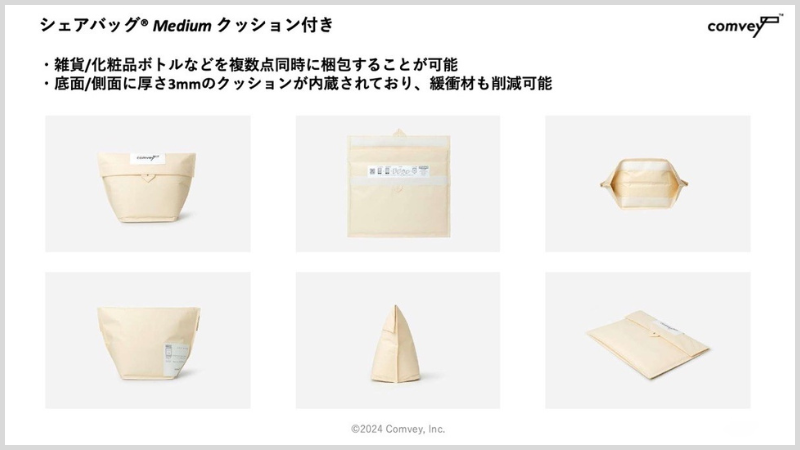

先日、新しい『シェアバッグ』を開発したんです。クッション付きで、複数の化粧品ボトルを梱包できるものなのですが、新しいバッグをリリースするには日本郵便さんの承認を得る必要があります。普通だったら、日本郵便さんのような大きな会社の承認を得るには時間がかかりそうじゃないですか。でも、その担当者の方に渡せば、「あとはやっとくよ」と。いままで何度もやりとりしてきて信頼いただけたからなのか、大変ありがたかったです。

萩原工業さんは、合成樹脂シートの分野では圧倒的なトップシェアを持つ企業です。工事現場などにあるブルーシートがわかりやすいと思いますが、そのトップメーカーです。

そもそも『シェアバッグ』をつくると��きに、どういうストーリーが必要なのかを自社デザイナーと相談していたのですが、「国内のメーカーさんと一緒につくりたい」という結論になりました。

私たちはくり返して使えるのはもちろん、寿命を迎えてもリサイクルできるバッグにしたかった。そのためには、どんな原料を使い、どのように製造されているのかを責任を持って説明できるようにしたかったんです。海外のメーカーだと、細かい部分が曖昧になってしまう可能性があったので、国内のメーカーであり、信頼できる企業であることはとても重要な要件でした。

そして、デザイナーがバッグの生地を探していたときにたまたま見つけたのが萩原工業さんだったんです。もちろん、萩原工業さんとの取引実績はないですし、知り合いの方もいないので、「正々堂々と正面から行こう」ということで、お問い合わせフォームからお問い合わせをしたんです(笑)。

運が良かったのが、日本郵便さんと同じく担当者の方が本当に良い人だったことです。私たちがやろうとしていることを真剣に聞いてくださり、全面的に協力してくれることになりました。

厚さや色、耐久性や防水性、重量なども踏まえた上で、この事業にフィットする生地は何かを検討していただきました。ほかにも、リサイクルできる素材であることも重要ですし、国産であることも大事ですし、本当にたくさんの条��件があったのに、すべてをクリアしたものを提案してくださったんです。

日本郵便さんのインフラが使えること。リユースできる国産のバッグがあること。あとはバッグを管理できるシステムと、『シェアバッグ』を使ってくださるブランドさんがいれば、事業を始められます。

システムについても、バッグと同じく、これまでにつくった経験がありませんでした。最初はエンジニアさんと話すのも初めてで緊張したのですが、ここでもご縁に恵まれて優秀なエンジニアさんと出会うことができ、なんとかサービスをつくっていきました。

『シェアバッグ』を最初に導入いただいたのは、アダストリアさんと「NobodySurf」を運営するリブルーさんです。かねてよりご相談していたリブルーの代表岡田さんに「このバッグのローンチカスタマーになっていただけませんか」とお願いしたら快諾していただけて、とてもうれしかったことを覚えて�います。岡田さんはその後ほかのブランドさんも紹介くださり、今のcomveyがあるのは岡田さんのおかげだと思っています。本当に感謝しています。

会社を創業してから最初の1年で、この取り組みに賛同してくれるパートナーを集め、システムをつくり、ブランドさんを開拓していきました。そして、最初はブランドの数も絞り、小さな実験をくり返していきました。どれだけの消費者の方が選んでくださるのか。どれだけのバッグが返却されるのか。そういうのを細かく見ていき、少しずつ改善をくり返していきました。

私が特に課題視しているのが、物流のなかでもEC物流なんです。これは、圧倒的に量が増えているからなのですが、EC物流には3つの問題があると思っているんです。

まずは梱包ゴミの問題です。EC物流が増えれば増えるほど、比例してゴミが増えていきます。環境にも悪影響ですし、お客様のストレ�スになるので解決したい問題です。

次は返品問題です。返品が増えるほど、検品や返送コストなどの負担がブランド側に集中します。そのため、現在の構造には改善の余地があると思っています。アパレル商品については日本だと返品率は10〜15%ですが、アメリカや中国だと30〜40%です。そう考えると、大きな問題だと思います。

最後に運び手不足の問題です。いま、年間で50億個の宅配貨物があり、それが10年後には倍の100億個になると言われています。ただ、その運び手である配達員の方はどんどん減っています。このギャップをどうにかしないといけないのですが、宅配便というビジネスモデル自体が限界を迎えていると思っています。ドローンや配送ロボットなどでギャップを埋めようとする動きもありますが、それだけではカバーしきれないというのが個人的な意見です。そのため、もっと別の手段を考える必要があると思っています。

これらが私なりの物流の課題なのですが、この3つを同時に解決するのは難しい。じゃあ、どういう順番で、どのように解決していけばいいかを考えたときに、最初に『シェアバッグ』で梱包ゴミの問題に手をつけるのが最も戦略的だと思��ったんです。

なぜかと言うと、まずEC事業者さんのオンラインストアにシステム連携できる利点があり、実行までスピード感を持って進められるからです。それに、消費者の方の手元にもcomveyのマイページがあるので、買い手側の動きも分析することができます。そのため、まずは『シェアバッグ』で梱包ゴミの問題にアプローチするのが一番良いと考えたんです。

次は返品問題ですが、導入いただいているブランドさんの返品作業を「私たちがバッグを使って代わりにやります」と言えるんです。私たちの強みは『シェアバッグ』を持っていること。そして、自分の意思でバッグを使いたいと言ってくださる消費者の方がいること。だから、何か返品をする必要があれば、バッグに入れてポストに投函してもらえれば回収ができるんです。そうすることで、EC事業者さんの負荷を軽減できると考えています。

運び手不足の問題については、自宅以外の場所で受け取れる仕組みをつくっていくことが大切だと思います。いま、コンビニ受け取りなどが少しずつ広まっていますが、同じ方向性です。どんなに小さな商品でも、たとえ1品だけでも、自宅に運ぶ仕組みになっていますよね。ドローンや配送ロボットも、基本的には自宅に届ける前提だと思うんです。なので、これ以外の選択肢をつくることがポイントだと考えています。

たとえば、駅前のコーヒーショップで商品を受け取れるようにする。消費者の方は梱包材なしで受け取り、商品の確認やときには返品もできるようにする。配送業者の方は個人宅まで届ける必要がなくなるので、そこで削減できたコストを消費者の方に還元する。

『シェアバッグ』を選んでくださる理由のなかに、「利便性が向上した」とか「環境負荷低減に貢献できた」という声がありましたが、同じ理由でこの仕組みも広がるかもしれません。100%までいかなくても、一定の割合の人たちには受け入れてもらえるのではないかと思っています。

私たちの考え方に戻るのですが、基本的には、売り手・買い手・運び手のコミュニケーション不足を解消すること。そのためにコミュニケーションの選択肢をいまよりも増やすこと。そうすることで、いま起きている問題の解決に近づき、私たちのミッションである『美しい物流をつくる。』の実現に向かっていくと考えています。

明確な数字はお伝えできないのですが、事業としてはもちろん拡大させていく考えです。成長できると考えている理由は、私たちのサービスが世の中が直面している環境問題や物流の問題を解決するための手段のひとつだからです。

ヨーロッパやアメリカでも似たようなプレイヤーが続々と生まれていますが、日本は欧米に比べると、このサービスが早く浸透すると思っています。

郵便ポストというインフラがあり、ダンボールのリサイクル率も高く梱包ストレスを多く抱えている。それに真面目な国民性も手伝って、ほとんどの方がちゃんと返却してくださいます。そのため、日本ではもっと早く広がっていく可能性があると考えています。

そうですね。資源循環型の経済を実現するために�国が動いていることは、私たちにとっては追い風だと捉えています。大手企業も非財務情報の開示の文脈で、環境に配慮した活動をしているかがポイントになってきています。

このような社会の動きのなかで、私たちのサービスに注目してもらえる機会はこれまでよりも増えてくると思います。注目してもらえた際に、しっかりアピールできるようにしておきたいですし、そのためにも、私たちのストーリーに共感してくださる方々とのパートナーシップ構築には引き続き力を入れていこうと考えています。

具体的には、サザビーリーグさんやアダストリアさんとの新しい連携です。これまでは消費者の方が返却した『シェアバッグ』は私たちcomveyの手元に戻ってきて、そこからクリーニングなどを行ない、再びEC事業者さんに納品していました。今回の取り組みでは、戻ってくるバッグの一部を、サザビーリーグさんやアダストリアさんの特例子会社宛に返却されるようにしています。

特例子会社で働く障がいをお持ちの方々にご協力いただくもので、「おもいをとどける。みんながよろこぶ。」というプロジェクトです。全国には多くの特例子会社がありますが、グループ内の業務内容に留まってしまうケースや業務量が限定的になってしまうなどの課題を抱えています。

そこで、私たちと連携し、『シェアバッグ』のクリーニング作業やシステム管理、出荷前の検品などをお任せしています。そうすることで、これまでとは異なる業務を行なうことによる成長機会の提供や業務量の確保とともに、シェアバッグを利用するお客様や環境に貢献しているというやり甲斐も感じていただけるのではないかと考えています。

やはり私たちはお金もリソースもあまりない小さなスタートアップなので、最適なパートナーと、最適なタイミングでパートナーシップを組んで、ストーリーを発信していくことが大切だと考えています。

「comveyという会社や『シェアバッグ』というサービスは、日本にとって必要不可欠な存在だ」と世の中に思ってもらえる。そんな環境をつくっていくことが、結果として今後の事業拡大につながっていくと考えています。

これは先の話ですが、まずは日本で実績をつくり、ゆくゆくはアジアや欧米にも広げていければと思っています。日本のようにインフラが整っている国だと展開していきやすい�と思っていて、あとは国民性や社会的価値観が近い国々だと実装しやすいのではないかと思います。日本で磨き上げたオペレーションシステムと『シェアバッグ』をもっと多くのみなさんに使っていただきたいですね。

ほかにも、いまはBtoBtoCのモデルですが、BtoBやCtoCの領域でも『シェアバッグ』の仕組みが使えるのではないかと考えています。また、『シェアバッグ』のみに固執するつもりはなくて、他のソリューションと組み合わせることで売り手・買い手・運び手の選択肢がさらに広がり、物流の課題解決につながるのであれば、新しいやり方も積極的に検討していくつもりです。

そうですね。物流と出会うきっかけをくれた伊藤忠時代に何を学んだのかを振り返ってみると、とにかく全力でがんばるということだと思っています。誰かにお願いするときは全力でお願いする。何かを間違えてしまったときは全力で謝る。基本中の基本ですが、そういう姿勢が大事だと思うんです。全力でがんばっていれば相手にもそれが伝わると思いますし、こちらの想いが伝わればなかには手を貸してくれる人も出てくるはずです。

私はこれまで、本当にたくさんの方々に支えられてきました。手を貸してくれた方や助けてくれた方には、いつか必ず恩返しをしたいという気持ちを胸に事業をやっています。まだまだ不十分なところがたくさんありますが、全力で努力して、まわりの方々への感謝の気持ちを忘れない。これは今後も大切にしたいと思っています。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

日本の物販系分野のEC市場規模について調べてみました。経済産業省の資料(※)によると、2014年時点では6兆8,043億円でしたが、そこから右肩上がりで拡大を続け、コロナ禍で大きく成長。2023年時点では14兆6,760億円になっています。 拡大を続ける市場規模に比例して配送物の個数も増えており、梱包に使われるダンボールの消費量も増えています。それにより発生している「物流の課題」の解決に挑む同社は、パートナーシップの構築によって、少しずつ世の中での存在感を大きくしていました。 すべてを自前でどうにかしようとすると、できないことに直面した際に手詰まりになってしまいます。しかし、想いを伝え、仲間を増やすことで、事業の成長スピードを早めることができたり、より広く社会にリーチすることが可能になります。梶田社長が語ってくださったエピソードには多くの学びがあると思います。「たった一人から事業の種を大きく育てていくための、ひとつの教科書になる」と感じたインタビューでした。 (※)経済産業省「令和5年度 電子商取引に関する市場調査 報告書」(2024年9月25日公表)より

2025.04.11 公開

2024.08.01 公開

2024.08.01 公開

2025.08.01 公開

2024.10.30 公開

2025.10.31 公開

.png)

2025.10.17 公開