BtoBサイト制作で実績を出しながら注力市場を採用サイトに変更し、2027年には業態変更を決めたベイジ枌谷の、価値を提供し続けるための生存戦略。

2024.09.19 公開

2024.09.19 公開

株式会社ベイジ 代表取締役 枌谷 力

設立:2010年

事業内容:ウェブサイトの企画・制作、業務システムの企画・デザイン、ウェブビジネスのコンサルティングなど

株式会社ヌーラボ 代表取締役

とても丁寧な話し方で、緩やかな雰囲気をお持ちなのに、枌谷さんの仮説や問いの背景にある物事への解像度の高さに面白みを感じています。DJとして音楽活動も始めていて、とても趣味の合う方だなあと思って、今回、Think Different な話を聞いてみたいと思い、推薦させていただきました。

1997年に新卒でNTTデータに就職しました。4年くらいして、自分のやりたいことをしようと考えました。デザインが好きだったということもあって28歳のときに未経験でウェブデザイナーになって、2社くらい経験をしたあと、35歳でフリーランスとして独立。その後、2010年に38歳で株式会社ベイジを設立しました。

もともと「自分の会社をつくりたい」という気持ちがあり、「どうせやるなら自分の好きなこと、やりたいことをやろう」と考えました。このふたつを同時に検討していき、結果としてウェブ制作会社を立ち上げたという流れですね。

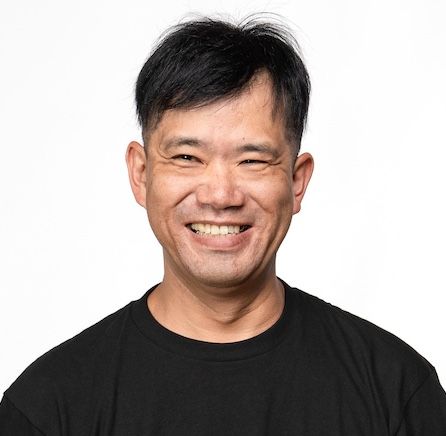

私自身、デザインが好きですし、制作会社ですからデザインを突き詰めていくのは当たり前のこととして考えています。ただし、いくらデザインだけをがんばっても、それだけじゃビジネスとして成長しないということは、もちろん早い段階からわかっていました。

たとえば、このデザインは何のために存在するのか?誰のためのものなのか?これを考えると、商業デザインである以上、マーケティングに行き着きます。そのため、自分が制作する際はマーケ�ティングの道筋を考えた上でデザインをしていました。これは、ウェブデザイナーとして働き始めたころからずっとですね。

そして、プロジェクトを管理し、スムーズに進めていくためのマネジメント。これは2000年代にウェブデザインが大規模化していく中で、情報の伝達やタスクの管理をしっかりやらないといけなくなったわけですが、大切なポイントだと考えています。

そもそもの目的やその目的を達成するための戦略を立てるマーケティング。それらを具現化するためのデザイン。そしてプロジェクトをしっかりと前に進めるためのマネジメント。この3軸にこだわってきたことが、これまでのベイジの強みに繋がってきたと考えています。

わかりやすいきっかけとしては、2012年のGoogleのアルゴリズム変更でしょうか。SEOで上位表示されるようになり、直接取引が増えたというのは確かにあります。

ただ、以前から戦略やマーケティングに寄った提案をしていたので、その内容が評価されていた部分もあると思います�。

制作会社なので「こういうものをつくって欲しい」と依頼をいただくわけですが、課題の整理をした上で全体の戦略をつくって制作物と一緒に提案していました。必要だと考えていたので、言われてなくても勝手に出していたんです。

それをずっと続けていたら、「戦略づくりの部分から手伝って欲しい」という依頼が少しずつ増えてきました。なので、私たちの仕事の進め方を見て、自然と直接取引が増えていったという感じでしょうか。

本来やるべきことだと思ったからです。戦略づくりに、最初からお金を出してもらえたわけではありませんでした。ただ、それもずっと制作と一緒にやり続けた。するとそれを認めてくれる会社が現れ、やがて会社の定番サービスメニューになっていった。

なんとなくやっていることがそのまま強みになることは少ないと思っていて、市��場のなかで相対的にみて強みと言えるものがないかを探し、それを意図的に強みにしていく行為が大切だと考えています。その事業をやっているのが自分だけならそれだけで強みになりますが、ビジネスの世界ではレアケースです。他社との競争のなかでどうやって生き残っていくかを考える際に、相対的にみて強みになりそうなところを探す。見つけたら徹底的にそこを攻める、鍛える、という考え方ですね。

BtoBサイト領域や採用サイト領域においては、おかげさまで多くの実績が積み重なってきていますが、これらも市場のニーズや競合他社の動きを見ながら方向性を決めていった感じになります。

「私はこれがやりたい!この分野じゃないとイヤだ!」という人はいないですし、そういう人はそもそも採用していませんね。

これはあくまで私個人の考えですが、「自分のやりたいことしかやりたくない」というクリエイターって職業人としてダメだと思うんです。会社全体で目指す方向性があって、その方向に進む中で、「自分はこれをやります。この部分で組織に貢献します。なぜならこの部分に自分のやりたいことが少し含まれているから」くらいの温度感が良いと考えています。

もちろん、方向性を決めたときは、なぜそれが良いと考えたのかしっかり言語化して説明します。ベイジにとって何が良いか。社員みんなの今後のキャリアにとって何が良いか。私のなかで整理した上で説明するので、みんな「まあそうだよね、妥当だよね」という感じで受け取ってくれていますね。

いずれも、ベイジとして他社にはない価値提供ができそうだと考えたからです。

BtoB向けのサイト制作で行くと言い出したのは2012年くらいだと思いますが、当時はBtoB企業のサイト制作もBtoC企業のサイト制作も両方の案件をやっていました。

ベイジとしてはどちらも成果は出ていたのですが、まわりを見てみるとBtoBに特化して戦略的にサイトをつくっている制作会社がほとんどいないと感じていました。そのため、「じゃあここを意図的に攻めていこう」という感じで決めました。

採用サイトについても同様で、採用サイトをつくったことがある制作会社はたくさんいますが、採用するための人事戦略から考えてつくっているところはほぼ皆無に近いのでは、と感じていました。採用サイトというジャンル自体は2000年代から存在していますが、歴史があるわりに間違ったつくり方をしているサイトが多く、制作会社は「その会社らしい表現提案」ばかりで、採用の本質に向き合ってつくっていない印象を持っていました。

採用サイト制作って、「これをアピールしたいとクライアントが言っている、どうすれば表現できるだろう?」みたいな、表現の大喜利がくり返されているような印象を持っています。

そうじゃなくて、そもそもクライアントが応募して欲しいといっている人材像は、採用戦略として妥当なんだろうか?人材を獲得するために解決しなければいけないのは、母集団形成なのだろうか、歩留まり改善なのだろうか?その人材は、いまどういう属性でどんな価値観を持ち、その企業に対してどういう情報ニーズを持っているのだろうか?求職者たちが働くうえで求めていることは、クライアントの中のどうい�う要素が対応するのだろうか?それをどういう形で伝えれば、求職者の情報ニーズを満たせるのだろうか?そういうことを求職者目線でちゃんと考えて、整理することが必要だと思うんです。

クライアント側にも細かいヒアリングが必要です。採用のプロセスはどうなっていて、プロセスごとにどのような数字の変遷があるのか。応募はたくさん集まるけれど、書類選考で候補者がガクンと減ってしまうとかあるじゃないですか。どこにボトルネックがあって、解消するためにはどのプロセスにどのようなコンテンツをどれくらい投下して・・・という全体の戦略をまず最初に描く。そういうことをやっている制作会社が皆無に思えたので、私たちとしては「採用サイトの領域でがんばっていこう」という判断をしたわけです。

それはあまりないですね。というのも、「ベイジはしっかり戦略を立てて企画をつくり込む会社です」という情報発信を続けているからだと思います。市場に対して「自分たちはこうです」と言い続けることは、マーケティングの観点でとても重要なことだと考えています。

私や社員の考えを外に向けて発信することは大切にしています。「ベイジの日報」という仕組みをつくってホームページで公開しているくらいなので。

そうすることで、ベイジという会社のスタンスを他の皆さんに知っていただけると考えていますし、ブランディングにも繋がると思っています。日報は創業2年目くらいからずっとやり続けていますね。社員が数名のころからずっとです。私もコツコツ書いています。

そもそも採用ミスマッチだと思いますが、仮にそういう社員がいたとしたら、結局は辞めることになるでしょうね。なぜなら日報は、ベイジの文化そのもので、それを否定すると所属している意味がなくなると思うので。それくらい信念を持ってやっています。

まず前提として、考えることとアウトプットすること(書くこと)は別物だと捉えています。

自分にとって好きなことすべてが考える対象になります。おそらく多くの人もそうだと思いますが、好きなことについて考えることは特に苦痛ではないですよね。

そして、私にとっては趣味や娯楽と同じカテゴリーに仕事があります。趣味を楽しみながらも仕事のことを考えるし、仕事をしながら趣味のことを思いついたりもします。仕事とプライベートが切り分けられなくて、自分の人生や生活の中で混在してて、常に行ったり来たりしている感覚です。だから、好きな仕事のことは、いつも考えているし、アイデアが頭の中でぼんやりとストックされている状態になっています。

そして書くことですが、実は学生時代は長文を書いたことはほとんどありませんでした。そんな私がときには数万字くらいの分量で記事を書いたりするのですが、大前提として、頭の中にも膨大な量の思考が渦巻いていて、それをできるだけ言語化しようとすると、そこまでの文字量になってしまいます。

たとえば「私は福岡が好�き」という気持ちがあるとしますよね。言葉にすると「私は福岡が好き」ですが、その気持ちのまわりには「なぜならば〜〜」がいっぱい繋がっていると思うんです。私はそれらの繋がりを、言葉で見えるようにしたい。言葉にして伝えたいというタイプなんです。

そうしないと間違った認識をされるかもしれないし、できるなら、ズレがない状態でこの気持ちを理解してもらいたい、という願望がどこかにあるのかもしれません。だから何かをアウトプットするときに長文になる気がするんです。言葉を尽くして、どうにかして自分の気持ちを、できるだけズレなく正確に伝えようとする気持ちが強いのかもしれません。

その背景には、もともと人見知りですし、対人コミュニケーションは得意ではなかったというのが影響しているかもしれません。いわゆるコミュニケーション能力が高くて、表情や身振り手振りも含めて他者と関係性がつくれるのであれば、わざわざ言葉にしなくてもいいと思います。ただ、私は元々はそれが得意じゃなかった。でも、まわりのみんなには伝えたいことはちゃんと伝えたい。だから気持ちがテキストに向かっていったというのはあるかもしれません。これは戦略的にやったというよりも、たまたまそうなったという感じがしますね(笑)。

たくさんありますが、大前提で「自責思考で考える」ということを大切にしていますね。昔は会社の行動指針として「自責であることを大切にしましょう」という感じで言語化していました。今はみんなできるようになってきたため行動指針から外していますが、根底にはそれを重視する考えがみんなの中にあります。

何か問題が起きたときに、なんでも自分のせいだと思って欲しいわけではありません。ただ、環境のせいにするとか、「自分は間違っているとは思いません」という姿勢を頑なに取り続けると、組織がうまくまわらないと考えています。仮に自責として捉えられず、まっさきに周囲の人や環境のせいにする社員がいたら、「その考え方を変えてください」と正面から伝えると思います。私たちは完璧じゃないからこそ、何か問題があったときに、「自分の言動で改善すべき部分はない」なんてことはないはずです。自分でできることを工夫して考え抜く方が同じ仕事をしていても学びや気づきがあるし、同じ失敗でも組織にとって良い失敗になることが多いと思っています。

はい。「ベイジはウェブ制作じゃなく違う道に進む」ということは2023年に社内のみんなには伝えていて、2027年までの計画も立てました。

背景の部分からお伝えしますが、大前提として私はウェブデザインが好きだし、ウェブ制作の仕事が好きです。この仕事に飽きたとか、そういうことはまったくないです。これが大前提です。

その上で、冷静に現実を見てみると、ウェブ制作で利益を出し続けるのはもう限界に近いところに来ていると考えています。今はできても、これからますます厳しくなる。テクノロジーの進化を順当に考えたときに、「つくる」という行為そのものに対価をいただくのは限界がくると考えています。

何のためにこの会社をやってい�るのかを考えると、元々は自分のエゴのようなものでした。私が好きなことを好きなようにやりたい。好きなようにやらせてくれる会社がないから、私のオーダーメイドの会社をつくった。そこがスタートでした。

会社を立ち上げ、事業が軌道に乗ってきて、ここ数年で考えていることは、社員に「ベイジで働いて良かったな」と思って欲しい、ということです。そういう気持ちがすごく強くなってきています。

今は寿命も伸びているから、死ぬまでベイジで働き続けるということはないと思います。ベイジを卒業した社員は別の会社で働くことになるはずです。そうなると「ベイジで学んだことが今の仕事に活きてる」と思ってもらいたい。そう思ってもらえないと嫌だな(笑)と考えるようになってきた。これが現時点の私のエゴなんです。

このエゴが出てきたときに、「制作会社のままでいることは適切ではない」と思い始めました。これが業態変更をしようと思った、経営者のモチベーション部分の背景になります。もちろんそれ以外にも市場戦略とか組織戦略もあり、これだけで決めたわけではありませんが。

そして2027年までの計画ですが、まず2024年は模索期です。土台づくりのためのトライアンドエラーや実験をする期間。2025年は土台を固める期間。組織の方向性がちゃんと決まる時期。2026年は決め��た方向性で成果を出して、業態変更できそうだと数字で証明する期間。そして、2027年は「ベイジはウェブ制作をやめました」と世間に表明する時期です。

いまは模索期なので、解像度がめちゃくちゃ高いわけではないのですが。私はいま「コンサルシフト」という言葉を使っています。

コンサルといっても、いわゆる戦略コンサルとかITコンサルになりたいわけではありません。デジタルコンテンツに関わっていくことは変わらないと思っています。ただ、コンテンツをつくる行為そのものではなくて、「このビジネスであればこういうコンテンツをつくった方がいい」という上流の部分を商売の主軸にしたいと考えています。企画や戦略といった「頭脳」を売る会社にシフトするという方向性です。

社内のクリエイターにはマインドチェンジを促すようなメッセージを出していますが、ハードな状況だと感じている人がいるかもしれません。これまで自分がやってきたことを否定されかねないからです。キャリアに対して不安定になる人がいるかもしれませんが、それでもやっていくべきことだと考えています。

一つは採用の領域です。採用というテーマの中でも範囲は大きいので、私たちは「採用コンテンツの戦略づくり」にフォーカスしていくつもりです。

「この会社の採用戦略を成功させるためにはこういうコンテンツが必要ですよね」という提案をし、そのコンテンツの方向性を示すことができる。そして、実際のコンテンツをつくって欲しいと言われたらつくることができる。そういう状態にしたいと考えています。

コンテンツ戦略を強みにするのは、ニーズが多様であり、かつ私たちが価値提供できると考えているからです。ウェブの採用サイトはもちろん、SNSやオウンドメディア、面接の中で使う資料もあるかもしれません。コンテンツという意味では、採用イベントのプロデュースもあるかもしれません。そこから派生して、たとえば企業のMVVづくりもあるかもしれません。いずれにせよ、軸となるのはコンテンツだと考えています。

もう一つは業務システムのユーザーインターフェースです。これは簡単に言うと、「業務改革の手段としてシステムのUIを変えることから始めましょう」という組織改革のサービスです。

大手企業を中心に、社内の基幹システムはオリジナルのものを使っているケースが多いです。SIerに発注したり、中には内製のところもありますが、今でも開発する過程にデザイナーがいないことがあります。それが、業務改革の障壁になっている会社が多いと思っていて、この領域でもベイジはお役に立てるのではないかと考えています。

具体的なやり方は模索中ですね(笑)。いまはトライアンドエラーの時期なので、いろいろ試そうと思っています。

たとえば、これまではコンサルタントやディレクターが担当していた領域をデザイナーがやってみるとか。そういうことも現場で起こりつつあります。クリエイターが変化するための機会を意図的につくり、実際にやってみて、周囲とふり返りをする。これをひたすらにくり返すことが、いまは大事だと考えています。

それは違いますね。まず、社員には「フレームワークを見るのをやめましょう」と言っています。私も一般的なフレームワークの本を読んだり、参考にしたりしますが、フレームワークは使い方を注意しないと仕事をした気になるだけの中身がないアウトプットを量産してしまうように思います。

以前、「正解病」と言う記事を書いたことがあります。どんなときでも正解を求めるようになってしまう症状を私なりにまとめたものです。

顧客の状況をしっかり把握して、「であればこうした方がいい」と自分の頭で考えること。それこそが一番大事な価値だと思うんです。

「その大事な部分を、フレームワークを使ってショートカットしようとする発想自体が違うんじゃないか。顧客は、フレームワークを使って提案してくれるからコンサルにお金を払うわけじゃない。その会社の事業がより良くなるための具体的な提案をしてくれるからコンサルにお金を払うわけでしょ?」と、社内ではこういう会話をしたりしています。

誤解があると良くないので念のため補足をすると、もちろんフレームワークやビジネス上のセオリーをきちんとナレッジ化し、仕組み化し、正しく活用することは組織づくりで重要なことで、全否定しているわけではありません。

ただ、「考える」という最も重要な能力を鍛える前から、最初からフレームワークに飛びついて楽にアウトプットしようというのは、頭脳を売りにしていきたい私たちの目指す姿とは違う、ということです。これからコンサルシフトをしていく私たちには、「フレームワークを捨てる」というマインドセットが必要だと思っているということです。

先ほどフレームワークは使わないと言いましたが、「Who、What、Howが大事」といっ��た基本的な部分はもちろんちゃんと伝えます。「誰に、何を、どのように」を考えると、自然と戦略づくりに繋がりますから、基本的なところはしっかりと教えていきます。

「Who、What、How」だって、基本的なことですが突き詰めて考えるとかなり奥が深いですから。深掘りして考えることが非常に重要で、どこまで深掘りできるかが思考力の高低を決めるのだと思います。

基礎になる部分をしっかりと鍛えて、まずは強い思考の足腰をつくる。基礎になる部分というのは、お客様が何に困っているのか、お客様のお困りごとを解決するにはどのような手段が考えられるのか、それはなぜか、ということをちゃんと整理して考えられること。そして、それをできるだけ認識のずれなく他者に伝えられるということです。

基礎がしっかりしていれば、その上に個人のやりたいことを乗せていく。それがコンサルかもしれないし、営業かもしれない。人事や総務、クリエイターかもしれない。基礎さえしっかりしていれば、柔軟に方向性を変えることができます。一つのことをやり遂げることも大切ですが、状況に合わせて自分を変えられるというのも同じくらい大切だと思うので、ベイジの社員のみんなにはしっかりと基礎を教えていきたいと思っています。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

枌谷社長はSNSでフォロワーも多く有名ですが、時々、クリエイティブ業界などについてかなり鋭く問題提起した文章を書かれていることがあります。そこについて伺うと、「私の物言いが辛辣であればあるほど、実はあれは、過去の自分に向けて書いています。だからすごく具体的なんです」とのこと。 人は普通、うまくいっている何かを変えることは嫌ですし、怖いと思うのではないでしょうか。枌谷社長は、大胆な意思決定をする時に怖いというよりワクワク感の方が上回るし、そもそも一つの価値観に留まるのが好きではないとおっしゃっていました。だから、関わる人たちが頑なに今までのやり方を守ろう守ろうとしていると、もっと壊していいよ、と内心とても思っているそうです。 なぜそんなに前向きに自己否定やリセットができるんですか?と問うと、「だってそっちのほうが自分のことを好きになれそうだから(笑)」と照れ臭そうに話す姿が素敵でした。

2024.08.01 公開

2024.10.28 公開

2024.08.05 公開

2025.02.06 公開

2025.11.10 公開