2,000億円調達への挑戦───ショッピングAIエージェント『PLUG』で日本のEC市場を変革する、STRACT伊藤の構想。

2025.10.21 公開

2025.10.21 公開

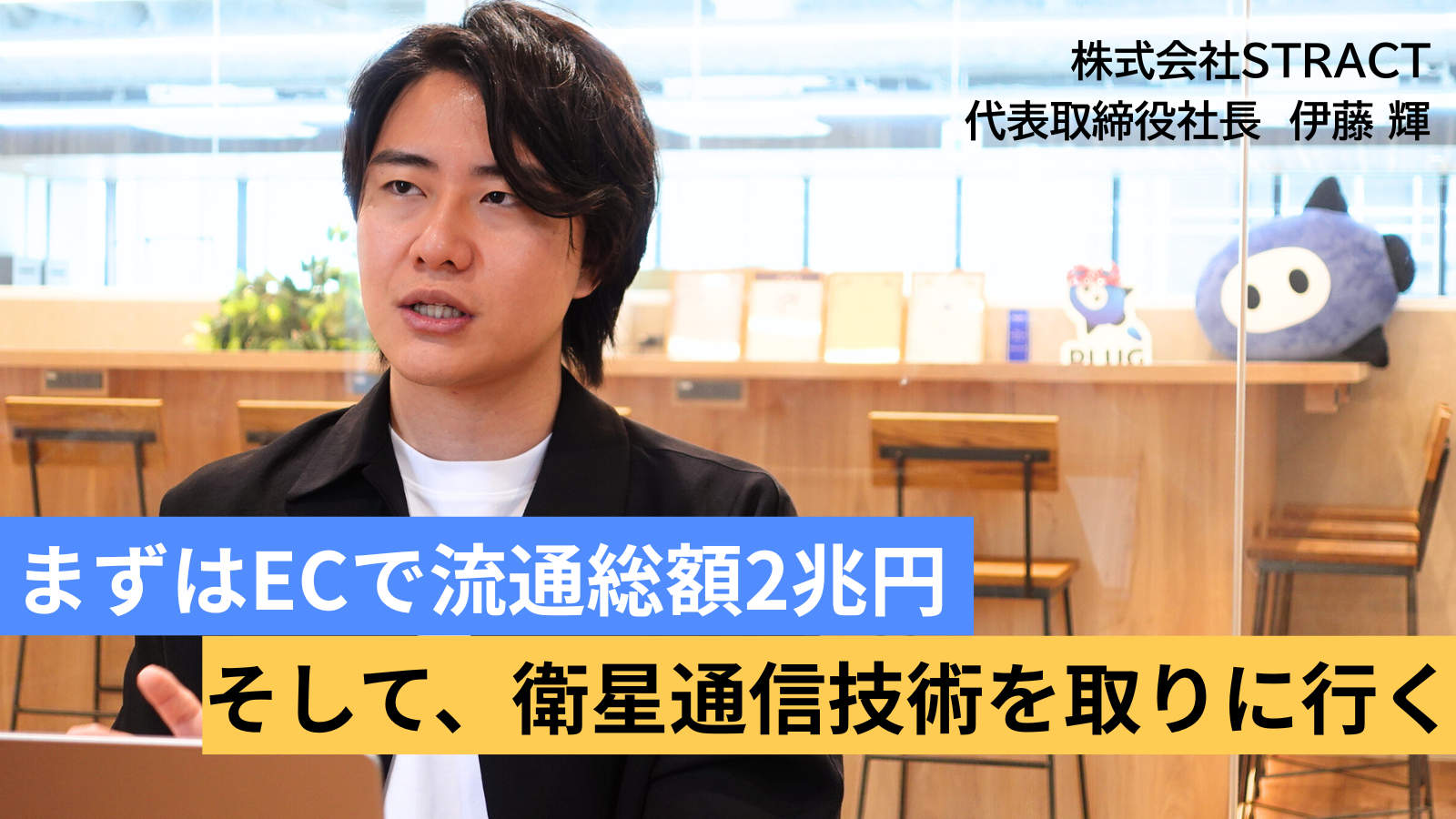

株式会社STRACT 代表取締役社長 伊藤 輝

設立:2017年

事業内容:スマートフォン向けアプリの企画・制作・運営

Headline Asia 共同代表パートナー

伊藤さんは幼い頃からエンジニアリングを始め、エジソンの伝記を暗記するほど読み込んできた生粋のエンジニア起業家です。世界を変えた多くの起業家の多くはエンジニア出身であり、その独自の発想で世の中をハックしてきました。STRACT��が開発するPLUGも“最先端のAI技術“と”枯れた技術の水平思考“の両方を兼ね備えたインタフェースの力でEコマースに更なるイノベーションを起こすことを期待しています!

日本国内のEコマース市場規模は20兆円を超え(※)、年々増加している。この巨大市場においては、価格比較サービスやAIエージェントといった新たな切り口での競争が激化している。そんな中、ブラウザ拡張機能を足掛かりに、巨大なEコマースの入り口を抑える戦略を推進しているのがスマートフォン向けショッピングAIエージェント『PLUG』を展開する株式会社STRACTだ。

ユーザー側のエージェントとして機能し、最適な購買体験を提案してくれる『PLUG』は、現在2,200以上のECサイトと提携し、アプリは200万ダウンロードを突破。月間のアクティブユーザーは80万人を誇る。しかし、そんな『PLUG』は、あくまでも同社のビジョンを実現するための手段のひとつだという。

同社が描く大きなビジョンと、ビジョン実現へのロードマップについて、株式会社STRACT伊藤さんにThinkD単独でじっくりお話を伺った。

(※)経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査」より

北海道出身で、動いているモノとか機械の仕組みが気になる子どもでした。一度気になると、自分で機械そのものを分解して「なぜそうなっているのか?」と中身を見にいくタイプでした。たとえば、台所にある量りだと、当然何かを乗せれば針が動きますよね。「重さは下向きの力なのに、針が左右に振れるのはなぜ?」と気になってしまい、ドライバーでバラバラに分解していました。元に戻せないから、よく怒られていたのですが、そういうことを小学校の低学年くらいから繰り返していました。

そこから電池をつなげて豆電球に電気がつくとか、電子回路みたいなものに興味を持つようになりました。当時は電子工作と呼ばれていたのですが、札幌にあるパーツショップに行き、駄菓子屋でお菓子を買う感覚でダイオードを買ったりしていました。

自分で電子回路を組んでみたいと思�ったときも、本で調べて、ユニバーサル基盤を買いに行き、はんだごてでつないでいきました。想定した通りに動くと「やった!」という感じで、どんどんのめり込んでいったんです。

結構高度なことができるようになってきて、マイコンに出会いました。小さなコンピューターに複雑な命令を打ち込むことで電子回路を整理するステージに突入したんですけど、そこからはさらにディープな方向に進んでいきました。それが小学校5年生くらいのことだと思います。

ただ、個人的にはコンプレックスに感じていて、まわりの友達には「工作が好き」と言えませんでした。みんな、サッカーとかゲームに熱中するころですから。図書館で本を読む授業があったときも、みんなはいわゆる普通の児童書を読んでいたのですが、私は電子工作の本が読みたかった。ただ、みんなにバレるのが恥ずかしいから。児童書のカバーを工作の本にかぶせて読むというようなことを当時やっていました。

そうですね。工作以外にも、折り紙とか、裁縫とか、手を動かして何かをつくることが好きだったので、ちょっとみんなとは好きの対象が違う感覚がありました。

パソコンに触れたのは小学校の高学年です。簡単な仕組みは本で調べれば理解できたので、すぐにホームページみたいなものをつくり始めました。当時流行っていたPerlという開発言語を使い、サンプルプログラムを見ながら電子掲示板をつくったのですが、それがクラスのみんなに広まったんです。

それまでは自分が使うものをつくっていたのですが、私がつくったものをほかの人が使うようになった。これは自分の中では革命的な出来事で、このときに初めて「プロダクトをつくる」という精神が身についたと思います。

モノづくり以外に、会計も趣味なんですよ。個人で商売をやっている家系で、母親も個人事業主だったので、昔から帳簿をつけるのを手伝っていました。私自身も18歳で個人事業主として登記をし、自分で複式帳簿を�つけていました。貸借対照表とか勉強するとおもしろくて、有価証券報告書を見るのも大好きでしたね。

大学生のときに音楽アプリをつくったのですが、それが600万ダウンロードくらいまで伸びて、すごく大きな収益を生んだんです。個人事業主だったので、税金がすごく高くなってしまい、税理士さんと相談した結果、「法人化したほうが良い」という結論に至りました。個人事業でのPLを引き継ぐ形で、2017年に登記し直したのが株式会社STRACTです。いまでこそ崇高なミッションやビジョンを掲げていますが、当時は税金対策で会社を立ち上げたというのが実際のところです。

音楽アプリがヒットして、個人事業主から法人になり、次に開発したのがデーティングアプリです。すでに同じようなアプリがありましたが、それでも開発に着手したのは「プロダクトとして面白いものをつくれば伸ばせるんじゃないか」と考えたからです。ただ、こだわってつくってみたものの、すぐに「これは広告ゲームだな」と思いました。言い換えると、広告に投資すれば、プロダクトのクオリティに関係なくKPIを伸ばせることに気づいたんです。

プロダクトをつくり、そのプロダクトを通してソリューションを提供することで価値を生む。これが私が実際にやりたいことでした。だから、マーケティングでたくさんのユーザーを集めて、ユーザー数の大小でサービスの価値にとても大きな影響がでる環境では、ずっとは続けられ��ないと思いました。そこで、スパッと事業売却し、改めて「自分は何がしたいのか」を考えたんです。

人生をかけてやりたいことは何かを考えたときに、まず最初に思ったのは、自分は奇跡のタイミングに生きているということです。

たとえば、人類の歴史って何十万年もありますが、この数百年で一気にいろんな革命が起きています。農業革命や産業革命があり、技術は進化し、生産性は急上昇しました。技術の進化の過程ではトランジスタができて、ICをつくり、AIが生まれ、情報革命が起きています。人類の歴史から考えると、もうわけがわからないようなすごい出来事が起きているわけです。

そんな時代にたまたま日本に生まれましたが、この国はとてもビジネスがやりやすいと思いました。島国なので外資が入りにくい。加えて、最近は元気がないと言われていますが、相対的に見ればまだまだ経済大国。つまり、プレイヤーは少ないけれど、経済規模は大きい。

情報革命が起きているタイミングで、日本という恵まれた環境に生まれて、「これだけ良い条件が揃っているのに大きなチャレンジをしないなんてあり得ない」と思いました。そこで、人生をかけて何にチャレンジするかを考えていったんです。

“8歳からプログラミングをしてきたし、大学ではユーザーインタフェースの研究をしてきた。ユーザーにとって使いやすいモノをつくり、技術を誰でも使える形に落とし込むことは大好きだし、強い関心とこだわりがある。この武器は絶対に活かしたい。

いま電気が誰でも簡単に使えるように、次世代のインフラになるような新しい技術を、誰もが使えるように社会実装するのが人生のミッションなんじゃないか? 自動運転など次世代のインフラ候補はいくつか考えられるけど、衛星通信からのリモートセンシングや衛星通信技術を活用したソフトウェアも候補に入るに違いない。じゃあ、衛星通信の技術を社会実装することを人生のミッションにしよう!”

こんな感じで方向性を整理していきました。そして、衛星通信技術を手にいれるにはどうすればいいかを考えると、相当の資金が必要になることがわかりました。たとえば、Tesla Motorsの電気自動車は、新しい技術を誰でも使える形にして社会に実装したひとつの例だと思いますが、数千億円の資金を調達しています。つまり、2,000億円ほどを現金で調達できなければ、自分がやりたいことができないとわかったんです。

2,000億円を調達する。しかも、それを10年で実現する。そのためにはどうすればい�いか、という具合にどんどんブレイクダウンしていきました。

10年で目標を達成するには、新たに何かを始めるのではなく、自分の得意分野で勝負した方が確実なので、武器はやはりインターネットやソフトウェアです。そして、2,000億円を調達するための手段は、借り入れじゃなく、新株発行で集めるほうがベターと判断しました。そして、上場して新株発行で2,000億円を集めるには、どれだけ低くても、5,000億円以上の時価総額をキープしておく必要があります。

そこで、インターネットやソフトウェアの会社で、時価総額5,000億円以上の上場企業がどれくらいあるのかを調べてみると、10数社ほどでした。私はそのなかの1社、カカクコム社に注目したんです。

カカクコム社は、有名な「価格.com」や「食べログ」などを提供し、Eコマースやインターネット広告市場で大きな存在感を出している会社です。すばらしい業績を残していますが、デバイスがパソコンからモバイルに移行し、大量のデータとAIが活用されるようになるなど、状況が変わってきていました。イ��ンターネット広告においても、当時は2024年にサードパーティー・クッキー廃止が予定されていたなど、市場環境に変化が起き始めていました。いろいろな変化があるため、たとえ後発だとしても、やり方次第ではマーケットを取りにいけるのではないかと思いました。

ちょうどそのころ、アメリカでは「Honey」というブラウザ拡張サービスの会社がPayPalに買収されました。ユーザーの購買データにはとても大きな価値があり、Eコマースの入口となるブラウザをおさえることが、この市場における強者の条件だと感じました。

そして、2021年のWWDC(※)で、iOSのデフォルトブラウザであるSafariにブラウザ拡張機能が解放されることが発表されたんです。

(※)WWDC:Apple社が毎年6月ごろに開催する開発者向けのカンファレンス。最新のOSやハードウェア技術などが発表される。

その発表を知ってから、日本で広く使われているSafariブラウザにおいて、Eコマースの入口をおさえにいくためのプロダクトづくりを始めました。ほかの業務を全部ストップし、すべてのリソースを開発に当てたんです。そして2021年11月にAppStoreに登場したのが『PLUG』のベータ版です。

『PLUG』は、あくまでも大きな目標を達成するための手段のひとつです。登りたいひとつの山の頂上には「10年後、衛星通信�技術を手にいれるために2,000億円調達する」という目標があります。頂上に到達するには、上場してEコマース市場で時価総額5,000億円を維持することが必要です。そして、Eコマース市場で勝負するためには、ブラウザ拡張機能を活用したプロダクトのリリースが必要だったんです。

『PLUG』はEコマースの入口から出口まで、具体的には商品を探すところから、購入して、レビューするところまで、すべての体験を完結することを目指したアプリです。Amazonや楽天、ほかにもいろんなECサイトがありますが、それらをすべて集約し、どのサイトで買うのが良いか、いくらで買うべきか、などをエージェントとしてサポートする。実現したいのは、そんな存在です。

いま、いろんなAIエージェントが出てきていると思います。AIに質問すると、いろんなところから情報を集めてきて、「あなたが知りたい情報はこれです」と教えてくれますよね。あのショッピング版をつくっているところです。

スマートフォンのブラウザで何かの商品を検索したら、たとえば1,000サイトから調べてきて「このサイトで買うのが一番お買い得です」と教えてくれる。見つけてきて教えてくれるだけじゃなくて、その後の決済も自動でやってくれるとか、そういう体験ができるアプリを目指しています。

プラットフォームをつくる場合、ユーザーと事業者をバランス良く増やしていくことが重要になります。「鶏が先か、卵が先か」じゃないですけど、ECサイトが少なければユーザーが集まらないですし、ユーザーが少なければECサイトは提携してくれないからです。

この難題を解決するために、ブラウザ拡張機能がポイントになります。『PLUG』のアプリをダウンロードして、この機能をONにすると、それ以降は自動で動き続けます。ですから、提携するECサイト数が少なかったとしても、わざわざアプリを削除する人は少ないのではないかと考えたんです。であれば、ユーザーにはそのままとどまってもらい、そのうちに提携サイトを集めてくる戦略にしたんです。このやり方で、いまでは2,200以上のECサイトと提携していますし、アプリは200万ダウンロードを突破しました。

2025年9月30日に��はAndroid版もリリースしました。価格比較やキャッシュバックといった既存の機能に加えて、友達招待機能も追加し、おトクな買い物体験をより多くの方に提供していきます。

金融や旅行といった、いわゆる「サービスEC」に分類されるものも対象になります。モノの売り買いだけじゃなく、申し込みが発生するものや取引と呼ばれるものはすべて『PLUG』で扱っていきます。

たとえば、今後展開を予定している『PLUG サジェスト』というサービスでは、ユーザーのクレジットカード情報などにも接続させてもらい、電気やガスといった公共料金の支払いについても最適な選択肢を提供していく予定です。

公共料金の支払いやサブスクの支払いって、細かな金額の確認をする人って少ないと思うんです。ましてや、他のサービスと比較する人はもっと少ないと思います。だから、AIで状況を把握して、他のサービスと比較したうえで、「こっちのほうがお得になりますよ」とか「このサブスクはほとんど使っていないので解約しても問題ないと思いますよ」と提案していくんです。

ユーザーに合う情報を集め、より良い選択肢があれば提案し、必要があれ��ば変更手続きなどもお手伝いする。商品の購入やサービスの申し込み・切り替えなど、「複数の情報の中から選んで決める」というプロセスを、『PLUG』がユーザー側のエージェントとして支援するイメージですね。

ECサイトにはレビューもついていますが、その情報も集約しています。レビューの中にはフェイクも多く含まれますが、AIで精査し「レビューはこうです」と提示しています。

なので、『PLUG』がユーザーに提供できる価値としては、まず「安さ」があります。経済的なムダを減らしたいのは万人のニーズだと思っていて、とてもわかりやすい価値です。次に「安心」です。安くて安心できるものを提供したいので、レビューの精査もしっかりと行ないます。最後に「簡単」です。情報を集めて比較したり、サービスを切り替えるときの面倒な作業は、AIに手伝ってもらいます。これらを通じて、より快適な購買体験を提供できると考えています。

一番は販管費の効率化だと思います。『PLUG』を介することで、サービスを届けたい人に向けてアピールできるからです。多くの人に対して広くアプローチをしなくても、「こういう人に買って欲しい。なぜならLTV(※)が高いから」と、狙ったターゲットに対してアプロ��ーチができるようになります。

(※)LTV:Life Time Valueの略。1人の顧客がサービスの利用から終了までに自社にもたらす利益の総額を表す指標のこと。

キャッシュバックやクーポンを出すことで特定のターゲットにアプローチできるように設計しているので、EC事業者のみなさんにとっては販管費を効率化できるようになることが一番のメリットだと思います。

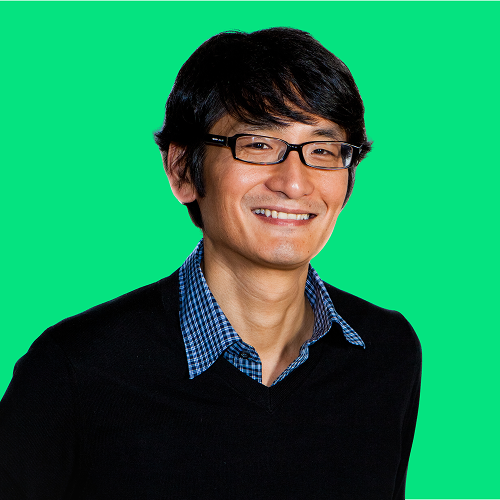

ちなみに、2025年10月リリースのEC事業者向けサービス『PLUG Commerce Gateway』では、事業者側が持つ商品データをAIで整理し、『PLUG』とスムーズなデータ連携が可能になります。提携サービスが増えるほど、事業者側には商品情報をつくったり在庫情報を更新するといった工数が発生していましたが、その課題を解決するサービスです。

「この通知を打ちたい。そうすればこれだけの売上になるから��」という声が、社内から出てくることはもちろんあります。私たちも事業会社なので、トップラインを伸ばすことは非常に重要です。ただ、そういうときはバリューに立ち戻るようにしています。

私たちはバリューのひとつに『Dogfooding.』を掲げています。簡単に言えば、「自分がユーザーの立場になったときに、不快に思うことは絶対にやらない」ということです。

私はもともとインタフェースの研究をしていたので、やっぱりユーザーに使ってもらうところにサービスの最大の価値があると思っているんです。使ってもらわないと意味がないですし、そのためにはユーザーが喜ぶこと、嫌がることを本気で考え続けなきゃいけないと思うんです。

であれば、仮に目先の売上にならなくても、ユーザーのことを考えてサービス運営をするべきで、その積み重ねが結局は将来の大きな山につながっていくんだと考えています。これは裏を返すと、とても大変なことであっても、目指している山につながるのであれば積極的にリスクを取ることでもあります。

そうですね。衛星通信技術を手に入れるために2,000億円の調達が必要で、そのためには時価総額5,000億円を維持できる会社にしたいというのは先ほどお伝えした通りです。

私たちの事業は、小売や広告に分類されますが、これらはインターネットによって大きく発展した産業だと考えています。

医療や建設、不動産など、さまざまな産業がありますが、たとえばインターネットによってお医者さんのレベルが急激に進化したわけではないですよね。市場規模が大きくなったわけでもありません。しかし、小売と広告だけは、インターネットによって大きく伸びているんです。

SaaSという領域がありますが、その規模はだいたい6,000億円くらいと言われています。Eコマース市場は1年で約1.3兆円成長しています。つまり、毎年SaaS全体の市場規模の2倍以上大きくなっているんです。インターネット広告も4年で1.5倍ほどに成長していて、テレビなどの広告市場を凌駕し始めています。何が言いたいかというと、私たちは、小売や広告といった成長中のマーケットを主戦場にしているということです。

Eコマースだけでも26兆円ほどの市場規模があります。そのうち、Amazonが7兆円、楽��天が5兆円だと言われています。そんな市場で、私たちは10年後に流通総額を2兆円にしたいと考えています。Eコマース分野で1位を目指します!というのではなく、いま26兆円の市場規模があり、1年で1.3兆円成長すると言われているマーケットで、10年後に2兆円に到達したいということです。

流通総額を2兆円にできれば、提携するECサイトからいただく手数料が10%なので、見込まれる売上は2,000億円。そこまで原価がかからないビジネスモデルですから、売上の30%が利益になります。すると純利益は600億円です。

PERという企業の株価収益率を表す指標があるのですが、Eコマースの上場企業はPERが大体20〜30倍だと言われています。これを当てはめると、600億円の純利益があれば、私たちの時価総額は1.2兆円〜1.8兆円の計算になるんです。

2,000億円を調達するために、5,000億円の時価総額を維持したい。この目標に対して、さすがに1.2兆円の時価総額があれば達成できそうですよね。しかも、これが成長するかわからない市場ではなく、実際にいま成長している市場での試算ですから、けっこう現実的だと考えています。

プロダクトをつくり、おかげさまでユーザ�ーと提携事業者は順調に伸びています。次に目指すのは上場です。小さく投資しても大きな成果につながりにくいので、リスクを取ってエクイティ・ファイナンス(※)で大きく資金調達をして、それを投資に使い、大きく上場したいと考えています。

(※)エクイティ・ファイナンス:株式を発行して資金を調達する方法。特徴は、原則として返済義務がないこと。

エクイティ・ファイナンスでの資金調達は過去に一度試しているんです。それは『PLUG』のベータ版をリリースした後のタイミングでした。当時、蓄えてきたキャッシュは『PLUG』の立ち上げなどに投入していて、一時的に債務超過の状態になっていました。

そこで、日本最大級のスタートアップ・ピッチイベントである「IVS LAUNCHPAD」に出場して、初めての資金調達をしようと考えたんです。

LAUNCHPADは、普通なら資金調達済みのスタートアップがさらなるステップアップをするために登壇することが多く、資金調達をしたことがない当時の私たちのような会社は珍しかったと思います。個人的には、高校生のころからLAUNCHPADのファンだったので、出場が決まったときはとても興奮したことを覚えています。

私たちが出場したのは、2022年7月に開催された「IVS2022 LAUNCHPAD NAHA」で、結果的に登壇したその日に投資を受��けることが決まりました。それ以来、私たちのミッションに共感してくださる方々から投資をいただくことができ、いまでは累計の調達額は14億円以上になります。上場に向けて大きく飛躍できるように、今後も積極的に資金調達していこうと思っています。

課題はいろいろありますが、いまは採用だと考えています。調達をしたお金で事業を伸ばす必要がありますから、限りあるリソースと時間のなかで最大の成果を出そうとすると、採用が非常に重要です。

なかでも、ポイントになるのがエンジニアです。AIにはしっかりと投資をしていて、開発現場でも活用していますし、プロダクトにも組み込んでいます。そんなAI時代のエンジニアには、ふたつの要件があると考えています。

私はそれを「入口と出口」と表現しています。入口は、AIに対して適切な指示が出せることです。要件定義であったり、プロンプトと呼ばれるものをちゃんと設計してつくることができるかどうか。そして、出口は、AIが出力したコードの品質を保証できること。レビューを行ない、必要があれば修正をしてデプロイメントまで責任を持てるかどうかです。

こういうエンジニアを、私たちは『シニアソフトウェアエンジニア』と呼んでいます。中間のコードを書くことはAIに任せているので、入口と出口に責任を持てるエンジニアを増やしていきたい考えです。

さらにもうひとつ上のレイヤーも募集しています。『シニアプロダクトエンジニア』と呼んでいるポジションです。シニアソフトウェアエンジニアに入口と出口を求めるのと同様に、シニアプロダクトエンジニアにもいくつか要件があります。

まずは、当たり前ですがドメインの知識です。Eコマースのことが全然わからないのにプロダクトをつくるのは難しいので、Eコマース領域について知見があることは必須です。

次にプロダクトセンス。これは、製品の良し悪しを瞬時に判断できるかどうかで、非常に重視しているポイントです。何か課題があったときに「こうすれば解決できるんじゃないか」というプランをすぐに出せること。さらにその精度が高いこと。これができる人を、私は「プロダクトセンスがある人」と定義しています。

なぜ重視しているかというと、ソフトウェア製品はリリースした後でもアップデートできるからです。世の中の製品のほとんどは、出荷した時に最高のクオリテ�ィが求められるのに対し、ソフトウェア製品はインターネット経由でアップデートができます。ユーザーの意見などを取り入れながら、PDCAを回して改善ができる。

私たちは限られた時間のなかで最大の成果を出したいので、改善できる回数には限りがあります。改善のためにプランAを試したけどダメだった。プランBでもダメだった。プランCで仮説が当たり、改善できたとしますよね。これが普通だとすると、センスがある人は最初からプランCが出せるんです。つまり、少ない回数と短い時間で、製品のクオリティを引き上げることができる。

センスを身につけるには経験を積む必要があると思っています。プロダクトを愛し、自分で使い込んで、「なぜこんなに素敵なんだろう?」とか「この部分がたまらなく好きなんだけど、どうしてそう感じるんだろう?」とひたすら考え続ける。そして、自分なりの解釈を持つ。そういう経験をたくさんしている人には、すぐれたプロダクトセンスが宿ると思います。

あとは、仮説検証の能力ですね。これは自分でプロダクトの改善ができることと言い換えられるかもしれません。一般的な会社だと、ソフトウェアエンジニアは自分でプロダクトを改善する機会が意外と少ないんで��す。問題点や課題はグロースハッカーみたいな役割の人が調べて、改善する場合はPdMに依頼します。PdMは要件を確認して、エンジニアに渡すという具合です。役割分担ができているかもしれませんが、個人的にはすごく時間がかかるなと感じています。

自分でデータを分析し、自分で改善点を見つけて、その場でコードを書いて、レビューして、マージする。全部自分でやってしまえば、1日で終わります。時間をかけて良いものをつくるといったマインドでは遅いんです。私たちはスタートアップなので、大変なことや難しいことに挑戦し、それを突破していくことが求められていると思っています。

具体例を出すのは難しいですね。前提として、最低年収2,000万円で考えているので、そもそもの対象者は少ないと思っています。

その上で、バランスを重視したいです。ドメイン知識やプロダクトセンス、仮説検証能力など、いくつか要件を挙げましたが、それらのバランスが良いこと。「何かひとつはゼロです」は厳しいですが、「すべて平均以上で、この要件については100に近いです」みたいなイメージです。

別の観点だと、シニアプロダクトエンジニアはPdMに近いと思っているので、「エンジニアをやりながらPdMをやっています」という方や「エンジニアのバックボーンがあり、いまはPdMをしています」という方はイメージに近いですね。

ある程度強いプロダクトがあり、成熟した事業をお持ちの会社には、このような方がいらっしゃるのではないかと想定しています。

いまは本当に少数精鋭でやっていて、フルタイムのエンジニア社員は自分も含めて4名です。それを10名、30名へと増やしていきたいと考えています。

会社としては、出社は週一回で良いルールにしていますが、いまは全員が毎日出社しています。自分たちの意思でそうしているみたいです。

難しいプロダクトを高速でつくろうとしているので、少しのコミュニケーションロスがあると仕事の能率が大きく欠損するんです。だから、現場にきて、何かあればクイックにコミュニケーションを取りたい。そのためには相手の状況がわかったほうがいい。だから出社するという感じです。

いわゆるCOOのポジションは、採用に向けて動いています。会社はまだ20人に届かない規模で、小さい組織でがんばっていますが、これから30人とか50人とか、大きくしていくことを考えると、全体をまとめて引っ張っていける存在が欠かせないと思っているからです。

「ヒト・モノ・カネ」みたいな観点で言えば、私は「モノ」の責任を引き受ける役割だと自己認識しています。あとは代表として、大きなビジョンを描くことです。世の中をもっともっと良くするために、魅力的なビジョンを掲げ、その実現のためにどんなプロダクトで価値提供していくのか。その部分を担うのが私の役割です。

「カネ」の部分は、もう一人の取締役である大川が担ってくれています。会社としてやりたいこと・やるべきことと、会社が使えるお金の両方を見ながら、ときにはアクセルを踏み、ときにはブレーキをかけてくれるんです。私は「やりたいことは今日すぐにやりたい」というタイプなのですが、彼は「現実的には難しいと思うよ」であったり、「やるとするならこの順番が良いんじゃない」とバランスを取ってくれます。

これまでは2人が中心になってなんとか事業を大きくしてきました。でも、今後の成長を考えると「ヒト」の部分に責任を持ってくれる方を採用したいんです。基本的には、いまはレベルの高いプレイヤーが集まっている会社だと思っているのですが、これからは違うはずです。いま以上に各自の気持ちや状況を踏まえた経営が重要になると思いますし、チームづくりや組織間の連携もクオリティを上げていく必要があるはずです。

個人的には、採用や定着においてとても苦労しました。私が未熟だったからなのですが、組織がまったく育たない時期があったんです。これまで1人で全部やってきたので、チームワークとか他の人の成長に期待することとか、本当に下手くそで、なんとか採用したけどすぐに辞めてしまうということが続いたんです。

他者への期待値が高かったんですよね。自分と同じようにできるはずと、勝手に思い込んでしまい、期待するラインに到達していないと裏切られた気持ちになっていたんです。いま思うと、本当にどうしようもないなと恥ずかしくなるのですが、、、。そこから反省して、少しずつですが改善できるように努力して、やっと「ちょっとはマシになってきたかな」という感じで。経営者としては人を見立てる部分を磨けるように引き続きがんばりつつ、自分が得意とする分野で会社の成長に貢献したいと思っています。

なので、会社�をさらに発展させるために、私や大川と一緒になって会社の成長にコミットし、それを現場に浸透させて、みんなのベクトルを揃える。そんな役割を任せられる方を採用したいと考えています。

ビジョンを語ることですね。『PLUG』のイメージがあるからEコマースの会社だと思っている方もいるのですが、私は「技術を社会実装する会社」とか「技術を民主化する会社」だと言っています。

これはそのまま会社のミッションになっているのですが、やっぱりやりたいことは『インタフェースの力で、テクノロジーの恩恵をすべての人へ』なのです。ユーザーと技術が接する部分を最適化することで、専門的で高度な技術を誰でも簡単に使える状態に変換する。そういう存在になりたいんです。

たとえば電気とか電流。モノを動かすために交流電流というものがあるのですが、誰でも使えるのはコンセントがあるからです。コンセントというインタフェースがあるから、今日買ってきた電化製品を、家ですぐに使うことができます。

私たちは衛星通信技術を活用したいと考えていますが、これは自分たちで衛星を打ち上げたいわけではなく、衛星からの電波を使ったソリューションをつくりたいからなんです。衛星からのリモートセンシングができるようになり、そのデータを受け取れるようになれば、世の中は本当に便利になると思います。

とても精密に位置情報を把握できますから、たとえば落とし物をしたときに、どこにあるかがすぐわかるとか、そういうアプリをつくることができるんです。農業用のトラクターも、GPSで正確に位置情報を取得して高いレベルで自動化できると思いますし、漁業であれば海洋の動きを分析して魚の群れを見つけることができます。雲の動きを分析すれば、天候災害や異常気象の予測精度が高まるかもしれません。

ほかにも、VRやARで世界中どこにでも行けるようになったりするとおもしろいですよね。あくまでバーチャルですが、リアルタイムで座標軸を取得して、その地点の情報をゴーグルの中で再現するみたいな。外国の友人に会いにいくこともできるかもしれませんし、これまでにない魅力的なサービスが生まれる可能性があると思います。

なので、採用のときは、素晴らしい技術を変換して日々の暮らしをより便利にする会社です、とアピールしています。「技術を誰でも使える形にしたい」というコアな考えは、これからもずっとブレないと思いますね。

ちょっと語弊があるかもしれないのですが、私は誰かのために仕事をしているわけではなく、最終的には自己満足だと思っています。「技術で世の中を便利にしたい」と言いましたが、本当のところは世の中が良くなっていく様子を自分の人生のエンタメとして楽しみたいからです。

であるならば、想像できる最高のエンタメを経験したい。私の場合はたまたまインタフェースでしたが、「世界で一番おいしいパンケーキをつくりたい」でも全然良いんです。大事なのは、極上のエンタメを経験するチャンスは誰にでもあって、挑戦するかしないかだけ。自己満足でいいから、自分にとっての最高のエンタメを手に入れるために挑戦してみる。みんながそういうマインドであるべきだ、というのが私の考えです。

あと、気持ちが熱くなるものにたくさん触れることを強くおすすめしたいです。私の場合は、尊敬するトーマス・エジソンの伝記を読むことです。偉大な発明家であると同時に、ゼネラル・エレクトリック社という素晴らしい会社の創業者です。当時の話を読むと強く刺激をもらいますし、一方で、案外普通のことに悩ん��だりしていて、歴史的な偉人を身近に感じることができたりします。すると、「自分にもできるかもしれない」と思えて、がんばれるんです。あとは日曜劇場のドラマ。見ていると気持ちがたぎって、「明日からまたがんばるぞ!」とテンションがあがります。

自分を高めてくれるものとか、前向きな気持ちにしてくれるものがあると思うので、そういうものにたくさん触れまくる。そうすることで、自分で自分をマインドコントロールするのがおすすめです(笑)。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

お話を伺って思ったのは、幼少期の好奇心の連続が現在の強みにつながっていること。何かに深く興味を持ち、没頭する。その大切さを改めて認識すると同時に、「そういう機会が徐々に減っていないだろうか?」と自問する機会となりました。 そもそも、このThinkDは、 ”Think different”をキーワードにしたメディアです。他の人とは少し違うかもしれないけれど、自分が信じた道を突き進み、世の中を変える。そのような人や企業にフォーカスしています。伊藤様からは、まさにそんな人生を歩んでいらっしゃる印象を受けました。 またインタビューでは、以前組織づくりに失敗した過去を語ってくださいました。こうしたご経験は若いうちであればあるほど将来の糧になるはず。既に勢いがありますが、いまの戦略が実現できれば、今後日本を代表する1社になるであろうポテンシャルをとても感じました。

2025.10.09 公開

2024.12.18 公開

2024.12.23 公開