1兆円分の課題を探していた大平が出逢ったのは、「企業の買い物」に潜む深く大きなペイン。巨大なレガシー領域で、当たり前の刷新に挑む。

2024.12.23 公開

2024.12.23 公開

株式会社Leaner Technologies 代表取締役CEO 大平 裕介

設立:2019年

事業内容:調達・購買部門向けクラウドサービス「Leaner」の開発・提供

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 パートナー

Leanerは、巨大なDX機会、解約率ほぼゼロのプロダクト、圧倒的に優秀なチーム、と大飛躍に向けて素晴らしい素地が整っていますが、敢えて1つ特徴を挙げるなら、とにかく「熱い」会社です。100人前後のチーム全員がコトに向かっており、その溢れんばかりの熱い想いが周りの人たちに伝わってどんどんLeanerファンが拡大していっています。そのマグマの中心地にいる大平さんのトークは読んでいる人の胸に火を灯すことでしょう!

小さい頃は、��プラモデルや乗り物が好きな子どもでした。乗り物の中でも飛行機が大好きで、本気でパイロットになりたいと考えていました。日本だと、パイロットの免許を取るのが難しくて、1日でも早く飛行機を操縦したいと思っていたので、大学を休学してアメリカに行きました。アリゾナの大学に編入して、朝は飛行機の操縦、昼は勉強、夜は友人とお酒を飲みながらいろんな話をするという生活でした。

それまではずっと「パイロットになりたい」という夢のためにがんばってきたんですけど、いざやってみると、イメージと現実は違っていました。飛行機の操縦には非常に厳しいルールや規則があって、定められている手順をしっかりと守れることが何よりも大切。いま思うと当たり前のことなんですが、個人の考えで試行錯誤するなんてあり得ない世界でした。試行錯誤するということは、結果的に危険を伴いますから。

飛行機を操縦したいという部分ばかりに目が行っていて、操縦するためにはいろんな決まりを守らなければいけないということが見えていなかったんです。飛行機は変わらず大好きですし、パイロットの仕事は純粋に憧れの対象なのですが、もしパイロットになったら同じような仕事が40年以上も続くのか、、、と考えるとリアリティが感じられなくなりました。

素晴らしい仕事ですが、いろいろ試してみるのが好きな性格の私には合っていないと思いました。

田舎の大学だったので、シリコンバレーでインターンするのも難しいし、とはいえ大学にはまだあと1年くらいいる。「何をしようかな」と考えていたときに、ルームメイトと「メディアやサービスをつくってみない?」という話になりました。僕はもともとシステムデザイン工学を学んでいたので、自分でコードが書けることもあり、「じゃあやってみよう」ということでサービスづくりを始めたんです。いま思えば、あれがスタートアップというものに触れた最初の体験だったのかもしれません。

アメリカの大学を卒業して日本の大学に戻ってきてからも、「自分で会社をやろうかな」と考えていました。ありがたいことに、身近にスタートアップで働く先輩がいて、「こういうコードを書いてみたら?」とか「このコミュニティがおもしろいらしいよ」とアドバイスをくれました。

大学の最後のほうは、コミュニティで知り合った人たちとアイデア交換しながら、なんちゃってスタートアップじゃないですけど、自分たちで会社やサービスを立ち上げたりしていました。新卒採用の支援をする会社で、一生懸命サービスをつくって、お客様のためにやっていたんですが、なかなかスケールしなくて。鳴かず飛ばずでしたね。

大学の友達からは「がんばってるよね、すごいね」とチヤホヤされたんですが、実際のサービスは大きくならなかった。世の中からすれば「あってもなくても一緒」という評価がされたような気がして、個人的にはめちゃくちゃがんばっていたこともあったのですごく悔しかったです。

どうせ全力で仕事をするんだったら、「世の中から必要とされる仕事がしたい」「日本を支えるような仕事がしたい」という気持ちだけは強く持ち続けていました。そんな僕に、ある先輩が教えてくれたんです。

「日本を支えているのは、誰もが知っているような超大手企業だけじゃない。世間では有名な大手企業や、ユニコーン企業とかにスポットが当たることが多いけれど、一般的な知名度はなく知られていないが、売上1兆円規模の会社はたくさんある。そういった会社が縁の下で日本を支えてくれているんだ」という話でした。その先輩はご自身で起業してバリバリ仕事をしている方で、僕からはキラキラした存在だったのですが、「自分たちもまだまだだから、ここを目指されても困るよ。もっと知っておくべき会社がたくさんあるぞ」みた�いなことを言われたんです。

それまではBtoCの領域でビジネスを考えていたのですが、視座を上げなきゃダメだと思いました。もっと大きな課題はないか。世の中全体が困っていることで、1兆円分の悩みはないか。「本当に困っていてしょうがない」という根深くて大きなペインを見つける必要があると考えたんです。

それに、新卒採用の支援をしていたときのお客様のなかにA.T. カーニーがあったのですが、代表からは「日本の大半の企業はBtoBで、君はマーケットのごく一部しかまだ知らない。将来的に起業するのかもしれないけど、日本を支える仕事がしたいのなら影響力のある1兆円企業の社長が何に悩んでいるのかを知ることから始めたら良いんじゃないの?」とアドバイスをもらいました。

個人的に「確かに」と思いましたし、僕のような若輩者が大企業の社長から悩みを聞けるチャンスはなかなかないと考えて、新卒でA.T. カーニーに入社したんです。

主に調達の改革や事業戦略策定などを担当していました。大企業の社長とやり取りをしていると、当たり前ですがいろんなアジェンダを持っていることがわかりました。営業改革や利益率の改善、中期経営計画の策定、経理業務のデジタル化、AIの活用など、本当にいろいろです。そして、たくさんのアジェンダのなかで最も抜本的に改善すべきだと思ったのが、いま僕たちがやっている調達の領域のデジタル化です。

調達というのは、簡単に言えば「企業の買い物」なのですが、日本ではこの領域のデジタル化が圧倒的に遅れています。どの企業も買い物をするので広く共通している悩みでありながら、まったく改善が進んでいなかったんです。グローバルで見ると他の国に遅れをとっていて、これでは競争に勝つのは難しいと思いました。そこで、調達のスタンダードを刷新することをミッションに掲げて、自分で会社を立ち上げることにしたんです。

僕の中では明確な理由がありまして、一言��でいうと「コストが合わない」からです。コンサルティングサービスは付加価値も高いのですが、単純に価格だけをみると、やはりなかなか高いんですよ。これは良いことでもあると思っているのですが、A.T. カーニーのようなプロフェッショナルファームの場合は、少なくとも数千万円、ときには数億円のお金をいただいて、経営を抜本的に変えていくんです。

一方で僕たちがやろうとしているのは、「企業の買い物」を良くしていくことです。日常的にやっている買い物のために数億円を支払う会社って、とても少ないと思います。そのため、コンサルティングファームからは独立した状態で調達領域のデジタル化にチャレンジする。そうすることで、多くの企業が僕たちのサービスを利用しやすいはずですし、裾野が広がって結果的に大きなインパクトが出せると考えたんです。

ちなみに、A.T. カーニーにいたときも「調達の詳細がわからないから見える化したい」という相談をもらうことがありました。けっこう根が深い話で、なぜか調達の領域はデジタル化から取り残されていて、アナログなやり方がずっと続いている会社が多いんです。なので、「ムダをなくすためにも、まずは見える化したい」という要望が出てくるんです。

そういう声があったときに、1日に何十万円もかかるプロフェッショナルファームのコンサルタントが何をやるかというと、お客様の社内にある見積書や発注書の内容をPCでエクセルに打ち込むんです。アルバイトさんやパートさんにも手伝ってもらいながら、エクセルに打ち込んで集計するというのを一生懸命やるのですが、高いコンサルフィーを支払っていただいているのに、あまりにもアナログなので、費用対効果がよくないと思いませんか?

グローバルで見ると、企業の買い物の詳細はデータ化されていることが当たり前です。でも日本は一生懸命エクセルに打ち込むことからはじめないといけない。でも、これが現実なんです。こんな状態で、各社が世界との勝負に勝とうとしても難しいんですよね。おそらく、どこかの誰かがいつかどうにかするだろうとみんなが思っていて、何十年もそのままになっていたんだと思います。

多くの企業が困っているこの課題に対して、誰かが変えてくれるのを待つか、自分たちで変えにいくか。A.T. カーニーにいたときからこういうことを考えていて、僕は後者を選んだんです。

そうです。そし�て、この「Leaner Technologies」という社名にも、実は僕なりの覚悟があるんです。

先ほどもお伝えしたとおり、コンサルティングってとても大きな投資をしていただくので、コネクションがある人間が独立すれば、一定儲かりますし、高い利益率も狙えます。ただし、僕は日本を支えるような会社にしたいと思っていたので、多くの企業を支援したいと考えていました。そして、調達の領域で支援をするには、企業の買い物のデータを見える化したりするためにテクノロジーを使うことが前提になると考えたんです。

加えて、創業したばかりのころは特に売上をあげることが重要ですから、「コンサルティングをすれば儲かる」という誘惑もあります。ただし、その誘惑に負けず、たくさんの企業を支援するためにも、社名にあえて「Technologies」を入れることにしました。

「Technologies」をつけると、「この会社はコンサルティングはやらないんだな」というのが伝わるじゃないですか。僕らはソフトウェアの会社で、コンサルティングをするわけではない。「テクノロジーで調達のスタンダードを刷新する」というミッションに従順でいるために、わざわざ社名に「Technologies」をつけたんです。

万が一、会社の調子が悪くて、本当に売上がヤバイというときには、最後の最後の切り札としてコンサルティングをやるかも��しれないという気持ちはほんの少しだけありましたが、 僕としては自分の覚悟を社名に込めたつもりです。これは社内でもみんなにあまり言っていないので、知らない人も多いかもしれません(笑)。

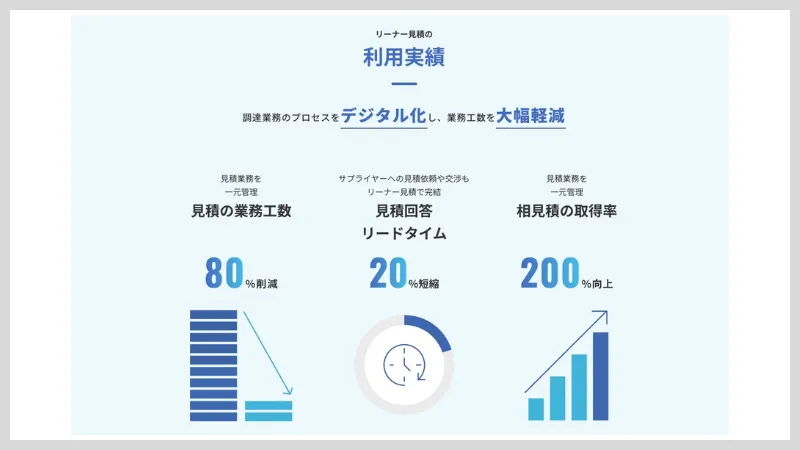

簡単に言うと、「リーナー見積」は見積業務を電子化するサービスで、「リーナー購買」は発注業務を電子化するサービスです。ただ、対外的にはあまり言ってないのですが、創業期は全然違うサービスでした。

最初のプロダクトは、支出分析ができるサービスだったんです。個人向けにも、ICカードやクレジットカードと連携して、月間で何にいくら使ったのか支出の内訳をダッシュボードで見える化してくれるサービスがあると思いますが、その法人版になります。

結論からお伝えすると、めちゃくちゃ売れました。お客様としても状況把握できていないことに課題を感じていたんだと思います。「見える化したいからそのサービスを買います!」という具合に、たくさんの企業様に受け入れてもらいました。

これによって売上をつくることができたし、資金調達もできました。ICC(※)でもこのプロダクトで優勝できましたし、会社の立ち上がりを支えてくれたプロダクトでした。

(※ICC=「Industry Co-Creation」の略で「ともに学び、ともに産業を創る」ことを目的にした経営者・経営幹部のためのコミュニティ型カンファレンス。同社は2020年にコストを見える化する「Leaner」で優勝した)

ただ、僕たちはこのプロダクトを引っ込める判断をします。ICCで優勝したプロダクトを取り下げたのは僕たちぐらいかもしれません(笑)。

投資家に相談したときも「伸びているのになぜ?」という感じで最初は反対されました。でも、僕たちの中にはこのプロダクトを引っ込めなきゃいけない明確な理由があったんです。

と言うのも、お客様のところに納品に行くと、コストを見える化するためのサービスなので、データをまずはいただく必要があるんです。しかし、お客様からは「紙で管理しているのでデータはありません」と言われることがほとんどでした。詳しく話を聞くと、見積書も発注書も納品書も、すべて紙でのやり取りで、しかもそれぞれがバラバラに管理されている。そういうお客様がほとんどだということがわかったんです。

データを入れて、処理して、内訳を見える化できるのに、肝心のデータがないんですよ。見える化するためには、元になるデータをすべて打ち込まないといけなくて、「これは無理だ」ということになりました。

「調達のスタンダードを刷新し続ける」というのが僕たちのミッションですが、このままでは日本中の会社がこのプロダクトを使うために紙で管理している情報を打ち込み続けることが当たり前になってしまいます。そんな世界はまったく想像できませんでしたし、そもそもそんな世界にしたかったわけではありません。

正直なところ、そう思っていました。データ化されていなくても、どこか決まったところに一元管理されているだろうと考えていました。�言ってしまえば、僕たちがお客様のことをちゃんと理解していなかったということになります。A.T. カーニーの時のお客様は大企業が多かったので、何かしらの形でデータにされていたのですが、大半の会社の常識は違っていました。

情報がまとまっている会社は、大きなお金を投資して、基幹システムで管理しているところが多かった。そんな巨額の投資をする余力のない企業様はたくさんいますし、むしろそれが大多数ということだったんです。

そのため、すぐにピボットする判断をしました。社内では「山の登り方を変える」という話をして、方針を転換したんです。最終的に目指すところは変えません。でも、企業が買い物をするときのプロセスから電子化しないことには話にならない。そこから、「リーナー見積」や「リーナー購買」の開発を進めていきました。

このふたつが完成し、やっと買い物のデータができたので、将来はダッシュボードで内訳を見える化するサービスのリベンジ戦を進めたいと考えています。

事業という観点だけで言えば、売れればOKという考え方もあります。ただ、個人的には「これこれ!こういうのが欲しかったんだよね」とお客様に感動してもらえるものを提供したかったんです。そうしないと、たくさんの企業が使ってくれる日本を支えるようなサービスにならないと思っていたので。

ちなみに、ダッシュボードで見える化するプロダクトも売れましたが、ピボットしたあとにローンチした「リーナー見積」のほうが売れていますし、事業の規模は前年比で5倍とかのペースでどんどん大きくなっています。目指すべきゴールは変えず、ゴールに到達するまでの登り方を変えたのは間違ってなかったと思います。

簡単に言えば、お客様がいまつくっている製品や提供しているサービスのクオリティを、今後も維持できるようになります。これは、調達という「企業の買い物」が非常に専門性が高く、代替しにくいことが影響しています。

僕たちのお客様は幅広くて、完成車メーカーや建築部材メーカー、食品メーカーといった製造業はもちろん、商社や小売、ホテルやリゾートの�会社もあります。いろんなサプライヤーさんからモノを買って、付加価値をつけて販売している企業様です。

そんな企業様の社内には調達部という部署があり、そこがどういう商品を、いくらで、どれくらい買うかを決めています。調達部の仕事はとても専門性が高くて、ベテランの職人芸のような側面があります。

たとえば完成車メーカーの調達部の方がハンドルという部材を購入する場合は、ハンドルを製造するための部品の内訳や製造工程ごとの人件費などの項目がたくさんあります。すべてを合計して「ハンドルひとつ⚪︎⚪︎円」という見積になります。

調達部のベテランの方は、その見積の金額を見て、「この部品はもう少し安くできるな」とか「この工程の人件費は高いな」ということがわかるんです。その上で、「この切削工程を省略しても最終品質には影響しないので、もう少し価格をおさえてください」みたいな交渉をサプライヤーさんと行ないます。見積業務が電子化されることで、ベテランの方が持っている相場感や数字を見るときの注意点など、さまざまなノウハウがデータとして記録されるようになります。

これが実現すれば、たとえば新しい新人の方が調達部に入っても、過去のやり取りから学ぶことができます。「相場に比べてここが高いぞ」とか「これまでにこういう理由でこんな交渉をしていたのか」といったことがわかるからです。その結果、調達に関するノウハウの属人化を防ぐことができ、組織としての持続性が担保されるようになります。つまり、製品やサービスのクオリティを維持できるようになるんです。

もうひとつ、僕たちのお客様の中のホテルを例にすると、料理で使う野菜の調達が上手な方がいたとしますよね。仮にその人が辞めてしまったら、仕入れる野菜の質が一時的かもしれませんが下がります。すると、ホテルのレストランに並ぶ食事の質が下がり、サービスのクオリティが下がってしまうんです。

人口がどんどん減っていく日本において、調達のような専門的な業務のノウハウを新しい世代に引き継いでいくことは、多くの会社で中期の経営課題になっています。高齢で退職されるような方と同じだけの経験をお持ちの方をすぐに採用するのは非常に難しいからです。

企業側にもその自覚があるので、僕たちのプロダクトを通じて業務の効率化はもちろん、ノウハウの見える化や共有、次の世代への引き継ぎができるようになり、経営上のリスクを軽減できるようになるんです。

依頼に回答するときのフォーマットについては、「リーナー見積」の中に複数のテンプレートがあります。お客様はそのうちのひとつを使って、「この形式で回答をお願いします」と見積依頼をするスキームです。

前提として、サプライヤーさんにとっては、依頼主が望む形式で見積を出すのは一般的なことです。そのため、やり取りしている調達部の方が「リーナー見積」を使うようになったからといって、サプライヤーさん側の業務プロセスを変えなければいけないとかはほとんどありません。

お客様とサプライヤーさんは「リーナー見積」の中のチャット機能でやり取りができ、そのログも残ります。電話やメールでやり取りを行なうと情報が散らばるのでまとめるのが大変ですが、一元化されるため、お互いのコミュニケーションコストを下げることができます。

あとはくり返しになってしまいますが、ログが残るのでやり取りのプロセスが見える化されることが大きいですね。見積の回答結果を並べて、「価格が安いのでA社にします」というのは誰でもわかるじゃないですか。買うか買わないかの意思決定をする側からすれば、価格も大切ですが、どういうやり取りをしたかが重要なんです。

サプライヤーさんとどのような交渉をしたのか。どういう経緯でその価格になったのか。そういうのを含めて、買い物をするかしないかを判断したい。そういう意味で、意思決定者の判断を支援する役割も担っていると思います。

ちなみに、これは僕たちのプライドでもあるのですが、お客様から解約されることが極端に少ないプロダクトとして有名です。お客様にとって有益で、かつサプライヤーさんにとっても使いやすいこと。この両方を実現しなければいけません。サプライヤーさんが「こんなの使えないよ」と感じた瞬間に、価値を失ってしまうプロダクトなので。

そのため、サプライヤーさんが使いやすいか、回答しやすいかという点において、僕たちはめちゃくちゃこだわっています。たとえば、社内のカスタマーサクセスチームは、サプライヤー��さんの手元に見積依頼が届いてから回答するまでにかかった時間を見ています。早いのか、遅いのか。遅いとしたらなぜ遅いのか。回答までにかかる時間は短縮傾向にあるのか。これらの数字を見ながら、「入力しやすいUIになっているか」をふり返り、必要があれば改善をして、1秒でも早く見積回答が出せるシステムにするための努力を続けているんです。

そうですね。最低でも3桁の取引先がありますから、割合で言えば1%未満の解約率になります。ローンチしてからなので、3〜4年で1社だけです。

その1社についても、お客様から「もう一度提案して欲しい」と言われています。ちょっと特殊な見積を取るお客様で、固有のニーズに応えるにはプロダクトの機能面に足りない部分があったんです。

ただし、そのお客様は見積業務を電子化したいし、僕たちはそのためのご支援がしたい。お互いに目指しているゴールは同じです。そのため、「全然使えないからもう二度と使わない」という解約ではなく、いまは同じ目的を果たすための準備期間という感じですね。

やはりポイントになるのはAIだと考えています。僕たちの会社にもAIエンジニアがいますので、AIが今後爆発的に伸びていくことを視野に入れて、いろんな検討を進めています。

「システムの中に過去のログがあるので、そこから必要に応じて調べてくださいね」というのは、どこかで限界がくると思っているんです。そのため「この部材を買いたいが、どのサプライヤーに依頼するのが良い?見積を依頼する際の注意点は?」と書き込めば、回答が返ってくるように開発を進めています。

そのためにも、やはり見積や購買に関するデータが必要です。企業の買い物は、何を、どこから、どれくらい買うかというのが、その会社固有のやり方で進めることがほとんどです。裏を返すと、広くWeb上に公開されている情報を持ってきてもあまり参考になりません。そのため、お客様とサプライヤーさんに僕たちのプロダクトをどんどん使っていただいて、そこでのやり取りの内容をAIに学習させていくことが大切だと考えています。

お客様のなかには、新人の方だと、見積を取りたい商品はわかっても、どのサプライヤーさんの誰に依頼すれば良いのかわからないというケースもあると思います。そんな場合でも、AIが適切な示唆を出してくれるようにしていきたいです。まだ構想段階のものも含まれますが、見積や購買に関する膨大なデータを持っている僕たちしかできないチャレンジだと思っています。

テーマとしては、見積や購買の戦略性をどう高めていくか、ということでしょうか。

会社にとって見積や購買は、自分たちの事業を前に進めるために「何を買うか」を決めることなので、非常に重要で戦略性が求められます。この部分については、まだまだ人間が判断をしなければいけない領域だと考えています。大事な部分に集中するためにも、それ以外の工数を効率化していきたいんです。

たとえば、見積が終わったあとに何があるかと言うと、発注書をつくって社内で稟議をまわし、OKであれば発注書をサプライヤーさんに送る。納品��されたら検収書をやり取りして、請求書を出してもらう。そして、発注書と納品書と請求書をセットにして経理に持っていき、精算する。これを企業の調達部は年間で数万件もやっているんです。

言葉を選ばずに言うと、数万件の対応そのものに付加価値はありません。そのため、絶対に自動化された方が良いというのが僕の考えです。

個人の買い物だったら、ECサイトで商品を選んでポチッとやれば終わるじゃないですか。何かひとつ買うごとに細かい承認を取る必要もないですし、商品ごと代金を振り込んだりせず、まとめて月に一度決済されますよね。

考えているのは、企業の買い物においてもこういう世界がつくれないか、ということです。企業の買い物を、できるだけ個人の買い物に近づけていきたい。自動化や一括処理ができるようになれば、そのぶんほかのもっと大事なことに時間もコストも投下できる。それって、企業の競争力向上にもつながると思うんです。簡単ではないですけど、そういうことを考えています。

見積については、いまどんどん複雑にな��っているので、状況に合わせて強化をしていく必要があると考えています。

複雑になっているというのは、外的環境の変化によって企業様が見積を取る際に確認すべき項目が増えているんです。特に2020年以降は、コロナがあったり、ウクライナ問題があったり、日本でも大きな地震がありました。経営の文脈ではESG関連で、たとえば「環境への負荷が低い原材料を使用しているか」ということを見積段階で細かく確認するケースが増えています。

見積依頼を受けるサプライヤーさん側も大変です。A社から「この原材料は使っていないですよね?」と質問されて回答したのに、B社からもC社からも同じ質問がくるので。そのため、たとえば原材料についてある会社に回答したら、その内容を汎用的に使えるようなサービスをつくるとか、サプライヤーさん向けのデータベースをつくっていくことが必要になると考えています。AIも絡めながら、少し検索すれば多くの関連情報が出てくるとか、企業様とサプライヤーさんのやり取りをできるだけシンプルにしていきたいですね。

購買に関する具体的なアクションとしては、直近で行なった資金調達が挙げられると思います。2024年10月に実施した資金調達では、GMO VenturePartners様からもご出資いただきました。

先ほどお伝えしたように「決済をひとつにまとめましょう」という世界をつくろうと思うと、僕た�ちだけではさすがに難しいと考えています。GMOグループにはGMOペイメントゲートウェイという企業様がいらっしゃるので、高い技術力と豊富な知見を持ったFintechプレイヤーと力を合わせることで、これまでになかったペイメント領域のサービスづくりにチャレンジしていこうと考えています。

「事業的にこういうところを目指していきたい」という話と、「社会的にこういう役割を担えるようになりたい」という話があります。

事業的なところでは、いま見積と購買のプロダクトがあります。企業の業務プロセスでは、ほかにも納期管理や在庫管理、支出の分析などさまざまな業務があります。業務プロセスの数だけアプリケーションが必要だと考えていて、それらをすべてデータで連携させることが重要です。また、製造業や小売業、ホテル・リゾートなど、いろんな業界があります。さらに、各業界のなかには、超エンタープライズからSMBまで、いろんな企業規模があります。

業務プロセス、業界、企業規模という三軸のマトリクスが、僕たちが刷新したい調達のスタンダードの範囲です。

まわりの皆さんからは、ありがたいことに「リーナーって調子いいよね」とか「すごく伸びてるね」と言われることがあります。評価をいただけることは最高にうれしいのですが、先ほどのマトリクスで言えば、まだひとつのボックスに薄く色を塗れたレベルだと思うんです。そういう意味では、アプリケーションも、業界も、対象となる企業規模も、それぞれを広げていかなくちゃいけません。どれだけたくさんのボックスに濃い色を塗っていけるか。ここにこだわっていきたいんです。

僕の地元は千葉県で、地図で有名な伊能忠敬の出生地なのですが、僕も伊能忠敬と同じ気持ちでやろうと思っていて。彼は、各地を測量して日本全国の地図をつくりましたが、僕らは多くのボックスをひとつずつしっかりと刷新して、マトリクス全体の色を塗り替えていくみたいなイメージなんです。ボックスの数が多くて心がくじけそうになるんですけど、中長期的には、目の前にあるすべてを塗り替える!というのが野望のひとつですね。

もうひとつの社会的な意義という話では、調達という領域をより良くすることで、もっともっと社会に貢献できるようになりたいです。

僕は醤油工場の息子で、�実家は醤油をつくっているのですが、醤油をつくるために、原材料となる茹でた大豆を仕入れるんです。良い大豆を仕入れることができれば、良い醤油がつくれるようになるんですね。もちろん、茹で大豆メーカーさんは良い大豆を仕入れようとしますし、大豆農家さんはがんばって良い肥料を探してくる。これらはすべて調達という業務でつながっているんです。

やっぱり日本は良いモノづくりや良いサービスで世界と勝負してきたと思っています。日本全体で良い調達ができるようになることで、モノづくりやサービスの領域に大きな波及効果があると思うんです。

僕たちのプロダクトが日本中に広がることで、企業の買い物からムダがなくなる。そうすることで、もしかしたら僕たちは、いまよりも少し良い車に乗れるかもしれないし、少し良い食事ができるかもしれないし、ホテルに泊まれば少し良いサービスを受けられるようになるかもしれません。

「そういう世の中にするにはどうすればいいだろうか」ということを真剣にやっているのが僕たちの会社です。裏返せば、この世の中にできなければ、世界との距離はどんどん広がっていくと思っています。グローバルでは、良い調達をするためのベースが整っているところがほとんどだからです。そう考えると、世界と勝負していくために僕たちが果たすべき役割はけっこう大きいなと�思っています。

求める人物像では、前提として調達に詳しい人は求めていないです。というより、調達は専門職だから普通の人はわからないはずです。次から次へと転職するような職種でもありませんから、経験者を求めることはありません。調達部の出身ではないですが、企業の調達を変えていきたい、変えていかなければいけない。そんなジレンマを抱えているのが僕たちだと思っています。

調達の経験が豊富な方がこの会社に来てくれるのを待つか。それとも、調達の経験がない僕たちが調達部の方々に教えを請いながら調達の仕事を変えていくか。どちらが再現性があるかを考えたときに、僕らは後者を選びました。

教えを請うという意味では、調達の仕事は本当に奥が深いので、学べば学ぶほど、次から次へとナレッジが出てきます。これがめちゃくちゃおもしろいです。

たくさんのことを学び、ナレッジを活かして企業の調達を変え��ていくためにも、長く働くことが大前提になってきます。自分たちが対峙している調達の専門性の高さ、多くのノウハウがあること、それを学び続けることで結果として世の中を良くしていけること、こういった背景の部分を理解して「確かにそうだね」と納得している社員が多いので、退職する人がほとんどいないんだと思います。

あとは、「世の中を良くしたい」とか「そのためにこういう事業にしたい」といった暑苦しい人が多いです(笑)。お客様のためにとか、事業のために、という感じでベクトルが外を向いている人がたくさんいるんです。だから、「調達のことをもっと知りたいので教えてください」とお客様に素直にお願いできますし、お客様もそんな僕たちのことを育ててくださりながら、信じてくれるんだと思います。

これは個人的な考えですが、お客様もきっとうれしいと感じてくださっているんじゃないかと思います。これまでは誰もこの領域に挑戦してこなかったのに、調達の知識がないけど真面目な若者が一生懸命教えを請うてくる。企業の買い物を良くしようと汗水たらしてがんばっている。僕たちのプロダクトも完璧ではなくて、まだまだ課題があるんですけど、それでも期待して発注してくださる。そうなると、��僕たちもやっぱり期待に応えたいじゃないですか。

深く大きな課題であるぶん、大きな期待をいただくことができて、僕らはそこに正面から向き合っています。だからこそ、仕事を通じてやり甲斐を感じられますし、お客様に貢献している実感を得られるんだと思います。

「退職者が少なく、長くがんばってくれている社員が多い理由は僕にあります」と言えたら経営者としてカッコイイのですが(笑)、さすがにここについてはほぼすべてがお客様のおかげだと思いますね。

先ほど「アプリケーション」「業界」「企業規模」のマトリクスでそれぞれのボックスを塗り替えていくとお伝えしました。仮にひとつのボックスを完全に塗り替えることができたとしても、そのやり方を横展開するのは難しいと思っています。調達はそんなに単純なものではないからです。成功事例を型化して、人数を増やすことで広げていくやり方は、ちょっと合わないと思っています。

いま100人手前くらいの人数規模ですが、そういう意味ではまだまだシードフェーズの会社だと思います。先は長いですが、真面目な社員と僕たちに期待してくださるお客様がいるので、きっと調達のスタンダードを変えていけると考えています。

個人的に意識していることはたくさんありますね。

たとえば、これまで何度か資金調達をしているのですが、投資していただけるのは僕たちの事業や会社に期待してもらっている以上に、スタートアップの大先輩たちがしっかりと事業を成長させて、結果を出してくださったからだと考えています。

成果を出し、ベンチャーキャピタルのみなさんがちゃんとリターンを得ることができた。だから、今度は僕たちにチャンスがまわってきたということだと思うんです。

また、これまでに多くの先人が「スタートアップの仕事はすごくおもしろい」という経験をたくさんの人に提供してくれていたからこそ、いまも僕たちみたいな会社でがんばってみよう!と思ってくれる人がいる。同じく多くの先人がレガシーな領域を変えていったからこそ、「スタートアップがやっていることって価値がある」とか「おもしろいことをしているよね」という世の中の評価がある。

こういうスタートアップの大先輩たちがつくってくれた貯金を、いま僕らが使わせてもらっているというのがあると思うんです。

これは、本当にありがたいのと同時に、けっこうな責任がある話だと思っています。というのも、もしも僕たちが失敗してしまったら、そんなことは1ミリも考えていませんが、「やっぱり調達って変えられないんだ」とか「やっぱりリーナーのような青臭い会社はうまくいかないね」とか、そういうラベルが貼られてしまうかもしれません。調達という領域への投資は鈍化するかもしれませんし、スタートアップで働きたいという人も減ってしまうかもしれません。いまの状況とは逆の方向に世界が回転してしまう可能性があると思っているんです。

だから、やっぱり先人たちから引き継いできたものは、できるだけプラスアルファしてお返ししていきたいと思っています。「調達のようなレガシーな領域を変えるのはめちゃくちゃ夢がある!」ということを僕たちが証明したい。10年後とか20年後に、優秀な人材がこの領域にたくさん入ってきて、いまよりも多くのお金が集まって、もしかしたら日本の大企業の部長クラスとか、調達についてのプロ中のプロみたいな人たちが入ってきてくれるみたいな。そういう世界まで持っていけると、「調達のスタンダードを刷新する」という話だけではなく、ひとつのスタートアップ企業としてもう一段階、二段階くらい前に進むことができると思って�います。こういう未来を実現できるかどうかも、僕たちにかかっている。そのプレッシャーを背負っているということを、忘れないようにしたいんです。

いまは他人のフンドシで相撲をとっていると思っているので、その恩返しをちゃんとするというか、筋を通すというのはきっちりやらなきゃいけないと思っています。簡単なことではないですけど、調達を刷新するという話とは別に、いま、この瞬間にスタートアップ企業の経営をやっている個人として思っていることですね。

お客様に対しても一緒です。「リーナーとの取引で、初めてスタートアップとお付き合いしました」というお客様が本当にたくさんいます。これで僕たちがミスをしたら、リーナーとの取引を決めた方は、会社の中で立場が悪くなるかもしれません。それに、業界の中で「やっぱりスタートアップとは付き合わないようにしよう」とか「やっぱり調達領域には投資しないようにしよう」とか、そういう方向に話が進んでしまう可能性もあると思うんです。

僕らに期待してくれた方の立場が悪くなるとか、「スタートアップってダメなんだ」「調達って課題があるけど変えられないんだ」とか、そういうことを証明してしまうことになるのは悔しすぎます。そうならないためにも、絶対に成功したいんです。

おっしゃる通りです。社内でこういう話をしたことはないので、ちょっと恥ずかしいんですが(笑)。

僕たちが成果を出せば、大企業が「リーナーがめちゃくちゃ良いみたいだから、少し予算を大きくしてスタートアップとの取り組みを増やしていこう」という動きにもつながる可能性があると思うんですよ。この動きを生み出せるかどうかが本当に大事だと考えています。

過去のスタートアップの先輩たちからも、投資家のみなさんからも、そしてお客様からも、いろんなものをお借りしたり、期待していただいていると思っています。資金調達をしたり、たくさんの企業様から発注をいただくなかで、ぶっちゃけて言うと「これは自分たちの実力以上だな」と思うことがありますから(笑)。実力以上のものだとしても、大きな期待に応えられるように絶対に成果を出して、しっかりと次にバトンをつないでいきたいです。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

一本筋の通った方であり、いわゆる「義」を大切にされる方。これがインタビューを終えたときの大平社長の印象です。 先人から受け取ったものを、自分たちの代でより良い状態に育てた上で、後進に託すという考え方。「絶対に応えてみせる」という気概を持って、お客様からいただいた期待に向き合う姿勢。考え方や姿勢は抽象的なものですが、目に見えないはずのそれらが実際に姿を表したかのように、熱っぽく、そして気持ちを乗せて、語��ってくださいました。 こういった強い想いが根本にあるからこそ、同社は若くして調達におけるリーディングカンパニーとなり、1%未満の解約率で、4名しか退職者を出していない会社になれたのだと思います。 企業の買い物を刷新するには多くのハードルがあるかと思いますが、同社なら、ひとつずつ、力強く乗り越えて、次の世代のスタートアップにバトンをつないでくれるんだろうなと思いました。

2024.08.05 公開

2025.03.24 公開

2025.06.02 公開

2024.08.01 公開

2025.09.30 公開

2025.10.21 公開

2025.03.03 公開