T2D3の倍の速度で事業を成長させるSales Marker小笠原。彼が描く、インテント経営モデルによりウェルビーイングが実現した世界とは。

2025.10.09 公開

2025.10.09 公開

株式会社 Sales Marker 代表取締役CEO 小笠原 羽恭

設立:2021年

事業内容:インテントセールスSaaS「Sales Marker」の開発・運用

グローバル・ブレイン株式会社 代表取締役社長

競合ひしめくB2Bソフトウ�ェアのセールス・マーケティング領域において、インテントデータを活用して新たな価値を創造してきたプロダクト開発力とそれを支える壮大な経営ビジョンがSales Markerの最大の魅力です。また、その若さと外見からは想像できない小笠原代表のストイックさと仮説検証能力の早さも投資の意思決定をする上で重要な点でした。かつてないスピードで成長してきたSales Markerが手綱を緩めることなくより大胆なチャレンジを続けていってくれることを期待しています。

青森県出身で、小さい頃は虫取りが大好きでした。特にカマキリが好きだったのですが、ある日テレビを見ていると、地球温暖化の特集を目にし、「このまま温暖化が進んでいくと、昆虫が生息できなくなるかもしれない」ということを知ったんです。虫取りが大好きな私としては衝撃的な内容で、「どうにかしてこの問題を解決しなければ」と子どもながらに使命感を持ちました。

そこから地球温暖化についてたくさん調べ、CO2を削減する装置のアイデアを思いつき、作文にまとめて提出したんです。そのアイデアが県で表彰され、クラスメイトからも褒められた経験から、将来は自分のアイデアで世の中の困りごとを解決したいという気持ちを持つようになりました。そして、父親がエンジニアだったこともあり、「将来はITで社会課題を解決する」という夢を抱くようになっていったんです。

エンジニアを志していたので、コンピューター・サイエンスを学べる大学に進学し、将来の夢が決まっていたので、大学2年生の頃からインターンシップに参加したりしていました。3年生や4年生が参加する就職説明会を受けに行ったりして、早くから情報を集めていたと思います。そして、「未来創発」という企業ビジョンに魅力を感じて、野村総合研究所(※以降、NRI)に新卒で入社しました。

エンジニアとして金融機関向けの基幹システム開発や新規事業の企画立案などを担当していました。また、NRIと野村ホールディングスでジョイントベンチャーを立ち上げたり、ブロックチェーンのプラットフォーム構築に関わったりしていました。

平日はNRIの仕事に打ち込み、休日は仕事仲間や学生時代のインターンシップで知り合った友人と一緒にハッカソンやビジネスコンテストに出場していました。自分たちでアプリをつくり、それを評価してもらうことで、将来の夢の実現に向けて前進している実感がありました。

新着インタビューの企画立案を担当したり、NRIでジョイントベンチャーの立ち上げを経験したこと。それに、ハッカソンやビジネスコンテストに参加して、自分たちでアプリやプロダクトをつくったこと。これらを通じて、子どもの頃に抱いた「自分のアイデアで社会課題を解決したい」という想いが一層強くなっていきました。そして、社会人2年目になった頃には、起業を考え始めました。

仕事と並行して参加したハッカソンでは、発表したアプリが日本大会で優勝し、さらにはアジア大会でも優勝して、大手企業から出資のお話をいただいたこともありました。そういった経験もあり、当時は「ビジネスの世界でも自分のアイデアは通用するんだ」という気持ちでいたんです。ただ、実はまったく事業とし��ては成立しなくて、自分の力不足を痛感するばかりでした。

当時、全部で9つくらいのプロダクトを作ったのですが、先に結論をお伝えすると、ひとつも事業化できませんでした。

大会で優勝したデリバリーアプリを例にすると、ちょうどコロナ禍でまだUber Eatsが日本に普及するかなり前のタイミングで、大会で優勝したあとに実証実験を行ないました。

街なかのお店にお弁当を買いに来ていたおばあちゃんに協力してもらい、「このサービスを使えばご自宅にお弁当が届きますよ。スマホがなくても、電話でも注文できるんです」とサービスの特徴を説明したんです。そのおばあちゃんはご自宅から1時間かけて買い物に来ていたそうで、「わざわざ移動しなくてもご自宅に届きます。便利になりますよ」とアピールしました。

するとおばあちゃんは、「お弁当を買って、地域のコミュニティでお友達とおしゃべりするのを毎日の楽しみにしているのに、なんでわざわざ自宅に届けてもらわないといけないの?」と言うんです。私は食い下がって、「確かにそうですね!でも、体調が悪くてお出かけできないこともあると思うので、そういうと�きに使ってもらえませんか?」と聞いてみると、「50円くらいで届けてくれるなら使ってもいいかな」という回答でした。

50円の売上では、事業として拡大していくイメージが少しも持てませんでした。ビジネスとして成立しない上に、ペインを抱えているであろうおばあちゃんの生きる楽しみを奪うことになるので、これは筋が悪いプランだったなと。

ここから得られた学びは、差別化にフォーカスしすぎて本質とはズレたところを狙ってしまったことです。このアプリは、マップ技術を活用して最適なルーティングを実装するといった技術起点で考えたものだったのですが、そこに重きを置きすぎてペインを抱えていない人に不要なサービスを押し付けてしまっていました。いまとなっては笑い話ですが、これと同じような話があと8個くらいあるんです。

ハッカソンで優勝したり、表彰を受けたりしていたにもかかわらず、実際の社会では実を結ばなかった。「技術力だけではダメだ。ビジネスの経験を積まないと世の中を良くするようなサービスはつくれない」ということを痛感しました。そこで、ビジネスの経験を積むために、コンサルティング会社のベイカレント・コンサルティングに転職しました。

ビジネスの力を高めたくてベイカレントに転職したのですが、最初のプロジェクトでさっそく壁に当たりました。プロジェクトの資料づくりを任され、上司にレビューしてもらう機会があった時のことです。

NRIにいたときは、私がつくる資料は「わかりやすい」「質が高い」とそれなりに評価していただいていたのですが、同じクオリティで資料を提出したところ、「なんだこの資料、わかりにくいな」と門前払いでした。

5枚の資料をつくって、最初にアジェンダをつけて提出したのですが、「なんでこのアジェンダにしたの?」と30分くらい質問されて、アジェンダから全然先に進まないみたいな(苦笑)。個人的にはすごく気合いを入れてつくった資料で自信もあったのですが、「まったく話にならない」という評価でした。

そういうことを何度かくり返していくうちに、私の中に学びが蓄積されていきました。そして、あるタイミングでつくった資料がお客様にご評価いただけたんです。「すごくわかりやすいし、示唆をもらえる資料だと思う」と褒めていただけました。そのときに、エンジニアからコンサルタントになれたというか、これまでの自分の枠を越える��ことができたと感じました。

そこからコンサルタントとして様々なプロジェクトを担当し、新規事業の戦略立案や営業戦略立案の経験を積んでいきました。

壁に直面したら、どうにかしてそれを乗り越えたいタイプなのかもしれません。苦手なことを苦手なままにしておくのは嫌ですし、できなかったことができるようになることで自信にもなります。少し話が外れますが、以前参加していたハッカソンやビジネスコンテストからも多くの学びを得ることができました。

ハッカソンには、新規事業開発のプロセスがすべて含まれていると思っています。たとえば、設定されたテーマに潜む課題を24時間以内に発見し、根本原因を見つけること。原因を解決できるソリューションを開発し、それをプレゼンという形でアウトプットすること。私はこのプロセスを9回経験し、9個のプロダクトをつくりました。

プロダクトが事業として成立するかはいったん横に置いておくと、課題の発見からソリューションの開発、プランのアウトプットまでを高速で回すことができるようになったんです。アプリ開発は一般的には早くても1〜2ヶ月くらいかかると言われています。環境を構築し、サーバーを立ち上げて、機能やデザインをつくってリリースするのに時間がかかるからです。しかしハッカソンではそれを24時間でやり切ります。そのため、いわゆる0→1の経験を積むことができました。

そして、ハッカソンやビジネスコンテストに参加していたことで、創業メンバーとも出会うことができたんです。

一緒にハッカソンに出場した陳や渡邉のスキルは非常に高くて、陳はバックエンドに強く、渡邉はフロントエンドに強いです。交流会で出会い、「将来は社会課題を解決できるようなサービスをつくりたい」と意気投合した荻原は、一緒に参加したビジネスコンテストで入賞しました。彼は高い営業力に加えて、局面がつらい状況になればなるほど、その状況を楽しむタフさと、どうにかして解決してしまう実行力を持っています。

新規事業開発や0→1に強い私のまわりには、技術に強い陳と渡邉、そして営業や事業推進に強い荻原がいました。この4人がそれぞれの強みを活かしてひとつのチームをつくったら、製販一体のすばらしい会社ができる。そう思って、みんなに声をかけ、4人で起業することにしたんです。

それが2021年の7月です。既存の��枠を越え、挑戦できる世界を創りたいという想いから、「CrossBorder株式会社(※)」として創業しました。

(※)2023年12月に社名とサービス名を統一し「株式会社Sales Marker」に商号変更

はい。ただ、すぐに方針転換をしました。というのも、シードの資金調達をするにあたり、投資家の方々と議論をするなかで、広くビジネス全般のニュースを扱うサービスではなく、領域を絞ったプロダクトを開発する方が良いという結論になったからです。

そこでセールスに領域を絞ったものの、2021年当時はセールステック市場は競合が多く、これから市場に参入するにはそれなりの特徴が必要でした。『Sales Marker』の前身となったプロダクトは営業リストとちょっとした動的データを掛け合わせたものですが、投資家の方々からの評価は厳しいものでした。

「面白いし、価値も感じるけれど、既存サービスと比較すると新しいポイントがない」とか、「経営チ�ームは確かに強そう。でも、事業に新規性がないので投資確定できません」などです。

フィードバックをくださった投資家のなかに、SaaS業界で著名な方がいらっしゃいました。その方が投資したスタートアップの8割はPMF(※)していると聞いていたので、「絶対にこの方に出資していただきたい!」と思ったんです。

(※)PMF: Product Market Fit(プロダクトマーケットフィット)」の略。提供している商品やサービスが、顧客のニーズに合致し、市場に受け入れられている状態を指す。スタートアップや新規事業の成功を測る重要な指標とされ、顧客が本当に求めているものを、適切な市場で提供できているかを判断する基準となる。

そしてチャレンジを続けるなかで『インテント』に辿りつき、その要素を取り入れたプロダクトをつくりました。その結果、「既存のサービスとは異なり、確かなニーズがわかるサービスですね。明確なバリュープロポジション(顧客に提供する独自の価値)が生み出されたと思います」と評価をいただき、出資を決定いただくことができました。

エンジニアの枠組みを越え、コンサルの枠組みも越え、ちゃんと伸びる事業をつくれる起業家になれたと手応えを感じました。これまでも「自分を越えることができた」と感じるタイミングは何度かありましたが、そのなかでもトップクラスだと思います。

このサービスが誕生した背景には、私の実体験がありました。

ひとつは、コンサルティングファームでの経験です。市場調査に時間がかかり、思うような営業戦略が描けませんでした。新規事業戦略や営業戦略の立案を支援していたのですが、市場調査や調査結果の分析に3ヶ月ほどかかっていたんです。

市場の変化スピードが速いため、分析が終わる頃には顧客のニーズや市場の状況が変わってしまいます。分析結果を活かした営業戦略をつくっても、すでに陳腐化しており、機会を逃している。そんな経験から、「顧客が求めているものは何か」をできる限りスピーディーに、リアルタイムで把握したいと考えていたんです。

もうひとつは、従来の営業活動に対する強烈な違和感です。新規開拓営業の場合、100件のリストにアプローチしても、獲得できる商談は1件くらい。これをやり続けることが求められ、中には心が折れてしまう営業もいると聞いていました。非効率な営業活動は、それに従事する営業のメンタルにも影響します。アプローチされる企業にとっても、対応の時間が取られてしまい双方にとって非効率です。そのため、この状況を解決できるサービスを開発したいと考えました。

いま、顧客がどんなニーズを抱えているか。これがわかれば、効率的で効果的な営業活動ができるはずです。どうすれば実現できるのか、何かヒントになることはないか。国内・海外問わず、いろんな情報を調べまくっていきました。そこで出会ったのが「インテントセールス」という手法です。

海外ではインテントデータを活用し、顧客のニーズをリアルタイムで分析できるツールが使われ始めていることを知りました。インテントデータというのは、ユーザーの購買意欲や興味関心を示す行動履歴データのことで、Webサイトの閲覧履歴や検索キーワードなどが該当します。これらのインテントデータを活用したツールを提供している企業は、日本にはまだありませんでした。そこで、私たちが最初にサービスに落とし込もうと考えたのです。

日本でインテントセールスの手法が普及していなかったのは、4つの壁があった��からだと考えています。

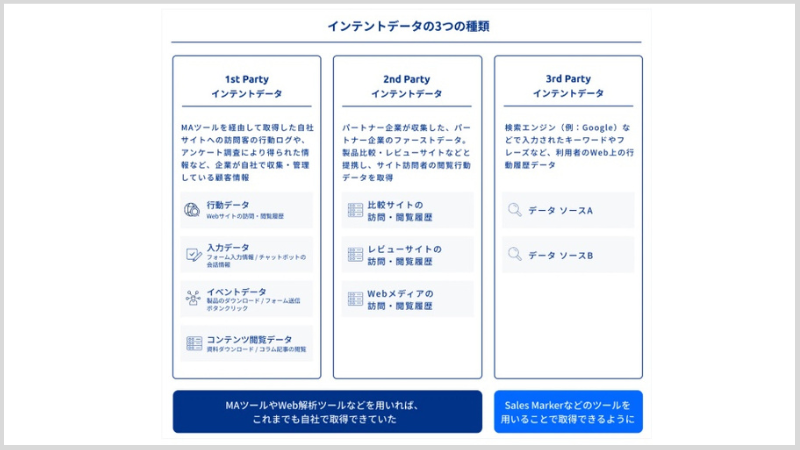

まずはデータ取得の壁です。インテントデータが取得できるプロバイダーが限られているため、そもそものデータを取得することが困難でした。インテントデータには大きく3つの種類があり、顧客のニーズを把握するのに最も効果的なものが「3rd party インテントデータ」です。

そこで私たちは最もデータ量が多く、最もデータ品質が高いとされるプロバイダーと独占契約を結び、独自のインテントデータを取得することでこの壁を乗り越えました。

ふたつめは、データ分析の壁です。膨大なデータを取得できても、それらを分析できなければ活用できません。日本の企業数は約500万社で、部署のデータは約160万件、人物データは約560万件あります。そして、1日あたりおよそ50億レコードのインテントデータがあると言われています。

これらをうまく統合すること。そして、購買検討フェーズというフラグをつけインテントデータとして整理すること。それらをリアルタイムで毎日出力していくこと。これらを実現できるだけの技術力が必要ですが、私たちにはファウンダーの陳と渡邉の技術力があります。特にCTOの陳にはLINEやマイクロソフトで膨大な量のビッグデータを扱ってきた経験がありましたから、彼の知見によってデータ分析の壁を乗り越えることができました。

次はインサイトを導き出す壁です。膨大なデータから営業戦略や営業活動に使える顧客のインサイトを導き出すのに、私の経験が活きました。

どのようなキーワードで検索し、どのような製品・サービスについて調べていて、どのようなテーマの記事を閲覧しているのか。これらのデータを分析することで、顧客が何を求めているのか、情報収集段階なのか・比較検討段階なのかなどを導き出す必要があります。

そこに、コンサルティングファームで新規事業戦略の立案や営業戦略の立案に携わっていた私のノウハウがピッタリとはまりました。

『セールスシグナル』というアルゴリズムをつくり、特許も取得したのですが、これは膨大なレコードの中からちゃんとニーズとして判断できるものをピックアップし、分析結果をインサイトとして提供するというものです。

このシグナルを見れば顧客の状況がわかり、状況に合わせて営業戦略が立てられます。たとえば、『自社検討シグナル』といって自社のことについて調べている企業がいたら、すぐにインサイドセールスがアプローチすればいいですし、『他社検討シグナル』が出ている企業があれば、競合に気持ちが寄っている可能性があるので早めに実力のある営業からアプローチさせるということが可能になります。

最後に出てくるのは、成果を創出するための壁です。活用できるデータがあり、営業戦略があっても、日々の営業活動に落とし込むことができなければ成果にはつながりません。この壁を乗り越えるために、ファウンダーの荻原のノウハウが非常に活きました。

彼はキーエンスで全国1位になった経験があります。自分で営業実績をあげるだけではなく、多くの営業メンバーが成果を出すために「現場の状況に合ったプロダクト設計」が重要だということを理解しています。

そのため、ただデータを閲覧できるツールをつくるのではなく、そこに『AIセールス』というAIによるサポート機能や、『ISC(インテントセールスコンサルタント)』という専門スタッフによる人的なフォローを組み込んだんです。

『AIセールス』では、商談に繋がりやすい企業を自動でターゲティングしてくれたり、アプローチすべき人物を特定し、的確なアプローチ文面を自動で生成してくれます。営業の属人性をできるだけ取り除くことで、一定の品質が担保された営業活動が可能になります。『ISC』は、たとえばコールに�おける声のトーンや話し方のアドバイスなどを行ない、より効果的な営業活動になるようサポートします。

『AIセールス』が出力したトークスクリプトに対して、そのスクリプトではなぜその言葉を使っているのかなどを補足で説明するのが『ISC』というイメージです。加えて、ツールを使いこなすためのコツやインサイドセールス組織を生まれ変わらせるための支援といった、ある種の泥臭いことも行ない、事業を伸ばすためのご支援を多面的に提供しています。

デイリーアクティブユーザーのデータを見ていますが、ほとんどのお客様に高い頻度で使っていただいています。そういう意味では、満足度は比較的高い状態だと思っています。もちろん、ここに至るまでにいろんな局面がありました。たとえば、お客様の課題に私たちのソリューションがフィットしない場合です。

『Sales Marker』は、お客様の事業成長を支援するプロダクトです。誤解�を恐れずに言うと、事業成長が止まってしまったお客様の場合はお取引もストップします。「事業を撤退した」とか「営業組織の変更があった」というケースです。また、成果の創出には一定のリードタイムや実行の積み重ねが必要であり、短期間で劇的な成果を保証する魔法のツールではありません。だからこそ、私たちは「どうすればお客様がより早く成果を実感できるか?」を常に考え、機能開発や伴走支援を進めています。

例えば、従来は定例ミーティングを重ねながら3週間かけて完成させていたセールストークやアプローチ文面を、『AIセールス』機能によって1日で生成できるように改善しました。これにより、お客様の貴重な時間をより成果に直結する活動へ充てていただけます。

また、営業組織に変化があった場合も、AIエージェントによる自動化を活用することで活動を止めずに進められるよう工夫を重ねています。こうした取り組みを通じて、お客様にご満足いただきながら導入社数を伸ばしてきました。

そうですね。むしろ傾向としては下がっていると思います。プロダクトとしての改善や機能拡充の途上にあり、解�約率も一定程度はありましたが、現在は継続的に低下しています。

お客様の実績や活用事例が蓄積され、機能も着実に進化してきたことで、エンタープライズのお客様が増えてきました。当初は売上規模が1億円未満のお客様が多く、事業が終わってしまったなどの理由で解約もありましたが、最近は売上1,000億円以上のお客様が増えてきました。

営業組織を育て、腰を据えて事業を拡大されているお客様がほとんどであり、そのようなお客様の層が増えたことも、解約率の下降トレンドにつながっていると考えています。

そうですね。ITや通信、あとは人材系の業界は特に活用いただいています。こういった業界の企業様は習得が早い印象で、私たちが細かくご支援しなくても、どんどん使ってくださいます。IT系の大手SIerのお客様のなかには、「インテントデータを活用すればこんなこともできるんじゃない?」と新しいアイデアをくださることもあるんです。

たとえばそのお客様は開発の支援をしているのですが、新しいプロダクトの開発相談がよくあるそうです。開発のご支援をしていて一番嫌なのは、��せっかくつくったのにその事業がうまく行かず、プロダクトが廃止になることなのですが、プロダクト開発の際にインテントデータとターゲットリストをセットにして納品できれば良いのでは?ということでした。

そうすることでプロダクトの質が高くなりますし、納品先の企業にとっても事業成長のきっかけになります。そのSIerは、これまでの言われたものを開発するという受け身の体制から、攻めの提案ができる体制にシフトできるかもしれないということで、かなりコアな取り組みに私たちもご一緒させていただいています。

お客様の事業成長を支援するということに向き合ってきたからこそ、新しいサービスが生まれてきたと思っています。

『Sales Marker』は簡単に言えば商談を増やすためのサービスです。ニーズを捉え、発生しているシグナルにタイミング良くアプローチしていくというものです。そうすると、シグナルを増やすことができれば、より多くの商談が獲得できるはずです。

たとえばですが、AIエージェントと自社のコア事業を掛け合わせて新しい事業をつくったとします。この事業は新しいので、そもそも調べている人がいません。つまり、『Sales Marker』でニーズやシグナルを検知できないということです。

その場合、どれだけ『Sales Marker』を活用してもその新規事業は伸びません。その状況を解決するために開発したのが『Marketing Marker』です。新しくつくった事業が、ソフトウェア業界の企業に使って欲しいものだとすると、ソフトウェア業界の方に向けたコンテンツマーケティングのプランを生成してくれます。

Meta広告でもいいですし、Google広告でもいいです。ほかには記事広告や、プレスリリースでもいいです。ターゲットとする方に向けた効果的なマーケティングプランが出てきて、それを実行することでニーズやシグナルを生み出す。それを『Sales Marker』で獲得しにいくという仕組みです。

特徴としては、セグメント別ファネル分析と呼んでいる機能を実装しています。たとえば縦軸を業界、横軸を従業員数という感じでマトリクスをつくり、特定のセグメントごとにシグナルを増やすための活動ができるようになっています。

セグメントごとにマーケティング戦略を立てやすくしたことがポイントです。「業界」みたいな大��きな単位に向けてマーケティングをして、たとえば「1万PV」のような成果が得られたとしますよね。でも、その1万のなかに、本当に狙いたかったターゲットが含まれていないことがあるんです。そのため、求める成果に近づけるための機能にしています。これは、トップマーケターと呼ばれる方々とお話しする中で、みなさんがどのようにマーケティング戦略を立てているのかをヒアリングし、それを機能に落とし込んだものになります。

『Recruit Marker』は人材エージェントにご利用いただいているサービスです。それこそ水野さん(※取材者であるディプコア代表水野)に『Sales Marker』の説明をした際に、「エージェントの人材サーチでもインテントデータを活用できるんじゃないか?」というアイデアをいただき、そこにヒントを得て開発したものです。

SaaSの企業などは商談を増やすことが事業成長のドライバーになるので『Sales Marker』を提供できるのですが、人材エージェントの場合は違います。良い候補者の方を見つけてきて、内定承諾を取っていただくことがドライバーになるので、そのためのサービスです。

転職を考えていない潜在層を見つけることができますし、その方がどういうことに興味関心があるのかも把握することができます。そういったインテントデータを把握した上で内定承諾までご支援できるサービスなので、多くの人材エージェントにご利用いただけています。

全体で、300名強の組織になります。正社員が200名強で、あとは業務委託のメンバー等です。エンジニアと営業は正社員が比較的多く、マーケターやデザイナー、顧客データ分析チームやコーポレートなどは業務委託メンバーも多くジョインいただいています。

やっていることは大きくふたつありまして、設計と実行です。

設計の部分では、そもそも「活躍している人がどういう強みがあるか」というところから考えています。たとえばファウンダーの4人の共通点を出し、それをミッション、ビジョン、バリューに落とし込んでいくという感じです。

その上で、やるべきこととやらないことの線引きを行ない、やるべきことで成果を出した人を表彰するという仕組みにしています。この表彰が実行の部分で、先日従業員全員でオフサイト合�宿をしたのですが、当社のバリューの項目で表彰を行ないました。

表彰の際には、「なぜそのバリューを体現できたのか」を発表してもらっています。そうすることで、「そういう行動を取れば成果が出る」と他のメンバーにも思ってもらえますし、評価をされている人が誰かわかるのでベンチマークもできます。

社内ではお互いの貢献を認め合って感謝や賞賛を送り合うピアボーナス制度を導入しているのですが、誰かにコメントを送る際に該当するバリューがタグ付けされるような習慣ができてきました。そのため、形骸化することなく、少しずつ組織に浸透しているのではないかと考えています。

あとはこれまで、私から直接全社に向けてビジョンを発信していましたが、伝え方を見直しました。現在は、私から本部長へ、本部長から部長へ、さらに部長からマネージャーへ──というように段階的に伝達する仕組みに変えています。

以前は、現場の皆さんから「小笠原の言うことがよく変わる」という印象を持たれることもありました。振り返ると、それは私から全社へのメッセージ発信が十分に行き届いていなかったことが原因でした。ただ、考えや方針に変化があるたびに全社員を集めるのは現実的ではありません。そこで、マネジメント層にまずメッセージを共有し、各自が責任を持って部下へ伝える形にしたのです。

この仕組みによって、メッセージの伝達スピードが上がるだけでなく、マネジメント自身の言葉で現場に合わせて説明できるようになりました。その分、より腹落ちしやすい形で社員に浸透していくと考えています。体制を切り替えてから約半年ほど経ちましたので、これからさらに効果が表れてくるのではないかと思います。

そうですね。大上段からお伝えすると、私たちは『全ての人と企業が、既存の枠を越えて挑戦できる世界を創る。』というパーパスを掲げています。このパーパスを実現するには、どれくらいの企業サイズが必要なのかを分析してみたところ、少なくとも10兆円くらいの時価総額がなければ、すべての人と企業に関わることができないとわかりました。

たとえばキーエンスやリクルートといった有名な企業がありますが、時価総額だと10〜15兆円くらい。であれば、最低限の目標として10兆円の企業になりたいと考えています。

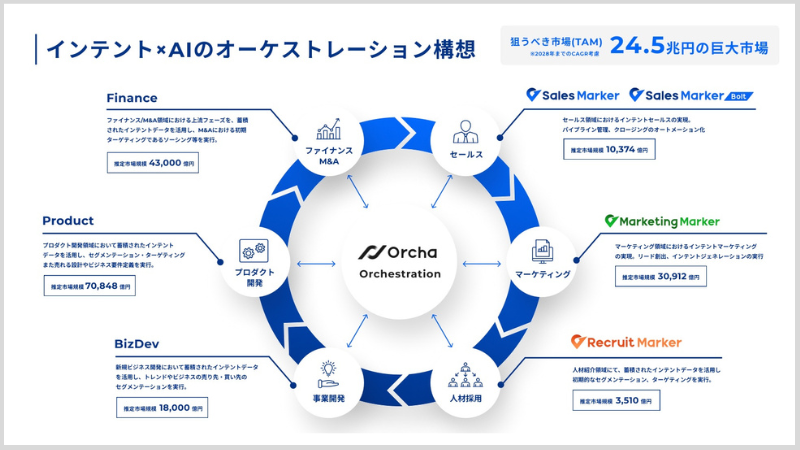

それを実現するために必要なのが、ビジネスをオーケストレーションしていく仕組みだと考えています。オーケストレーションとは、複数のシステムやサービスを連携させ、複雑なタスクやプロセスを自動化していくことです。

たとえば「売上を伸ばす」ということを考えたときに、それは営業で解決されるかもしれないですし、マーケティングが解決すべきことかもしれません。採用をがんばることで売上が伸びることもあるはずです。このように、いろんな機能やシステムがうまく連携することで、ビジネス上のあらゆる課題を解決でき、事業の成長を支援できると考えたんです。

この構想を2028年くらいまでに実現したいと考えています。そして、そのための鍵になるのが『Orcha』です。

『Orcha』はAIスーパーエージェントで、事業を構成するさまざまな機能の中心という位置付けです。つまり、『Orcha』に依頼をすることで、『Sales Marker』や『Marketing Marker』に適切な指示を出し、課題を解決するためのHowを返してくれるという仕組みです。

いまはまだリリースしたばかりなので、第一弾として資料作成ができるという状態です。ここから改良を加えていき、いろんな課題が解決される状態までもっていきます。

新規事業をやりたいのであれば『BizDev Marker』というサービスにも契約いただき、その上で『Orcha』に「新規事業をやりたい」と依頼していただきます。

そうすれば、『Sales Marker』と『Recruit Marker』の過去のデータと『BizDev Marker』が連動し、これまでの実績や強み、いまの市場状況などを踏まえた上で、独自の新規事業プランやそのプランを達成するために必要なアクション、パイプライン管理シートなどがアウトプットされるという想定です。事業計画書も自動で生成され、KPIをどうするかや計画を達成するために必要な数字も自動で出てくる。そういうイメージです。

テクノロジーの進化がすごいので、この先どうなるかを明言するのは難しいのですが、いまのところ2026年頃にはAIオーケストレーション構想を形にできるのではないかと考えています。

それで言うと、インテント経営モデルが広がっている世界を見据えています。そもそも「インテント」とは「意図・目的・意思」という意味ですが、各自が持つインテントを起点にし、インテントが実現するための支援が当たり前がある世界を創りたいと思っているんです。

「これがやりたいのに、できない」という壁に直面することは誰でもあると思うのですが、その壁の乗り越え方がわかり、自分のやりたいことに誰もが挑戦できる。描いているのは、そういう世界です。

会社経営で言えば、従業員の方がやりたいと思っていることを会社がちゃんとキャッチして、それに合わせて配置や採用を行なう。そうすることで、従業員の方のパフォーマンスが上がると思いますし、会社の業績も伸びると思うんです。

このようにインテントを起点とした『インテント経営モデル』みたいなものができて、世界の経営トップの方々が「インテント経営モデルがあるからこそ力強い企業経営ができるよね」と思っている。そんな状態を目指したいです。

東京大学を卒業して、企業で働いて、ハーバードでMBAを取得したら、インテント経営モデルを学んで帰ってくる。「これからは個人のインテントを重視した経営をするべきで、それが個人のウェルビーイングにつながる経営だ」という��イメージです。ウェルビーイングはこれまで抽象度が高い概念でしたが、インテントデータがあれば誰が何をやりたいと思っているのかがわかります。そうすればデータドリブンなウェルビーイング経営が可能になるはずです。

最近、HRカンファレンスに登壇する機会が多いのですが、経営者の方や大手企業CHROの方はみんな「次のトレンドはウェルビーイング経営だ」とおっしゃっていました。ただし、それを形にするための仕組みがなくて困っていると。

そこにインテント経営モデルが貢献できると考えています。理想論かもしれませんが、やりたいことができるようになるので、「今日会社に行くの、嫌だな」とか減ってくると思うんです。生産性もあがるでしょうし、これまでよりも仕事のやり甲斐を得られるようになるはずです。自分らしく働ける人が増えて、企業もどんどん伸びていく。そういう世界を、、、そうですね、2050年くらいには実現できればと考えています。

私は、日本が率先して取り入れるべきだと考えています。理想論で現実味がないように思われていたところもありますが、AIの進化によって実現可能性が高まったと思っています。

先日、大手メーカーで新規事業の研究開発を担当している方とお話ししました。その方は、ある新しい取り組みを強く推進したいと考えていて、本当に楽しそうに取り組んでいたんです。ところが、その活動は会社には正式に認められておらず、会社からはまったく別のミッションが与えられているとのことでした。

そのとき感じたのは、「これは本人にとっても会社にとっても大きな機会損失だ」ということです。もし会社がその方のインテントを正しく把握し、取り組みを事業につなげられていたら、本人は情熱を注ぎながら成果を出し、会社も成長できたはずです。一方で、その方自身も、会社から与えられたミッションをAIや『Orcha』に任せられていれば、自分の時間をもっとやりたい活動に充てられたはず。

つまり、双方にとって「もったいない」状況でした。だからこそ私たちは、社員と会社が互いの強みや想いを活かし合い、Win-Winな関係を築ける世界を『Orcha』を通じて実現していきたい──そう強く思ったエピソードでした。

責任者ポジションの採用を積極的に進めていきたいと考えています。オープンにしているもの、していないもの合わせて、社内には8個ほどのプロダクトがあるのですが、その責任者が不足しています。ファウンダーが掛け持ちしているというのが現状です。

そのため、各プロダクトの責任者となってくださる方を求めています。CEO直下に所属いただいて、一緒に事業を伸ばしていきたいと思っていますし、事業の責任者となれば営業もマーケも採用もすべて担うことになるので、ミニCEOみたいなイメージです。

2024年の9月くらいから直近までで、5個のプロダクトを出しています。2ヶ月に1個とか1ヶ月に1個とかのペースです。次々と新しい事業がスタートしているので、連続起業家じゃないですが、新しいことにどんどんチャレンジしたい方にとってはおもしろい環境じゃないかなと思っています。

グローバル展開も考えていますし、M&Aも検討しています。さまざまな「こういうことに挑戦したい」という気持ちに応えられる環境だと思っていますので、ご自身の枠組みを越えたいという方と、ぜひ一緒に仕事ができればと思います。

企業名:株式会社 Sales Marker

事業内容:インテントセールスSaaS「Sales Marker」の開発・運用

コーポレートサイト:https://sales-marker.jp/corporate/

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

インテント経営モデル。各自が自分のやりたいことに打ち込めるウェルビーイングな社会。小笠原代表のお話しから、未来を描く非�常にビジョナリーな印象を受けました。 とはいえ、ただ絵空事を掲げるだけではなく、地道な取り組みを続け、泥臭く、コツコツひとつずつ壁を乗り越えてきたところに同社の本当の強さがあるのだと思いました。「この会社ならやってくれそう」という期待を持てるところが、小笠原代表と同社のすごさなのかもしれません。 ちなみに、インタビューの際に驚いたのは、『Recruit Marker』の元になったのが私との会話だったということです。当時のことを覚えていてくださり、「あのときのアイデアをベースに開発しました」と教えてくださいました。人材エージェントの業務効率化や、候補者の方のより良いキャリア形成、企業にとっての良い採用という面で、私の意見が少しでも貢献できた部分があったようで、個人的にものすごく嬉しかったです。

2024.08.01 公開

2025.10.21 公開

2024.08.09 公開

2025.08.22 公開

2025.02.14 公開