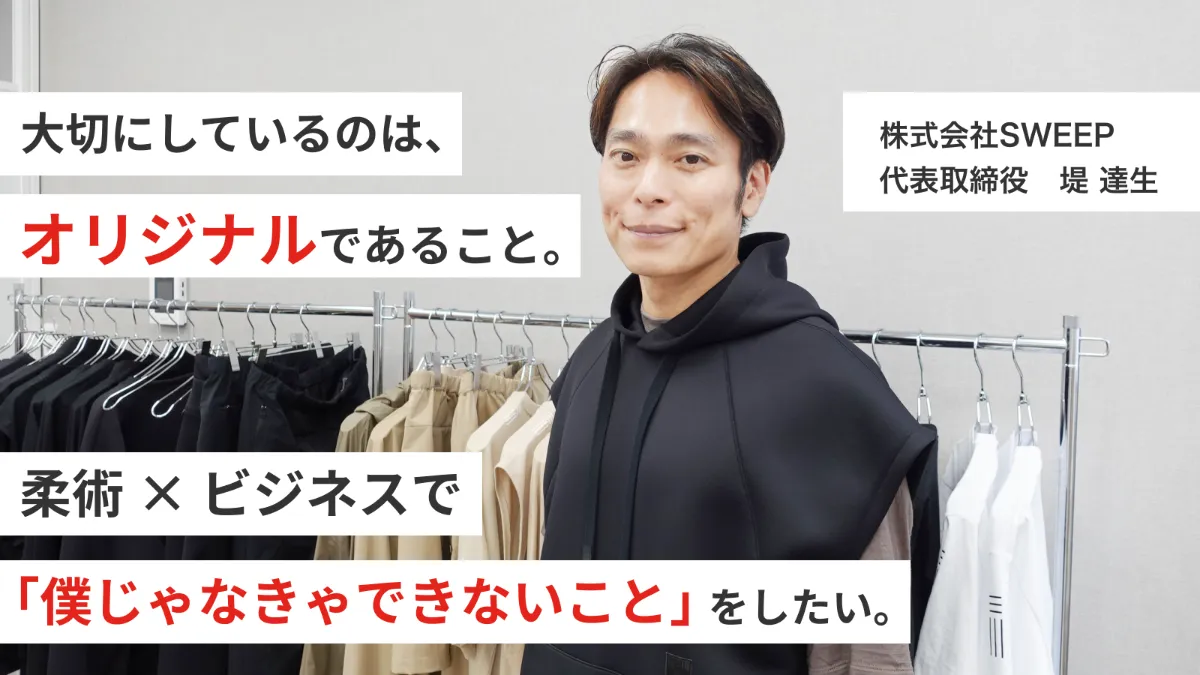

3度のCVC立ち上げを成功させ、自身のファンドも順調な中で、リアルビジネスを起業。「自分じゃないとできないこと」を探し続ける堤達生という生き方。

2024.10.01 公開

2024.10.01 公開

株式会社SWEEP 代表取締役 堤 達生

設立:2024年

事業内容:柔術からインスピレーションを得たアパレルブランド「SIIIEEP(スイープ)」の運営など

株式会社RABO 代表取締役

弊社の株主・社外取締役である堤さん。私はわりと投資家と頻繁にコミュニケーションを取るのですが、その中でも堤さんにはすごい頻度で相談させていただくなど非常に頼りにしている方です。そんな堤さんが、ご自身の「好き」(柔術)を軸としたリアルビジネスを立ち上げられ、かつコンセプトが「挑戦者のためのブランド」ということで、おこがましいですが大変応援しており、こういったキャリアはキャピタリストにとっても起業家にとっても光明だと感じたので推薦させていただきました。

父親が官僚をしていて、小さいころは官舎で暮らしていました。近所の友達の親もみんな官僚だった�ので、子どものときは「自分も大きくなったら官僚になるんだろうな」となんとなく思っていました。友達も、大学は東大に行って、そこから官僚になって、という人ばかりだったので。

ところが、僕自身は勉強はそこまで好きじゃなくて、大学受験のセンター試験がダメで東大入学の道はあっさりと閉じてしまった。官僚になることはその時点で諦めて、大学は慶應に進み、文学部で哲学を学び始めました。「自分は何ができるんだろう?何がしたいんだろう?」ということをよく考えている学生でしたね。

大学3年のとき、キャンパスにベンチャーキャピタリストの方が来てキャリアについての話をしてくれるというイベントがあったんです。そのときに初めて「世の中にベンチャーキャピタリストという仕事があるんだ」と知りました。当時は1993年とか1994年で、いまみたいに新聞に「ベンチャーキャピタル(※以下、VC)」という文字は出てこないし、もちろんForbesの「ベンチャー投資家ランキング」も存在しない時代でしたから。

イベントで話を聞いてみるとおもしろくて、「どうしたらベンチャーキャピタリストになれますか?」と質問に行ったんです。すると「いきなりなれるものではないから、興味があるならビジネスにおけるいろいろなことを経験してからやってみるのが良いと思うよ」とアドバイスをいただきました。

その後、イベントでのアドバイスが効いたのかわからないですが、いろいろ経験するために大学院に進みます。大学院では、哲学から方向性を変えて、コーポレートファイナンスについて学んでいました。理論を勉強したり、研究する日々を送り、「幅広いことを見たいし、経験したい」という理由で、卒業後はシンクタンクを就職先に選びました。

最初のキャリアは三和総合研究所(現 三菱UFJリサーチ&コンサルティング)です。三和銀行(現 三菱UFJ銀行)グループのシンクタンクに入社して、コンサルティング部門で3年半働きました。最後のほうは銀行に出向して商品企画を担当していたのですが、いま思うとそのときに初めて事業に直接触れたんだと思います。コンサルティング部門にいたときは、調査してたくさんの資料をつくるという毎日でしたが、商品企画は「お客様にヒアリングを重ねて商品をつくり込んでいく」というもの。これは、自分の中でもユニークな経験として残っていますね。

28歳で最初の転職をして、グローバル・ブレインというVCに入社しました。三和総研の先輩がたまたまその会社にいらっしゃって、声をかけていただいたのがきっかけです。グローバル・ブレインはいまでこそ有名なVCですが、当時は10億円くらいのファンドを運営しているフェーズでした。

2年くらい働いたのですが、アソシエイトとしてVCのイロハを叩き込んでもらいました。ただ、「自分で事業を経験していない」というのが個人的に少し引っかかっていたんです。とことん事業をやった人がコンサルとかベンチャーキャピタリストをやった方が自然だし、説得力があると感じていて。そういう気持ちもあって、「自分には事業会社でのキャリアが必要だ」と考え、2回目の転職をすることにしました。

シンクタンク、VCを経験して、次は事業会社で事業に関わりたいと考えて、普通に転職支援サービスに登録しました。転職コンサルタントの方が求人を紹介してくれたんですが、それがサイバーエージェントだったんです。2003年の終わり頃だったと思います。

いまでこそキラキラした日本を代表する会社のひとつですが、当時のサイバーエージェントはまだまだ発展途上の会社でした。広告代理業とかメディア事業でグンと伸びている時期で、金融のセクションを立ち上げようというタイミング。その責任者のポジションで�した。

入社して最初に始めたのがFX事業です。後発参入でしたがマーケットが伸びている時期でサイバーエージェントのFX事業も順調に大きくなりました。次にVC部門を立ち上げて、金融メディアの部門をつくって、という感じで金融に関わる事業立ち上げをどんどん進めていきました。事業に関する経験値を高めたいという理由で入社していますから、事業について考えることや形にしていくことがすごく楽しくて、めちゃくちゃ充実していましたね。

ただ、少しがんばりすぎてしまって。サイバーエージェントでは2年半働いていたんですが、その間に4つの事業を立ち上げました。そのうち2つはそれなりの規模になって、最後のほうは僕が燃え尽きた感じになってしまったんです。「金融とは関係ない分野にいきたいな」と考えるようになり、3回目の転職を検討し始めました。

再び転職支援サービスに登録して、転職コンサルタントの方から求人を紹介してもらいました。「リクルートはどうでしょう?」と紹介をいただいて、さっそく面接に行ったんです。面接で話を聞くと、当時のリクルートは莫大な借金を返済し終わったタイミング。加えて、いろんな紙のサービスがネッ��ト化していく転換期で、新しい事業を次々につくっていく時期だったんです。「一緒にやりませんか?」とお誘いをいただき、入社を決めました。

新規事業開発室のような、これまでにリクルートがやっていない事業を考える部署の責任者です。加えて、当時できたばかりのCVC(コーポレート・ベンチャー・キャピタル。事業会社が自己資金でファンドを組成し、他企業への出資や支援を行なうための組織)があったので、その立ち上げも任せてもらうことになりました。入社半年で、新規事業の責任者とCVCの社長を兼務するという感じですね。

いろいろな経験をしたかった僕は、そのころ「海外に行きたい」という気持ちが出てきていました。2007年くらいに「シリコンバレーに海外視察に行く」という話があって、僕もアメリカに行ったんです。現地に行ってみると日本とはいろいろ違うのでとても刺激的で。勢いで「拠点をつくりましょう!」と言ったら、そのままつくる流れになって。おまけに「起案者だからあなたが駐在してね」と言われ、僕がアメリカに行くことになりました(笑)。

当時のリクルートはいまのようなグローバルカンパニーではなくて、まだドメスティックカンパニーでした。だから、海外駐在のときの会社のサポート体制とかがまだ未整備だったんです。僕は英語もろくに話せない状態で、通訳とか帯同スタッフなしで一人でアメリカに駐在することになりました。

英語は話せないものの、辞書を使えば自分の言いたいことをなんとか英語化することができます。だから事前にしっかり準備をしてミーティングに臨んでいました。ただ、自分が伝えたいことは言えるけど、質問されると即座には返せない。ミーティングのテーマは投資の話がほとんどだったので、使う言葉はある程度共通しているからなんとか対応できましたが、なかなかヒリヒリした毎日でしたね(笑)。アメリカには1年半くらい滞在していて、リーマンショックが起きてビザの延長ができなくなったことをきっかけに日本に帰国しました。

日本に帰国して、引き続き新規事業開発のサポートをやって、改めて思い出したんです。「そういえば、ベンチャーキャピタリストになりたかったんだ」ということに。

リクルートは一緒に仕事をし�ていて楽しいメンバーが多く、居心地も良かった。だから気がつくと5年くらい経っていて、当初の目的を忘れかけていました。そこでもう一度初心に戻り、「いろんなことを経験する」という軸で自分のキャリアを見つめ直しました。

ずっと金融や投資関係の仕事をしていたわけですが、世の中はインターネットビジネスがどんどん進化していて、改めてちゃんと学ばなきゃいけないと思いました。そして、当時全盛期だったソーシャルゲームの分野に興味を持つようになったんです。そのときたまたま声をかけてくれたのがグリーでした。グリーのファウンダーの方がCVCの立ち上げをしようとしていて、「一緒にやりませんか」と誘ってくださったんです。自分が学びたいと考えていたインターネットビジネスの会社だし、これまでの経験がお役に立つのであれば僕もうれしいのでグリーに入社することにしました。

グリーでは2年くらいかけてCVCの立ち上げを進め、インターネットビジネスの経験を積みました。並行して、代表を務めるSTRIVEの原型をつくり始め、いよいよVCとしてスタートを切ることになったんです。

STRIVEでは1号、2号、3号とファンドをつくり、幸いなことにち��ゃんとリターンを出せています。キャピタリストとしては、いまのところちゃんと成果を出せているんじゃないかというのが自己評価です。

成果が出せて大きな達成感を得られていますし、やり甲斐を感じていることも事実です。ただ、個人的には葛藤というか、「これをずっと続けていくのだろうか?」と疑問視しているところもあります。

VCの事業モデル上、当然ですがファンドをつくり続けなくちゃいけない。1号、2号、3号とファンドをつくり、次は4号、5号とやり続けていくことが求められます。それ自体はもちろんわかっていたことですが、外部環境について大きな変化を感じています。

資金を集めて、企業に投資をして、大きく育ててリターンを得る。簡単に言うと、これがVCという産業ですが、この産業がどういう状況にあるかを冷静に考える必要があると思っています。

�僕らがベンチャー投資に関わり始めた2000年のはじめは、この産業の黎明期でした。VCという言葉がメディアにほとんど出てこないころです。そこからインターネットバブルがあって、Web2.0プチバブルがあって、リーマンショックがあって。2011年以降は金融緩和政策で、実経済以上の資本が供給されるようになって、いわゆる「過剰流動性」という状態になりました。この10年くらいでVCの数が大きく増え、結果としてこの産業はいまレッドオーシャンになりました。

ここ数年は新聞やネットなど多くのメディアで「VC」と言う言葉を目にしますよね。「スタートアップが資金調達した」というニュースも、昔はレアでしたがいまは当たり前になりました。何が言いたいかというと、VCという産業自体はもうコモディティ化したということです。差別化が非常に難しくて、差別化しようとするとファンドのサイズを大きくするしかない。ファンドのサイズを大きくするとリターンを出すのが難しくなる。そういうフェーズにいるのではないかと個人的には捉えています。

産業として考えたときに、大きなリターンを出すことの難易度が上がっているというのは大きな悩みのタネです。そして、差別化が難しいということは、極端な言い方をすれば他のVCと大枠��同じことをやるということです。個人的に、ここに大きな違和感があります。もちろん、VCを否定しているわけではないです。ただ、VCの事業特性上、自分だけの価値を出しづらくなってきたと感じています。

「他の人と同じはイヤ。他の人と違うことがしたい」というのが僕の性分であり、強いこだわりなんです。なので、いまは周囲から、「VCでもっとがんばっていきましょう!」と言われても、個人的にはあまりピンときません。現在の産業構造で独自性を出す方法を思いついたらこれまで以上に本腰を入れる可能性はありますが、いまのところ新たに4号ファンドをつくるつもりはないんです。新しいファンドはつくらず、既存ファンドで満期を迎えるものがあるのでそのメンテナンスとか、ボードメンバーとして参画している会社の経営に注力するという感じですね。

明確に表れていると思います。というのも、僕のファンドに投資くださる機関投資家の方からは、「堤さんのポートフォリオは他のVCと被らないですね。他と被らないから御社に投資するんですよ」と言っていただくことが多いからです。こうおっしゃって�いただけるととても嬉しい。

つまり、多くのVCはみんなが良いと言う人や企業に投資するんです。それが勝ちパターンですから当然です。でも僕は、みんながあまり注目してないところに投資する。その上でリターンを出すというのが僕のスタイルであり、こだわりです。たとえば、僕は連続起業家や著名な経営者だからと言って、それだけでは当然投資しません。事業的にすでに成功している人や有名な人に投資をするのは、僕にとっては他のVCと同じことをすることにあたるからです。その代わりできるだけ、まだあまり注目されていない人や企業に投資をしたい。

わかりやすいのがカバー株式会社(Vtuberからメタバースまでバーチャル領域のビジネスを展開しているスタートアップ企業)への投資です。この案件は僕の過去最高リターンなのですが、最初に投資をした2018年当時はVtuberに対する一般的な知名度や事業への信頼性が全然なくて。事業というよりもサブカルの中でも尖っている一部分みたいな位置付けで、他のVCの方々もみんなスルーしていて。STRIVEの投資委員会でも、「カバーに投資する」と言うとみんなポカーンとしていました(笑)。

ちょっと偉そうな言い方になってしまうかもしれませんが、僕が思い描いていた世界観にマッチしたからです。「こういう世界になりそうだな」というイメージとか、「こういう世界になったらいいな」という願望とか、そういった僕なりの世界観が頭の中にあります。その世界観を実現するために、彼らがやっていることがパチンッとはまった。だから投資したんです。

「これからはVtuberが来るぞ!」と感じて投資したわけではなく、あくまでもメタバースやバーチャル領域でのエンターテインメントやコンテンツ発信という彼らの事業領域そのものに大きな魅力を感じました。

インターネットが登場して、SNSが出てきて、僕たちはリアルの世界とバーチャルの世界を行き来して暮らしています。この流れで、これからはリアルな人格とバーチャルな人格の両方を使いこなす世界が来ると考えています。そういう時代が来たときに、いまカバー株式会社がやっていることは新しい世界のベースになる。そう考えて投資しました。

他のベンチャーキャピタリストの方々とは投資先に対して見ているものが少し違うんだと思います。私の場合は、いまのトレンドとか、ブームとかにはあまり執着せずに、自分が描いている世界観に合うかどうか。ここをポイントにしているからです。

以前シェアリングエコノミーが大きく注目された時期がありました。でも僕は、関連企業に一切投資をしませんでした。それは、僕自身が物をシェアすることやシェアされることが好きじゃないからです。ただ、シェアリングエコノミーの文脈で言えば、メルカリさんのような会社が出てきてとんでもなく成長したわけですから、投資やリターンという観点では僕は機会を逃したと言えます。そう考えると、自分の世界観に合う・合わないで投資判断をするのは諸刃の剣だとも思います。でも、これが僕のスタイルなのでこれからも変えるつもりはありません。

STRIVEで4号ファンドをつくらないと決めて、これまでと比べるとほんの少しだけ時間に余裕ができたんです。僕としては、この時間を有意義に使いたい。何か新しいことを始めなきゃいけないという気持ちがありました。

何をしようかな?やるとしたらどんなビジネスが良いかな?ということを考えていたときに、ふと降りてきたんです。スピリチュアルっぽいんですけど、本当に「降りてきた」というのがしっくりくる表現で。「柔術に関するビジネスをやろう」というアイデアが、自分の中にふっと降りてきた。これがSIIIEEPを始めたきっかけ��です。

筋トレやピラティスなど身体を動かすことが好きだったので、もともと柔術の存在は知っていました。そして、知り合いに柔術道場のオーナーがいて、その方から「今度道場を始めるから遊びにおいでよ」と誘ってもらったんです。彼の道場に行ってみて、そこで出会ったのがいまの師匠です。やってみたらとても面白くて、それから柔術にのめり込んでいます。

2022年の10月に柔術を始めて、2023年の3月に初めて公式試合に出たんです。そのときは負けちゃって、猛烈に悔しくて。他のVCに案件を持って行かれて悔しい!とかはあったんですが、そのときよりも遥かに大きな悔しさがありました(笑)。試合に負けてからさらに柔術に打ち込むギアが上がり、いまは週に5〜6回道場に行ってますね。

柔術のルーツについては諸説ある�のですが、調べてみると平安時代くらいにはもう原型があって、戦国時代にある程度体系化されたと言われています。戦場に出た侍が、弓が尽きて、刀が折れて、それでも相手を制するための最後の手段にしたのが柔術だと言われていて。要は、道具に頼らずに自分自身のみで相手と対峙するというものです。

相手と対峙するときは、頭も身体も総動員します。英語圏では柔術を「Body Chess」と呼ぶのですが、身体を使ったチェスです。相手がどう出てくるのかを予測して、先回りして戦略を立てていく。もちろん相手も同じことを考えているので、お互いに読み合うわけです。頭をフル回転させながら、身体もフル回転させる。柔術の場合は文字通り身体も回転させます。身体を右回りさせると関節が極(き)まってしまうけど、左に回れば抜けられるとか。身体の構造を理解してテコの原理とかも踏まえながら、頭も身体もすべてをフル稼働させる。試合であれば5分間ずっとです。これが本当におもしろいんです。

考える力も必要ですし、考えたプラン通りに身体を動かすことも必要です。相手の出方によっては途中でプランを修正することも必要になります。そうやって自分自身のすべてを使って勝負するというのが一番の魅力だと思います。

他の武道や格闘技と同じように自分を追い込まないといけないわけで、肉体的にも精神的にも研ぎ澄まされていく感覚があります。本�格的に柔術を始めてまだ2年ですが、僕にとって柔術が大きな支えになっています。

そんな柔術を、もっと多くの人に知って欲しい。もっと多くの人にやってもらいたい。そのためにはどうするか。これが僕のミッションなんじゃないか。他の人ではなく、僕がやるべきことなんじゃないか。そんな考えが、ある日ふっと降りてきたんです。

「降りてきたからにはやってみよう」ということで、いろいろと調べたら、グローバルでは大きなマーケットであり、成長中ということがわかりました。

例えばアメリカでの競技人口はライト層を含めると300万人くらい。アメリカの人口はざっと約3億人なので、100人に1人が柔術をしている計算になります。日本はというと、10万人に届かないくらいです。1億2,000万人に対して10万人なので、アメリカと同じ割合まで持っていけるとしたら、100万人までは伸びる余地があると考えています。

ちなみに、日本のヨガやピラティス人口はライト層を含めて1,000万人ほどです。マーケティングや啓蒙活動をきちんとやれば、十分にポテンシャルがある市場だと思っています。

いつもなら柔術の魅力を広めようとしている人を見つけて投資するんですが、「柔術×ビジネス」について考えている人はなかなかいなくて。「じゃあ、なおさら自分がやろう」ということで始めたのがSIIIEEPです。

そもそもSWEEPとは柔術の技の一つです。「スイープ」という技があり、上下をひっくり返すとか、形勢を逆転するとか、そういう意味で使われます。

どの世界でも似ていると思いますが、常識をひっくり返すことって、これまでとは違う考え方の持ち主じゃないとできないことだと思うんです。これまでとは違うというのは、つまり「他の人とは違う」ということだと思います。そこに自分のスタイルとのシンパシーを感じるし、柔術界のこれまでの常識をスイープしていまよりももっと良い方向に変えていけたら良いなという想いを込めています。

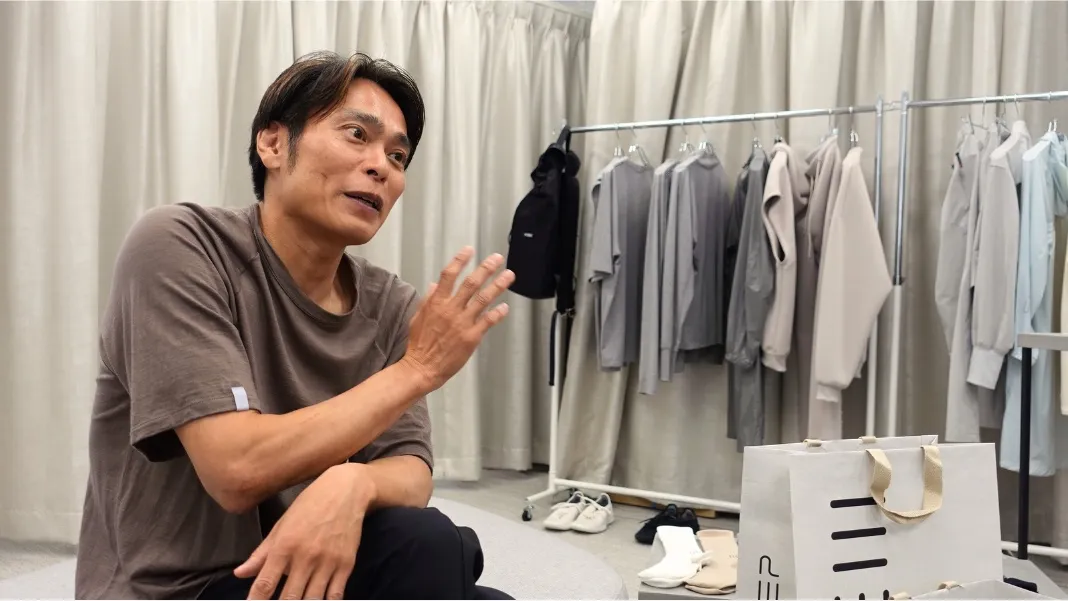

ひっくり返すためのいろんな仕掛けをするプロジェクト名が「SIIIEEP(スイープ)」で、第一弾として2024年7月8日にアパレルをローンチしました。"SIIIEEP”と書いて、あえてスイープと呼ぶようにしています。タグラインとして、「CHALLENGER`S WEAR」というキャッチコピーを作り、何かしらのチャレンジをしている人を応援するためにつくりました。

素材や軽さに思い切りこだわってつくったのですが、チャレンジしている人がこの洋服を着ると、心地よさを感じて少しリラックスできたりとか。そういうシーンを想定しています。機能性衣類ではないので、血行が良くなるとか姿勢が良くなるとか、そういった効能があるわけじゃないですが、着心地とか羽織ったときに感じる軽さで「いいね」と思ってもらえたらうれしいですね。この服で街にも出られるように見た目のオシャレさは大事にしたくて、僕の主観ではあるんですけど着たときに気分が上がるようなデザインにしています。

「CHALLENGER`S WEAR」としたのは、これまでずっと挑戦者を応援する生き方をしてきたからです。これまでは投資という形で起業家を応援してきた。それが今度はアパレルというリアルビジネスに変わったということですね。

洋服屋さんになりたいわけではなくて、柔術を広めていくための最初のステップがアパレルという位置付けです。このあと、SIIIEEPの名前を冠し�た大会の開催や様々なグッズ販売など、いろいろと計画を立てています。

つい先日、代々木体育館で全日本柔術選手権が開催されたのですが、選手として出場しつつ、スポンサーとしてSIIIEEPのブースを出展させていただきました。そうやって、僕やSIIIEEPがハブになり、これまで柔術と接点がなかった人と柔術をつなげていきたいと思っています。

まずは、立ち上げたばかりのSIIIEEPを軌道に乗せたいですね。柔術をもっと多くの人に知ってもらいたいですし、柔術の魅力を伝えたいという想いがあります。「柔術を通じて、人々のウェルビーイングを実現する」という考えを大切にしているので、自身のSNSも活用しながらいろんな発信をしていって、柔術に興味を持ってくれる人を増やしたいと思っています。

興味を持ってくれる人が増えて、柔術人口が増えたら、アパ�レルやグッズを買ってくれる人が増えるかもしれない。そうなれば、ビジネス的にも成功と言えるだろうな、と。まず目の前の目標にしているのはそういうことですね。

いろんな反応がありますが、個人的にはキャピタリスト経験の長い僕が新しいことをやるのは少なからず意味があることだと思っています。

たとえば、他のVCの中堅アソシエイトからキャリアの相談を受けたりもするんです。「このままファンドをつくり続ける人生で良いんだろうか?悩んでいます」みたいなやつです。これまでなら、「つくり続ける」とか「CFOをやる」といった選択肢がありました。そこに、僕のようにゼロから起業する選択肢も追加したい。古くからこの産業に関わってきた一人として、いろんなキャリアパスがあることを後進の人たちに見せられたらいいな、と思っています。

ちなみに、万が一うまく行かなかったとしても、ネタとして笑い飛ばせばいいという気持ちでやっています。これはふざけてるわけではなくて、自分の中で抜け道をつくっておかないと精神的にキツイんですよね。「絶対失敗できない」と大きなプレッシャーを背負いながらやると病んでしまうので(笑)。

SIIIEEPはすべて自己資金でやってますし、リアルビジネスなので在庫を抱えたりして本当に大変です。ただし、仮にこのチャレンジがうまく行かなかったとして、「堤さん、思い切りお金を溶かしちゃいましたね」と言われたら、「そうだね。やっちゃったよ」と笑い話にしてやろうと(笑)。そういう気持ちでやってますね。

目の前のことで言えば、組織づくりを進めていきたいですね。いまは、業務委託で手伝ってくれているメンバーがいるのですが、出来れば、正社員でフルタイムでがんばってくださる方を探しています。自分で何かをつくりたいとか、チャレンジする人を支えたいとか、そういう気持ちを持った方とぜひ一緒に働きたいと思っています。

あとは、良いコミュニティをつくることでしょうか。僕が通っている道場はもちろん、他の道場もそうだと思うのですが、一緒に稽古をする人たちとのコミュニティがとても刺激的なんです。柔術の技を競い合うライバルでもありますし、道場を離れたら良き仲間でもあるというか。たとえば、同じ道場の誰かが仕事で新しい商品を出すとなったら、みんなで買って応援しようとか、そういったお互いに支え合っていこうという姿勢が強いんですよね。コミュニティってとても大事だと思いますし、SIIIEEPを通じてつながる人たちと良いコミュニティをつくっていきたいと考えています。それが、このチャレンジを続ける上での支えになってくれると思うので。

もちろん、既存ファンドのメンテナンスやボードメンバーとして参画している会社の経営は、これまで通りがんばります。チャレンジしている誰かを応援するというのは、僕がやりたいことだし、SIIIEEPも合わせていろんな角度から多面的に応援するというのは、僕じゃないとできないことだと思うので。

周りのみんなからは「大変なのを選んだね」と言われます。自分でも大変なことはわかっていて、その上で始めたのがSIIIEEPです。これまで関わってきた投資や事業はデジタルなものがほとんどだったので、リアルなビジネスに挑戦したかったという側面もあります。

リアルビジネスをやってみての変化ですが、これは本当に今更だけど強く感じていることがあって、いろんなことにこれまで以上に感謝するようになりました。「何言ってるんだコイツ」と思われるかもしれませんが(笑)。

ショップに置くフライヤーひとつでも「これを作るのに人手とお金がかかってるんだな」とか、ショップに洋服を並べられるのも「工場から持ってきてくれる配送の方のおかげだな」とか。自分でリアルビジネスを始めたことで、こういった当たり前のことに改めて感謝の気持ちがもてるようになりました。「遅いよ」と言われるかもしれませんが、そう言われてもいいんです。僕にとってはとても大切な変化で、SIIIEEPを始めたからこそ再認識できたことなので。

感謝の気持ちを忘れることなく、これからも「他の人とは違うこと」「僕じゃなきゃできないこと」を大切にしていきたいと思っています。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

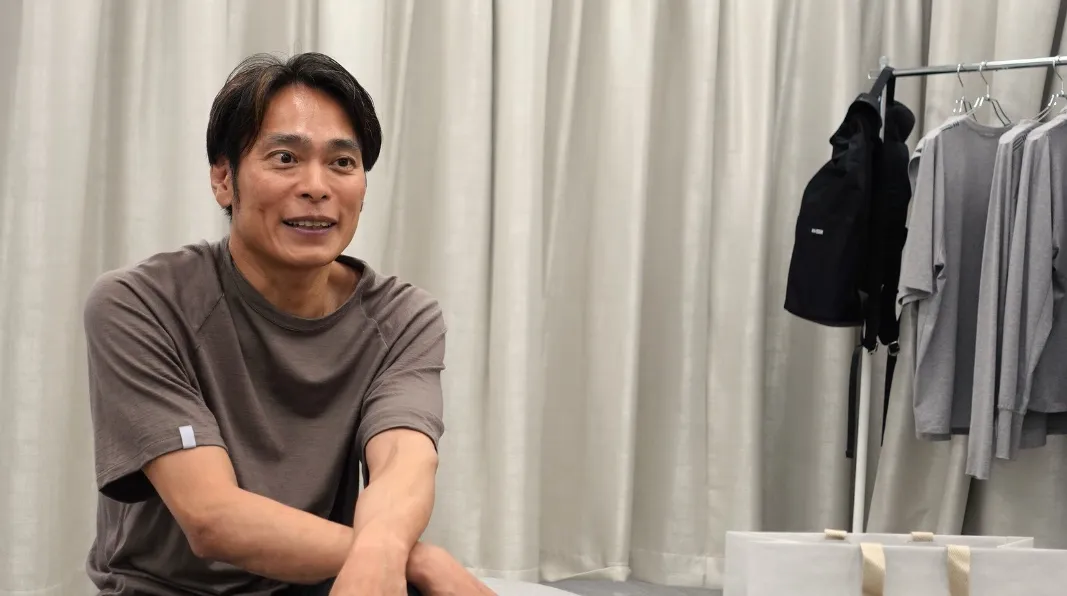

取材では、神宮のプレスルームにお邪魔しました。お話をお聞きするなかで「CHALLENGER`S WEAR」のコンセプトに共感し、その場で一着購入させていただきました。素材やデザインについてのこだわりや、こういう場面で活躍すると思うという作り手の想いもお聞きでき、ご自身も楽しみながら「SIIIEEP」の立ち上げをしているということが伝わってきました。 STRIVEの代表パートナーとして、Forbes JAPAN「日��本で最も影響力のあるベンチャー投資家ランキング」2024年版2位にも輝いた堤氏。ベンチャーキャピタリストとしての実績がありながらも、50代になってから自ら起業するというのは、大きな大きな決断だったと思います。しかし「もしもうまくいかなかったら、ネタにして笑い飛ばします」と笑顔で言えるところに、思い切りの良さやかっこよさを感じました。 トップキャピタリストの肩書きもお持ちで、普通の起業家と比べて、違った大きなプレッシャーがおありな中、ご自身の生き方を貫く堤氏。「チャレンジャーを応援するのが好き」とおっしゃっていましたが、ご自身こそが誰よりもチャレンジャーだなと感じた取材でした。

2024.11.22 公開

2024.11.29 公開

2024.11.26 公開