市場づくりとプロダクトづくりを同時並行。投資家に「S級の経営難易度」と言われる中で挑戦を続ける、RABO伊豫愉芸子の覚悟。

2024.11.22 公開

2024.11.22 公開

株式会社RABO 代表取締役CEO 伊豫 愉芸子

設立:2018年

事業内容:「猫の生活をテクノロジーで見守る」Catlogの開発

レンティオ株式会社 代表取締役社長

プロダクトへの執念が本当にすごいです。ふざけてるのかな?と思うくらい徹底していて、本当に尊敬します。弊社もユーザーに対して向き合う姿勢、プロダクトへのこだわりは負けていないと思っているのですがRABO社はDAY1から今に至るまでその情熱が全く変わっていないので本当にすごいと思います。web会議中に猫たくさん出てくるし、猫に様付けないとちゃんと注意されるし、ところどころ「やっぱりふざけてるのか?」と思うのですが大真面目に全力投球されていてすごいです。

小さいころから生き物が好きで、小学生のときは学校からの帰り道で見つけた動植物を家に持って帰るような子どもでした。生き物が好きなまま大きくなり、海の生き物に興味があったので、東京水産大学(現 東京海洋大学)に入学しました。そ�こで大学卒業後、そのまま大学院に進み、合計6年間ずっと海の生き物や海について学んでいました。

大学3年のときに、新聞でバイオロギングというものを知りました。動物の体に小型のセンサーを装着して行動データを取り、人間では観察できない動物の行動や生態を明らかにする科学分野です。「世の中にはこんなに楽しい研究があるんだ」とすごく衝撃を受けました。

そのままの勢いで、新聞記事に載っていた国立極地研究所に「話を聞きに行きたいです!」と連絡したんです。突然の連絡だったのに快諾していただけました。いざ訪問してみると「明日から一緒に研究しますか?」みたいな流れになり、そのままバイオロギングの研究を始めることになったんです。

大学時代はペンギンを研究し、大学院のときはオオミズナギドリという野生の水鳥を研究していました。水鳥の研究を例にすると、だいたい無人島になるのですが、鳥が生息している島に行き、テントを張って、研究をしていました。キャンプと言えば聞こえはいいのですが、野良生活のようなことをしながら、目当ての鳥の巣穴を探して、調査するための仕掛けをセットして。夜帰ってきて朝出かけていくという習性の鳥なので、私も同じ生活リズムにして。島で暮らしながら鳥の生活を研究する。そんなことを2年間やっていました。

この研究が本当に楽しくて、博士課程に進むか就職するか、進路についてはとても悩みましたね。いろいろと考えた結果、新卒として企業に就職する機会は限られているので、「一度社会に出てみよう」と就職することを選びました。

ある程度社数を絞って就職活動をしていたのですが、そのときに興味を持った会社がリクルートです。人間の行動を分析して、どのようなプロセスになるか仮説を立てて考えて、そこから逆算してプロダクトやサービスをつくっていると感じて、バイオロギングと似ている部分があると思ったからです。

リクルートでは、これまでの海洋動物から人間に対象を切り替えて、「どんな行動パターンを取るのか」を考えながら企画やサービス開発の仕事をしていました。当時は「起業しよう」とはまったく考えてなかったです。ただ、生き物や動物のことは変わらずに大好きでしたし、バイオロギングへの思いは頭の隅のほうにずっと存在し続けていました。

リクルートで10年くらい仕事をしたころ、「違う世界も見てみたい」と思って転職したんです。スタートアップ企業への転職だったのですが、実際に働いてみたことで私の中でスタートアップが身近な存在になりました。

自分たちで事業を考えて、実際に動かして、会社を成長させていくプロセスは、リクルートも他の会社ももちろん同じですけど、スタートアップの場合は「自分たちでやる」感じがより一層強いと思います。そういう経験もあり、起業についても考えるようになりました。

同じくらいのタイミングで、現在のCatlogシリーズのようなプロダクトのイメージが頭の中にぼんやりと生まれてきました。そこからリクルート時代に培った経験が活きてきたんです。何が課題で、その課題を感じている人はどれくらいいて、課題を解決するにはどのようなアプローチがありそうなのか。そして、私の頭の中にあるイメージは、本当に課題解決につながるのか。そういうことをグルグルと考えつつ、半年くらいかけていろんな調査をしました。結果、「これは事業としてやる意義がある」という結論になり、2018年の2月22日(猫の日)にRABOを起業したという流れです。

Catlogが生まれた背景は、「家族である猫様のことをもっと知りたい、わかりたい」という気持ちにあります。

中学生のときから実家で3匹の猫様と一緒に暮らしていました。結婚して、実家を出てからはしばらく動物がいない生活を送っていましたが、ご縁があって2016年にブリ丸(♂)を家族の一員として迎えることになりました。

もともと猫様と一緒に暮らしていたので飼い方はわかるものの、改めて猫様との生活を始めてみるといろいろと不安な気持ちが出てきたんです。それは、「なんだかいつもと様子が違うな。どこか具合が良くないのかな」だったり「もし調子が悪くても私が気づけなければ取り返しのつかないことになってしまうんじゃないか」という不安です。家族としてもっと大切に接したいのに、言葉を使ったコミュニ�ケーションができないから、どうすればいいかわからない。大事な家族なのに、なぜこんなにも見えない時間が多くわからないことが多いのだろう、そういうことを感じていました。

そして思い出したんです。「私は動物の見えない行動を見えるようにするための研究をしてきたじゃないか」「リクルートでサービス開発や事業開発をやってきたじゃないか」と。バイオロギングとサービスづくりを掛け合わせることで、自分の中にある不安を解決できるんじゃないか。同じようなことを感じている世の中の飼い主さんにとってのソリューションになるんじゃないか。自分の中にあった個別の経験がつながった感覚がありました。

そこから、調査や分析に入ります。バイオロギングは、マッコウクジラや鳥、マンボウや亀など、いろんな動物を対象に研究が行なわれています。それぞれ行動パターンや生活習慣が違うので、動物の種類によってログを取るためのセンサーが異なったり、得られたデータを解析するときの手法が異なるんです。この前提を置いたうえで、猫様の行動を詳細に把握するには首輪型のセンサーが一番適しているだろうという仮説がありました。

大学の恩師のところにも相談に行って、「こういう事業を始めようと思っています。そもそも海洋動物を中心に進められてきたバイオロギングは、陸上動物に対しても可能でしょうか?どう思いますか?」と��アドバイスを求めたり。当時、研究で使っていたセンサーを借りてきて、ブリ丸(♂)につけてみたり。いろいろと試してみたんです。その結果、持っていた仮説の通りで、イエネコでも首輪型のセンサーにすることで行動のログが取れて、行動の分類ができることがわかりました。

首輪型のセンサーに加えて、ボード型のプロダクトも開発しました。猫様は泌尿器系の疾患にかかりやすいのですが、その懸念がないかを把握するためのものです。おしっことかうんちといったトイレの情報を詳細に把握することができます。

そこからは試作品を使い、実際にデータを取っていったんです。イエネコという種は複雑な行動をする動物なので、高い精度で行動解析できるかはやってみないとわかりませんでした。そこで、バイオロギングの知見とAIの技術をフル活用して、テストを重ねていったんです。「このレベルをクリアできたらローンチしよう」と目標設定し、開発着手から1年後の2019年に一般販売を開始したという流れになります。

猫様に特化したものはほとんどなかったと思います。2016年とか2017年ごろに欧米を中心にいわゆるペット向けデバイスが出てきましたが、メインは結果的に犬向けのものでした。トラッキングするためにGPSがついたものが多かったと思います。

猫様と犬はコンパニオンアニマルとして人間と長らく一緒に暮らしている動物とはいえ、生物学的にも、行動学的にも大きく異なります。それゆえ飼い主さんのインサイトも違うはずだと考えていました。そのため、大きく「ペット」というカテゴリーで考えるのではなく、種別や飼い主さんのインサイトに沿ったものにしよう。そのほうが、プロダクトとしては芯を食ったものになるだろうという意図が最初からあったんです。まずは猫様にフォーカスすることが、結果近道になるという考え方です。

私たちは会社として「すべては、猫様のために。」という言葉を掲げています。Catlogシリーズはまさにこの言葉の通り、猫様のためだけにつくったプロダクトになります。

いまでこそ、スタートアップ界隈などでは少しだけ知られてきたと思っていますが、当時は一般的な知名度はほとんどありませんでした。そのため、創業した2018年に、まずはクラウドファンディングをしたんです。

クラウドファンディングでは、資金調達よりもメディアでの露出など初期的な認知の獲得を狙っていました。アーリーアダプターと呼ばれる方々には相性が良いプロダクトだと考えていましたし、私たちの「猫様の飼い主さんにはこういうインサイトがありますよね」という仮説を確かめる狙いもありました。

結果、開始から1時間で目標金額を達成しました。最終的には1,500%くらいの達成率だったので、「多くの方が共感してくださったので私たちの仮説は間違っていなかった」と確かめることができました。一番の狙いだったメディア露出もうまくいって、初期認知を獲得することができました。

クラウドファンディングでは、応援してくださる方がコメントをつけてくれるのですが、それを読むのが開発の励みになりました。「外出中に様子がわかるものがずっと前から欲しかった」とか「家にカメラをつけていても都合よくカメラの前にいてくれるわけじゃないから不安があった」といったコメントを読んで、私たちのプロダクトは猫様にとっても飼い主さんにとっても必要なものなんだと改めて実感できたんです。

実は、創業したばかりのころ、投資家の方に事業の説明をすると「これは本当に世の中に必要なのでしょうか?」と言われることもありました。私は一人の飼い主として「大切な家族である猫様と1秒でも長く一緒にいたい。そのために、テクノロジーを使って猫様の生活を見守るプロダクトが欲しい」と強く思っていたのですが、最初はなかなか伝わらず、難しい時期もありました。

でも、クラウドファンディングで同じ気持ちの人がたくさんいることがわかりましたし、結果的に初期にエンジェル投資家やVCの方々からも資金調達ができました。「これまでもニーズはあったけれど、ニーズを叶えるサービスがなかっただけ」ということがわかったんです。スタートアップは市場をつくる存在だと言われることがありますが、そのときは「ああ、こういうことか」と思いましたね。

市場をつくりながら、プロダクトもつくる。プロダクトは、ハードウェアもあればソフトウェアもあるし、AIもある。これらを同時並行で進めていくのはやっぱり大変�です。投資家の方々からは「Sクラスの経営難易度」と言われたこともあります。

でも、一日仕事をやりきって家に帰ると、ブリ丸(♂)とおでん(♂)の2匹が寄ってきてくれるんです。「あなたたちのために今日もがんばってきたよ〜」と話しかけたりするんですけど、それで大変なことはだいたい吹き飛びますね(笑)。

経営は簡単ではないですし、難しいこともたくさんあります。人間だから凹むこともあるし、キーッ!となることもあります。ただ、私がやっていることは、少なくとも目の前にいるこの子たちのためになっているという実感があります。

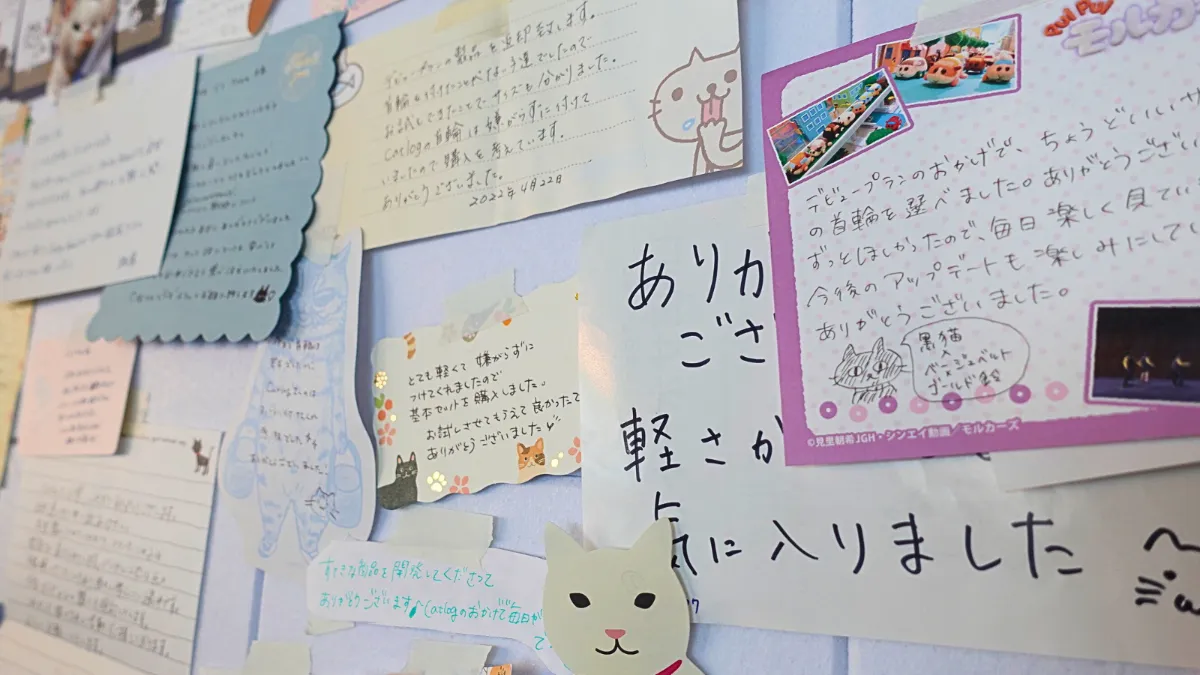

あと、ありがたいことにCatlogを使ってくださっている方々がSNSにいろんなことをアップしてくれるんです。会社にお手紙が届いたりもします。そういうのを見ると、やっぱりうれしいですし、本当に励みになっていますね。

そうですね。ありがたいことに強く応援してくださるお客様が多い��と思っていて、プロダクトの開発にとても役立っています。アプリ内で猫様との生活についてや製品開発に関係するようなアンケート依頼を出したりすると、何のインセンティブもないのに2日くらいで数千単位の回答をいただけるんです。

会社にも猫様と一緒に暮らしている社員が多くて、常に30匹くらいの猫様が私たちのそばにいます。飼い主として「こういう機能があったらうれしいな」という意見は本当にたくさんあるので、社員の家族の猫様で初期的なテストやモニタリングができます。

たとえばごはんを食べるときに、時間をわけて少しずつ食べる子もいれば、あげたときに全部食べる子もいます。検証したいことが出てきたら、いろんなパターンごとにテストができるんです。そういう意味では、たくさんの猫様と飼い主さんがそばにいるのはとても恵まれていて、本当にありがたいと思いますね。

首輪型のCatlogをつけていただくと、24時間・365日、猫様がどのような行動を取っているのかがわかります。首元の微細な振動がどの行動に当てはまるのかをAIで判定して、その結果をほぼリアルタイムでアプリで見ることが可能です。そうすることで、外出先でも猫様の「今」がわかります。加えて、行動パターンや行動の時間がいつもと異なっていたら、「調子が悪いのかな」と変化に気づくことができます。

首輪型のCatlogでは、得られた振動から8つの行動に分類しています。「食べる」「嘔吐」「水飲み」「寝る」「走る」「歩く」「毛づくろい」「くつろぐ」の8種類です。2024年9月には機能を追加し、「体温の変化」がわかるようになりました。猫様の日々の体温の変化が可視化され、普段の体温より高い場合は飼い主様にアラートでお知らせする機能です。

体温の変化は猫様の体調を把握するうえで非常に重要な指標になるので、これまでよりも一歩進んだ状態で体調管理ができるようになります。

ボード型のCatlog Boardだと、猫様の体重はもちろん、おしっこやうんちの回数や量、トイレの滞在時間がわかります。猫様用トイレの下に置くだけでこれらのデータが自動で記録され、アプリで確認できるというものです。トイレの回数が増えたり、いつもと違う数値が記録されるとアラートが出ますから、体調の変化に早期に気づくことができるんです。

多頭飼いにも対応していて、体重やトイレの利��用傾向などからそれぞれの猫様を自動で識別可能です。また、最近では首輪型が苦手な猫様のためにシュシュ型もあるのですが、中には「何かを身につけるのが苦手」という猫様もいます。そういった猫様にも使っていただけるよう、身につけるデバイスを使っていなくても、ボード型だけで利用いただけるようにしています。

そうですね。行動ログデータや体重・排泄データは、直近では150億件以上になります。

GPSの移動データを持っている欧米の企業があると聞いたことがありますが、細かい行動分類別に、ほぼ全方位のデータを、これだけの規模で保有しているのは世界でも私たちだけじゃないかと思います。そのため、猫様や飼い主さん、そして世の中に対して、何かしらを還元していきたいという気持ちがあります。

なので、2021年にCatlog総合研究所を設立しました。膨大なデータを用いてさまざまな研究を行なっていき、将来的にはイエネコはもちろん、野生の猫科動物の保全などにも役立てることができたらうれしいなと思っています。

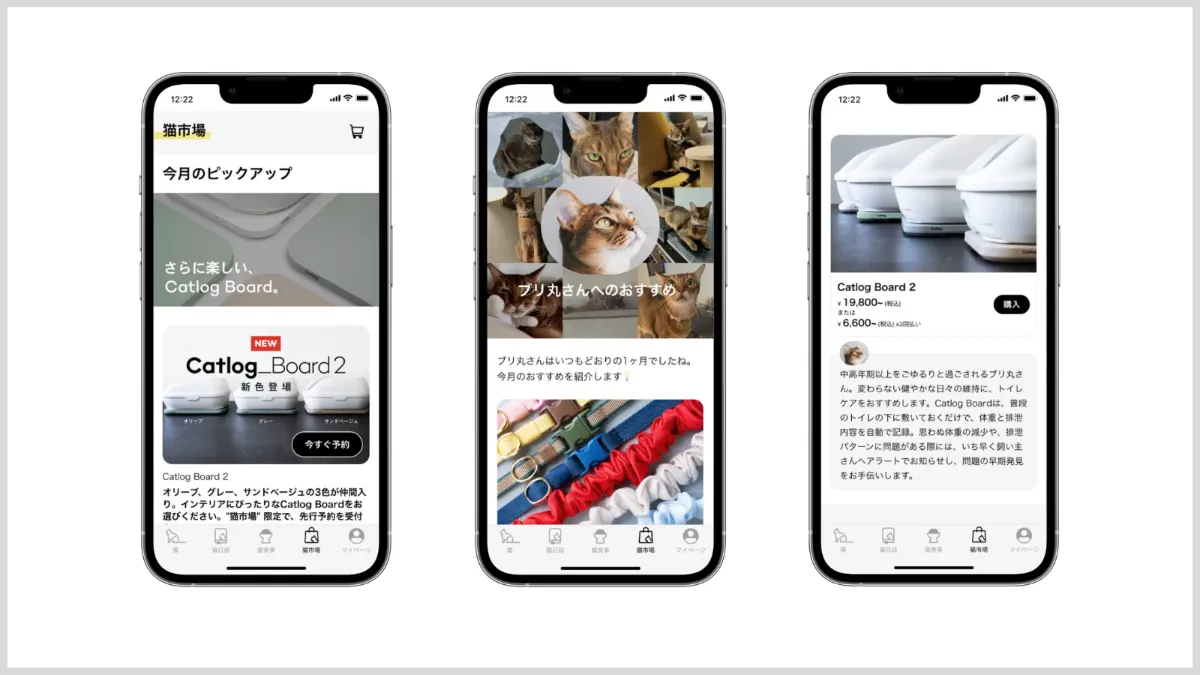

2024年9月24日でCatlogシリーズは5周年を迎えたのですが、先ほどお伝えした「体温の変化」に続いて、10月には「猫市場」というプラットフォームもオープンしました。

これは、Catlogのデータを活用して、「その猫様のため」だけの1to1なケア情報や製品情報を提供するものです。Catlogアプリからアクセスでき、まずはCatlogに関連する製品についての情報を提供していて、今後、様々な展開を予定しています。

猫様向けはもちろん、飼い主さんに向けても「この猫様にはこういう接し方が良いと思いますよ」など、パーソナライズされた情報を提供しています。豊富なデータがあることに加えて、自前のプロダクトがあること、サービスのエンゲージメントが高いことが私たちの強みです。これらの強みをフルに活用して、猫様や飼い主さんにとってより価値のある事業にしていきたいと思っています。

「世界中の猫様と飼い主さんが1秒でも長く一緒にいられるように。」とはじまったCatlogですが、おかげさまで今年5周年を迎えることができました。

この5年間で各種体調変化のアラートや元気スコアの表示など、さまざまなアップデートを行ない、多くの猫様を見守ってきました。得られた膨大なデータをまとめるとともに、首輪型のCatlogを着けた猫様が迷子になってしまった場合に半径約10メートル範囲の位置情報を地図で表示する「迷い猫モード」を新機能として実装することを発表しました。

この機能は現在最終開発段階のためリリースはこれからなのですが、地震からはじまった2024年に私たちだからできる取り組みの一環として開発したものになります。

また、これからの展望につ��いてですが、最終的にはCatlogシリーズを世界中の猫様に使って欲しいと思っています。グローバル展開は初期のころから考えていて、日本で得たノウハウをベースにして、ゆくゆくは世界中で事業を展開する計画です。

食べ物や個体の大きさ、住環境の違いはありますが、猫様の行動は万国共通で、猫様のことを大切に想う飼い主さんの気持ちも万国共通だと思っています。そのため、プロダクト開発とマーケティングの部分は日本と大きく変わらないと考えています。

2023年には米国でプロダクトをローンチしました。世界的なエレクトロニクスのイベントである「CES」や、全米の猫様好きが集まる「CatCon」というイベントにも参加してきました。たくさんの飼い主さんと会話してみてわかったことは、猫様の行動は日本と米国で変わらないし、猫様のことを大切に想う飼い主さんの気持ちも日本と米国で変わらないということです。

違いがあるとすれば、カラーリングや柄などへの好みでしょうか。インサイトは一緒でもカルチャーは国によってや地域によって異なるので。

たとえば日本だと、有名な猫型ロボットの影響かもしれませんが、猫様の首輪は赤いベルトに金色の鈴というのがスタンダードです。でも、米国ではベルトは赤よりも青�とか緑とか落ち着いた色が人気でした。あと、日本ではベルト型の他にシュシュ型も人気があるのですが、米国では珍しいみたいです。「これは何?」とよく質問されました。「やわらかい素材なので猫様に優しいし、イージーにオン・オフできるよ」と伝えると、「Make sense(なるほど!)」と言ってもらえてうれしかったですね。

オンラインとオフライン合わせて、米国の飼い主さんからもたくさんのリアクションをいただいています。まずは、日本の5〜8倍の市場規模と言われている米国で結果を出すこと。次に、日本と米国で培った勝ち筋を使って、さらに英語圏に広めていく計画です。英語版のアプリはすでにあるので、米国の次はどこが良いかを経営チームで検討しているところです。

Catlogシリーズは、猫様と飼い主さんが日常生活のなかでつながりを実感し続けられるプロダクトであり、いま以上に幸せな関係性をつくることができるものだと本気で思っています。なので、世界中に広めるまで、�がんばり続ける覚悟が私にはあります。

この事業をやろうと考えていたときに、「一度始めたら絶対に途中で辞めてはいけない事業である」と思ったんです。プロダクトができる前で、まだお客様が一人もいないときのことです。

このプロダクトは絶対に世界を変える。最初は理解されないかもしれないけれど、一回使ってもらえれば手放せないものになる。だからどんなことがあっても途中で辞めてはいけない。「それをわかっているの?その覚悟があるの?」と自問したことがあるんです。

本気で考えた結果、「私にはその覚悟がある」と強く、心から思いました。だからこそ、起業するという選択をしたし、外部から資金を調達して、投資家の方にも入ってもらって、一歩ずつ進めていきました。マイルストーンとしてIPOも視野に入れていますが、それはあくまでも社会の公器としてCatlogを提供していく義務があると考えているからです。

「覚悟」という言葉を使うと重たく伝わってしまうかもしれませんが、社員のみんなにも同じように覚悟を求めています。それは「絶対に途中でこの会社を辞めない」といったものではなくて、「"いのち”に関わる仕事だよ」ということをちゃんと理解したうえで仕事をするということです。

だから、いまがんばってくれている社員のみんなにも、これから入社してくる人たちにも、「私たちは"いのち”に関わる仕事をしているんだ」という覚悟だけはちゃんと持って欲しいと思っています。

ビジネスモデルとして、人数に比例して拡大する事業ではありません。そのため、ずっと思っているのは、少数精鋭の組織がいいということです。

少数精鋭であれば、各自がそれぞれのプロフェッショナリティを持っていて、それが周囲に染み出すと考えています。たとえばデザイナーであれば、一般的にはUIのデザインがメインだと思います。でも私たちのデザイナーはイベントに出展する際のブースの装飾も担当します。プロダクトを包む梱包箱や首輪のアパレル部分もデザインしますし、あらゆる意味でのデザインを行なうんです。

「デザイン」という一つのプロフェッショナリティを軸にして、そこから少しずつ染み出していくんです。そうすると、染み出した部分が他の人と重なってきます。そこに厚みが生まれ、組織としての強さになっていくと思っているんです。

組織が大きくなると、隣の人が何をやっているのかわからなくなってくることがあると思いますが、そういう意味でも、各自の染み出した部分が重なる少数精鋭の方が良いと考えています。

可能性はありますね。Catlogシリーズに集中しているのでいますぐは無理ですが、要望はたくさんいただいており、事業・研究開発の一環での展開などを検討していきたいと考えています。

プロダクト名やサービス名の認知度が高くなったら、それに合わせて社名を変更するケースがあるじゃないですか。私たちもたまに「変えないの?」と言われたりするんです。ただ、将来的にプロダクトの幅を広げる可能性があるので、社名を「Catlog」にせずRABOのままにしています。

実際に、犬用をつくって欲しいという要望をもらったりしています。バイオロギングは元々いろんな動物を対象にしたものですし、猫様だけに限定するつもりはありません。技術的には応用可能なので、動物ごとの行動分類さえちゃんとやれば、将来的に猫様以外のプロダクトを開発する可能性はあると思っています。どの動物であれ、飼��い主さんが家族であるペットを大切に想う気持ちは変わらないと信じています。その気持ちをテクノロジーを使って見えるようにすることは、今後も続けていきたいと考えています。

「これ!」というフレーズを見つけるのが難しいですが、私たちは「愛」とか「優しい気持ち」を扱っている会社だと言えるかもしれません。何かを優しく思う気持ちとか、大事にしたい気持ちがあって、それを愛と言うのだとしたら、大切な何かを大切にしたいと想う、誰かが持っているその気持ちを、私たちはとても大切に応援していると言うか。

目に見えない「大切にしたい」と言う気持ちを見えるようにして、安心や「つながることができてうれしい」というよろこびを価値として提供する。それが私たちのビジネスモデルなのだと思います。うまく言葉にするのが難しいですけど(笑)。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

言葉で意思疎通できない相手の状態を知るためにテクノロジーを使うというのは、思いついたとしても具体的なアウトプットを出すのはとても難易度が高いと思います。ハードウェアも必要になりますしデータ分析も必須です。万が一、プロダクトの動作やデータの処理に誤りがあれば、状況把握を間違ってしまうため、日々の業務には高い精度と注意深さが求められるのは容易に想像できます。伊豫社長のコメントにもありましたが、この事業に�向き合い続けていく強い覚悟が必要なのだと思いました。 一方、大切な存在と少しでも長く一緒にいるために、テクノロジーを駆使してさまざまなプロダクトやサービスを提供する同社の事業コンセプトは、非常にユニークだと思います。この環境で培ってきた技術や経験を活かすのは、大きなやり甲斐につながるだろうと思いました。 今回の取材を通じて多くの学びや発見があったのですが、唯一の心残りはインタビュー当日はオフィスに猫様がいなかったこと(笑)。機会があれば、ぜひまたお伺いしたいです。

2024.08.01 公開

2024.10.01 公開

2025.04.04 公開

2024.11.29 公開

2025.03.28 公開