VC時代から中小企業を支援し、現在は中小企業のデジタル化をミッションに掲げる岩田の、こだわりの源泉とは。

2024.09.12 公開

2024.09.12 公開

株式会社ユーティル 代表取締役 岩田 真

設立:2015年

事業内容:BtoBプラットフォームの運営

KUSABI代表パートナー

中小企業のデジタル化というビッグテーマを、泥臭く且つ戦略的なア�プローチで攻略するスタートアップ。”泥臭い”と”戦略的”という一見、対極的な二つのWordを融合できるのが同社の特徴です。事業内容は多くの方々に既視感のあるものでしょう。しかし、その背景には、現地現物で集めた中小企業の声、幾重もの思考を折り重ねたユニークなストーリー・登山計画が仕込まれています。同社の登山計画を実行するには、当事者意識の高い優秀な人材が数多く必要です。言わば、多数精鋭。求職者の方々の応募をお待ちしております。

京都大学を卒業して、2012年に新卒でジャフコ(現ジャフコグループ)に入社しました。配属されたのはベンチャーキャピタル部門で、在籍していた3年間ずっとベンチャー投資を担当していました。

僕が入社した当時は、いわゆるソーシャルゲームの全盛期。gumiさんとかコロプラさんとか、ジャフコが投資している会社がものすごい��勢いで業績を伸ばしているときでした。僕はソーシャルゲームには興味がなかったので、旬な業界はあえて外していました。

代わりに、結婚式や不動産、それに医療といった歴史がある業界の会社さんをITで良くしていくということに挑戦していました。当時はまだ「〜〜テック」という言葉がなかったので、「オールドエコノミーのITリプレイス」というテーマを個人で勝手に掲げていましたね。

はじめて投資をしたのは宅配クリーニングの会社さんです。他には先輩から引き継いだ医療系の会社さんとかですね。「歴史がある業界をITで変革していく」という情熱を持った会社さんを応援できるのは、僕にとってとてもエキサイティングでした。

仕事を通じていろんな会社さんに触れて、その過程を通じて「自分もベンチャーをやってみたい」「会社を経営してみたい」と考えるようになりました。そこで、入社から2年半くらいしたときに「辞めようと思っています」と会社に伝えて、その後起業したという流れになります。

いま思い返すと、条件や要素は何も揃っていなかったですね(笑)。いまだに「起業準備」という言葉の意味がちゃんと理解できていないところがあるんです。「起業すると決めたのなら、すぐ起業すればいい」と思っているところがあるので。

こういう考え方だったので、本当に何も準備をせずに起業しました。ジャフコの同期に知り合いのエンジニアを紹介してもらい、「一緒にやりますか?」と聞いたらOKをもらえた。だから、その流れでそのまま会社をつくったというわけです。

200万円で会社を立ち上げたんですが、創業メンバーは先ほどのエンジニアと僕の知り合いと僕です。ちなみに僕の知り合いは業務委託契約だったので、ヘッドカウント「2.5人」でのスタートでした。「すぐに潰れちゃうんじゃないか」という不安もあって、まずは売上をつくろうと受託開発を始めることにしました。

ビジネスモデルはちゃんと考え切れていませんでしたが、やは�り事業をやる上でITは切り離せません。なので「まずはITでちゃんと稼げるようにしよう」と思い、システムやホームページの受託開発事業をスタートしたんです。

ちゃんと利益が出ていたので順調だったと思います。順調だったからこそ、やめるタイミングを見誤ったという気がしています。気がついたら創業から3年半くらい経っていましたから。

自分たちのやるべきことをしっかり考えて、もっと早くから柱となる事業を開発するべきでした。そう思い、業務内容の変更を検討し始めたんです。

先にイメージをお伝えすると、中小企業からITに関するお困りごとを受け付ける相談窓口のような事業になります。

中小企��業のシステムやホームページの受託開発をやっていた中で得られた気づきがありました。依頼をいただいた際に僕も打ち合わせに出たりしていたのですが、中小企業にはITに苦手意識を持っている方が想定していた以上にとても多いということです。

前職であるジャフコは、IT業界への出資が大半を占めていました。そのため、ジャフコの出資先はITに詳しい方々ばかりでした。僕も社内外のいわゆる「最先端の人たち」とやり取りをすることがあり、仕事を通じてシステムや技術について少しずつ理解が深まっていたんです。

起業して、受託開発をしていたときにやり取りしていた中小企業の方々は、技術のことがほとんどわからないケースが多かった。人員が限られていて、ひとりが複数の業務を兼務しているから手が回らないというのもあると思います。

とにかく中小企業はシステムや技術に苦戦していて、最先端の人たちと比較するとそのギャップがめちゃくちゃ大きい。この事実に、問題意識を持つようになりました。

受託開発を通じて、取引先である中小企業に対してITのことをお伝えしていくことはできるのですが、僕たちだけでやっていても限界があります。一方で、少し視野を広げると、ホームページの制作会社はたくさんあり、もちろん中には、僕たちよりも質の高い仕事をしている会社さんもたくさんある。

そこで、中小企業が抱える「システムやホームページをつくりたい」というニーズと、制作会社の「良いホームページをつくる技術や専門性」をうまく繋ぎ合わせることができれば良いのではないかと考えました。そうすることで、中小企業のITリテラシーが上がっていくのではないか。そう考えて、ITに関するお困りごとを受け付ける相談窓口のようなサービスを始めたんです。それが現在の幹事シリーズです。ホームページ制作のお悩みを受け付ける「Web幹事」が最初のサービスですね。

最初はホームページ制作のお困りごとに対応する「Web幹事」からスタートしたのですが、たとえば「ホームページをつくりたい」という中小企業に対してヒアリングを行ないます。そして、「そういう機能を持たせたいのなら予算はこれくらいが相場です��」とか「こういう準備をした上で運用を始めると良いですよ」といったアドバイスを提供します。並行して、ヒアリングしたニーズをカタチにできる制作会社を見つけて、「こういうニーズを持った企業がいるのですが、やりませんか?」と間をつなぐ。双方をマッチングさせるというのが、僕たちが提供していた機能でした。

最初は思い切りアナログにやっていたので、まったく採算が合わなくて大変でした(笑)。問い合わせをいただいたら訪問して、しっかりヒアリングして、ニーズを整理して。僕の個人ネットワークの中でマッチしそうな制作会社を探して。間を取り持って。そういうことをくり返していました。

手間はかかっていましたが、色々なことがわかりました。中小企業側で言えば、「だいぶ手前でつまずいているな」ということです。「こういうホームページが欲しい」というイメージはあるんです。ただ、ニーズを実現するための予算の相場がない。5万円でできるのか、50万円かかるのか、500万円ないとできないのか。そういう知識がないんです。そのため、打ち合わせでは「これくらいのボリュームなら50万円くらいかかりますよ」とお伝えしていました。

ある程度の数を重ねると、業界の一般常識のようなものがわかってきます。それを可視化して、僕以外のメンバーにインストールしてもらう。そうすることで、ホームページの制作経験がない人であっても、中小企業のお客様とやり取りができるようになります。

そうですね。手間をかけてやってみてわかったことのもう一つは、喜んでくれる制作会社がとても多いということです。

これまでもビジネスマッチングサービスはあったのですが、そういうサービスから届くものは、いわゆる「コールドリード(※商品やサービスの購買意欲が低く、すぐに成約する見込みが薄いもの)」が多く含まれていたそうです。

問い合わせがあったから連絡をしたら、「そんなに予算がかかると思っていなかった。もう一度検討します」と言われて商談終了みたいな。時間を使って商談をするのに、成約につながりにくい。加えて、毎月サービス利用料を払わないといけない。そういう制作会社さんが多かったので、「事前に第三者がニーズをヒアリングする」「その上で可能性が高そうな制作会社につないでマッチングさせる」という僕らのサービスには、良い印象�を持ってもらえることがほとんどでした。

制作会社に対する料金設定も少し工夫しています。紹介した分に対してまずお金をいただき、その中から成約した案件があれば追加でお金をいただく、という二段階にしているんです。これは、もともと自分たちで受託開発をしていたときの経験からです。僕たちもビジネスマッチングサービスを使っていたことがあるのですが、問い合わせに対応してもなかなか受注まで至りませんでした。でも月額利用料はかかるわけで、このマッチングレベルでお金を払うのはちょっとしんどいな、、、という気持ちがありました。

だから僕たちが間に入る場合は、事前にヒアリングした内容をお見せして、その上で「商談します」という制作会社にしか案件をご紹介しません。制作会社としては、そこで初めて料金が発生します。ヒアリングの際に中小企業側にも業界の常識や相場はお伝えしているので、実際の商談では双方がある程度お互いのことを理解した上で話が始まるようになっています。

付き合いの長い制作会社さんからは、「いろんなプラットフォームがありますが、Web幹事さんからの案件は圧倒的に品質が高い」と言っていた��だけました。商談からの受注率が高いようで、肌感覚も含まれますが倍くらい差があると言っていただけてうれしいですね。

シンプルに手間がかかるからではないでしょうか。言葉が雑かもしれませんが、面倒くさいというか。事前のヒアリングには、まとまった時間が取られてしまうので。

ただし、問い合わせをする中小企業側にとっても、システムに条件を打ち込むだけでは心細い部分があるのだと思います。アナログな考えですが、人と会話することで伝わることって、まだまだ多いと思うので。

いわゆるテックタッチのサービスというのは、手間や工数をテクノロジーで飛び越えることがほとんどです。効率や生産性が高まることが重要なので、その考えからだと一括見積りサービスのような仕組みで、問い合わせをどんどん捌いていくというアウトプットになると思うんです。でも、中小企業が求めているのは、そこではないと考えています。

「ホームページを作ってくれる会社をできるだけ早く見つけたい」ではなく、その手前の「ホームページを作りたいんだけど、わか��らないことが多い。だから、まずはいろいろ相談したい」だと思うんです。だから、僕らは「顧客が困っていることを解決するためのサービスを提供する」という思想を大切にしながら、この事業をやっています。

テックタッチなサービスを否定するわけではなくて、それはそれで絶対に必要だと考えています。ただし、中小企業が持つ「自社のホームページをつくりたい」というニーズにはフィットしにくいのではないか、と思っているということです。テクノロジーに活躍してもらう前に、人間が提供するヒューマンなサービスを挟む。そうすることで、中小企業には頼りにしてもらえますし、制作会社にもよろこんでもらえたと思っています。手間がかかることなので、やろうとする会社は多くないかもしれません。しんどいですし(笑)。でも、だからこそ、僕たちがやる意味があると考えています。

サービスの幅を広げる際に、ホームページ制作の業界構造を調�べたんです。結果、制作を行なう業者さんがたくさんいる市場だとわかりました。たくさんのプレイヤーが、企業ホームページ制作という大きなニーズを細かく按分しているわけです。

同じような構造になっている領域はどこだろうと考えたときに、注目したのが動画制作です。そのため、次は動画や映像制作に関するお困りごとを受け付ける「動画幹事」を立ち上げました。

やってみると「Web幹事」よりも相談件数が少なかった。動画や映像の制作ニーズって、多少余裕がないと出てこないものだとわかりました。業界の構造も大事だけど、やはりマーケットの大きさも大事だという学びがあり、次は「システム幹事」をスタートさせました。こういう流れで、中小企業のお困りごとを解決するためのサービスをどんどん増やしていったんです。

ある程度の網羅性が出てきたので、種類を増やすことはあまり考えていません。いま考えているのは業界という切り口で、業界で分類してより多くの中小企業の成長を支援していきたいと思っています。

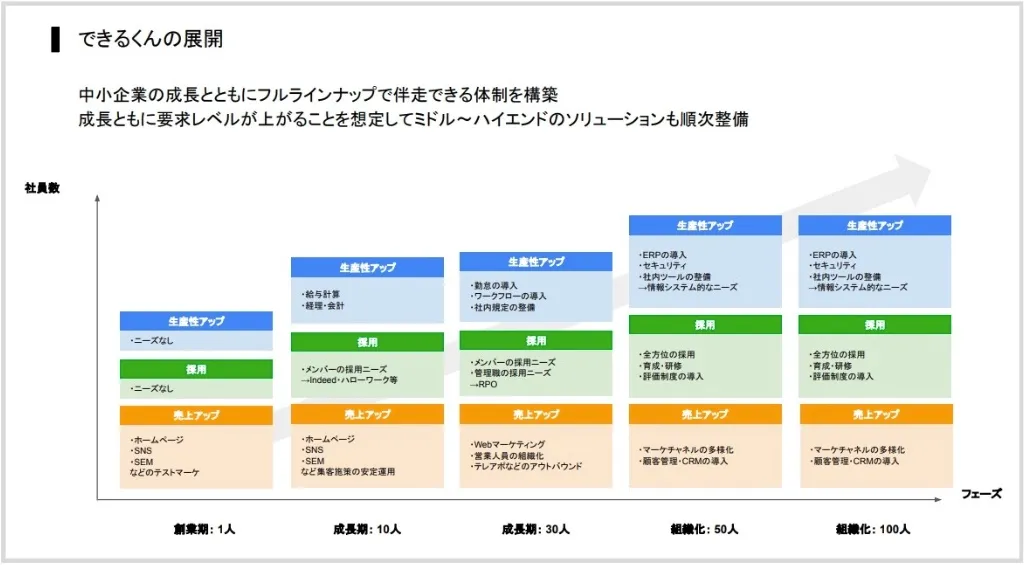

というのも、中小企業のお困りごとはある程度のパターンに分類できると思っています。さまざまな幹事シリーズでお困りごとをヒアリングしてきましたが、少し抽象度をあげると、現段階では「集客」「採用」「生産性向上」の3つに分類できると考えています。

中小企業はやはり売上をあげないと何もできません。設備投資や新規事業に投資する余裕がないところが多く、まずはどうやって売上を伸ばしていくかが目の前の重要なテーマです。そのため、「売上をあげるために集客をどうするか?」が最初の課題として出てきます。

売上が増えると、今度は人手が足りなくなり、採用の課題が出てきます。人が増えたり、仕事で使うツールが増えたりすると、今度は管理が必要になり生産性が論点になります。なかでもバックオフィスの生産性ですね。この順番で課題を解決していけば、中小企業の生産性はあがっていくはずですし、僕たちがミッションとして掲げている「日本中の中小企業をデジタル化する」の実現に近づいていくと考えています。

幹事シリーズの相談窓口という機能は非常に評価いただいていると感じています。なので、次に僕たちが取り組むべきこととしては、マッチングしたあとのこと。中小企業にはいくつも課題がありますから、長期的に支援し続ける。そのために伴走する仕組みをどう組み立てていくかがポイントになってきます。

そのため、幹事シリーズに問い合わせをくださった中小企業にヒアリングを重ねました。毎月何百社の中小企業と会話をしていますが、その中から「もう一度お時間いただけませんか?」「いま何に困っていますか?」と泥臭くヒアリングしてきたんです。そこで得られた顧客の生の声をもとに、どうすればいいかを検討してきました。

先ほど「集客・採用・生産性」というキーワードを挙げましたが、企業のフェーズに合わせてこの順番で支援することが大切だとわかりました。そのためBPaaS(「Business Process as a Service」の略称。SaaSやITツールを活用して業務を効率化した上で業務プロセスそのものを引き受けること)というモデルでサービスを提供していく計画です。

計画の入口として、すでに始めているのが低価格のホームページ制作です。単価が低いホームページ制作は、制作会社さんとしてはあまりやりたがらない案件です。ただし、「Web幹事」に��は一定数の相談があります。ヒアリングの段階でお断りしなくちゃいけなかったものを、僕たちで引き受けています。「最低月額7,000円をいただければ、ホームページの制作やメンテナンスをしますよ」というもので、すでに二桁くらいの受注につながっています。

これらの案件は既存のSaaSサービスやAIを駆使して自前で制作しています。最低月額7,000円なので、「細かいリクエストには対応できません」と事前にお伝えしていて、それでも良いというところにサービスを提供しています。

このサービスに発注をくださる中小企業にとっては、自分たちのホームページを持てることが何よりの価値で、あとはそれをできるだけローコストに抑えたい。僕たちは、月額7,000円から取引を開始して、そこを入り口にしてまずは集客に強くなっていただき、需要があれば運用代行もしようと考えています。最初は月額7,000円の取引でも、集客代行だけで月額30万円の取引までは持っていけると考えていて、そういうお客様のアカウント数を増やしていくという計画ですね。

集客でお役に立つことができれば、次は採用のお手伝いをして、ゆくゆくは社内システムについての相談をいただけるように持っていきたいと考えています。そこまでいけば、SI的な立ち位置で案件を担当できますし、年間で数千万円の取引になっているはずです。

そのためにも、中小企業に対してフルラインナップ・フルレンジのソリューションを提供できるように持っていく構想です。

もちろんそういう企業もあると思います。ただ、すべてではないです。SaaSサービスのアカウントを持って、使う権利を手に入れたとしても、イコールで使いこなせるわけではありませんから。思い描いているホームページをSaaSサービスを使って自分たちでつくりあげる、というところまで行けない中小企業はまだまだたくさんあります。

SaaSサービスを提供している会社も、最近では少しずつエンタープライズシフトを進めていると思います。その背景には、事業としてなかなか利益が出にくいとか、提供しても使いこなしてもらえないという現実があるからではないでしょうか。

大きな予算を投下することは難しい。SaaSサービスを使いこなすことも難しい。そういう中小企業はたくさんあります。そのため僕たちが受け皿になり、リーズナブルな価格でサービスを提供する。そこを入り口にして、中小企業の成長支援をしていこうというわけです。

大前提として、僕たちが自社でやるのは低価格帯の案件ですからバッティングすることは多くないと考えています。

そして何よりも、自分たちが先に案件を持っていくということは絶対にやりません。相談窓口はフェアじゃないとダメだと考えていますから、僕たちもベンダーのひとつとして他の制作会社さんと競います。相談をくださる中小企業にとっても、案件を引き受けてくださる制作会社にとっても、プラットフォームはフェアな場所であるべきです。ズルして事業が伸びたとしても、それはまやかしの成長だと思うので、忖度なしで正々堂々とやります。

低価格のホームページ制作から取引が始まり、最終的�なゴールとして考えているのがSI的な立場でシステム開発を引き受けるということです。その際は、さすがにすべてを自前でやるのは難しいので、中小企業向けにシステム開発をしている会社と連合軍を組んで一緒にやっていこうと考えています。

ホームページ制作も同様で、最初は低価格で取引が始まったとしても、顧客である中小企業の事業成長にともなって、より高度で複雑なニーズが出てくるはずです。そういうニーズに応えるためにも、ハイエンドなアウトプットができるノウハウ豊富な制作会社さんに仲間になっていただくことを計画しています。先々を見越して、こういった動きを少しずつ進めているところです。

長期的には、中小企業の事業成長をしっかりと支援できるようになりたいです。そのために必要なファクターは、「お金・人材・デジタル」だと考えていて、まずは相談窓口やBPaaSのサービスで「デジタル」部分の支援を進めて行きます。そこから「人材」の支援ができるように持っていき、M&Aや事業承継、ファイナンスといった「お金」の支援ができるようになりたい。これがいま描いている長期的なロードマップです。

最終的には、中小企業を買い、企業価値を高めた上で売却するというPEファンドの立ち位置まで到達したいと考えています。地方の中小企業に優秀な人材を送り込み、事業成長のきっかけをつくることなどは、今後の日本全体の生産�性向上にむけて大事なポイントになると思っています。この長期的な構想を実現することで、ゆくゆくはこのような社会課題にも向き合っていきたいと考えています。

昔から「持たざる者が勝つ」というストーリーが好きなんです。ワクワクするし、想像するとテンションが上がります。大きな資本がなくても、情熱と工夫で強くなっていき、最後に勝つ。これまでにそういう瞬間を何度も見てきたし、その場に立ち会えた時は最高に気持ちが昂ります。

これは、もしかすると自分の生い立ちが関係しているのかもしれません。僕は奈良県の出身なのですが、実家が商売をしていました。「中小企業にがんばって欲しい」「中小企業の成長を応援したい」というのは、このバックグラウンドがあるからなのかもしれません。

前職のベンチャーキャピタル時代も、「オールドエコノミーのITリプレイス」というテーマを勝手に掲げていました。中小企業は伸び代が�大きく、可能性に溢れている。そんな中小企業がもっと勝てるエコシステムをつくりたい。そういう気持ちで仕事をしていたのだと、振り返ってみると思います。

そう考えると、中小企業の成長を支援するという文脈でずっと一貫していると言えますね。僕自身、ブレずにがんばれている気がします(笑)。可能性のある中小企業を支援して、マーケットの中で勝てる存在にする。そうすることによって、日本の競争力を取り戻したいと考えています。

事業開発やオペレーションのさらなる強化などいろいろありますが、特に注力しているのは自社採用ですね。いかに良いチームをつくれるかがポイントになってきます。実行できるメンバーがいないと、それこそ絵に描いた餅ですから。

現在の構想を考え始めたのが1年半くらい前なので、構想を実現するための強い人材の採用も同じくらいの期間しかできていません。他社でいろんな経験を積んできた優秀な方々に入社いただいて、いま少しずつチームができてきています。

BPaaSは新しい事業ですし、フルラインナップ・フルレンジでサービス提供するためにも、各領域を強化していく必要があります。そういう意味でも、足腰が強くて推進力が高い方を採用し、どんどん権限委譲していきたいと考えています。

たとえばソーシャルに強い方であれば、中小企業のSNS戦略の企画と実行を支援するサービスを立ち上げて欲しい。バックオフィスの知見をお持ちの方であれば、中小企業のバックオフィスの生産性向上のために必要な支援サービスをつくって欲しい。それぞれ事業責任者をお任せするので、サービスをどんどん強化していきたいですね。

真面目で愚直ということかと思います。たとえ手間がかかることでも、ビジョン達成のためなら、コツコツがんばれるところですね。

大手企業は資本もあるし、優秀な人材も多いと思うので、自分たちで生産性向上のための改革に取り組めます。スタートアップ企業も新しいテクノロジーをどんどん活用したり、ベンチャーキャピタルからの投資を受けてスピーディーに事業を伸ばすこともできます。

じゃあ中小企業はどうでしょうか。お金に余裕があるわけでもなく、社内のリソースが十分というわけでもありません。最新のテクノロジーを使うにしても苦手意識がある。でも日本には、そういう中小企業がたくさんあって、世の中を支えているわけです。

中小企業の成長支援は手間や時間がかかる。効率が悪いからみんなやらない。だからこそ、僕たちがやる。このビジョンの達成に向けて、少しずつ、一歩ずつがんばれる。そういうメンバーばかりというのが、僕らの大きな強みだと思います。

焦りやプレッシャーがないとは言い切れません。ただ、やりたいことを実現するために時間がかかることは、当然と言えば当然ですし、だからこそ挑戦する価値があると捉えています。

やりたいことを実現するためのショートカットを探すよりも、僕たちの強みをしっかりと磨き続けていく。結局、これしかないと考えています。

ここでの強みというのは、やはりヒューマンの部分です。中小企業に代わって僕たちがテクノロジーに強くなる。世の中のSaaSサービスやAIの知見を深める。それらをフル活用して、中小企業のお困りごとをきちんとヒアリングし、巻き取っていく。中小企業とテクノロジーの間に立ち、人力で丁寧に丁寧につなぎ合わせていく。これは僕たちの強みが活きる部分だし、競合優位性にもなると考えています。

とはいえ、のんびりと取り組むわけではありません。ビジョン達成までにかかる時間をいかに短くできるかは経営者である僕の仕事です。いろんな方に協力をいただきながら、知恵を出し、自ら駆け回ってがんばっていこうと思います。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

奈良県のご出身で、ご実家が事業をされているということをお聞きして、自分のことと重なり合う部分がありました。私は愛媛県出身で実家が小さな家業を営んでいました。まわりにも自営業者や中小企業が多く、少ない社員数でなんとか仕事をまわしている、そんな方たちがほとんどです。 ユーティルの提供するサービスは、テクノロジーで徹底的に効率化するのではなく、人と人のアナログなコミュニケーションを残しつつ、テクノロジーも掛け合わせたものになっています。 「便利なツールがあったとしても、それを使いこなすだけのリテラシーや時間的・気持ち的な余裕を持つことが難しい。だから中小企業の成長をサポートする僕たちのような存在が必要」というお考えには、納得できる部分が多く、共感を覚えました。 ご存知の通り、日本の法人のうち、中小企業の占める割合は99%以上と言われています。大きなマーケットに対して、小細工なしで真正面から対峙している同社は、多くの中小企業の味方であり、心強いパートナーになり得る存在だと思い、個人的にも応援しています。

2024.12.13 公開

2025.02.14 公開

2025.06.02 公開