「働けなくなる要因を見つけて解決する」を事業にしたOKAN沢木。離職から逆算し人材戦略を考える独自アプローチで、労働力人口減少という社会課題の解決に挑戦中。

2024.12.13 公開

2024.12.13 公開

株式会社OKAN 代表取締役 沢木 恵太

設立:2012年

事業内容:リテンションマネジメント事業(意識調査・組織課題解決サービス「ハタラクカルテ」、置き型社食サービス「オフィスおかん」)

株式会社ユーティル 代表取締役

同じ投資家の先輩起業家として推薦させていただきました。弊社よりもフェーズが先行されているだけに、沢木さんは色々な課題を先んじて経験されており、いつも示唆に富んだアドバイスを頂いてます。サービスも社会貢献性が強く、このビジネスを成立させる胆力をリスペクトしてます。

生まれが長野で、高校まで地元で過ごしました。大学から東京に出てきたのですが、就職活動を始めるころから、「30歳までに自分で事業をつくりたい」と考えるようになりました。ただし、いきなり事業がつくれるわけではないと思っていたため、まずは事業づくりにプラスになる経験ができる会社に就職しようと考えました。

新卒で入社したのは、フランチャイズのコンサルティングに強みを持つ会社です。事業をつくることは、言い換えると仕組みをつくることだと考え、そのためのノウハウを学びたかったから、というのが理由になります。

ビジネスの世界で、世の中に広まっている仕組みのひとつがフランチャイズだと思っていて、純粋に「フランチャイズについて深く知りたい」と就職先を決めたんです。その会社が起業家を多く輩出していたことも、決め手のひとつでした。

就職をして思ったことは、将来自分で仕組みをつくるとなったら、テクノロジーに明るい方がいいだろう、ということです。当時はまだスマホがなく、テクノロジーが身近ではありませんでした。フランチャイズに加盟する経営者も、まだテクノロジーについて詳しくない方が多いということもわかりました。そのため、自分としてはできるだけ早いうちからテクノロジーに触れておいた方がいいだろうと考えたんです。

ただし、一言で「テクノロジー」と言ってもかなり多くの領域があります。すべてを身につけることは現実的に難しいため、一番伸びている領域で学ぼうと考えました。そして、当時すごい勢いで伸びていたソーシャルゲーム領域の会社に転職することにしました。

ソーシャルゲームの会社では、何もわからない中で、HTMLでメルマガをつくるところからスタートしました。最終的には、ゲームのプロデューサーをしたり、エンジニアの方々のディレクションなども担当しました。自分で手を動かすこともやりましたし、人のマネジメントもできたので、良い経験をさせてもらったと思っています。

「将来は自分で事業をつくる」という目標は変わらずに持ち続けていましたから、他の分野で事業をやっている人に会いに行ったり、本を読んで勉強したり、将来に向けた準備を続けていました。そして、いろいろとインプットや経験をするなかで、やはり自らが熱量を持って取り組めることを事業のテーマに選ぶことが非常に重要だということを再認識しました。ソーシャルゲーム自体はおもしろい事業ではありますが、私個人としては高い熱量を持ち続けられる対象ではありませんでした。そこで、2度目の転職をすることにしたんです。

個人的に熱量高く取り組むこと��ができ、事業をつくるという目標にもプラスになる経験ができるかどうかを軸に検討しました。具体的には「私たちの生活になくてはならないもの」という領域であること。そして、会社や事業を立ち上げていくとか事業計画をつくっていくとか、未体験の業務に触れられることです。

これらを軸に、ちょうど声が掛かったこともあり、教育系のスタートアップで働き始めました。事業計画づくりやマーケティング、今で言うカスタマーサクセスのような業務を担当し、多くを学ぶことができました。

27歳になったときに、「目標の30歳まであと少し。いま関わっている事業はやり甲斐があるものの、他の人がつくった仕組みなので、次はいよいよ自分で事業をつくろう」と考え、起業にいたったというのが経緯になります。

リテンションマネジメントというのは、働き続けるために必要な様々な支援をする事業になります。会社で仕事をしているといろんなことが起こりますが、なかには働くことが困難になってしまうようなこともあります。そういった「働き続けられなくなるかもしれない要因」を明らかにし、その対策をするためのサービスを提供するというものになります。

この事業を選んだ理由ですが、大きくふたつあります。ひとつは、私のなかに原体験があったことです。高い熱量を持って、胆力を発揮しながら取り組めるかどうかは、自分自身に原体験がある領域であることが重要だと思っています。

過去に私自身が働きすぎて体調を崩してしまったことがあったんです。まともに食事も取らずに仕事ばかりしていた時期があり、具合が悪くなってしまいました。目的を持って社会に出て、仕事をがんばっていたのに、体調を崩して「このまま働き続けられるのだろうか?」という大きな不安を感じました。同じような経験をする人を減らしたいと考えたのが、ひとつ目の理由になります。

ふたつ目の理由は、社会のトレンドに乗っているかどうかです。自分がどれだけ熱量高く取り組めても、世の中に求められていなければ事業として成立させることは難しい。そのため、社会的な背景や世の中のニーズにフィットしていることが大事だと考えました。

この会社を創業したのは2012年ですが、当時は労働力人口の減少が加速し始めたころでした。働き手が減っていて、企業の採用も苦しい状況で、これまで以上に人材の定着や離職の防止に目を向けていくべきタイミングだと思いました。また「ブラック企業・ホワイト企業」という言葉が出てくるようになり、世の中の目が働き方に向き始めていると感じていました。このような時代背景もあり、リテンションマネジメントの領域で事業をつくろうと考えたんです。

そうですね。もちろん、業務内容がスキルに合っていない場合など、離職したほうがお互いにとって良いケースもあります。そのため、すべての離職をなくしたいとは考えていません。私たちがやりたいのは、あくまでも望まない離職を減らすことです。

本人には業務を行なうためのスキルや知識があり、仕事をがんばりたいという意欲もある。会社もその人のことを評価しているし、パフォーマンスを発揮してくれることを望んでいる。でも、なんらかの理由で離職せざるを得ないとしたら、それは望まない離職だと思うんです。そういう離職を減らすにはどうすればいいかを考え、事業として世の中に提供していきた�いと考えました。

私の原体験で言えば、「食生活の乱れからくる体調不良を解決したい」となるのですが、それだとあまりにも範囲が狭い。そのため抽象度を上げていき、働けなくなる要因を見つけて、それを解決できるサービスをつくろうと考えたんです。

専門用語を調べていくと「ハイジーンファクター」と呼ばれている領域があることがわかりました。日本語では「衛生要因」と言うのですが、仕事の満足度に影響を与える要因のひとつで、職場環境、人間関係や労働条件に関するものになります。統計を見てみると、ハイジーンファクターを理由に仕事を辞めている人が意外と多いことに気づきました。だとすると、この離職を防ぐためのプロダクトやサービスがあった方が、働く人にとっても世の中にとってもプラスになると考えたんです。

私一人で会社を立ち上げて、事業の検討や仕組みづくりもすべて自分で進めていきました。これは私の強みでもあり、弱みとも言えると思うのですが、特定の分野に特化した専門性があるわけではないんです。代わりに、広くいろんなことを勉強したし、仕事として経験してきたことが私の強みだと思っています。

大学では会計について学んでいましたし、セールスやマーケティング、カスタマーサクセスの経験もある。ディレクションやプロデュースも経験しましたし、ウェブやテクノロジーについても素人ではないので、ある程度のことを一定以上の水準まで持っていけると思っています。創業期はまさしく、様々なことを自分でやらなければならないので、なんでもやってきた私の強みがとても役に立ちました(笑)。

最初にローンチした「オフィスおかん」ですが、私たちは「置き型社食」という言葉で表現しているサービスになります。お客様の職場やオフィスに冷蔵庫や自動販売機を設置し、その中に健康に留意した惣菜などの商品を置いて従業員に提供するものです。

導入いただいた企業様に「オフィスおかん」を使っていただくための月額料金と商品代の一部を頂戴するというBtoBtoC型のモデルになります。エンドユーザーである導入企業で働く方々には、市場で出回っているよりも安価に、かつ手間をかけた栄養面バランスの取れた食事をお召し上がりいただくことができるという仕組みになります。

企業様側には、「社員の健康増進に役立てたい」というニーズもあれば、「社員同士のコミュニケーションを増やすきっかけにしたい」というニーズもあります。その企業様の状況に合わせて、人材の定着や離職の防止に使っていただけるサービスになっています。

あと、私たちはメーカーではないので製造はしていません。製造はパートナー企業にお任せし、私たちは全体のディレクションや商品企画を担っています。全国にパートナー企業があり、一緒に商品開発をして、製造したものを私たちが取り扱うというモデルになります。

この仕組みを考え、オペレーションをつくるところから、私ひとりで進めていきました。最初は人手がないので、導入いただいたお客様のところに商品を配達したりもしていました。大変でしたが、自分でつくった仕組みが少しずつ事業になっていく過程は、本当にやり甲斐を感じましたね。

そうですね。やはり自分の中の経験は大きいと思っています。食事を疎かにしたことで体調を崩し、仕事をがんばりたいのに身体がいうことをきかないというのは本当にしんどい経験でした。同じ理由で厳しい思いをする人を減らしたいという強い気持ちがあったので、大変だった仕組みづくりも乗り越えることができたのだと思います。

お客様の声を聞いていると、サービス導入を決めたきっかけは様々です。先ほどのくり返しになりますが、健康経営の観点で社員の方々の健康増進を目的にしているケースもあれば、コミュニケーションの活性化を目的にしているケースもあります。望まない離職を減らしたいと考えているので、私としては職場環境や労働条件についての満足度が向上するなら、どのような目的でも良いと思っています。

幅広い業界のお客様に導入いただいていますが、いま特に意識しているのは「ノンデスクワーカー」��や「エッセンシャルワーカー」の方々が働いている業界です。具体的には、医療や福祉、運輸、物流、製造、建設、小売、サービスといった業界をご支援したいと考えています。

当初はIT業界やスタートアップの企業様など、新しいものに積極的にチャレンジする会社が私たちのサービスを使ってくださっていました。一方、コロナをきっかけに「ノンデスクワーカー」や「エッセンシャルワーカー」の方々が働いている業界の課題を再認識し、会社として戦略を変更しました。

緊急事態宣言の中でも現場で働いていたのが「ノンデスクワーカー」や「エッセンシャルワーカー」の方々でした。世の中を支えている仕事なのに、有効求人倍率が高く、人手不足に悩んでいる業界ばかりです。私たちのサービスを通じて望まない離職を減らすことができれば、世の中の役に立てる。そう考えて、「ノンデスクワーカー」や「エッセンシャルワーカー」の方々が働く業界を対象に、サービスを発展させていくことに決めたんです。

2019年に提供開始したもので、「ハタラクカルテ」というサービスがあります。これは、望まない離�職を生まないために、組織にどのような課題があるのかを収集し、見える化するものです。見える化することで、人事施策の立案や現場での改善を支援しています。

労働力人口が減少していくなかで、企業は「人が辞めてしまう」という課題に頭を悩ませています。しかし、なぜその課題が出てきたのか、原因の特定ができていないケースが多いと感じていました。加えて、課題を特定できても、その改善を行なうにはかなりのリソースが必要になります。

現状を把握するための仕組みをつくり、結果を分析しなければいけませんし、分析結果に基づいて改善するための戦略を立てなければいけません。たくさんの人事メンバーがいる大企業ならともかく、日本の企業の大半を占める中小企業にはそんなリソースがないことがほとんどです。そのため、現場の意見を効果的に収集でき、見える化するサービスとして「ハタラクカルテ」を研究開発したんです。

組織サーベイの形式をとっていますが、従来の組織サーベイとは異なる思想で開発しています。組織サーベイの多くは仕事上のモチベーションを高めるに当たっての課題や従業員の満足度をさらに高めるための課題から現状を��可視化する傾向にあると考えています。

ただ私たちは、もっとストレートに「離職につながる課題」を明らかにするべきだと考えていました。離職と因果関係がある要素とは何かを研究した上で、その要素に対する現状や本来望ましい状態を調査する。そのほうが離職防止に効果があると考えたんです。この「離職予防」という観点から組織サーベイを行なうために開発したのが、「ハタラクカルテ」になります。

「ハタラクカルテ」でも、特にノンデスクワーカーやエッセンシャルワーカーが多い業界のお役に立ちたいと考えていて、仕事の特性を考慮してUI・UXをつくり込んでいます。

たとえば、従来の組織サーベイというのは、ユーザーである社員それぞれにメールアドレスが配布されていることが前提で、そのアドレスを使ってPCでログインするのが一般的です。一方で、ノンデスクワーカーやエッセンシャルワーカーの中には、会社のメールアドレスをお持ちでない方もいますし、PCを使わない方も多いです。

そのため、「ハタラクカルテ」ではスマホがあればサーベイを受けることができ、結果の集計や分析ができるように設計しています。加えて、外国籍の方がいらっしゃることも想定されますので、まずはアジア系の言語を中心に対応できるようにしています。正社員でも、パートやアルバイトの方でも利用いただけますから、雇用形態に関係なく、組織サーベイを行なうことができるようになっています。

職場環境に対する満足度が向上したり、エンゲージメント指数や退職率に変化が出ています。いろんなデータに目を通して思ったことは、離職につながる要因は本当にケースバイケースだということです。ある程度のパターンを見出すことができればパッケージ化して多くの企業様に使っていただくことができるのですが、フタを開けてみると「そんな簡単なものじゃない」ということがわかりました。

ケースバイケースというのは、考えてみれば当たり前の話で、仮に同じ業界だとしてもA社とB社で状況が異なるじゃないですか。会社が違えば仕事をする上での価値観が違いますし、同じ業務をするにしてもプロセスには微妙な差があったりします。そのため、離職につながる要因は本当に様々なんです。

ですから、ケースバイケースで良いので、導入いただいた企業様にとって有益なデータを取るにはどうすればいいかを追求していきました。私たちの目的は望まない離職を減らすことですから、改めて原点に立ち戻って考えるようにしたんです。

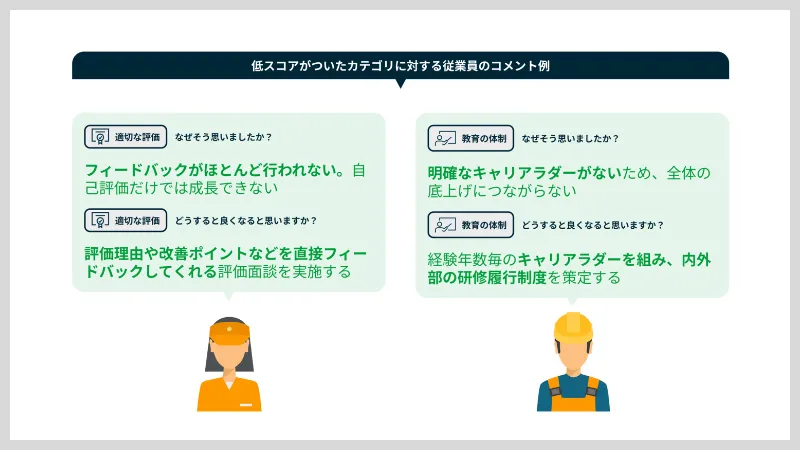

その結果、サーベイのなかで、質問を掘り下げる機能を実装するようにしました。一度でも良いのでハタラクカルテを使っていただくと、いろんな指標に対する現状が見えるようになります。複数回調査することで見えてくるものはたくさんありますが、一度調査をするだけでも絶対値に対しての「良い・悪い」はわかります。

そして、絶対値に対して乖離の大きい結果になった際に「なぜそうなのですか?」と自動的に掘り下げていく機能があるんです。掘り下げていくことで、「⚪︎⚪︎があるからです」といった具体的なキーワードに当たることがあります。複数の方から同じキーワードが出てきた場合は、原因の特定がしやすくなり、結果として対策が立てられるようになります。

お客様には、組織サーベイの結果を取りまとめ、「こういう組織課題があり、��その原因は⚪︎⚪︎だと考えられます。そのため、こういった対策が必要だと思います」とレポートしています。必要があれば、その後の改善策の立案や実行についても伴走するオプションがあります。

大きな出来事としては、2014年ですね。「オフィスおかん」をローンチしたタイミングでもあるのですが、この時点で仲間が増えたというのが非常に大きいです。仲間というのは、まずは一緒に働く初めての社員を採用したこと。そして、資金調達をしたので、株主という仲間ができたこと。あとは仲間という言葉を使うと語弊があるかもしれませんが、「オフィスおかん」の初めてのお客様ができたこと。

これが何を意味しているかというと、私たちがやろうとしていることを明確に言語化し、対外的に発信し始めたということなんです。自分たちのミッションを言葉に落とし込み、そのミッションに紐づけて行動していくことは、私たちにとって非常に重要なこととして位置づけています。その第一歩を踏み出した2014年というのは、私のなか��でとても意味のあるタイミングだと捉えています。

もうひとつは、2019年ですね。このときは社名を「株式会社おかん」から「株式会社OKAN」に変更しました。そもそも「オフィスおかん」というサービスは、望まない離職を減らすための一つの手段でした。続くサービスとして「ハタラクカルテ」をローンチすることが決まっていたので、目的を達成するためにいろんなサービスを展開していくぞ!ということを対外的にも示したかったんです。そのため、社名をサービス名とは異なるアルファベットに変更しました。

日常で使う言葉には意味があるので、意味をキチンと整理し、再定義することで目的に向かっていく推進力を高められると考えています。そういう観点で、このふたつが私にとっての大きな出来事だと言えますね。

「オフィスおかん」と「ハタラクカルテ」が一定の規模に成長し、収益基盤や顧客基盤がしっかりしてきました。これらの基盤を活かして、より大きなチャレンジができる。そんなフェーズにいると思っています。

新しいサービスをつくっていくための人材が必要ですし、資金も必要になってくるでしょう。これまでと同様に軸足をブラさず、離職という切り口から人材戦略を紐解いていき、働く人たちがいまよりも豊かに仕事ができるように支援する。これを実現することが日本社会にとって重要だと考えているので、そのために必要なのであればIPOもやるべきだと考えています。

いま、会社には150名ほどの社員がいますが、人数に対して、社内にある職種の幅が広いと思っています。性質の異なるサービスがあり、サービスごとに求められるアウトプットが異なります。何を言いたいかというと、OKANという会社のなかでいろんな経験ができるということです。

もちろん、働きすぎで体調を崩したりしては本末転倒ですから、個人の業務量については細心の注意を払ってい�ます。その上で、様々な経験ができるということはキャリア形成においてはプラスになる環境だと思っています。

組織としては「100の問いを100人で解く」というのをコンセプトにしています。つまり各自が主体性を発揮し、大きな権限を持って物事にあたるということです。そういう組織を目指しているので、役職関係なく仕事ができるという点も、OKANで働く魅力になればうれしいなと思っています。

そうですね。離職分析を切り口にして、人材戦略全体に影響を与えていきたいと考えています。どのように区分するかにもよりますが、人材戦略には「採用」「育成と配置」「定着」のプロセスがあると考えています。そう考えたときに、世の中の人材サービスの大手企業を見ていると、入口にあたる「採用」に関するサービスから始まっている企業が多い印象があるんです。これまでと同じことをやっていても世の中をより良くするのは難しいと思いますので、私たちは逆の離職を予防するにはどうすればいいか?からアプローチしていきたいと考えています。

これは非常にシンプルで、ミッションを大切にすることです。これに尽きます。

あくまで個人的な考えなのですが、長く持続していて、多くの人が属している組織ってどういうものだろう、と考えたことがあるんです。世の中には企業や行政などさまざまな組織が存在しますし、国を超えて世界中に広がる宗教もある意味では最大の組織と言えるのではないかという考えにいたりました。

では、それらに共通していることはあるだろうかと考えたときに、大事にしたい考え方や教えがあることだったんです。つまり、企業においても全員で共有する価値観や考え方、目的などが言語化されていることが重要です。そのため、言語化されたミッションがあり、そこからブレイクダウンされて、ビジョンがあったり、バリューがあったり、事業コンセプトや組織コンセプトになっていく。これらが大切にされていること。日々の行動と紐づいていて、一貫していること。それが組織づくりにおいて最も重視されることだと考えています。

OKANのミッションは「働く人のライフスタイルを豊かにする」ですが、事業を進める上で、これが最上位であり最優先事項です。そういう経営をしてきましたし、これからも変えるつもりはありません。裏を返すと、このミッションに紐づいていれば、いろんなことができるという解釈もできます。そういう意味では、意欲のある人にとっては可能性のある環境だと思っていただけるのではないでしょうか。

絶対に避けなければいけないのは、掲げているミッションと実際が異なる状態です。「言ってることとやってることが違う」というのは最悪で、現場は思い切り白けてしまいますよね。そうならないように、まずは私自身がいつもミッションのことを考え、言葉に出すようにしています。

社員から何も思われない経営者でいたいと思いますね。私を見て仕事をして欲しくないですし、長く社会に影響を与え続けるためには私がいなくても成り立つ会社でなければなりません。唯一あるとしたら、「ミッションについてはあの人が一番�うるさく言ってるな」という存在でいたいですね。

先ほどお伝えしたように、「働く人のライフスタイルを豊かにする」というミッションが一番大切なんです。このミッションに共感してくれる人が集まってきて組織をつくり、このミッションに紐づいて私も含めた社員みんなが動いていく。そういう会社を目指しています。

私がスーパープレイヤーである必要はないですし、私のやることがすべて正解じゃなくてもいいんです。ミッションに向かって組織が前に進んでいればOKで、そのための私の役割はみんながミッションについて触れたり、考えたりするための機会をたくさんつくることだと思っています。

ミッションを実現し、望まない離職を減らしていくために、これからもみんなでがんばっていきますが、離職の要因が会社や組織の数だけ存在するので、ゼロに持っていくのは極めて難しいです。でも、世の中的に望まない離職は無い方が良いですから、これからも私たちはいろんなサービスを開発し、チャレンジを続けていくことになります。

今は私がいますが、今後もずっと関わり続けることは物理的に不可能です。そう考えると、少しずつでもいいから私の存在が透明になっていくことが大切だと思っているんです。

頭の中にあるイメージは、求心力と遠心力の振り子です。たとえば、会社や事業にとっての有事の際には、求心力を発揮して事業や組織にグッと近づくことが必要です。しかし、そうじゃないときは遠心力を発揮して、私は透明になり、社内のみんなに権限を委譲した方がいいと思っています。そうすることで、次のリーダーが育つ機会にもなりますし。

私は代表取締役ではありますが、だから偉いとは考えていません。代表もあくまでひとつの役割であり、OKANで働く一人ひとりが様々な役割を担っているので、偉いとか偉くないとかではないということです。そして、代表の役割のひとつに「ミッションについて語ること」があります。役割は時代の流れとともに変わって良いと思います。今後は他の人がこの役割を引き継ぐことも期待しています。

企業名:株式会社OKAN

事業内容:リテンションマネジメント事業(意識調査・組織課題解決サービス「ハタラクカルテ」、置き型社食サービス「オフィスおかん」)

コーポレートサイ�ト:https://okan.co.jp/

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

インタビュー当日。オフィスに向かうために乗ったエレベーターで、2人の女性と一緒になりました。「OKAN」とプリントされたTシャツを着ていたその方々は、目が合うなり「お疲れさまです!」と気持ちの良い挨拶をしてくださいました。 その後、沢木社長にインタビューをしたのですが、「働く人のライフスタイルを豊かにする」というミッションを掲げている同社からは、着実に、ひとつずつ事業を前に進めている印象を受けました。「望まない離職を減らしたい」という沢木社長の言葉からも、社員の方に過剰な負荷をかけすぎず、長期的な目線で事業や組織がちゃんと育つように、うまくバランスを取っていらっしゃるのだと感じました。バランスが良いので、社員の皆さんは前向きな気持ちで働くことができているのだと思います。 エレベータ�ーでの気持ちの良い挨拶の理由が、わかった気がしました。

2024.09.12 公開

2025.02.14 公開

2024.11.26 公開

2025.08.29 公開