自身を“事業家ではなく理想家”と語る角高広。不動産業界に新たな仕組みを持ち込み、従来とは異なる組織づくりを進める彼は、綺麗事をどこまで貫くことができるのか。

2025.09.22 公開

2025.09.22 公開

株式会社すむたす 代表取締役 角 高広

設立:2018年

事業内容:不動産売買・再生事業

株式会社Coral Capital 創業パートナー

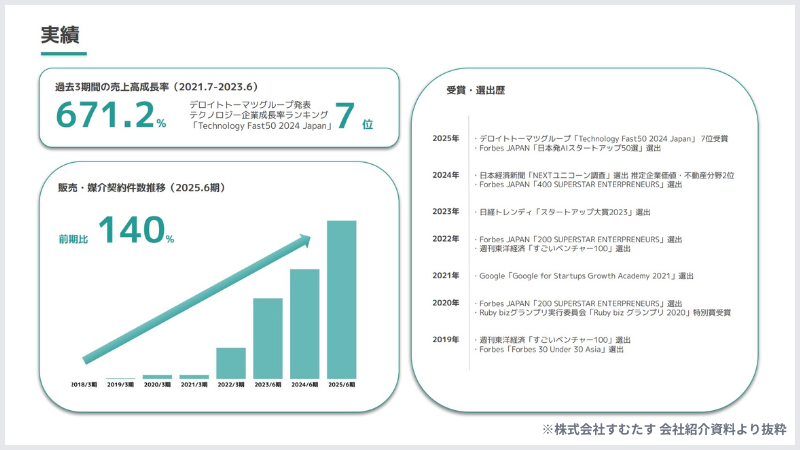

これまで不動産テック業界で経験を積んできた角さんは、創業時から顧客の体験を最優先に考えながら事業を成長させてきました。不動産業界には多くの顧客課題が山積��していますが、誰も取り組んだことのないアプローチでその課題を解決しつつあります。新しい取り組み故に失敗も多かったと思いますが、その一つ一つの失敗から学び、成長に繋げていることが今日の飛躍的な成長につながっていると感じています。すむたすは、今後日本の不動産取引の新しいスタンダードとなる会社であり、角さんはそれを率いるにふさわしい経営者であると確信しております。

大阪府出身で、共働きの家庭に生まれました。両親ともに大学には進学しておらず、高卒で専門職として働いていました。両親からは「自分たちが行けなかった大学に行かせてやりたい」ということと、「将来働くなら専門職が良いと思うよ」ということを言われて育ちました。

私もなんとなく将来の仕事について考えていて、文系だったので「弁護士になれたら良いな」と思っていま�した。そして、京都にある立命館大学の法曹コースに入学しました。ここはロースクール(法科大学院)への入学を目指すクラスで、大学で勉強しながら法律事務所でインターンシップなどをしていました。

ただ、大学2年生のときに「あれ?あんまり楽しくないぞ」と感じたんです。弁護士という仕事に魅力がないと言うわけではなく、私がその仕事に面白みを感じられなかったというか。昔からある法律に、現在起きている事象を当てはめたときに、うまく現実と噛み合わないことがあるのですが、そういうときにすごくスッキリしないというか、ある種の気持ち悪さを感じていたんです。

弁護士になれたとしても、気持ち悪さを感じたままだと長く続けられないと思い、20歳のときに弁護士の夢を諦めました。そして、「自分は将来何がしたいのか」と本気で考えました。すると、「こういう仕事がしたい」という明確なものは出てきませんでした。

代わりに、社会や世の中、あとは自分のまわりにいる人が良い状態になったら喜びを感じるということがわかったんです。モチベーションが自分側じゃなく自分の外側にあるというか、自分のまわりがどれだけ良い方向に変わるかに興味関心があったんです。

じゃあ、この興味関心を満たせる領域はなんだろう?と考えました。私の中にあった選択肢は4つで、医療(お医者さん)、政治(政治家)、教育(学校の先生)、そしてビジネスです。お医者さんと政治家は金銭的な理由から除外し、学校の先生とビジネスが残りました。

最終的にビジネスを選んだのですが、その理由は、ビジネスには天井がないと思ったからです。たとえば手元に100万円があれば、それを使って1億円をつくれたりしますよね。その1億円を使ってさらに大きな取り組みができる。つまり、ビジネスのほうがレバレッジが効いて、たくさんの人に貢献できると考えたんです。そこで方向性が決まり、就職活動を始めました。

これというきっかけはなくて、両親の影響が大きいのだと思います。裕福な家庭ではなくて、私は奨学金をフルで使って大学に行ったパターンなのですが、まあ経済的に余裕がない家でした。

それなのに、��両親はいつも誰かのためにがんばっていたんです。父親はPTAの会長とかをやっていましたし、母親は地域のスポーツチームの監督とかを引き受けていました。1円にもならないのですが、「それで喜ぶ人や助かる人がいるのなら良いじゃない」というタイプだったんです。「何のための人生ですか?」と聞かれたとしたら「人のためです」と答えるような両親ですから、私もたくさんの影響を受けていると思います。

なので、20歳のときにビジネスを選んだときも、「偉くなってたくさん稼ぐぞ!」というより、できるだけたくさん社会に対して貢献し、できるだけ多く誰かの困りごとを解決したいという気持ちがありました。綺麗事かもしれませんが、誰かのために何かをすることは普通に良いことというか、素敵なことだという価値観がベースにありますね。

新卒で入社したのはSpeeeという会社です。当時は設立から5年くらいで、規模も小さく、いわゆるザ・ベンチャー企業でした。

ベンチャーを選んだ理由は、まずは一生懸命仕事をして、たくさんのことを学び、とにかく実りの多い毎日を過ごせる環境に身を置こうと考えたからです。というのも、就職活動をしていた頃にリーマンショックがあり、東日本大震災がありました。これまで当たり前だったことが当たり前じゃなくなる様子を目の当たりにしたときに、先々を見据えて計画的にキャリアを重ねていくことは難しいんじゃないかと思ったんです。だから、ハードだとしても自分を鍛えてくれるところに飛び込もうと思い、ベンチャー企業の中でも規模が小さい厳しい環境を選びました。

学生のときに「プランド・ハップンスタンス(※)」というキャリア論に触れていたことも影響したかもしれません。最初はコンサルティング業界も検討していたのですが、30歳までにこういうことを学び、シニアマネージャーに昇格して、パートナーになる、もしくは将来は独立して、というようなコンサルティング業界で一般的なキャリアプランを描くことは、これからの時代は難しそうだと思いました。

(※)プランド・ハップンスタンス(Planned Happenstance):「意図された偶然」や「計画的偶発性理論」などと訳される。キャリアの8割は偶然の出来事によって形成されるという考えで、偶然の出来事を引き寄せるように自ら働きかけ、キャリア形成の機会を創出するというキャリア論。スタンフォード大学のジョン・D・クランボルツ教授が提唱。

そういう背景もあり、就活ではベンチャー企業を受けて、内定をいただいた中で一番小さい会社であるSpeeeに入社したんです。

入社当時は50人くらいでしたが、すごく良かったですね。古き良きベンチャー文化というか。まだワークライフバランスとかブラック企業とかが世の中で大きく取り上げられていないころだったので、仕事をしたい人は本当に遅くまで会社に残ってがんばっていました。私は「そういうものだ」とわかって入社しましたし、いろんなことにチャレンジさせてくれる会社でもあったので、本当に仕事ばかりしていたと思います。

転機が来たのは2年目の終わり頃です。私は新規開拓の営業をしていたのですが、「これをずっと続けられるだろうか?」という不安や疑問の気持ちがありました。当時は量をこなすことが大切で、量をこなせばある程度の確率で数字につながっていきます。量が成果につながることは理解していましたが、量を増やすことやこなし続けることに対して「10年後も20年後も続けられるだろうか」と感じていたんです。

そのため、社内で新規事業を立ち上げるという話が出たときに、色々と難しい状況ではあったのですが希望を伝えました。結果として希望が通り、新規事業に携われることになりました。その新規事業というのが不動産一括査定のサービスで、私は営業やマーケティングといったビジネスサイドの責任者として参画することになったんです。

そうですね。3年目には事業責任者になったので、確かに早いと思います。ただ、正直なことを言うとやりにくかったですね。3年目の私が責任者をしていたので、社内的には鼻につく存在だったと思います。

新規事業の中でも、まわりは自分よりも年上で、社歴が長い先輩ばかりでした。「俺の方が仕事ができるのに」と思っていた人も多かったと思います。そういう意味では、最初はすごく苦労しました。

ただ、苦労したぶん、たくさん成長できたと思っています。当時の私は営業の経験しかありませんでした。マーケティングや管理部門系の知識、それに組織マネジメントについての経験はゼロ。高いパフォーマンスを出して、信頼を勝ち取るしかありませんでした。なので、毎月10冊くらいビジネス系の本を中心に読み漁りました。本から得た知識を現場で実践して、わからないことに直面したら、また本に助けを求める。それを1年くらい続けていると、まわりからの視線も少し変わってきたんです。「鼻につく部分は残っているけど、これだけ一生懸命だし、逃げないし、彼のために頑張ってやるか」みたいな雰囲気になってきたんです。

立ち上げたのは不動産の一括見積もりサービスなのですが、先行する競合サービスはたくさんありました。

当時はサービスそのものの社会的な価値に目を向ける余裕はなくて、「自分たちよりも大きなシェアを持っているサービスがあるのなら、そこを抜いて1番を目指そう」というモチベーションで仕事をしていました。マーケットがあって、競合がいて、シェアで競合に負けている。だからこそ、まずは1位になろう!というシンプルな動機です。

そして、ついにシェア1位になったんです。クライアント数や売上などいろんな指標がありますが、明らかに特定の指標で1位になりました。そこから、「次の事業目標をどうするか」という新しい課題が出てきたんです。

似たサービスがたくさんあるため「もし明日このサービスがなくなっても、誰も困らないんじゃないか」ということをずっと考え続けていました。結局、これをきっかけにSpeeeを退職することになります。事��業を立ち上げ、育てるという私の役割は果たしたので、あとはほかの方に任せようと思ったんです。

事業のことやサービスの存在意義について考えていたときに、不動産業界の課題を感じたんです。当時のことなので、いまは状況が少しずつ変わっている部分もありますが、そのときの私はいろんな課題を感じ、それを解決したいと強く思いました。

たとえば情報の非対称性です。お客様側よりもはるかに多くの情報を事業者側が保有し、その状態で大きな金額の取引が行なわれていました。あとは価格の不透明性。そして、査定の回答に時間がかかること。これらに不満を持っているお客様が多かったですし、私も業界の課題だと思いました。

責任者をしていた一括査定サービスは、不動産仲介の会社さんを中心にたくさんの不動産事業者さんとお付き合いがありました。良い事業者さんもいれば、「その対応はないんじゃないの?」という事業者さんもいました。それでも事業を伸ばすためにどんどん送客していくのですが、対応が良くない事業者さんの事業成長を支援している気がして、個人的には「ちょっと嫌だな」と感じる部分もあったんです。

メディアの立場でこれらの課題を解決するのは難しいというのが、私の結論でした。そこで、「じゃあシステムだったらどうだろう?」と考えたんです。不動産事業者さんの業務と深く関わるシステム。ここから業界の課題解決にアプローチできるのではないか。そう考えて、賃貸管理や賃貸仲介、売買仲介の会社さんを相手にシステム提供をしているイタンジという会社に転職することにしました。

テクノロジーで業務に深く関与することで、見える化が進み、属人性が薄まっていきます。そうすることで、不透明性が解消され、情報提供のスピードが上がると考えたんです。

システムの会社なのでビジネスサイドが少なかったこともあり、経営企画や複数事業の責任者を任せてもらっていました。事業も良い感じで成長していったのですが、「システムでも業界の課題を解決することは難しいかも」と感じるようになりました。とにかく時間がかかりすぎると思ったんです。

世の中には不動産テックというカテゴリーがありますが、イタンジも含めてその多くが不動産事業者を支援する企業です。そうなると、既存の不動産事業者を良くして、その良さがお客様に伝わるという二段階のアプ�ローチになります。

不動産業界は非常に大きく、歴史がある業界です。その不動産業界を良くしていくためには、二段階のアプローチでは時間がかかりすぎるんじゃないか。これが実際にやってみた私の感想でした。また、不動産事業者のビジネスにおけるスタンスという課題もありました。

これまでアナログで進めていた業務を、システムでデジタル化することはできます。ただ、不動産事業者のスタンスまでは変えられません。この業界はやっぱり売上や件数が非常に重要ですし、それらの数字が従業員の方の収入に非常に強く影響します。そのため、顧客・物件の囲い込みが起きたり、情報を出す・出さないといった駆け引きがあったりします。なかには顧客を騙そうとする事業者さんもいると認識しています。そういう業界を良くしていくには、アプローチの仕方を修正する必要があると考えました。

それまでは、メディアやシステムで不動産事業者さんと関わり、間接的に業界の課題を解決するというアプローチでした。それがなかなかうまくいかなかったので、次は直接的にアプローチしようと。つまり、自分で起業して、不動産事業者になろうと思ったんです。

自分の会社なら、私が理想的だと思うサービスをやれば良いですし、リスクも自分で取ることができます。理想というのは、本当にお客様のために尽くし、その対価として適正なお金をいただくという当たり前を追求することです。綺麗事かもしれませんが、どうせやるなら綺麗事を貫きたいと考えました。

それに、自分の会社が成長し、外から見て「良いサービスだな」「良い会社だな」と評価をしてもらうことができれば、模倣する会社が出てくるはずだと思ったんです。5年後か10年後かわかりませんが、私たちのアップデート版のような会社が出てくる。そうすれば、業界の課題解決スピードが加速して、業界が良くなる。これは世の中にとっても良いことなんじゃないかと考えました。そこで、イタンジを退職し、2018年1月に株式会社すむたすを創業したんです。

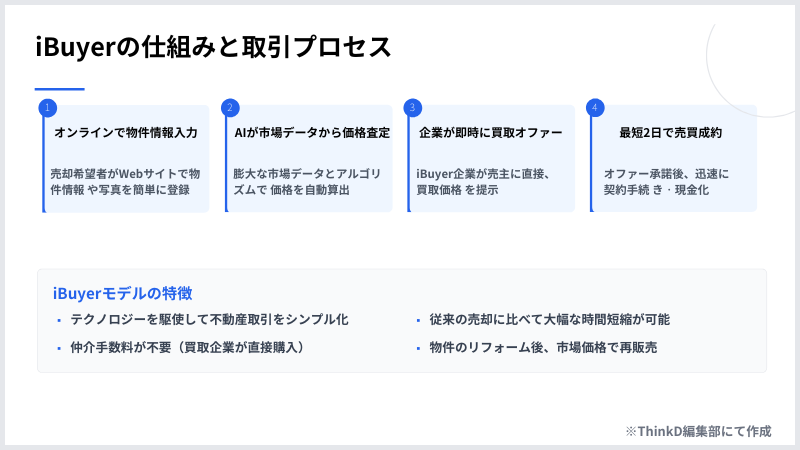

「iBuyer」について先に説明すると、これはアメリカで生まれた不動産取引のモデルになります。大量の市場取引データとテクノロジ�ーを活用することで、不動産の適正価格をスピーディーに評価し、売主にすぐ購入価格を提示するものです。査定にかかる時間を省略できますし、中間業者のマージンをカットできるためとても効率的な取引モデルです。

このモデルを知ったのは、Speeeでの事業責任者をしていたときです。当時はまだ英語の記事しかなかったのですが、「これは日本でも流行るな」と感じました。不動産価格の透明性が高くなりますし、仲介を挟まないのでやり取りもスムーズです。「お客様のためになるモデルだな。やりたいな」と思い会社での実現を検討しましたができませんでした。

イタンジで不動産事業者向けに業務システムを提供しているときも、iBuyerというモデルを「誰かがやるだろうな」と思っていました。業界にはそれなりに知り合いがいましたが、「iBuyerのモデルって良いよね」という声は聞くものの、「iBuyerをやろうと思う」という声は聞こえてこなかったんです。

なぜなのかを改めて考えると、ふたつの理由があるんじゃないかと思いました。ひとつは、お客様から不動産を買い、自社で保有することになるため、ゼロから始めようとすると金銭的なリスクが非常に大きいということ。もうひとつは、不動産業界に対する深い理解とテクノロジーの知見�を併せ持つ人が世の中に少ないということ。不動産関連の事業者もテクノロジーの会社も、それぞれたくさんありますが、お互いの要件を掛け合わせてビジネスができる人が非常に少ないと思ったんです。その上で、できそうな人はいないかとリストアップしたところ、私の中で「あれ、自分のことじゃない?」となったんです(笑)。

そうなると、自分でやらないことに気持ち悪さを感じるようになってきました。業界の課題を全部ではないにせよ、大部分を解決できそうなモデルがある。そのモデルを理解し、ビジネスとして展開するための要件を満たしていると思われる自分がいる。であれば、やったほうが良いんじゃないか。そう思うようになってきたんです。

まず事業資金についてですが、Coral Capitalというベンチャーキャピタルに投資していただきました。もともと創業前からいくつかのベンチャーキャピタルを回っていて、「おもしろいモデルですね」とかポジティブな評価をいただいていました。

その頃、以前からの知人が新しいメディアを立ち上げることになり、スタートアップ企業を取り上げるメディアだということで私や会社のことを記事にしてくれました。その記事が、創業から1週間もしないうちに公開され、それを読んだCoral Capitalが連絡をくれたんです。

まだプロダクトがなく、モックと簡単な資料しかなかったので、意欲や想いをアピールするしかありませんでした。「すでに海外で成立しているモデルで、これから日本でも流行ると思っている。私はその担い手としてふさわしいと思っている。このビジネスや私に可能性を感じたのであれば、ぜひベットして欲しい」。そういうことを一生懸命アピールしたところ、初めての面談から2週間くらいで事業を始めるための投資の意思決定をしてくださったんです。

次に、買い取った不動産をいかに早く販売するかについてですが、特別なことはしないようにしました。一般的には、物件を仕入れ、バリューアップの工事を行ない、販売するという流れですが、トータルで9ヶ月〜1年ほどかかります。

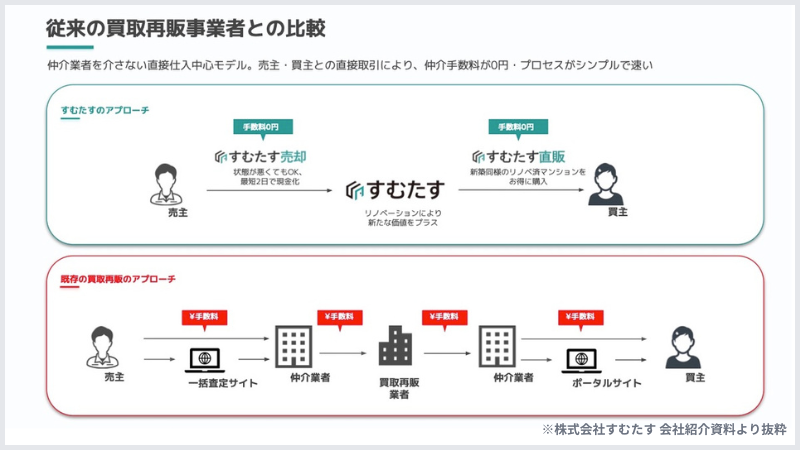

私たちはこのプロセスをふたつのサービスでカバーしています。『すむたす売却』では「iBuyer」モデルで物件を仕入れるまでの部分を効率化し、自社でバリューアップをした後、『すむたす直販』で販売しています。

物件の仕入れは効率化できますが、その後の工程を短縮してしまうと、リノベーション工事のクオリティに影響が出ます。そのため、特別なことをせず、丁寧に工事をしてから販売するプロセスを選びました。

もちろん1日でも早く販売し、売上に変えたいというのが本音です。でも、お客様に尽くすことや業界の課題を解決するという創業の目的と照らし合わせると、私たちがそれをやってしまうとわざわざ起業した意味がないと考えました。

初めて買い取った物件が売れるまでに9ヶ月かかったのですが、その間はずっと売上ゼロ円でした。「このやり方で本当にあっているのか」とすごく不安でした。入ってくるお金はゼロですが、出ていくお金はたくさんあったので。最終的には「死ぬことはないだろう」と開き直ったような気持ちで経営をしていました。

個人的には、会社設立から1ヶ月後に第一子が生まれたので、仕事も家庭も本当にバタバタしていましたね(笑)。ただ、「自分たちの考えを信じてやり続けるしかない」とい�う気持ちがあったので、なんとか乗り越えられたという気がします。

あとは、きちんとPDCAを回したかったという気持ちがありました。「最初の売上が出るまでは」とか「事業が軌道に乗るまでは」という言い訳をして、もともと思い描いていた理想のフォームを崩して事業を進めてしまうと、売上はつくれるかもしれませんが、学びが残らないと考えていたんです。

たとえば、物件を仕入れて、200万円だけ価格を上乗せして、仕入れた翌日に売りに出すこともできます。簡単に言えば転売なのですが、やろうと思えばできる商材です。でも、そこには学びもなければ、存在意義もないと思いました。そのため、できるだけ早く売上が欲しいけれども、正規のワークフローをきちんと踏むことを徹底したんです。

そうすることで、いろんなことが検証できます。いくらのマーケティングコストを投下すれば何人のお客様が来てくれるのか。そのうち何割が売却してくださるのか。その際の単価はどれくらいか。リノベーション工事にかかる費用や期間、仕上がりのクオリティはどうか。どんなトラブルが発生するのか。販売に出してから売れるまでの期間はどれくらいか。

これらを学び、次に活かしていく。この学習サイクルを真面目に回し続けないと、私たちのサービスは良くならないですし、成長できない。加えて、資金の都合上いきなり多くの案件が発生するわけでもありません。だから、少ない案件の各プロセスで起きたことを、スルメのように何度も何度も噛みながら味わい尽くし、学び尽くす。そのためにも、特別なことをせず、決められたワークフローを丁寧に進めていくことを大切にしていました。

実は非常に早いのですが、最初に物件を売ってくださったお客様のときに「いける」と感じました。

最初の売主様は不動産ポータルの会社にお勤めで、不動産業界の事情にも詳しい方でした。お会いした際に「このサービスは本当に画期的だと思うから、社内でもみんなに言って回っている」とおっしゃっていました。

その方は物件を売ってくださって、その物件にはしっかりと買主様がつき、想定していた利益も出たんです。売ってくださった方とはいまでもお付き合いがありますし、買ってくださった方からは「良い体験だったので」ということで7年越しに先日ご兄弟をご紹介いただき、売却のお手伝いをさせていただきました。売主様も、買主様も、私たちも、みんなハッピーになれたんです。

この売主様と出会ったときに「いける」と感じたのはなぜかというと、一番最初のお客様が「このサービスは良い」と言ってくださる確率は元々非常に低いと考えていたからです。このお客様と同じような評価をしてくださる多くの潜在層がいるはず。だから、自分たちがお客様のことを大切に考え、変なやり方さえしなければ、この事業はきっと世の中に受け入れられると思いました。

先ほどお伝えしたような、この事業をやるための要件を満たす人が少ないというのがひとつあると思います。あとは、時代の違いなのではないでしょうか。私たちの競合に当たる物件の買い取りを主な生業とする会社さんの多くは、昭和や平成の初期くらいにできた会社がほとんどです。

当時は、不動産を売りたい・�買いたいというときの入口は、すべて仲介会社さんでした。そこから時代は進み、昭和から平成に、平成から令和になり、IT化やインターネット化が進みました。お客様は自分でいろんなことを調べ、いろんな情報にアクセスできるようになりました。

それによって、仲介会社さんへのコンタクトの取り方も変わってきました。私が立ち上げに関わった不動産一括査定サービスを例にすると、これまではチラシ広告を見て電話で仲介会社さんに問い合わせしていたところを、インターネットで検索して一括で見積依頼できるようになったわけです。

さらに時代は進んで行き、仲介会社にコンタクトを取らなくても、まさに「iBuyer」のモデルを使えば「不動産を売りたい・買いたい」が実現するようになりました。しかし、既存の不動産会社さんがこのモデルをやろうとすると、自分たちの既存事業や既存のやり方と正面からバッティングしますよね。そのため、私たちのような新興のプレイヤーじゃないとこのモデルで事業を行なうことが難しかったのだと思います。

実際に、業界関係者の方からは「応援しています」とか「主要事業とバッティングしてしまうからウチではできないですが、注目しています」といったエールをいただくことが多いです。

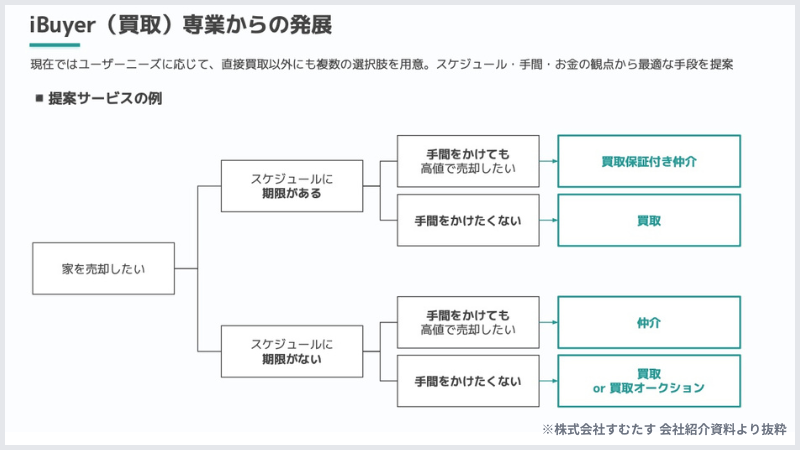

ただ、私たちのやり方も完璧ではありません。たとえば物件を売りたい場合ですが、売主様は『すむたす売却』を使えば最短2日で現金化できます。しかし、従来の仲介会社に依頼することで、手間や時間がかかったとしても高く売れるかもしれません。

どちらを選ぶかは売主様が決めることであり、そういう意味では私たちと仲介会社さんは棲み分けができているのだと思っています。サービスを利用するお客様の立場からすれば、選択肢は多い方が良いじゃないですか。なので、お互いに切磋琢磨していきたいというのが個人的な想いですね。

最初の数年の成長率は低かったのですが、それ以降は順調に伸ばすことができています。

事業を開始した2018年から3年くらいは、ひたすら学習サイクルを回し続けました。決められたフローで業務を進め、微修正をくり返していたんです。そのおかげで理想のフォームで事業が進められるようになり、そこからは前年比で倍近くの成長を実現することができています。

ベンチャーキャピタルや事業会社さんからの資金調達です。売上が伸びていないのでいろいろと突っ込みを受けるわけですが、「まだ儲かっていませんが、すごく多くのことを学んでいます」と伝えていました。

過剰なくらい学びをアピールしていたものの、いまとなってはそれが良かったのだと思います。「すむたすは学習するチームなんだな」と思っていただけましたし、「いまは儲かっていないけれど、投資したお金はきちんと学習に使われ、その結果成功するだろう」という評価につながったからです。

いまでは語れる数字がいろいろありますが、当時は打ち出せる数字がなく、アピールできることは事業に対するスタンスだけでした。なので、大切にしている学習する姿勢を存分に伝え、そこに期待や信頼をいただくことができたと思います。

そうですね。『ウレタ』というサービスの話があります。これは2020年の秋にリリースしたサービスなのですが、結果的には失敗し、クローズしたものです。

『ウレタ』は一括査定と買い取りをミックスしたようなサービスでした。売主様のニーズもさまざまなので、すぐに現金化したいのなら『すむたす売却』をおすすめしますし、仲介でじっくりと売りたい場合は仲介会社さんを紹介しますというものです。これにより、「早く売りたい」と「高く売りたい」の両方のニーズを満たせると考えたんです。

しかし、仲介会社さんを紹介した場合は、その後のサービスクオリティをコントロールすることができません。それに「ウレタを使ったらすむたすから連絡が来て、仲介会社を紹介された」という具合に、わかりにくさを生んでしまったんです。結局はお客様のためになりませんでした。

当時は大々的にアピールし、結構な投資もしましたが、失敗しました。『ウレタ』からの学びは、「お客様のために尽くしたいなら、やっぱり自前でやることが大事」ということです。仲介で高く売りたい売主様には、仲介会社を紹介するのではなく、自分たちで仲介サービスを提供する。急がば回れじゃないですが、自前でやったほうが顧客主義を追求したサービスがつくれるという原点に戻ってきたんです。この学びから、現在では直接買い取る以外にも複数のラインナップを展開しています。

丁寧に学び、試し、失敗したら修正し、また試し、学ぶというプロセスを繰り返すことができるので、しばらくは成長が鈍化する理由がないと思っています。私たちができていないこと、アプローチできていないエリアがまだまだたくさんありますから。

詳細な数字はお伝えできませんが、直近の2025年6月期の決算では過去最高の売上を出すことができました。その10倍くらいまでは、現在の成長スピードを継続できるのではないかと考えています。

大きな話をすると、不動産業界の課題をできる限り解決し、ニーズを満たし切るまでは、どこまでも成長しようと思っています。日本全国のいろんな場所で、家を売るときに「面倒くさいな」と思わないようになったり、「なんだか騙された気がする」という人がいなくなったり、そういう状態がゴールイメージです。ここに到達するまで何十年かかるかわからないですが、ずっとがんばっていこうと思っています。

具体の話に落とし込むなら、中長期の成長のポイントは大きく3つあると考えています。まずはエリアです。いまは東京・神奈川・埼玉・千葉の首都圏、そして大阪と名古屋にオフィスを構えていますが、これを広げていきたいです。北で言うと札幌や仙台、南で言えば福岡、ほかにも広島や岡山など、都市部には不動産売買のニーズがありますから、より多くのお客様に新しい選択肢を提供していきたいです。

次は種別の拡大です。これまで私たちはマンションしか扱ってきませんでした。しかし、戸建ての方がお困りごとが多いと思っています。「実家には誰も住んでいなくて、空き家にしておくのももったいなくて」といった話は本当によく聞きますから。

戸建ても扱えるようにしたいのですが、マンションと比較すると査定の難易度が上がるというか、アナログで査定する割合が増えるんです。マンションの場合はマーケットに多くの情報が出ていますし、過去の取り引きデータも豊富ですから、ほぼデジタルで査定ができます。一方で戸建ての場合は物件ごとに特徴も異なりますし、取り引きデータもマンションに比べると少ないです。その地域の人しか知らない情報があったりもしますから、査定に工数がかかるんです。クリアしなくちゃいけない壁がいくつかあるのですが、ここ数年のうちに取り扱えるようにしたいと思っています。

最後に�新規事業です。業界の課題解決につながり、お客様に喜んでもらえるもの。現在のサービスには含まれないような、新しいもの。そういうものを模索し、事業化に挑戦したいと考えています。

あくまでも方向性を示すという感じで、具体的な数値目標は私の中にはありません。ボトムアップで「いつまでにこうしたい」という意見が挙がってきたら承認しますが、トップダウンで決めるものではないと考えているからです。

世の中の変化が激しいなかで、トップが会社のことやマーケットのことをすべて把握するのは非常に難しいというのが個人的な意見です。もちろん把握するための努力はしますが、中途半端な把握になってしまうリスクがあると思っています。その状態で具体的な数値目標を設定した場合、現状との乖離が出ると思うんです。

実力値よりも高すぎる目標だと現場の士気がさがりますし、低すぎると成長を阻害してしまう。であるならば、「もっとたくさんの人に我々のサービスを使ってもらおう」といった大きな方向性を示すことが私の役割だと考えています。

そうですね。私たちの会社には役職がないんです。会社法上、取締役という肩書きはあるものの、他の肩書きはありません。リーダーやマネージャー、課長や部長はいませんが、会社は普通にまわっています。

なぜかと言うと、お客様に尽くすために、肩書きは必要ないと考えているからです。必要なのはリーダーという肩書きではなく、個々人が持つリーダーシップだと思っています。お客様本位のサービスを提供するために、「こうすればお客様に喜んでもらえると思う。だからこれをやろう」というリーダーシップは欠かせませんが、「リーダーという肩書き」は特に必要ないですよね。そのため、個別の事案に対しても、リーダーシップを最も発揮できる人が判断をします。

部署の明確な線引きもないので、横断的にいろんな仕事に関わることができます。明確に線を引かなくても、その人の役割は得意なことや専門的なことに収束していくと考えています。逆に、各自が柔軟に動けるからこそ、お客様へのより良いサービス提供という大きな目的に対して、主体的に関われるし、みんなが主役になれる土壌があると考えています。

これが役職を置かないことのメリットだとすると、デメリッ�トは明確なレポートラインが存在しないのでたまに社内で混乱が起きることでしょうか(笑)。「この件は誰に確認すれば良いんだっけ?」ということが決まっていないため、ストレスを感じることもあります。ただ、メリットのほうが多いと思っているので、これからも役職は置かないつもりです。

そうですね。そういう意味だと完全に性善説に則って組織づくりをしています。ただ、少し緩めの性善説という感じです。どういうことかと言うと、たとえば1日8時間仕事をするとして、キッチリと8時間集中し続けて仕事をする人っていないと思うんです。

タバコを吸う人ならタバコ休憩に行くこともあるでしょうし、在宅勤務のときには気分転換に洗い物をする人もいると思います。小さなお子さんがいれば、子どもをあやすことだってあるでしょう。私たちは「それで良くない?」と考えているんです。

それが少し緩めに捉えているということなのですが、根底には人はみな善性を持っていると思っていますし、善性のほうが悪性よりも強いと考えています。仕事で誰かのために役に立ちたいし、仕事を通じて成長したい。できることなら組織に貢献したいと思っているし、貢献できたときには自分にも何かしらのリターンがあったらうれしい。みんな、そういう気持ちを持っていると考えているんです。

同じような価値観の人と一緒に仕事がしたいので、採用にもこだわっています。たとえば、私たちは採用目標をつくりません。もちろん予算には入っていますが、何月までに何人採用という計画を立てないんです。

大事なのは自分たちに合う人を採用することです。「人が足りないから採用」ということをしないので、そのせいで業績が伸びないこともあります。それでも、「人が足りないから採用」は絶対にしません。「私たちと合う人だから採用」しかしないんです。

個人の主観が中心になってしまいます。面接は基本的に3回行なうのですが、面接をした3人全員が「この人は良いと思う」となったときに採用が決まります。逆に、1人でも「この会社に合わないと思う」となった場合はお見送りとなります。

「良いか悪いか」「合うか合わないか」が個人の主観になるのは仕方がないと思っています。客観的に理由を説明できた方が良いのかもしれませんが、他人を評価する時点で絶対に評価者の主観が入ると思っています。そのため、主観であることから逃げず、面接を通じて自分が感じたことを素直に出すようにしています。

私が個人的に持っているポイントは、顧客志向であること。他人への思いやりやリスペクトがあること。このふたつを特に意識しているのですが、面接を通じてこのポイントを満たしていると感じたら「合う」となりますし、少しでも違うなと感じたら「合わない」です。スキルや経験も大事ですが、非常に高い専門性を持っていても、同じ価値観で仕事ができなければお互いにとって良くないと思っています。そのため、ひとりでも「合わない」と言えば、採用しないルールです。そういう意味では、厳選採用と言えるかもしれません。内定率は1%未満です。

ずっとこのやり方を続けてきましたが、毎年7〜8人くらい増えています。直近では80名ほどの会社になりました。今年はご家庭の事情などで数名が退職をされたのですが、昨年はひとりも退職していません。離職率が低いこともあり、少しずつですが毎年純増しています。

たしかに、エリアを広げていきたいと考えていますから、顧客対応をする営業職は増員が必要だと思っていますし、営業職の採用に注力していることは事実です。ただ、自分たちに合わない人を採用してまで、エリアを広げ、多くのお客様に対応しようとは思っていません。これは私のなかのルールなのですが、すでに優先順位を決めているんです。

20歳のときに「将来何がしたいだろう」と悩み、社会や世の中、自分のまわりにいる人を良い状態にしたいと考えました。そのとき同時に、優先順位というか、どの順番で良い状態にしていくかを決めたんです。

社会や世の中を良くしたいと言っても、目の前にいる家族や友人と、地球の裏側のブラジルの街中にいる人では優先度が違うじゃないですか。だから、自分を中心に、放射線状に外側の世界が広がっていると捉えて、その手前から良くしていこうと決めたんです。

具体的には、一番手前に家族がいます。家族の幸せをないがしろにするくらいなら、人生をがんばれないと思っているので、まず家族を一番最初に良くしたい。次に従業員の皆さんとその家族。その次がお客様。これが、私が価値を提供したい対象者の順番なんです。つまり、従業員とお客様の価値がバッティングしたときは、従業員の満足を優先��するということです。

顧客志向とか言っておきながら矛盾してるじゃないか、と思われるかもしれません。でも、従業員の皆さんが毎日に充実し、やり甲斐や幸せを感じていないと、仕事でポテンシャルが発揮できないと思うんです。ポテンシャルを発揮できなければ、中長期的にお客様に満足いただける価値を提供することは難しくなります。そのため、逆説的かもしれませんが、従業員の満足度を高めることがお客様のためになると考えているんです。

まず前提として、経営者として「この会社の時価総額をいくらにしたい」というような数値目標は持っていないタイプです。抽象的かもしれませんが、この会社が行けるところまで行き、私が会社から必要とされ続けるまで全力でがんばろうと思っています。

すむたすを立ち上げたのも、経営者になりたかったからではなく、業界の課題を解決したり、お客様に尽くすための手段として起業があったからです。そのため、経営者としての強烈なあるべき姿や経営哲学はほとんどありません。この先、会社が成長していくと、「あなたの役目は終わりました」という日が来ると思っています。そういう日が来ることを頭のなかに入れながら、毎日がんばっていきたいという感じです。

ビジネスや人に対するビジョンがあるからではないでしょうか。特に人や組織に強いこだわりがあります。事業家よりも理想家じゃないかと思うことがありますが、理想を追求しようとする姿勢であったり、理想の追求に純粋に取り組めるところが、いま必要とされている部分なのだと思います。

事業や組織の理想を持っていて、それを曲げないタイプです。ただ、掲げる理想の抽象度が高いので、トップダウンで伝えることはなく、方向性を示してみんなのベクトルを揃えるようにしています。方向性を示した上で、そこから脱線しないようにするのが私の役割です。

たとえば、会社の利益とお客様に提供する価値がバッティングした場合、当然お客様への価値を優先します。利益を取る意思決定になりそうだったら、「ちょっと待って、違うと思うよ」と言って軌道修正する。会社や従業員の皆さんが目的地を目指して走るクルマだとすると、私はガードレールのようなイメージでしょうか。

いまのところ、この役割はまだ求められていると感じているので、もうしばらくは必要とされるのかなと思っています(笑)。

株式会社ディプコア ThinkD編集長

ふたつの大きなチャレンジをしている。これがインタビューを終えたときの感想でした。 ひとつは、歴史が長く、規模も大きな不動産業界に、「iBuyer」�という新しい不動産取引の仕組みを持ち込んだこと。もうひとつは、役職を置かずに個々の主体性を重視する、いわゆるティール型の組織(※)づくりを実践していることです。 いずれも現時点ではうまく機能しているようですが、この先も同様に持続できるかは未知数だと思います。ただ確実に言えることは、こうした新しい試みこそが業界に新しい風を吹き込み、組織づくりに新しいケーススタディをつくるということです。既存の常識を問い直す同社のチャレンジが今後どのように展開していくのか、注目していきたいと思います。 (※)ティール型の組織:経営思想家フレデリック・ラルーが著書「Reinventing Organizations(邦訳:ティール組織)」で提示した次世代型の組織モデルを指す概念のこと。従来のピラミッド型組織とは異なり、各メンバーが主体的に意思決定しチームで補完し合う特徴を持つ。

2025.08.01 公開

.png)

2025.10.17 公開

2025.03.24 公開

2025.08.22 公開