自身の、そして現場の強い当事者意識を武器に、マルチプロダクト戦略を推進するestie平井。挑むのは巨大な商業用不動産市場のアップデート。

2024.10.18 公開

2024.10.18 公開

株式会社estie 代表取締役 平井 瑛

設立:2018年

事業内容:日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie マーケット調査」を中心とした複数のプロダクト・サービスの提供

グロービス・キャピタル・パートナーズ株式会社 パートナー

estieは、巨大な商業用不動産業界において、マルチプロダクトで顧客のあらゆる課題を解決し、日本を超えて世界に羽ばたくことを目指す超有望スタートアップです。ただ、estieの魅力はそんなロジカルな部分に留まらず、自発性とリーダーシップを重んじるカルチャー、冷静と情熱を併せ持つメンバー、そして何より平井さんの遠く高くを見通せる力にあると思います。不動産業界はもちろん、日本のスタートアップの新たなスタンダードを作ってくれるチームだと確信しています。

メーカーで働く父親の影響もあり、東京大学を卒業して社会に出るときには、社会を豊かにする仕事という軸で就職先を検討していました。

就職活動を通じて、結果的に三菱地所に入社を決めました。それは、三菱財閥の二代目である岩崎弥之助さんが丸の内を取得するエピソードに心を打たれたからです。現在の丸の内エリアがどのように生まれたのかというもので、簡単に言うと政府が持っていた丸の内の土地を三菱地所が買い、日本有数のビジネス街にしたというものです。

明治維新の後、政府は国を強くしようとしていましたがお金がなかった。そこで、保有していた丸の内の土地を売りに出すわけです。いろんな財閥に声をかけるもののなかなか買い手がつかなかったところ、三菱が「買います」と手を挙げたそうです。

三菱は丸の内にビジネス街をつくり、そこに日本中から優秀な人材を集めて、日本を強くしていきました。戦前も戦後も、丸の内は日本経済の中心であり続けていますし、経済の成長を牽引してきたのが丸の内だと思います。都市が経済に対して大きな役割を果たせることを証明した一例だと思っていて、そんな丸の内をつくった三菱地所で働くことは「世の中を豊かにすること」だと考え、三菱地所に就職したんです。

同じように、三井不動産の江戸英雄さんが戦後の浚渫埋め立て(港湾や河川などの底面をさらい、土砂などを取り去ること。港湾の整備や船舶の停泊地などを確保するために行う)や高層建築により高度経済成長を支え、森ビルの森稔さんがバーティカルガーデンシティ構想で東京の国際競争力を向上させるなど、不動産業界は常に経済を支えるインフラとして機能してきました。

最初は海外市場における不動産投資の仕事をしていました。アメリカにCoStarグループという大きな会社があり、アメリカやカナダ、イギリスの不動産情報をデータベース化しているのですが、そのデータに触れながら事業を行っていました。

その後、東京でオフィスビルの営業を経験しました。そこで驚いたのが、日本では不動産情報がデータベース化されていないというシンプルな課題です。不動産関連の情報インフラが整備されていないため、「東京にいるのに東京の不動産のことがよくわからない」という状態でした。

海外事業を担当していたときは、日本にいながら海外のデータベースにアクセスし、得られた情報をもとに意思決定することができた。でも、東京のオフィスビルの営業では東京にある不動産の情報を集めるの�にも苦労する。「同じ不動産なのに、なぜこんなにも差があるのだろう?」と疑問に思っていました。

日本はもちろん、多くの国で共通していることだと思います。先ほどのCoStarグループが特別なのかも知れませんが、僕が知る限りではアメリカとカナダ、イギリス、オーストラリアなどの限られた国でしか不動産関連のデータがインフラ化されていません。アジアや中東、アフリカ、中南米は不動産情報のデータ化からは取り残されているのが現状だと思います。

不動産関連の情報がデータ化されていないと、情報がうまく流れないため世界中からの投資を集めることが難しくなります。どれだけ魅力的な都市であっても、その情報が広く知られていなければ魅力は伝わりませんし、投資を受けるタイミングを失ってしまうためです。

逆に、アメリカやロンドンの不動産市場は世界中から投資を集め続け��ています。データインフラがあるので、世界の投資を呼び込めるわけです。お金が集まることで街が活性化しますし、経済にも刺激を与えることができます。一方でお金が集まらないと、街が死んでいくことになります。

お金を集めて街を活性化させるというのは、何も新しい建物をつくることだけじゃなく、いまある建物を維持することも意味しています。たとえばですが、お金がなければビルの修繕もできません。これまでは15年に一度エレベーターを入れ替えていたけれど、お金がないからもう30年も入れ替えていないとか、地方によってはそういうビルがたくさんあります。すると不動産としての魅力が失われていき、結果的に街がどんどん弱ってしまう。東京は大きな都市なのでここから先20年くらいはまだ大丈夫だと思いますが、もっと長期的に考えたらわかりません。

僕は1991年生まれでいま30代なのですが、いわゆる「失われた30年」と言われる時代を生きてきました。そして自分が30歳になったときに、「これからの30年は失いたくないな」と思ったんです。

失われた30年は、社会全体が経済的に豊かになっている実感を得にくい時代だったと思います。「今年は去年よりも良い一年だった。来年も良い一年になるようにがんばろう」みたいなことを、長い間、実感できていなかった。それが僕がすごしてきた時代だと思います。

ぶっちゃけて言うと、失われた30年は今の30代の責任ではないかもしれません。ただ、これから先の時代は違います。これからの世の中を豊かにできなかったとしたら、それは僕にも責任があると考えたんです。

これからは豊かになっている実感を得られる時代にしたい。そのためには、経済に大きな影響を与える都市や街を活性化する必要がある。活性化するために、日本だけじゃなく世界中からお金を集めてくることが重要で、グローバルでの投資競争に勝てるようにしなければいけない。そのためには、不動産関連のデータインフラが欠かせない。そう考えて、2018年にestie(エスティ)を創業しました。

不動産取引にまつわるさまざまな情報をデータベース化し、意思決定�や取引をスムーズに行えるようにしています。簡単に言うと、いつでもアクセスできる統一的なデータインフラを構築し、不動産事業者の皆さまに使っていただくというのが僕たちの主な事業です。

不動産取引には多くの企業や関係者が関わるのですが、それぞれが独自のやり方で情報を管理しているため、データが分断されている状態です。同じ企業であっても情報のやり取りに時間がかかってしまったり、同じオフィスビルであっても情報量や項目内容に差があるためコミュニケーションコストがかかっていました。

そのため、いろんなところに散らばっている情報を集め、統一されたルールに沿って整理してデータベース化する。そうすることで、リアルタイムに情報共有ができ、不動産取引に関する情報収集や意思決定がスムーズに行えるようになります。

そうですね。どこかのディベロッパーの所有物だけに限ると、偏った意思決定になってしまう懸念があります。それに、データベースとしても網羅性に欠けてしまいます。そのため、中立的な立場であらゆる不動産のデータを扱うことが重要だと考えています。

事業立ち上げのフェーズでは、いろんな物件の情報を集めましたが本当に大変でした。最初は相手にされないこともありましたが、データインフラの必要性や結果的に不動産業界のためになるという僕たちの想いの部分をお伝えして、少しずつ情報を集めていきました。

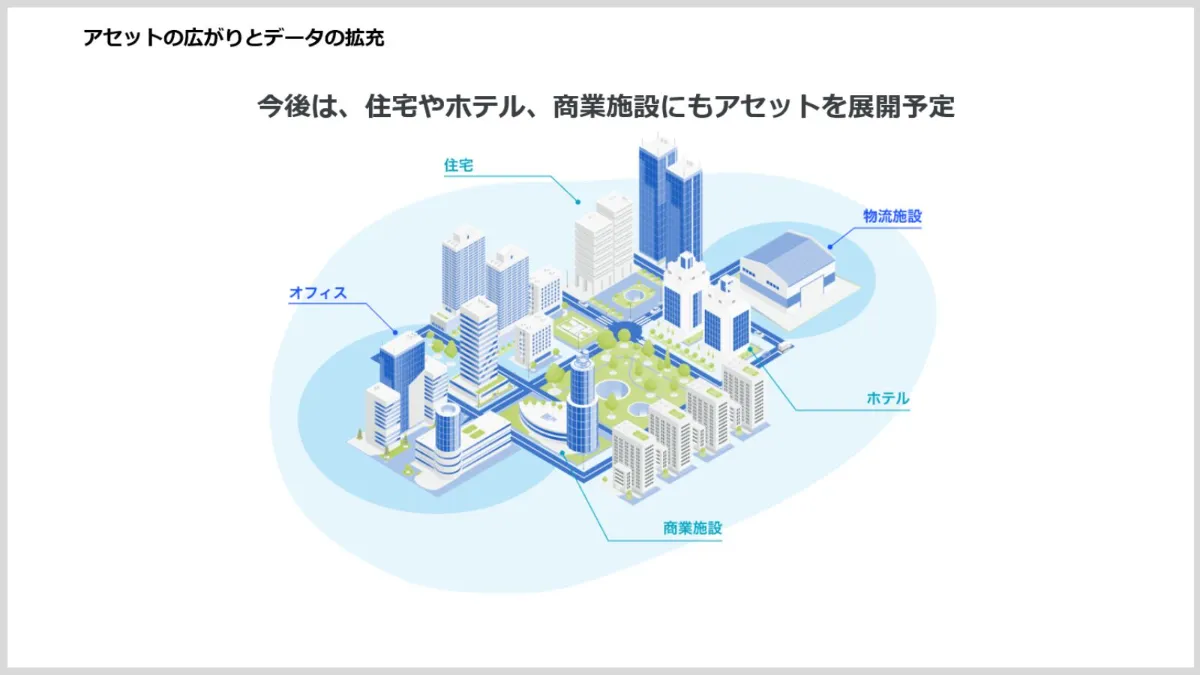

あらゆる不動産と言っても、正確にはオフィス、物流施設、商業施設などの商業用不動産に特化しています。理由は、商業用不動産が、経済活動を支えている不動産だからです。商業用不動産を活性化させることが、さまざまな産業が持っている可能性を大きく広げ、価値を引き上げることにつながっていくと考えています。それが、社会を豊かにするための一つの手段だと考えているんです。

物理的に床から解放された経済活動というのはいまだかつて存在していなくて、人間が経済活動をする上で商業用不動産は欠かせないものになります。

代表的なものだと「オフィス」がわかりやすいと思います。日々オフィスではそれぞれの会社が事業を成長させるために企画を考えたり、ディスカッションをしたりと経済活動が行われています。ちなみに、コロナのまん延によりリモートワークが��普及しました。最近ではAIの存在感がどんどん増しています。それにともなって、データセンターがこれまで以上に重視されるようになりましたが、このデータセンターも商業用不動産です。

私生活においても、何かを買うときにはショッピングモールやスーパーに行きますが、これらも商業用不動産です。最近では、ネットで注文して宅配してもらうこともあります。商品を保管したり、配送用の車両がある物流施設も、やはり商業用不動産です。

時代によって商業用不動産の具体例は変化するものの、「経済活動を支える不動産」という根本は変わりません。そのため僕らは、さまざまな産業を活性化させるために商業用不動産に着目してサービスを展開しています。

最初に公表したサービスが、「estie マーケット調査」です。これはオフィスビルに関するあらゆる情報を提供する業界最大級のデータ基盤サービスで、全国8万棟・40万フロアの建物情報が閲覧でき、募集情報や賃料情報、入居テナント情報などが毎日更新されます。不動産事業者や不動産ファンド、不動産に対して融資をつける金融機関などの意思決定をサポートするサービスです。

そもそも、日本の場合は土地が限られているため、どの土地をどのように活用すれば、一番大きな富を生むのかを突き詰めて考えることが重要です。誰が何のために使うのか、どういう建物を建てて誰に対してどのような貸し方をするのか。そういうことを、しっかりと考えた上で決めていくわけです。ただし、これまではしっかり考えようとすると、膨大な情報収集コストや多くの時間がかかっていました。そのため僕らが情報を集めて、データベースとして整備し、サービスとして提供する。そうすることで、不動産事業者は常にフレッシュな情報を見ながら、スピーディーな意思決定ができるようになるわけです。

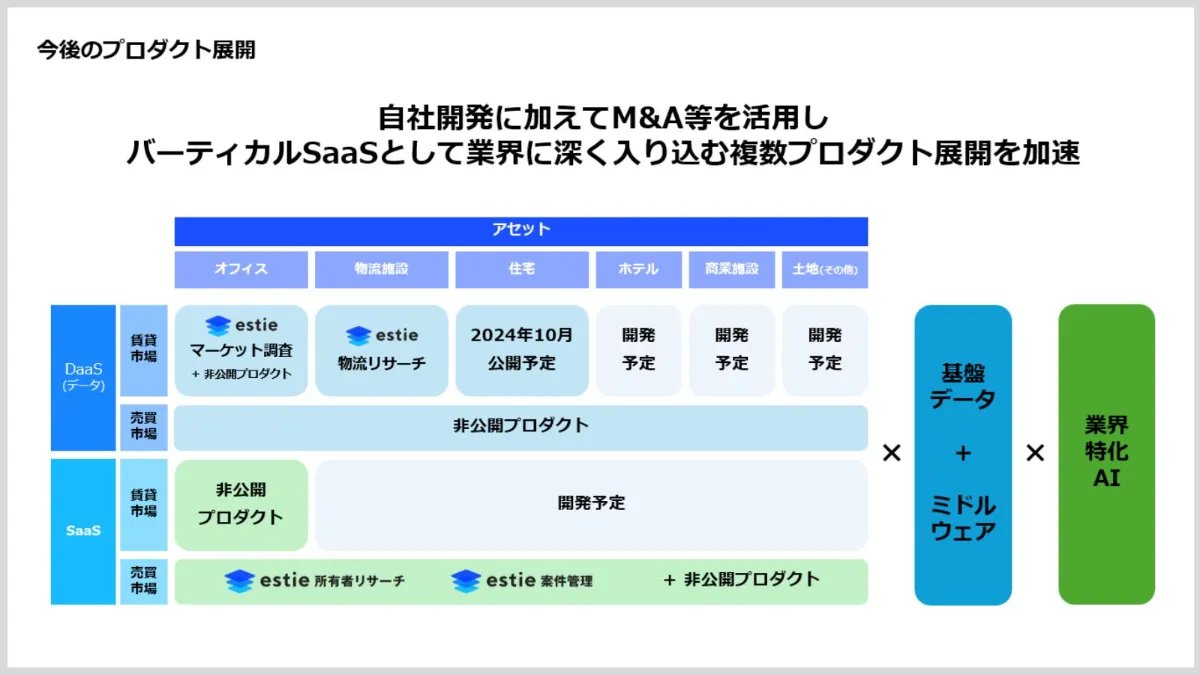

会社としてはマルチプロダクト戦略という方針をとっています。この方針に沿ってサービス開発を進め、2023年の頭には2つだったプロダクトが、現在は10個(未公表含む)になりました。1年半くらいで8つのプロダクトを新たに開発したわけですが、大きく3つのやり方でプロダクトを増やしていきました。

ひとつ目は、アセットの種類を広げるやり方です。最初のプロダクト「estie マーケット調査」はオフィスビルのデータベースでした。オフィスビルから物流施設にアセットの種類を広げ、2024年5月に公表したのが「estie 物流リサーチ」になります。将来的には、ショッピングモールやホテルなど、他のアセットに広げていきたいと考えています。

ふたつ目は、マーケットの種類を広げるやり方です。これまでは賃貸マーケットのデータを扱っていましたが、現在は売買マーケットも扱っています。たとえば「estie 所有者リサーチ」というサービスでは、「その不動産が過去にどのように取引されてきたのか」「誰がどんな物件を所有しているのか」といった売買取引の情報をデータベース化しました。物件を検索軸にして所有者の推移を見ることができたり、所有者を軸にして過去の売買履歴を見ることができます。これにより、物件の取得や売却業務を効率化でき、商業用不動産市場のさらなる活性化につながります。

最後は、不動産事業者の業務そのものを効率化するというやり方になります。アセットごとにデータを集めて、整理した上で提供するのは非常に重要なのですが、それに加えてSaaSで業務効率化につながるサービスを開発し、「estie 案件管理」として2023年10月に公表しました。

その名の通り案件を管理するサービスで、これまでいろんなところに散らばっていた案件情報をリスト形式で一元管理でき、チーム内でのタイムリーな情報共有や過去の検討履歴の閲覧ができるというものになります。

不動産事業者や不動産ファンドは、1件の物件を買うために1,000件ほどの案件情報に目を通すこともあります。いろんな仲介会社からさまざまなフォーマットで物件情報が届き、内容を確認した上で仕分け、最終的に50件とか30件くらいに絞っていきます。そこから物件の保有者と秘密保持契約を結んで、詳細情報を開示してもらい、デューデリジェンス(購入前や投資前に対象の不動産に関する詳細な調査を行うこと)をした上で、最終的に1件を買うという世界です。最終候補に残った50件はちゃんとデータにして管理していますが、残りの950件の物件情報は管理しきれないため破棄しているのが現状です。

仲介会社から届く物件情報を「estie 案件管理」にアップロードしてもらえれば、システム上に案件情報が自動で登録されます。フォーマット調整も自動で行われますから、アップロードさえしてもらえれば統一された形式で案件情報が蓄積され、閲覧が可能になります。

過去に検討した物件かどうかがわかりますし、検討の結果却下されていたら却下理由も履歴が残るようになっています。何度も同じ物件を検討することもなくなりますし、��そもそもの案件管理においても業務効率化につながるものになっています。

エンタープライズ向けに始めた「DXソリューション・コンサルティング」があります。これは不動産業界以外の方でも名前を知っているような、いわゆる大手の不動産会社やメガ金融機関の企業に向けたコンサルティングサービスです。2023年から動き始めたプロジェクトなのですが、2024年4月に正式な部門として立ち上げました。

DaaSやSaaSでは解決し切れない、その企業特有の課題があります。その課題を解決するために、不動産のことを熟知した僕たちがコンサルとして入っていき、要件定義からシステム開発まで一気通貫で支援するというものです。

エンタープライズ向けにしたのは、不動産業界は大手が担う役割が非常に大きいと考えているためです。「大手企業が業務上の課題解決をしている。DXを進めている。だから自分たちも後に続こう」という感じで、大手のやり方を参考にする企業が多い業界だと思っています。他の業界も似ているかもしれませんが、大手が変わると業界全体に波及していくんです。

業界の価値を高め、より良い世の中にしていくためにも、このサービスを通じて不動産業界の理想になるようなモデルケースをつくることに挑戦したいと考えています。そのためにも、業務を丸ごと見直して、コンサルティングすることが必要です。結果的に「この時代の不動産業界の働き方の決定版」のようなものをつくり上げたいと思っています。これまでも大手企業から「業務コンサルのようなことできませんか?」と相談をいただくこともあったので、僕たちも正式に組織化して本腰を入れてやっていく考えです。

まずは僕たち自身がデータを保有していることです。商業用不動産に関する膨大なデータは競争力の源泉になると考えています。

次に考えられるのは、業界の知見です。熟練の不動産事業者の頭の中や思考プロセス、業務プロセスの多くを、これまでのやり取りを通じて僕たちは理解しています。

たとえば「オフィスビルについて調べる」というひとつの業務を取っても、どのような調べ方があるのかを把握しています。駅からの距離で調べるのか、物件の周辺情報から調べるのか。類似した条件��を持つ物件を10件くらい調べてまずは相場をおさえるのか。エリアではなく賃料で絞って大きく100件くらいピックアップして、そこから絞り込んでいくのか。いろんなパターンがあることを僕たちは把握しています。

そして、最後に会社として投資を進めているAIの存在です。業界特有の知見をAIに落とし込み、業務をサポートしてもらいます。熟練の不動産業者の経験則を一つずつ分解し、AIに学習させる。そうすることで、人間では出すことが難しいアウトプットが可能になります。

「estie マーケット調査」では全国8万棟のオフィス情報を保有していますが、その中からさまざまな条件をクリアする最適な1件を見つけ出すのは、人間にはなかなか厳しいです。1件ずつ検討していくことは可能ですが、集中力が持たないですし、とにかく時間がかかりすぎてしまう。しかしAIであればその制約を受けません。数万棟の分析であっても5分ほどで分析結果を出してくれます。

そもそも膨大なデータを保有していること。仕事をする際の思考プロセスや業務プロセスを把握していること。それらをAIに落とし込むための自前の開発リソースがあること。これらが僕たちの競合優位性になると考えています。

グローバルで見てみても、AIをうまく業務に組み込むことをやっているのはアメリカのトップクラスの不動産会社だけだと思います。ただし、彼らはCoStarグループのデータを使っているので、自前でデータを保有している僕たちとは状況が異なる。いまのうちからこの優位性をちゃんと磨き続ければ、日本の会社でも近い将来、世界の先頭を走れるようになると考えています。

少なくとも生産性が大きく上がると考えています。不動産の場合、賃貸であれば賃貸借契約を結んだときにお金が発生します。しかしそのためには、直接的にお客様とコミュニケーションをとる時間以外にも、調査をしたり、資料をつくったり、検討をしたり、契約にいたるまでだけでも多くの時間を使うわけです。

たくさんの情報の中から決められた条件に合う物件があるか調べる部分はAIに頼んでしまって、交渉や契約というコアな業務に専念できるようになるはずです。結果的に意思決定のスピードが上がり、生産性が向上すると考えています。

クリエイティブな業務に使う時間が増えれば、いま以上に街や都市の魅力が増すでしょう。そうなると、さらに世界からの投資が集まるようになるでしょうし、経済にもプラスの影響を与えられると思っています。

既存事業の強化や人材の採用を進めていきます。もちろんそれだけじゃなく、AIへの投資にも今まで以上にアクセルを踏みますし、M&Aも行う予定です。

マルチプロダクト戦略は今後も推進していきます。AIへの投資はこれまでの3倍くらいの規模で進める計画ですから、これから開発するプロダクトにはデフォルトでAIを組み込んでいくイメージを持っています。

M&Aについては、実はこれまではあまり前向きでは��ありませんでした。たとえばM&Aに5億円使うとしたときに、「5億円を使って自社で新しい組織をつくった方が成長できるんじゃないか」という考えが常に頭の中にあったんです。それだけ自分たちの組織に自信がありますし、日本のスタートアップの中でも有数のチームをつくれているという自負があります。

ただ、最近はM&Aで仲間を増やすことも重要なんじゃないかと思っています。僕たちは「産業の真価を、さらに拓く。」というパーパスを掲げています。さまざまなサービスで不動産業界を改革していき、結果的に社会や経済を良くしていきたいという想いがあります。これを実現するには、僕たちの考えに共感いただける人をどれだけ増やせるかが重要だと考えるようになってきたんです。

たとえば、僕たちと同じようなことを考え、同じような未来を実現するためにがんばっている会社があるとしたら、「じゃあ一緒にやりましょうよ」と手を組んでしまう。シンプルにそれが良いと思うようになったんです。

僕たちのデータや技術を活用して世の中を良くしていくには、事業提携とかではなかなか難しいと考えています。やはり、他社に使っていただく上で自前のデータをどのように守ってい��くかを考えなければならないからです。しかし、同じグループであれば問題ありません。estieの顧客基盤やデータや技術をフルに活用して、思い切り事業を伸ばしてもらいたい。代わりに、僕たちもたくさんのことを学ばせてもらいます。お互いを高め合いながら、一緒に同じ目標を目指せば良いと思っています。そのため、M&Aというのは今回調達した資金を使う上での重要な戦略テーマのひとつになっています。

僕たちのDaaSやSaaSとのシナジーが見込めるので、不動産関係のデータやソフトウェアをやっている会社が最も優先順位が高いですね。今回調達したのは28億円ですが、追加でまだまだ調達できることがわかっています。何が言いたいかというと、調達額の28億円よりも大きいサイズのM&Aも可能だということです。

今回の資金調達では、シンガポールの政府系投資会社テマセクのグループであり、世界中で複数のユニコーン企業への投資実績を持つVertex Growthと日本の政府系金融機関である日本政策投資銀行が主要投資家として参加しました。

これにより、「アメリカとカナダ、イギリスなどでしか不動産関連のデータが整備されていない」というグローバルの状況を変えていきたいと考えています。シンガポールの政府系ファンドとも連携することで、アジアでも事業を展開するチャンスがあると思っていますし、海外企業も含めてM&Aを検討していくつもりです。

いま会社全体で約100名の組織なのですが、積極的に採用を行い、組織強化を進めていきます。ただし、積極採用と言っても、大量採用はしません。それぞれの社員がちゃんと自分で考え、行動して、成果を出すことが大事だと考えているからです。頭数での勝負ではなく、それぞれが自分のやるべきことに対して情熱と裁量と責任感を持って取り組むこと。これが大切だと考えています。

会社としては、それぞれの社員のキャリアをどうやって拓いていくかを真剣に考えています。具体的に言うと、レジュメに書きたくなるような経験をどれだけたくさん積めるか。会社として、そういう機会をどれだけたくさん提供できるか。そこにこだわっていきたいです。

先ほどお伝えしたM&Aは良い機会になると思っています。ある会社をM&Aしたときには、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーションの略。経営統合した後の効果を最大化するための統合プロセスのこと)のためにestieから社員を送り込むこともあると思います。なかなか経験できることではないので、手を挙げてくれた社員にはどんどん機会を提供していくつもりです。

その通りで、本人の意欲や意思は非常に重視します。やりたいことがあるなら、どんどんやってもらって構いません。もちろん、会社のお金で行う投資は社内のルールに沿って意思決定しますが、それ以外の日々の意思決定とかプロダクトの機能追加とかは、どんどん現場で進めてもらっています。

以前は「こういうことをやりたいです。どう思いますか?」といった質問をもらうこともありました。ただ、そういう相談をもらった時点で「やりたいと思っているなら、なぜすでにやり始めていないの?」と思ってしまう。僕はそういうタイプなんです。

そのため、やりたい気持ちがあるのならまずやってみる。社員にはそういうスタンスの人が本当に多いですし、今後新しい仲間として入社いただく方も同じスタンスの持ち主だとうれしいですね。

最近改めて会社のカルチャーを「Values」としてまとめ直したのですが、そのひとつ目に「魂ドリブン」というものを挙げています。僕たちは不動産業界の改革を通じて社会や経済を豊かにすることに挑戦しているわけですが、この基本的な方向性さえズレていなければ、あとは魂を燃やして仕事に取り組める人にどんどん任せていくというものです。

社会や経済を豊かにするためのアイデアがあって、それを本気で形にしたいという気持ちがあるのなら、その人がリーダーシップを持って物事を進めたほうがドライブがかかると思っています。経営陣とか現場のメンバーとか、社内の役職は関係ありません。経営会議でやることを決めて、責任者を任命して「よろしくね」と任せるよりも、自分で「これがやりたいです」と手を挙げた人に責任者を任せてチームを持たせたほうが、絶対にうまくいくと思っていますから。

ちなみに「estie 物流リサーチ」という��サービスは、あるプロダクトマネージャーの意見から生まれたものです。「産業の真価を、さらに拓くためには、絶対にオフィスビル以外のアセットもやった方がいい」「地域の力や都市の力を高めていきたいのに、オフィスビルだけじゃ片手落ちどころじゃない。いつまでもオフィスビルの会社でいたらダメだと思うので、僕が他のアセットのサービスを立ち上げます」と言うのが彼の意見で、見事に事業化まで持っていってくれました。

アクセルを踏むとお伝えしたAIも、僕や経営陣が「これからはAIだ!」と号令を出したわけではありません。「AIってなんだか面白そうだね」と社内で研究を始めた人たちがいて、サービスに組み込んでみて、つくったものをお客様に見せたら反応が良くて、「これは便利になるかも。もっとやってみよう」と盛り上がって、社内でどんどんフォロワーがついて、気がつけば重要な事業テーマの一つになっていったんです。

僕自身は、空っぽの器でありたいと思っています。仮に自分がプレイヤーとしてとてもレベルが高くて、スーパー営業で、スーパープロダクトマネージャーで�、スーパーエンジニアだったとするじゃないですか。もし、そうだったとしても、いまのestieよりも良い会社にはできないと思っているんです。

どういうことかと言うと、繰り返しになりますが、僕は空っぽの器であるべきで、代わりにいろんな人を仲間にできて、仲間になってくれた人と一緒になってestieという会社を大きくしていくみたいなイメージを持っています。

たとえば、僕が「ユニコーン企業をつくろう」と言うと、そこが会社としてのゴールになってしまうと思います。ユニコーン企業になるのはもちろんすごいことなんですけど、それ以上になれないと言うか。

これは実際にあったことなんですが、お酒の席で社員から言われたんです。「平井さんはユニコーンで満足ですか?ユニコーン企業って企業価値1,000億円でしょ?社会を豊かにするには1,000億円じゃダメですよ。1兆円とか10兆円とかにならないと」って。そう言われると、僕もやれる気がしてくるし、どうすればそこまで行けるだろうという思考になるわけです。

空っぽの器でいるからこそ、そこにみんなが熱い想いを注いでくれるし、それで僕の器が大きくなる。そのためにも、「僕はこういう人間です」と自分の枠をハッキリと決めないことが大事なんじゃないかと、そういうことを最近は考えていま��す。

創業したばかりのころは、常に自分がボールを持って、最前線で矢面に立って、みんなをグイグイ引っ張っていくのが大事だと思っていました。会社の規模とか、事業の状況が変わっていくと、「自分はどうありたいか」も変わっていくんでしょうね(笑)。

そう考えると、いまはマルチプロダクトやAI、M&Aといった重要テーマがありますが、ゆくゆくは変わっていくのだろうと思います。世の中を豊かにすることにつながる新しいアイデアが自然発生的に現場から出てきて、それがどんどん盛り上がり、「会社の新しい方針にしようよ」となっていく。これからも、そんなワクワクする会社であり続けたいですね。

企業名:株式会社estie

事業内容:日本最大級の商業用不動産データ分析基盤「estie マーケット調査」を中心とした複数のプロダクト・サービスの提供

コーポレートサイト:https://www.estie.jp/

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

平井社長とは、実は以前から面識がありました。同社がまだ20名くらい、プロダクトがまだひとつのころからのお付き合いになります。当時と比べるとプロダクトの数は大きく増えており、同社の成長スピードの早さを感じました。 インタビューの際に教えていただいたのですが、現在のプロダクトはすべて平井社長以外の方がアイデアの種を持っていたり、スタートさせたものだそうです。そこに経営ボードメンバーが、小さな火種を大火に変えるべく一緒に伴走することで、この短い期間で10個のプロダクトを展開するまでに至っています。 現場から次々にアイデアが生まれ、プロダクト化されていくカルチャーはそう簡単に創れるものではないと思います。平井社長が社員から、お酒の席で「ユニコーンでいいんですか?」とハッパをかけられたというエピソードからも、現場の方も平井社長に負けな�い当事者意識で目指すべきゴールに向かって挑戦していると感じました。 これが同社のカルチャーであり、事業を前に進めるための大きな推進力となっている。だからこそ、すごいスピードで成長しているのだと納得。まずはこれから日本の街を、どんどんestieさんが強くしていくきっかけとなってくれることを個人的にとても期待しています。

2024.08.01 公開

2025.05.26 公開

2025.08.01 公開

2024.12.18 公開

2025.03.24 公開