ライフエンディング領域で社会課題の解決と価値創出に邁進する、篠﨑。会社の方向性と自身のあるべき姿が一体化している彼の仕事観に迫る。

2025.10.31 公開

2025.10.31 公開

株式会社よりそう 代表取締役社長COO 篠﨑 新悟

設立:2009年

事業内容:葬儀や供養などのエンディングに関する総合サービスの提供

みずほキャピタル株式会社 営業第三グループ長

「よりそう」は、“人に寄り添う”という理念を軸に、ライフエンディングという人々の人生に深く関わる領域で新しい価値を創出しています。従来の業界慣習にとらわれず、顧客体験�を徹底的に磨き上げ、テクノロジーを駆使して社会課題を解決する挑戦を恐れないカルチャーが、業界に革新をもたらしています。「よりそう」の取り組みは、単なる事業成長ではなく、社会に本質的な価値を届ける使命に根ざしています。業界を変革する最前線に立ち、ともに挑み、ともに豊かな実りを未来に届けましょう。

日本は超高齢化社会を迎え、厚生労働省の令和6年(2024年)人口動態統計月報年計によると、年間約160万人が亡くなる時代となった。しかし、葬儀・供養業界には、透明性の欠如や品質のばらつき、高額請求といった課題が山積していると言われている。

こうした構造的な課題に対し、プラットフォームビジネスで解決を図る企業が株式会社よりそうだ。同社は葬儀から供養、相続まで一貫したライフエンディングサービスを提供し、総合満足度94%(※)という高い評価を獲得している。同社の経営を牽引するのが、アリコジャパン、リクルートなどでさまざまな経験を積み、2019年に同社に参画した篠﨑氏である。

��今回はそんな株式会社よりそうの篠﨑さんに、ThinkD単独でじっくりお話を伺った。

(※)総合満足度94%:対象期間2021年11月〜2022年1月(満足・やや満足の合計)同社調べ

東京都出身で、経営者の家系に生まれました。代々お菓子の飴をつくる会社をやっていまして、父が3代目でした。

祖父の世代は高度経済成長期でつくれば売れる時代でしたが、父の代になりバブル前後になるといろいろと難しい問題に直面していたようです。私が小学校から中学校にあがるくらいのタイミングで、会社経営が立ち行かなくなりました。そのため、経営の栄枯盛衰のようなものを、幼いころから近くで見させていただいたと思っていまして、私のルーツになっています。

中学から高校、大学と進むにあたって、私が困らないように親戚を含めてたくさんのサポートをいただいたので、ありがたいことに何かに深く思い悩むことはありませんでした。ただ、就職��活動など先々について考えるタイミングでは、自分のルーツに自然と影響されていろんなことを決めてきたように思います。

たとえば私が、(家業が順風満帆で)成功事例だけを見て大人になると、考え方が甘くなってしまったり、どこかで他責思考になってしまった可能性もあると思います。会社経営の良いときも悪いときも、双方を見させていただいたことが、私としてはとても大きな学びになっています。

大学のゼミは金融関係でした。加えて、人が物を買う際にどのように効用を生み出すかといった販売促進の領域にも興味があったので、この掛け合わせでアリコジャパン(現メットライフ生命)に就職しました。

ダイレクトマーケティングの部署に配属を希望しましたが、希望通りになるかわかりませんでした。そのため、最初の飛び込み研修では、とてもアナログですが、ひたすら走って訪問件数を稼ぐというやり方で数件の契約を獲得し、希望の部署に行かせていただくところから社会人生活がスタートしました。

当時は、現在では考えられないくらいの予算を使っていました。テレビ、新聞、チラシ広告、ラジオとさまざまな媒体があり、私の担当はラジオだったのですが、二桁億円の予算がありました。新卒でそれだけの仕事を任せていただけるのはとても恐れ多かったものの、個人的には良い経験になりました。

学びとして大きかったのは、定量志向と成果コミットの考え方だと思います。課題設定と課題解決に向けた仮説の精度が高ければチャレンジさせていただける環境でしたから、ありがたいことにいろいろなことに挑戦することができた3年9ヶ月でした。

20代中盤で、「この先ビジネスパーソンとしてどのように生きていくか」を考える機会がありました。その際に、改めて自分のルーツに立ち戻り、経営の世界に挑戦してみたいと思うようになりました。祖父や父に経営のいろいろな側面を見せていただいたので、私自身も経営者として何かを成していける人材になりたいと考えるようになったんです。

父が3代目を継いだのが29歳のときと聞いていましたから、「同じころには自分も」という気持ちがありました。

リクルートに転職した2006年当時は、まだホールディングス化もグローバル展開もしておらず、株式会社リクルートの中に人材領域と販売促進領域が存在している状態でした。そのとき、私の中には販売促進領域を極めていきたいという気持ちがあったので、販促に関わる仕事であればどこでも良いと考えていました。そして、結果的に、戸建て住宅を販売する不動産会社さんやディベロッパーさんの販促支援を担当することになりました。

戸建てからスタートし、賃貸、リフォーム、そして不動産流通という具合に、在籍した13年ちょっとの間に4つのマーケットを経験させていただきました。

リクルートでの学びは本当にいろいろありまして、とても感謝しています。まず最初に挙げられるのが、仕事と向き合うスタンスです。「自ら機会を創り出し、機会によって自らを変えよ」という有名な言葉がありますが、この言葉が社内にすごく浸透していました。

自分の意志で成果にコミットし、成果を出すことで次の仕事が来る。仕事の報酬は仕事である、という具合に、みんなが主体的に成果を出すために努力していました。私も同様にいろんな挑戦をさせていただき、どうにかして壁をこじ開け、自分にとってより大きく魅力的な次の仕事につなげていく。そんな経験をさせていただきました。

次に挙げられるのは、事業の解像度を上げた経験です。私が関わっていた住宅領域は、いろいろな市場で構成されていて、それぞれ特徴が異なります。たとえば、賃貸だと学生さんなど20代のお客様が多いマーケット。戸建てやマンションだと30代や40代のファミリー層が中心。リフォームになると50代が多く、シニアマーケットになるという具合です。

それぞれのマーケットで、カスタマーの属性やニーズが異なり、カンパニークライアントの儲けの構造が違います。そして、その前提に沿って、リクルートが生み出すビジネスモデルにも差があります。

異なるマーケットを経験し、「この領域はこういうやり方だな」「この部分は共通しているけど、この部分は違うんだな」という具合に、それぞれを比較しながら事業の解像度を上げていくことができたのは、非常に良い経験でした。

組織マネジメントについても学びが多かったです。さらに言うと、リクルートの組織マネジメントが素晴らしいが故に、真の仲間というか、心を通わせた一生涯の仲間をたくさんつくることができたことが本当に良かったと思っています。マネジメントにおいて最も素晴らしいのが、ミドルマネジメントのクオリティ�が型化されており、非常に高いレベルで均一化されていることです。

何のためにその戦略を推進するのか、どのような提供価値をつくっていくのかという「コト」の観点と、組織をつくる「ヒト」の観点。この双方が合わさってマネジメントだと考えているのですが、リクルートは、「ヒト」の部分においてもしっかりと汎用性をつくっていると感じています。いまでこそ、テクノロジーの会社だと言われることもありますが、そうなるまでは「ヒト」の力が圧倒的であり、一定のプレゼンスを獲得してきた会社です。そのノウハウを勉強させていただき、その過程で素晴らしい仲間と出会えたことは、私にとって大きな財産だと思っています。

これらの経験を積み、ここから私は父のように経営に挑戦したいという気持ちが一層強くなりました。そのとき35歳だったのですが、当時の上司も私の気持ちを汲んでくださり、2014年にグループ会社の経営に関わる機会をいただけたんです。「将来こういう方向に進みたい」という個人的な志向は伝えていたものの、それを踏まえて人選いただけたことには、本当に感謝しています。

非常に良いチャレンジになりました。任せていただいたホームプロという会社はリクルートの子会社で、リフォーム会社紹介サイトを運営していました。リフォームの領域については知見がなかったですし、ホームプロ内に知っている人は誰ひとりいませんでした。組織のカルチャーについてもイチから把握していく状態でしたので、いろんなことを学ぶ必要がありました。そんな環境が私を成長させてくれました。

リフォーム事業の解像度が低く、組織内に知り合いもいない。そんな中で、どんなメッセージをどのように伝えていけばご理解いただけるのか。動いていただけるのか。そういうことをひとつずつキャッチアップしながら経営していくというのは、非常に良い経験でした。

また、事業を行なう上でミッションやビジョンの方向性を考えますが、これも自分の価値観をつくる良い機会になったと考えています。

当時、リフォームはトラブルが多い業界だと言われていました。リフォームをするのは50代以上のお客様が多いのですが、お客様からすれば、お金を払ってリフォームをすることで、再び理想の住まいや生活を手に入れられるといった、魅力的なサービスです。

一方で、財務状況に問題があるリフォーム業者さんがいたり、職人さんのマナー問題があったり、工事を行なう際に近隣トラブルが起きたり、多くの問題を抱えている領域でもあります。これはアナログなオペレーションに、いろいろなリテラシーの課題が掛け合わさって起きていたのですが、多くの問題があるリフォームという領域を、お客様に満足いただけるものに変えていきたい。そんな想いで経営に取り組んでいきました。

具体的には、サイトで紹介するリフォーム業者さんの基準厳格化などです。たとえば、当時は個人事業者さんを含めて10万社くらいのリフォーム会社があったのですが、そのうちの10%くらいしかクリアできないような厳しい財務基準を設け、基準をクリアした会社さんだけを紹介サイトに掲載する運用を重視し、安心・安全を徹底していました。

また、満足度モニタリングを丁寧に行ない、満足度が高い会社さんにサイト内でスポットライトが当たる仕組みを徹底。そして、スポットライトが当たった会社さんが、どういうことをしているのかを業界に発信していきました。

社会課題に真正面から向き合っているサービスが、プラットフォームとして業界の中でも一定の存在感を持ち、価値を発揮していく。そんなプロセスを見て「これが自分が理想とする事業のあり方だな」と思いました。

社会課題に向き合い、価値をつくりながら、しっかりと業績を上げていく。この両立は簡単ではありませんが、それを体現しているサービスを目の当たりにしたことで、私の価値観の方向��性が決まったと思っています。

その後、2017年にリクルート本体へ戻り、戸建や流通、請負営業統括本部の部長を歴任しました。いろんな素晴らしい機会を与えてくれたリクルートという会社にちゃんと恩返しをして、自分の役割を全うした上で次のチャレンジをしようと考えたからです。そして、リクルート本体に戻ってから1年半後の2019年に、よりそうのCOOに就任しました。

経営というものを一度経験し、次はどんな領域で、どんな仲間と、どんな経営をやっていくのかということをずっと考えていました。深い社会課題があり、その解決に向けてしっかりと価値を発揮しながら、少しでも世の中に貢献する。事業成長も抜かりなく、しっかりと非連続の成長をつくっていく。そんな事業をしたいと思っていたんです。

「どこにそのような市場があるのだろうか」を考えたときに、リクルートもなかなかサービスインできていなかった、葬儀・供養・相続を含めたライフエンディング市場に注目するようになりました。そんな中で、スタートアップに強い転職エージェントの方からよりそうを紹介していただき、そのご縁もあってCOOとして参画することにしたん�です。

よりそうは、全国の葬儀場を探すことができるプラットフォームサービスを提供している会社です。5,000以上の提携葬儀場があり、僧侶の方を手配したり、仏壇選びや永代供養を提供することも可能なサービスです。

私が入社した2019年は、フェーズで言えば、創業期、成長期を経たころだったと思います。従業員が100人くらいの規模に差し掛かるようなタイミングでした。いわゆる「100人の壁」じゃないですけれど、ミドルマネジメントの補強が必要で、事業や組織をいかに安定させるかが課題の中心だったと思います。

経営と現場の意思疎通や組織長レイヤーでの意識統一などを進めていくにあたっては、私がリクルートで勉強させていただいたことが活かせると思い、取締役COOとして入社した自分のミッションのひとつとして捉えていました。

ただ、もともと知っていた方たちではなく、よりそうに入社して初めて一緒になった方ばかりですから、みなさんがそれぞれどんな想いで仕事に取り組んでいるのかがわかりませんでした。そのため、本当の意味で組織をひとつにまとめあげるのは、簡単ではない状況でした。

そんな中での最も大きな学びは、経営として正しいことを進めようとした際に、時には嫌われ役にならなければいけないこともあるということです。みなさんと会話をしながら、進むべき方向性について話をすると、なかには納得いただけないケースも出てきます。リクルート時代は本当に恵まれていて、考えの相違に直面するケースはほぼ経験したことがありませんでした。まあ、それが特殊な環境だったということを学べたというのが、一番の収穫でした。

事業全体です。当時の事業は、葬儀や僧侶の手配とその周辺サービスで、基本的にはすべてのサービスを管掌していました。加えて、事業サイドすべてのマネジメントも行ない、営業組織、マーケティング組織、開発組織、そしてコンタクトセンターといった組織を任せてもらっていました。

リクルートのグループ会社で経営をしていたので、さまざまな経験を活かすこ��とができるというのは入社前から伝えていました。最初から広範囲を任せていただけたことは嬉しかったです。

具体例を挙げるとすると、一点目は「よりそう」という会社名が意味するものは何か?というのを、丁寧に言語化していったことでしょうか。もちろん、私個人ではなく、チームをつくり、議論を重ねていきながら進めていきました。

まず、日本語の「寄り添う」という言葉が、非常に優しいですよね。困っている方がいたときに、いつまでも近くで見守っているような、そういう意味合いを持っている言葉だと思います。その状態でお客様に寄り添うことを大上段に掲げると、お客様からお電話があった際に、(当社で解決できない課題をお持ちで)本当の意味での顧客ではないにも関わらず、親身になって相談に応じることを良しとしている部分がありました。

その対応をした社員が悪いのではなく、会社が向かうべき方向性をしっかりと示せていなかったり、世の中への価値提供をどういう考え方に沿って進めていくかを組織に浸透させることができていなかったんです。私はそこに課題を感じました。そこで、課題として認識していることを周囲に発信し、意識の統一や考え方の浸透を丁寧に進めていきました。

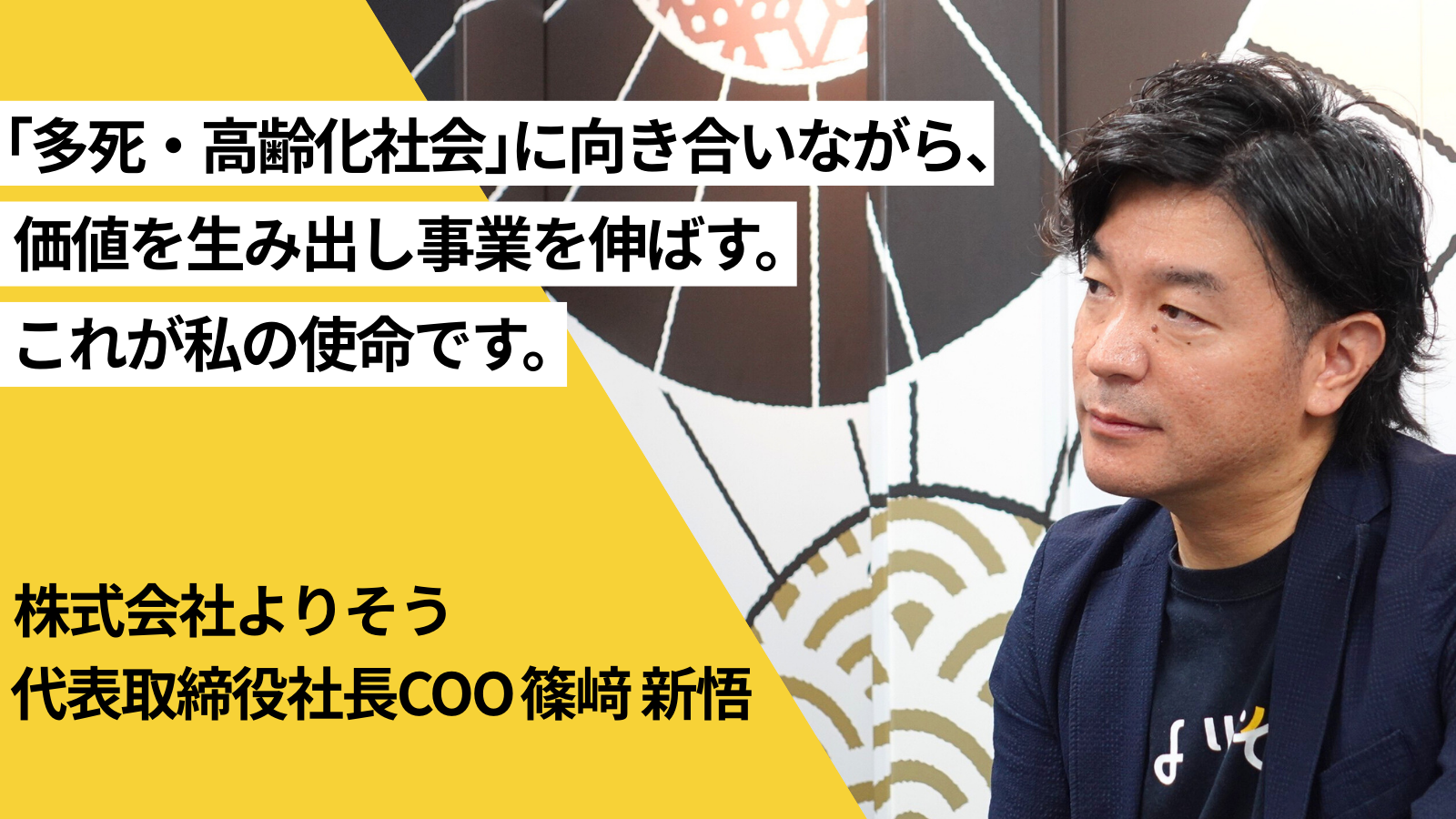

その過程で、言葉の定義も置き直しました。私たち「よりそう」が提供する価値は課題解決であり、お客様の課題に向き合い、お客様が解決に向けた一歩を踏み出すサポートをすることである、と改めて設定したんです。そして『よりそう力で世界を変える』というミッションや、『社会によりそうライフエンディング・プラットフォームの創出』というビジョンに落とし込み、どういう世界観をつくっていくのかということを社内に発信し続けました。

二点目は、仲間を増やしたことです。100人の壁にぶつかった組織をさらに進化させるためには、役員・ミドルマネジメントを中心とした仲間の存在が非常に重要になると考えました。当時、かつての仲間のなかで人生や仕事の岐路に立っていた方が何名かいたんです。お話をさせていただくと、よりそうや私の考えにシンパシーを感じてくださり、「一緒にやろう」と数名の優秀な人材がジョインしてくれました。

三点目は会長の芦沢も含めての取り組みですが、資金調達と戦略推進です。ライフエンディング市場はポテンシャルが高く、とても期待を持っていただける領域だと思います。その��魅力を投資家のみなさんに伝え、事業を成長させるための資金調達の計画設計と、その推進をしました。おかげさまで、現在はシリーズEのエクステンションラウンドまで実施(※)できました。

(※)2024年7月のプレスリリースにて、シリーズEエクステンションラウンドで12.2億円を調達したことを発表。これにより、同社の第三者割当増資での累計調達額は約75億円となった。

戦略推進については、非常に頭を悩ませました。私たちのビジネスモデルにおいて難しいのがお客様からのお電話を受け付けるコンタクトセンターの存在です。toC向けのビジネスにおいては、成約を生み出すとても重要なセクションになります。

ただ、そこにかかってくるのは、どなたかが亡くなったときの人生の中でも一番悲しいシチュエーションでのお電話なんです。そのため、最大限のグリーフケア(※)を提供しつつ、プロフィットセンターとしての役割も担ってもらう必要がありました。対応の仕方でサービスの評判も、成約の決定率も大きく変わってくるので、難易度が非常に高いんです。

(※)グリーフケア:大切な人や物を失うことで生じる深い悲しみ(��グリーフ)を抱える人々の気持ちに寄り添い、悲しみを乗り越え、希望を持って生きることを支援するケアのこと。

事業として業績を上げるためにカスタマーへのリーチを行ないながらも、できるだけ高い品質でお客様の心情に寄り添ったサービスを提供するためには、汎用化を進めなければいけません。また、葬儀を行なうことになったとしても、そのお客様の希望に合うプランが選べなければいけません。そのため、提携する葬儀会社様や僧侶の方々の数を集めておく必要があります。

どこかに注力すれば事業が伸びるわけではなく、それぞれをバランス良く強化していくことが大切です。toCとtoBを拡大してマッチング数や率を最大化するリクルートのリボンモデル(※)がありますが、私たちの場合はそこにコンタクトセンターという要素も加わります。非常に苦労したものの、事業の進捗を見ながら、バランス良く、それぞれを強化していくことを進めていきました。

(※)リボンモデル:個人(カスタマー)と企業(クライアント)のベストマッチングを実現するプラットフォームビジネスの仕組みのこと。リボンを結んだ形に例えられ、左側に個人、右側に企業があり、中央の結び目がプラットフォーム。「集める」「動かす」「結ぶ」という3ステップで構成される。

ポイントになるのは、取締役陣の認識統一だと思っていました。いろんな人が、それぞれの視界でいろんなことを考えていると、どうしても認識にズレが生まれていきます。創業者の芦沢と私との間にも、経験してきたキャリアの違いからくる認識のズレがあったと思います。これを一致させていくには、やはり対話しかないと考えました。

よりそうに参画した2019年当時からこの考えがあったので、最初にやったことは引っ越しです。芦沢の自宅から徒歩10分くらいのところに引っ越し、まずは物理的な距離を縮めることで対話しやすい環境をつくりました。

そして直接会って、対面で話すことを重視しました。基本的にどんな状況でも、毎日会いに行き、会話をして、認識をすり合わせる。コロナ禍であっても、しっかりと感染予防をした上で対話を続けました。「ちょっと意見を聞きたいな。明日のオンラインミーティングで確認しよう」というのも良いのですが、後回しにした瞬間に判断が遅れるじゃないですか。そのため、毎日対話することを徹底していたんです。

付き合ってくださった会長の芦沢にも感謝�ですし、認識が統一されたことで全体に出すメッセージや戦略がしっかりと浸透していったのだと思います。

2023年後半以降は、経営方針を切り替えました。市場からの期待に応えるためにも、それまでのトップラインを伸ばすことから、ボトムラインを引き上げて利益を創出することに舵を切ったんです。それまでに経験したこととは異なる状況に直面し、大変なこともありましたが、ひとつずつみんなで乗り越えていきました。

その過程においては、経営チームと組織長、そして現場のみんなが「ビジョン実現のために提供価値を高め、利益をつくりに行くんだ」とひとつにまとまった時期だと思っています。経営方針の切り替えという大きな変化を乗り越えることができたのは、本当に全社のがんばりのおかげだと感謝しています。

結果、組織全体が大きく成長したターニングポイントを、2023年の下期以降につくることができたと思っています。そこから、単月黒字、下期黒字とつながっていき、現在ではかなり収益性が高ま�る状態になってきました。

葬儀場を探すことができる『よりそう お葬式』を中心に、葬儀以外のサービスもワンストップで提供しています。僧侶を手配する『よりそう お坊さん便』や仏壇・位牌をお求めやすい価格で提供する『よりそう 仏壇選び』、そして、2年前に事業を譲り受けたのですが、お墓探しができる『よりそう 永代供養墓』など、サービスの範囲を徐々に拡大している状況です。

メインの『よりそう お葬式』においては、一緒に対応いただいているパートナーの葬儀会社様に対して、送客だけでなくプラスアルファの価値を提供していくことが重要だと考えています。具体的には、パートナーの皆様の業務効率を引き上げるようなSaaSサービスの展開です。この業界は想像以上にアナログなオペレーションが残っていまして、生産性に課題があることが非常に多いためです。

また、提供するサービスの中身においても、葬儀だけでなくその周辺のサービスも組み合わせていくことで、カスタマーのLTV(※)を最大化できると考えています。業務の効率化やLTVの最大化は、どの葬儀会社様も課題をお持ちだと思いますので、それらを組み合わせてパートナーに対して送客以上の価値貢献をしていくというのが狙いで��す。

(※)LTV:Life Time Valueの略。1人の顧客がサービスの利用から終了までに自社にもたらす利益の総額を表す指標のこと。

結論は、とてもポジティブに捉えています。というのも、サービスのWeb化も含めて、このマーケットがどんどん適正な状態に進んでいると思っているからです。

このマーケットは、ほかの市場と比べると、Web化するまでに多くの時間がかかっているように思います。また、葬儀を決めることはあまりにも非日常な出来事ですから、適切な意思決定がしにくいという特徴もあります。どなたかがお亡くなりになったときには、その翌日に通夜、通夜の翌日に告別式や葬儀を執り行なうことが一般的ですが、精神的にもショックを受けている状態だからこそ、適切な判断ができず、結果として高額な葬儀を提案され、契約してしまうといった課題が散見されていました。

確かに葬儀は数多く経験することではないため、豊富な知識や相場感を持っている方のほうが少ないと思います。お亡くなりになってからすぐに決めなければいけないという状況も相まって、言われた通りに進め�てしまうこともあるでしょう。しかしながら、その状況を利用して適正価値以上の利益を不当に得ようとする事業者がいるのは、残念なことです。

そんな課題に対して、私たちのような思想の会社が伸びていき、適正で明瞭なサービスを提供することは世の中にとってポジティブなことだと思うんです。もちろん私たちも完璧ではないので、愚直にサービスのクオリティを高めていく努力が必要です。ビジョンやミッションと自分たちを常に照らし合わせ、改善を繰り返しながら、少しずつ影響範囲を強めていければと考えています。

私たちは『共創型プラットフォーム〜For Customer, With Partner〜』という思想を大切にしています。これは、葬儀を行なうカスタマーのために、パートナーである葬儀会社様と一緒にサービスクオリティを高めていこうというものです。

私たちのビジネスモデルは、葬儀プランを企画して集客を行ない、成約までのナビゲートをして葬儀会社様に送客するというものです。葬儀の施行の部分は葬儀会社様が行なうため、解像度が上がり切っていない部分がまだあります。

葬儀の施行と言っても、葬儀場の決定や、ご遺体をお迎えに��行く段取りの決定、お通夜と告別式の実施、アフターフォローまで多岐に渡ります。施行の部分においても解像度を上げていき、パートナーである葬儀会社様と一緒になってサービスクオリティを高めていく。そんな共創型のプラットフォームを目指しています。

事業の安定性を生むという観点においては、施設数が多く、規模の大きな葬儀会社様に向けてアプローチしたほうが良いです。もちろん私たちも、エンタープライズ向けに価値を提供できるように工夫しているところですが、生産性・LTV課題を抱える会社の多くは中小規模の事業者様になります。

ある程度ポートフォリオで事業全体を運営しつつ、施行の解像度をさらに高めて、生産性向上につながるSaaSサービスを展開しながら、少しずつエンタープライズにも染み出して行きたいという考えです。

規模の大きな葬儀会社様のなかには、業務管理システムを自社開発しているところも多いです。ただ、とてもクオリティが高いかというと、レガシーなものも多いようです。そのため、経営層も含めたトップマネジメントが自ら動き、エンタープライズ向けに情報収集や課題のヒアリングを行なっ�ています。いまのフェーズでは、まだまだ自分たちが最前線でがんばることが重要だと考えているので、かなりフットワーク軽く対応しています。

ボトムライン経営に移行した2023年下期から2025年の前半くらいまでが、まさにじっくり行く時期でした。ここから先は、アクセルを踏む時期です。利益を出すとともにトップラインを上げていきたいと考えています。

その際はバランスが大切だと思っていまして、既存事業と新規事業の双方で、利益とともにトップラインが上がる状況をつくる必要があります。新規事業に投資しすぎて会社として収益が出にくい構造をなるべくつくらず、既存事業とのシナジーを起こしていく。そういう状態に近づけられるように、経営を進めていく方針です。

2年前にお墓探しができる事業を譲り受けましたが、M&Aの可能性は模索し続けたいと考えています。既存事業だけでは、サイズが大きくなるにつれて成長曲線が緩やかになっていくので、会社の中に新たな勢いをつくり出すためにも新規事業の開発やM&Aは重要な要素だと位置付けています。

経営チームではそれぞれの事業をマネジメントしていますが、そのスピード&クオリティをさらに引き上げていく必要があると考えています。収益増や売上増のために、どのようなポイントで数字を見るべきか。スモールテストを短いスパンで行ない、細かく検証していく。これを繰り返すことが大事だと考えていますので、「ここまで徹底する」という基準を明確化し、それをもとに事業マネジメントの質を高めていきたいと考えています。

そうですね。テクノロジーを活用して仕組み化し、それを資産化することでサービスの収益化や安定化につなげていきたいと思っています。

私たちにとって重要なセクションであるコンタクトセンターの人員を増やしながら、先行指標である対応件数を増やしていくというのがこれまでのやり方でした。今後は、仕組みで解決できることを見極めた上で、仕組み化のためのテクノロジー領域への投資が増えていくと考えています。

すごく各論になりますが、例を挙げるとすれば、コンタクトセンターの業務のなかでもテクノロジーが活用できるものがいくつもあります。たとえば、会話の内容をテキストログに残すことや、自動でコールバックすることなどは仕組み化してしまい、それ以外の生身の人間が直接声で対応させていただく部分に注力できるようにする。そうすることで、生産性を上げながら、サービスクオリティを高めていくことができるはずです。

また、開発組織についてもテクノロジー投資を進めていきます。これまでの開発組織への投資といえば、エンジニアの人数を増やすと言うのがメインでした。もちろん、ある程度の人員規模は確保しつつ、たとえばカスタマーごとのナビゲートの精度を高めるための仕組みづくりに投資するといった動きを取りたいと思っています。

ライフエンディングというテーマと向き合ったときに、どのように最後を迎えたいかは個々人で異なるはずです。その際に、これまでよりもパーソナライズされたナビゲートの仕組みをつくることができれば、ご本人にとって納得のいくご準備をサポートできるようになると思っています。

あとはわかりやすい部分だと、AIを活用した生産性の改善でしょうか。こればかりは、普段からAIに触れてみることでしか変化を生み出せないものだと思っています。そのため、まずは経営陣から率先してAIを使うようにしています。朝の会議で資料を共有する際は、「この資料はAIでつくりました」と各自がアピールするなど、できることからAIを使っていくことを意識しています。

私たちはプラットフォーマーですから、カスタマーであるお客様と、パートナーである業界の皆様に向けて、提供できる価値を高めていきたいです。その際、社会課題の解決と事業の成長という両軸をしっかりとおさえながら経営をしていきたいと考えています。世の中に提供できる価値を定量化することは難しいですが、少なくとも業界の中で5%のシェアを実現できるようにしたいです。

加えて、さらに目線を広げると、海外展開があります。日本は「多死社会・高齢化社会」という課題に、ほかの国よりも早く直面していると思います。先に経験させていただいているわけなので、先行プレイヤーである私たちがたくさんの知見を残し、つくってきたさまざまな価値を世界に広げていきたいという想いがあります。そのためにも、まずは国内でしっかりと足元を固め、存在感が発揮できるようになることが大事だと考えています。

入社当時よりも、この領域にコミットする気持ちが強くなっている感覚があります。いろんな変遷がありましたが、すべて、このマーケットで価値を生み出すために必要な経験でした。現時点でそう捉えられるのは、とても幸せなことだなと思います。

この数年間でいろんなことをやりましたが、個人的に中心にあるのは、会長の芦沢を含めた経営陣とミッション・ビジョンについて対話し、磨き上げていったことです。みんなの想いが揃ったことで、組織がすごい勢いで進化していった感覚があります。

この経験を積めたことが経営者としての財産だと思います。このままミッション・ビジョンの実現に向けてひたすらに邁進していきたいです。

人間ですから、毎日のモチベーション曲線を可視化したら、当然アップダウンがあると思います。ただ、よりそうでのキャリアだけを切り取って思い返してみても、私は常に周囲に助けられながら仕事をしてきた感覚があるんです。そのため、とにかく「このチームで描いている価値を現実にしたい」という想いが強いです。

それこそ最初は、何もわからないライフエンディングの領域に飛び込んで、本当の意味での仲間がひとりもいない状況からのスタートでした。壁に直面し、私の気持ちは沈んでいたのかもしれません。しかし、よりそうのみんなが仲間になってくれましたし、同じ志を持つ方が外部から加わってくれました。事業を前に向かせるためのさまざまな課題に向き合ってくれて、一緒にそれらの課題を乗り越えてきました。そういう変遷をたどってきたなかで、個人的に気持ちが落ち込むことはあったものの、トータルで見ればおおむね高い位置にモチベーションを保つことができているのではないかと思っています。

なぜそのような思考になっているのかを考えると、やはり私のルーツに立ち戻るのかと思います。幼いころから経営に関わる栄枯盛衰を近くで見てきて、プライベートなことなので詳細は避けますが、目の前で起きていることから学びを得て、周囲に感謝し、「良い経験をさせていただいた」とポジティブに受け取って今後に活かす。幼い頃の経験を経て、そんなメンタルコントロールができるようになったのかもしれません。

ミッションとビジョンに掲げていることが、私のなりたい姿と重なっていると思います。それだけ、毎日この言葉を発信してきましたし、「実現するためには何が必要か」「ビジョンが指しているものと現状にズレはないか」を考え、毎日磨き続けてきたつもりです。

ただ、発信し続け、磨き続けているだけでは実現できないので、全社一枚岩で取り組んでいきたい。本当の意味で、お互いを尊重し合い、信頼し合い、依存するのではなく切磋琢磨しながら、高め合っていける。そんな状態をつくりたいと考えているので、この想いで仲間づくりをしながら、ミッション・ビジョンが実現できるようにがんばりたいです。

株式会社ディプコア 代表取締役CEO

インタビューで強く印象に残ったのは、身の回りのできごとを学びに変える篠﨑代表の心の強さです。幼少期に困難な時期を過ごされ、耐えるしかなかった日々の中から、その経験を学びにし、周囲への感謝に昇華し、今まで生きてこられた人生。そんなお話を伺い、相当な芯の強さをお持ちでいらっしゃる方だと思いました。ご自身の環境を恨むのではなく、マインドセットを変えて耐えたり、立ち向かう姿勢に感銘を受けました。 テクノロジーが目覚ましい進化を続けているとはいえ、ライフエンディング市場はまだまだ�ヒューマンタッチのサービスが求められる領域ではないでしょうか。そんな領域において、他者の気持ちを慮り、対話を通じて課題解決を目指す同社のような存在は、「どのように自分らしく最後を迎えるか」と向き合う上でとても頼もしいと思います。 社会課題の解決と事業の成長という両軸を同時に推し進めるのは簡単ではないですが、持ち前の芯の強さで、それを実現されるのだと思います。正しく事業を推進しようとする姿を、個人的に強く応援しています。

2025.08.29 公開

2025.12.23 公開

2025.06.30 公開

2024.10.30 公開

2025.09.12 公開

2025.08.01 公開